我写过书画艺术家之七:永远的草原之子——吴团良

梅庆吉

走进吴团良的画室,一股浓浓的草原气息扑面而来,那奔马、那羊群、那狗、那骆驼、那野草、那雪原、那长长的套马杆、那升腾而起的炊烟……都在向我们展示着草原那迷人的风光。再看看我们这篇文章要写的主人公吧,也是一脸的草原,一身的草原。这一切,都把我们的目光引向了那“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的呼伦贝尔大草原。

1952年的一天,我们的画家吴团良在内蒙古自治区鄂温克自治旗的一个普通牧民家中诞生了。从他呱呱坠地的哭声中,谁也没有听出来那里有水墨丹青的味道,谁也不会想到他会有那么强的扩张能力,广阔的草原容纳不下他,偌大的中国容纳不下他,他竟会冲出亚洲,走向世界。从他父母那欣慰的笑容中可以读得出来,他们家从此又多了一个羊倌。他虽然出生在鄂温克自治旗,可他却是达斡尔族,他还有一个达斡尔的名字:艾希金·团良。就这样,他带着一身的达斡尔血统,走上了人生的舞台。

他出生的地方,偏远、闭塞,出门看到的,无非是蒙古包、大草原、奔马、羊群……在他的记忆中,当年最大的娱乐莫过于一两个月才能看上的一场电影了。每看一场电影,他都深深地被其中的故事情节所打动,他多想把画面都记下来呀!然而,那是不可能的。这时,他突然萌生了一个念头,把电影画下来。他便拿起铅笔,一幅一幅画起了电影。那哪里是画呀,房子不像房子,人不像人,只有他自己能看得懂。可他有着一种坚忍不拔的韧劲,每看完一出电影,他都要动笔画,不会画人物表情,就照着镜子看自己的样子画。冬天上霜的窗户,夏天河边的沙滩,都是他的画纸,手指、树棍就是他的画笔。时间一长,竟也能画得有模有样了。别小看了这些乱七八糟的涂鸦,它正是我们这位艺术大师迈出的第一步。

就这样无师自通地画着,画着,久而久之,他竟也在十里八村出了名,有了“小画家”的名头,办板报,搞展览,做宣传,都离不开他。1963年,公社为了对贫下中农进行阶级教育,决定搞一次忆苦思甜活动。公社有关领导找到他,问他能不能画一组地主老财剥削贫下中农的画,作为这次活动的重要内容之一。他经过慎重考虑之后,答应下了这项重大的政治任务。他先是查找资料,然后用漫画的形式画了许多幅贫下中农被剥削被压迫的场面。一幅幅画贴在画板上,排了很大一溜。到了展出的那一天,公社组织各村的贫下中农轮流来参观。不知道这些画对贫下中农起到了什么样的教育,这可是吴团良有生以来第一次举办的“画展”,这次“画展”比起他以后在国内国际举办的历次画展来看,当然不能同日而语,但在他的心目中,却有着极为显著的地位,直到今天谈起这次画展,他仍然显得兴奋不已。

吴团良走上专业的绘画道路,与一位草原上女知青的英雄事迹有关。今天,如果你走进呼伦贝尔盟巴尔虎右旗那个以知青为主题的思歌腾广场,就会看到广场中央那尊焕发着青春气息的铜像,在铜像周围有19只形态各异的羊。这尊铜像就是张勇。她于1969年,从天津来到呼伦贝尔大草原插队,为保护公社的羊群,在她下乡的第二年,便献出了19年的青春年华。瞬间,张勇的事迹传遍全国各地。因此事发生在呼伦贝尔,所以,上级要求各县级单位都要组成创作组织,来宣传她的光辉事迹。吴团良所在的鄂温克旗,也成立了写作班和美术班。正在芦苇公司干活的吴团良,顺理成章地进了设在旗文化馆的美术班。在这里,有两位从事绘画的专业人员,这是吴团良第一次接触到的高人,使他大开眼界,从此结束了随心所欲涂鸦的时代,初步走上了比较正规的绘画创作道路。他还深深地记得,1973年,全旗开展了轰轰烈烈的灭鼠活动,他以此为题材,画了一幅画,寄给了《呼伦贝尔防疫报》,不久便见报了。这是他的作品第一次见报。

命运女神总是青睐于这个达斡尔小伙子。1973年,张铁生高考交了白卷,上大学由考试改为推荐。这却给吴团良一个上学的机会,黑龙江省艺术学校国画班的一个名额下到鄂温克旗,这个名额幸运地落在了吴团良的头上。虽然当时教学还没有走上正轨,但对吴团良来说,已经是难得的良机了。艺校的学习,规范了他的绘画方向,他比较有目的的走上了国画的创作道路。因他对绘画有着执着的追求,艺校的短暂学习,也使他的创作有了突飞猛进的发展。毕业后,他被分配到了上一层机关——呼伦贝尔盟文联,开始了他的专职国画创作,并取得了长足进步。他的草原画,开始在中国画坛上崭露头角。1982年,他创作的《烟乡秋色》,参加了全国少数民族美展,获得了文化部及国家民委颁发的佳作奖,并被民族文化宫收藏。这表明,他的作品开始走出了草原。最让他激动的是1984年,他的作品《送牛图》上了《美术》杂志封面,还没看到杂志之前,先在中央电视台上看到了大约一秒钟的画面,他抑制不住激动的心情,不由得欢呼起来,打开酒瓶子,痛饮起来。他那次喝醉了,喝得大醉。有一天我们正在一起吃饭,当谈到这件事时,他又端起酒杯,一饮而尽,那情景,仿佛还陶醉在那种幸福之中。这时让我想起了郭小川《祝酒歌》中的几句诗:

财主醉了,因为心黑;

衙役醉了,因为受贿;

咱们就是醉了,

也只因为生活的酒太浓太美!

他太有理由醉了,因为美好的生活正在他面前展开灿烂的前景。

尽管美好的生活前景正向他一步步走来,但他头脑是清醒的,俗话说:打铁须得本身硬。他知道,自己虽然取得了一点成绩,但本身还不够硬,要想更上一层楼,还要继续深造。所以,他又走出了草原,来到了祖国首都北京,进了中央美术学院这所中国最高的艺术殿堂,受业于我国著名的国画大师卢沉和蒋采萍。在这里,他受到了良好的熏陶,使他的国画创作有了长足进步。此后,他又东渡日本,进入日本绘画大师加山又造日本画高研班学习。他为了提升自己的绘画能力,离大草原越来越远。不过他就像大草原放出的风筝,不管飞多高多远,最终都在沿着这条线回来。因为他不会忘记他是大草原的儿子。当他学有所成的时候,他的草原绘画也达到了登峰造极的地步。

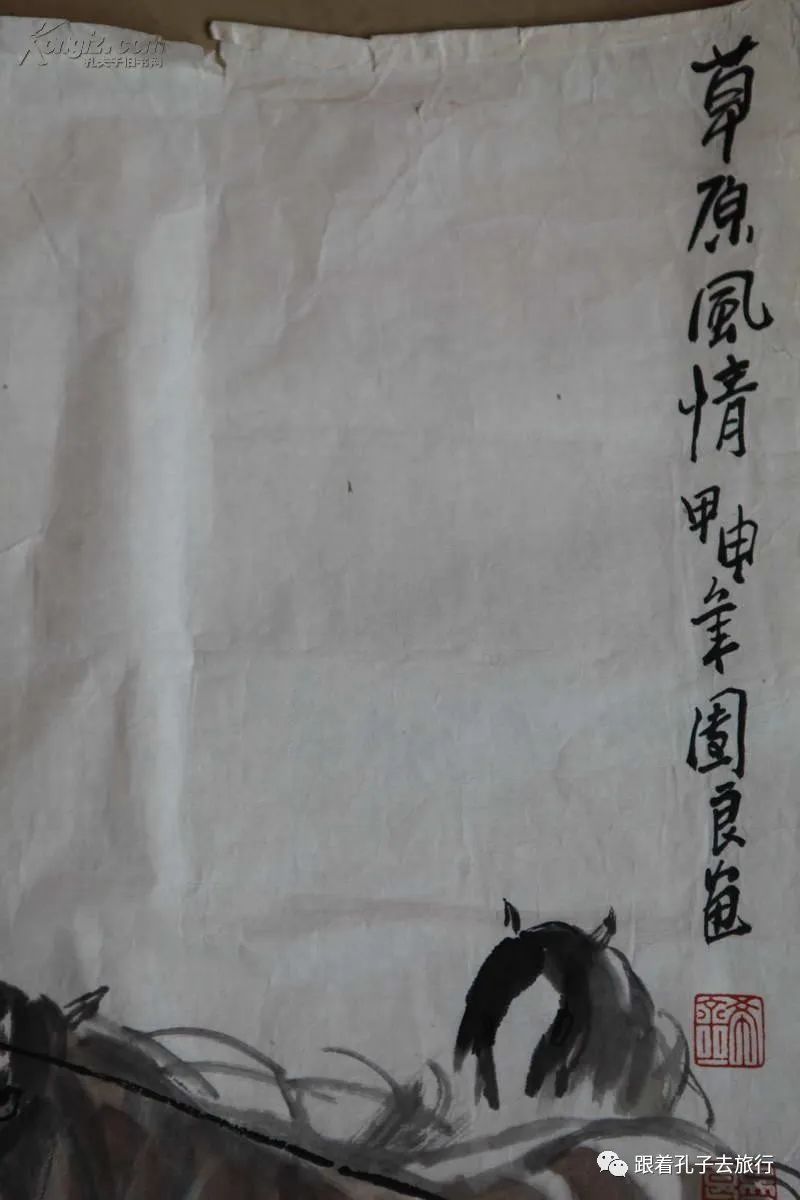

他的作品,开始在国内的重大展览上露脸,多次获奖,并被人珍藏。1986年,《驼峰》参加全国民族大家庭画展,获优秀奖;《乌那吉》获北京八十年代画展优秀奖,由北京美协收藏;《风雪牧马图》参加中国当代工笔画第二届大展,获三等奖;《大漠野炊》在海南国际水墨画大赛上获金奖,由海南金岛集团收藏……同时,他的画作还进入了港澳台,走出了国门,走向了世界。就在他在日本加山又造那里学习的时候,他的作品就受到了这位日本美术大师的赞赏,亲自将他的画推荐给广岛县中川美术馆,在那里,举办了他在国外的第一次个人画展。并同时出版了他的画集,加山又造亲笔写了序言,作品由日本中川美术馆和香港集古斋收藏;1990年,《沙纹春来》等作品参加日本广岛县县立美术馆举办的中国绘画四人展,《牧马人》等部分作品参加东京造型艺术中心举办的中国现代巨匠展;1991年,《高原祈祷图》等作品参加日本西武画廊在香港举办的中国画展;1992年,在日本山梨县县立美术馆举办了“吴团良画展”,《白云山下》等部分作品编入台湾《中国时报》出版的封侯手记;1993年,部分作品参加中央美院教师作品赴马来西亚、澳门展,《大漠野炊》被选入新华社编辑出版的《92中国画年鉴》;《高原情歌》等部分作品参加香港国际艺术博览会,由台湾敦煌艺术中心收藏;《大漠游牧图》参加首届中国画展,由西班牙驻华大使收藏;1994年,《大漠之韵》等作品参加海峡两岸水墨画邀请展,由台北艺术教育馆和台中省立美术馆收藏;部分作品参加日本奈良市美术馆举办的由吴作人等七人参加的中国现代绘画展;1994年,《塞上牧马图》获加拿大国际现代水墨画大展银奖,由加拿大海外水墨画研究会收藏;1997年,《高原祈祷图》等参加中国美协组办的中国名家作品展赴美国展出。传略收入《世界华人美术家辞典》《世界华人艺术家作品收藏宝典》《中国现代美术史》《中国现代少数民族美术史》《世界华人文学艺术名人录》《世界名人录》《世界华人艺术家传》《世界美术集》等十几部艺术辞典及作品集。还曾荣获中国画坛百杰、世界华人艺术家等称号。出版了多部画集和论著。现为中国美术家协会会员、中国当代工笔画学会理事、黑龙江美术家协会副会长、国家一级美术师、黑龙江美术馆专职画家、享受国务院特殊津贴。

以上这些,都在他的头上戴了一顶又一顶桂冠,套了一圈又一圈光环,名也有了,利也有了。而今,他已过了不惑之年,可以说已经到了人画具老的程度,本可以熙熙然高枕而卧了,可他说他仍然很累。他累什么呢?他说,现在的中国画坛,一片浮躁,有些所谓的画家们,把手中的画笔当成了商品,欺骗社会,欺骗用户,实际上是欺骗自己,最后是大家一起完蛋。表现出了对当下画坛的无限忧虑。那么他怎么办呢?他说,一万五一张的画,我一天能画三四幅,但我不能那样做,我要对历史负责,对社会负责,对艺术负责,要对得起自己的良心。他要“建造艺术的金安塔,而不是海市蜃楼”。听了这话,我不由再一次认真地看了一眼我面前这位达斡尔画家,我终于把他读明白了,他不但画的是草原,人的形貌是草原,就连性格也是草原。据博古斋总经理刘权说,他多年经营吴团良的画,每年都有新面孔,因此价格逐年攀升。这从一个侧面印证了吴团良对艺术的追求。

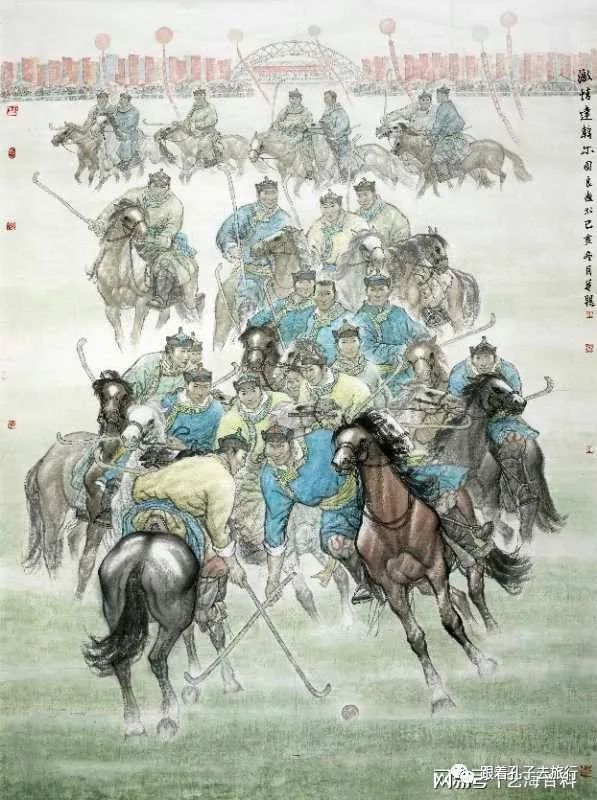

现在,他没了当年搞忆苦思甜漫画时的兴奋,也没有了第一次上封面时的激动,有的则是冷静的思考。他以自己出类拔萃的创作,在我国画坛上,为自宋以后工笔画的颓势注进了一股春风。西方的一位哲人说过,人不可能两次走进同一条河流。吴团良的绘画创作也是这样,他虽然使用的是中国古老的工笔画传统表现手法,但他不仅瓶中装的是新酒,更重要的是还要突破瓶子的限制,“寻找新语言模式”,他就是想“在画面上寻找更多的偶发性效果和创作中的不可知性”,所以,他的作品,对我们产生视觉冲击的,更多的是情绪、精神和心灵,而不是描写对象的客观再现。同时,他不限于固有的传统的表现方法,而是大胆地引进西方现代主义大师们的创作技巧,突破了传统工笔画的局限性,给人以耳目一新的感觉。比如我们读他的《大漠三骏》《春之梦》等作品,隐隐约约能够感受到伦勃朗的某种手法。他的这一探索,受到了业内人士的高度评价,有人说:“他使传统工笔画的作画程序发生了断裂性的变革,并为中国工笔画的发展提供了一种新的可能。”

多少年来,吴团良不停地笔耕,把大草原那迷人的风光,展现在了人们面前。但只要仔细看去就会发现,马在他的绘画中占据了核心地位。应该说,在我国绘画史上,历朝历代都不乏画马的名家,如唐朝的韩干、宋朝的李公麟、当代的徐悲鸿。但吴团良的马,属于吴团良,是完完全全的“这一个”。他对马有着独特的理解,他说:“我出生在呼伦贝尔草原的一个牧民家庭,从小就跟着大人一起牧马放牛。就像城里的孩子喜欢跟小狗玩耍,我那时也跟小马、小牛和小羊玩,把它们都当成是最好的朋友。而我尤其喜欢马,马同人一样,是有感情和智慧的。几乎可以这样说,有多少种性格的人,就有多少种类型的马,它们有的忠厚、有的温顺、有的暴躁、有的倔强,也有狡猾的和心术不正的,你通过它们的眼神就能看出来。”这就是他为什么画了那么多的马,都形态各异,绝无雷同的原因之所在,马也就成了他取之不尽、用之不完的创作源泉。他画马,除了形体的夸张性、线条的装饰性之外,他还创造了一种独特的氛围。比如他倾三个月之久画下的那幅《大漠雄风》,除了我们能够感受到奔马的气势、套马的力度之外,还有一种气体仿佛在流动。他说,因为他长期生活在草原上,他能深切地感受到草原上那种流动的气体,与马呼出的气息隔为一体,在草原上播散,他把这种感受表现在了绘画上。这就是他的绘画与众不同之处。难怪人们要说他是“创造氛围的艺术大师”了。

吴团良的绘画,反映了草原风光的方方面面,展现了五彩缤纷的草原世界,只要把他的画一幅幅接起来,那就是一条流光溢彩的大草原艺术链,令人神往,让人着迷。但这一切,都得益于大草原,没有大草原,就没有他的一切。他曾意味深长地说:“其实在我心里,自己永远是草原之子,这么些年来,我的作品风格一变再变,始终没变的是描绘草原这个主题。我觉得自己的生命状态已经与达斡尔民族坚毅、强悍、深沉的品格连在一起,同呼伦贝尔草原的博大、苍茫、静谧合为一体。”他以自己高超的艺术创作,极大地回报了草原给予他的一切,他无愧于草原之子。

吴团良因草原而不朽,草原因吴团良而美丽,这就是我采访吴团良之后的结论。

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论