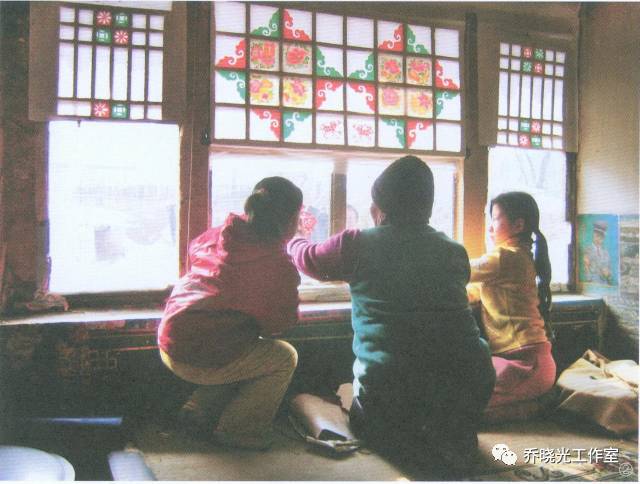

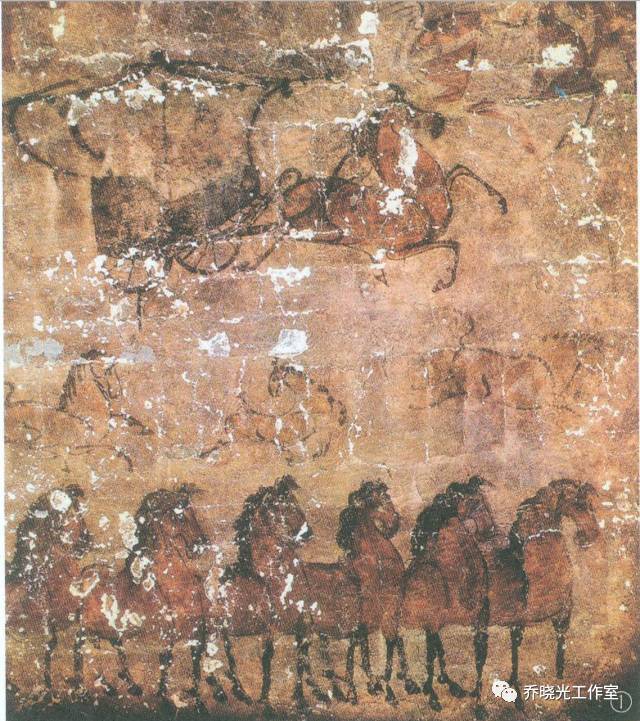

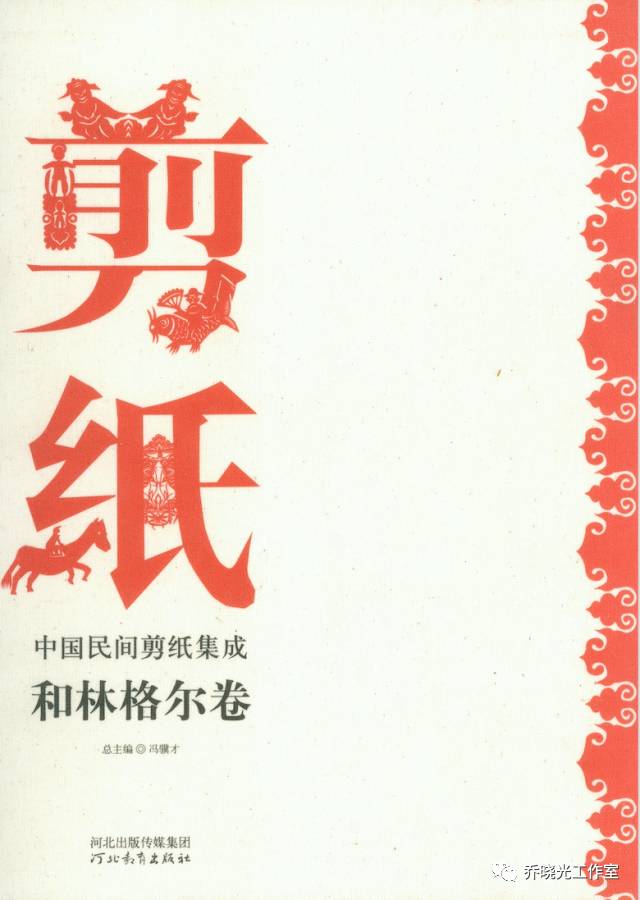

《中国民间剪纸集成•和林格尔卷》(以下简称“和林格尔卷”),终于付梓出版了。这部厚厚的剪纸卷本,为我们呈现了一幅内蒙古草原剪纸的生活长卷,也使我们看到了蒙古地区剪纸艺术的独特面貌与风采。和林格尔地处内蒙古自治区中南部,也是历史上游牧文化与农耕文化交汇融合的地方,这里遗存着大量历史文化遗址,保留着蒙汉文化混生的民间习俗,民间剪纸即是这习俗中一部乡村劳动妇女的活态艺术史。

沃土情深——和林格尔南部山区村落

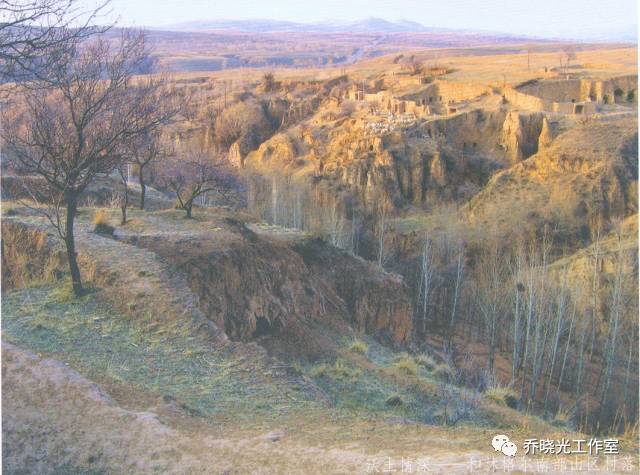

和林格尔东汉护乌桓校尉墓壁画——牧马图

明清时代定居于和林格尔的蒙古族金氏后裔

(2005年摄于小王坟)

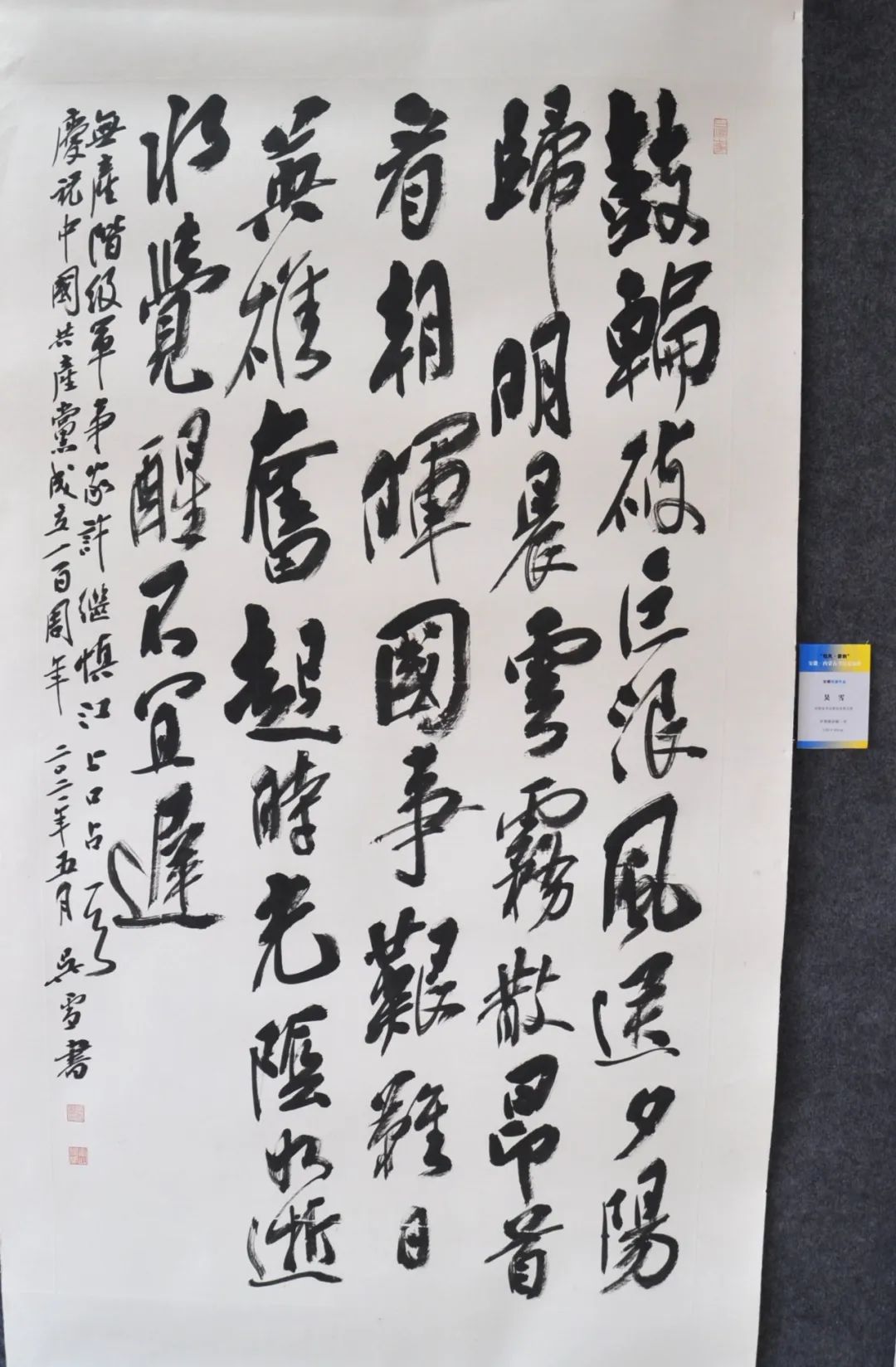

建珺主编的“和林格尔卷”是中国民间剪纸集成丛书中的第四个卷本,这套由冯骥才先生任总主编的丛书,是2003年由中国民间文艺家协会发起的“中国民间文化遗产抢救工程中”中的子项目之一。这套剪纸集成強调以抢救、发掘、记录、整理民间文化遗产为文化使命;強调以活态文化视野的深入细致田野调查为编撰基础;同时也强调对民族地区文化多样性生态下的剪纸传统的发现与发掘。

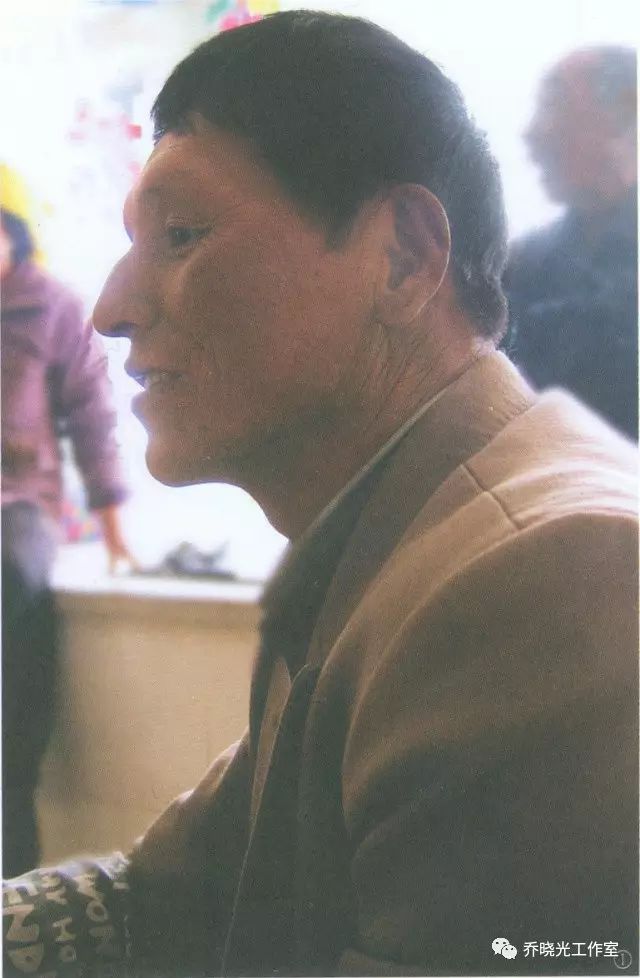

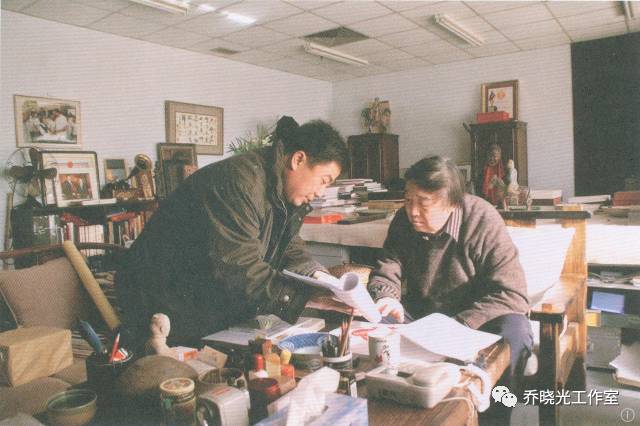

冯骥才先生在审阅书稿(2010年)

中国民间文艺家协会的中国剪纸集成的编撰工作,是建国以来第一次比较大规模系统的通过田野方式梳理中国多民族剪纸的重大项目。

上世纪80年代开展的国家民间文化“十大集成”普查项目中没有民间美术的普查,同时,新世纪初以来中国民间剪纸开展了长时间的申遗工作,于2009年被列入联合国教科文组织第四批世界非物质文化遗产名录,中国民间剪纸集成也正是为剪纸作为世界遗产建档立名的举措。冯骥才先生曾经到和林格尔考察,对建珺的“和林格尔卷”的编撰工作给予高度评价和工作指导。因此,段建珺主编的蒙古族地区剪纸“和林格尔卷”,具有了重要的历史文化意义和非遗保护的现实意义。

和林格尔剪纸学会成立大会

1998年7月

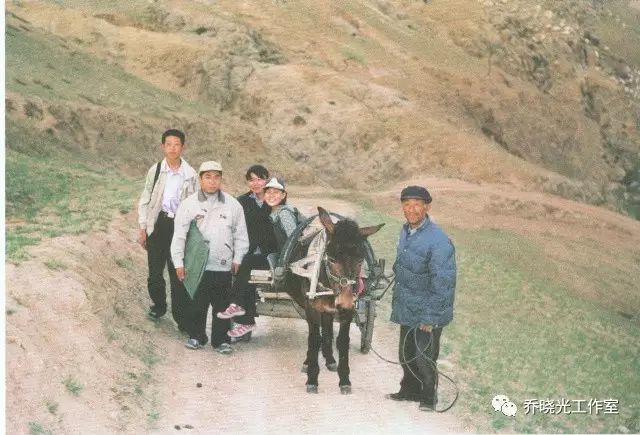

和林格尔剪纸学会开展的田野考察

“和林格尔卷”是内蒙古地区在乡村发掘出来的文化明珠,翻开这厚厚的卷本,我们为和林格尔剪纸的简朴灵动和独有的蒙汉交融的艺术特色而感动,“和林格尔卷”的编纂工作经历了近四年的辛勤历程,但实际上,剪纸卷中的田野调查与搜集整理的工作有着更漫长的奋斗过程。

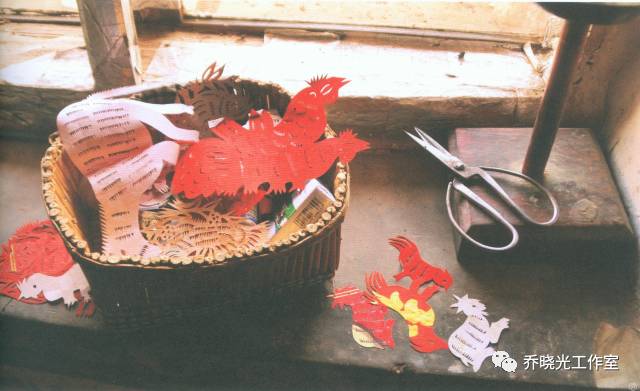

精美细腻的拓样剪纸

(2009年摄于三道营村)

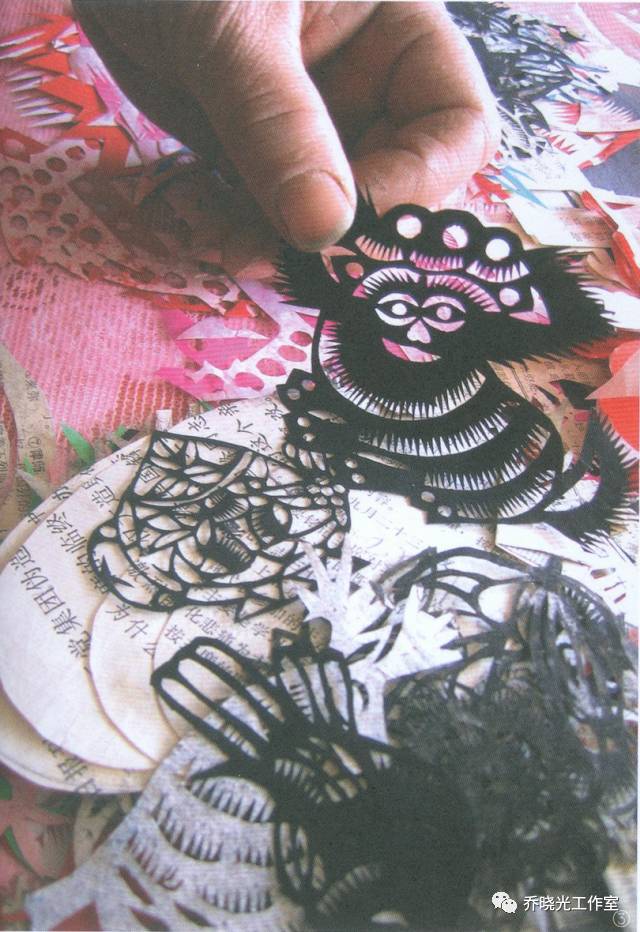

黑色的小精灵—熏样花

(2010年摄于新店子镇)

翔

吉祥纸符

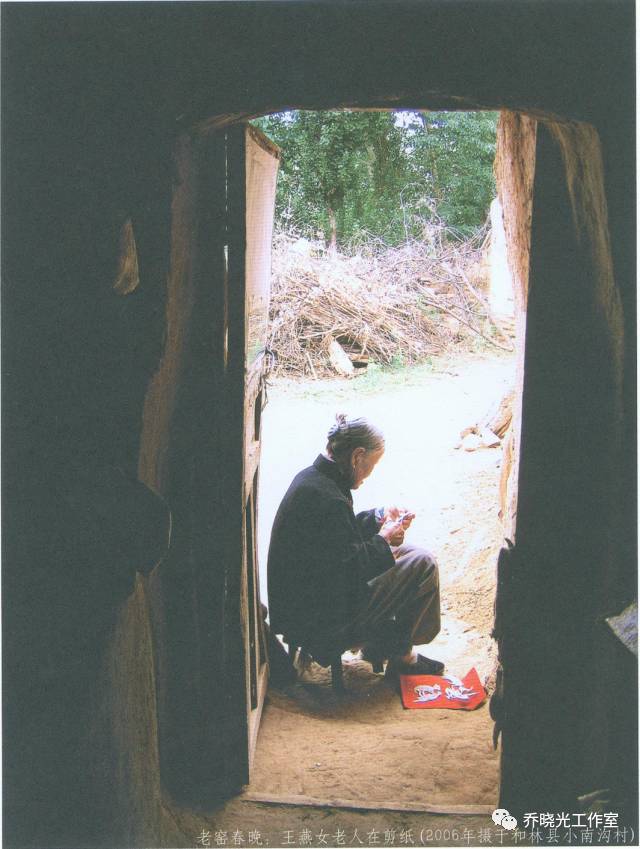

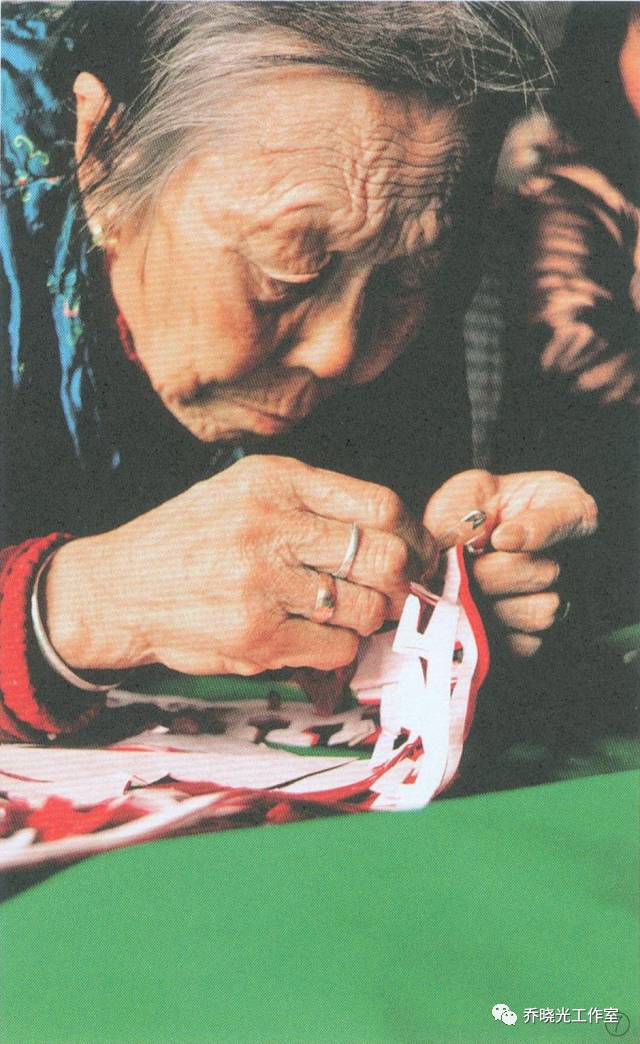

老窑春晚:王燕女老人在剪纸

(2006年摄于和林县小南沟村)

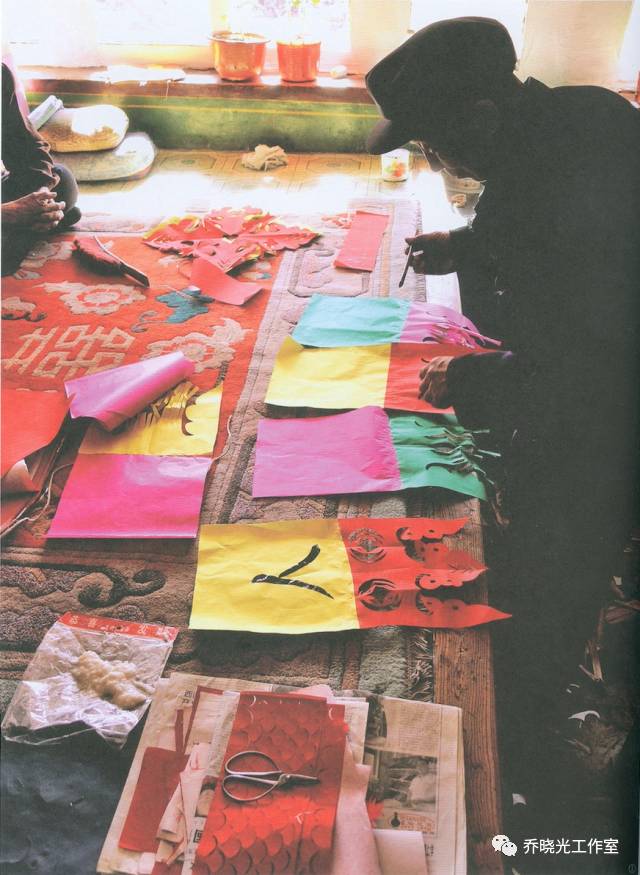

1994年,大学刚毕业的段建珺回到家乡和林格尔做了中学美术老师,出生在剪纸世家的段建珺,从小就受到上辈人剪花习俗活动的耳濡目染,大学毕业后又回到家乡,在草原民间美术专家阿木尔巴图老师的引导下,开始了对剪纸的美术教学工作,同时也开始了他走向乡野的民间剪纸采风搜集工作。段建珺是一个有着民间文化情感和民间艺术情怀的人,也是一个聪敏勤奋有抱负的人,在最初的剪纸搜集工作中,他也许未必能意识到最后这卷厚厚的和林格尔卷的出版,但他对民间剪纸的热爱与超越常人的耐心与坚持,使他走进了村社剪纸文化的深层。

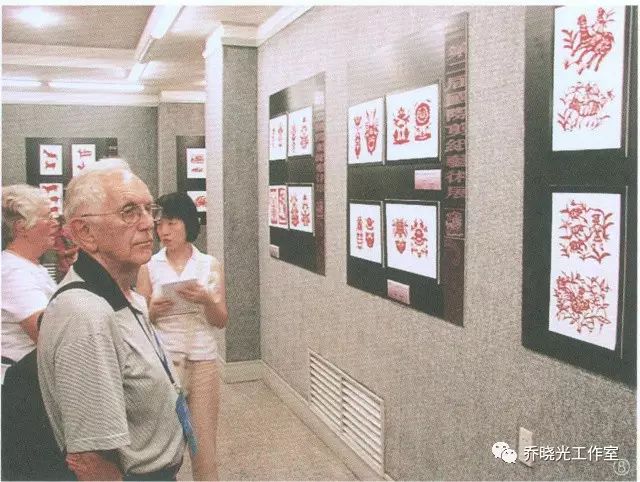

1998年,段建珺由于不满足于当地对民间剪纸缺乏关注的被动状态,积极组织了和林格尔剪纸学会,学会得到了和林格尔县委宣传部的支持,同时也开始了对和林格尔的普查抢救与文化整理工作。应该说,和林格尔地方政府是有远见的,学会成立以后段建珺不仅开始了他漫长的剪纸田野搜集调查工作,同时也开展了一系列对民间剪纸的推介展览与剪纸传承创新的展览培训活动。

举办和林格尔剪纸成果展示

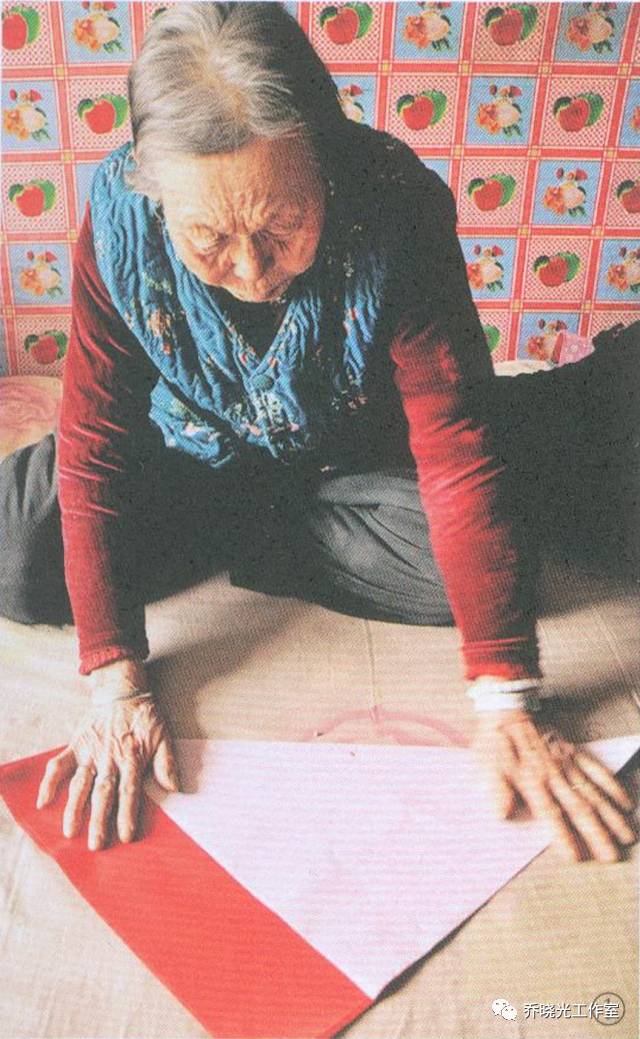

和林格尔因为剪纸开始发出自己的声音,人们开始了解,在和林格尔沉积着古老历史与文化深厚的民间剪纸传统。十多年的采风与搜集,段建珺积累了几万张原生态的剪纸纹样,这些剪纸纹样是从一两千人的剪纸普查中遴选出来的近百人的老一辈剪花娘子的作品,这些高龄的剪花娘子大多在70岁以上,段建珺对这一辈娘花娘子进行跟踪式的调查与重点抢救。像上世纪八十年代初靳之林先生在陕北延安开展的民间剪纸普查一样,许多具有文化价值的剪纸纹饰,也正是从老一辈人的剪纸记忆中发掘出来的。

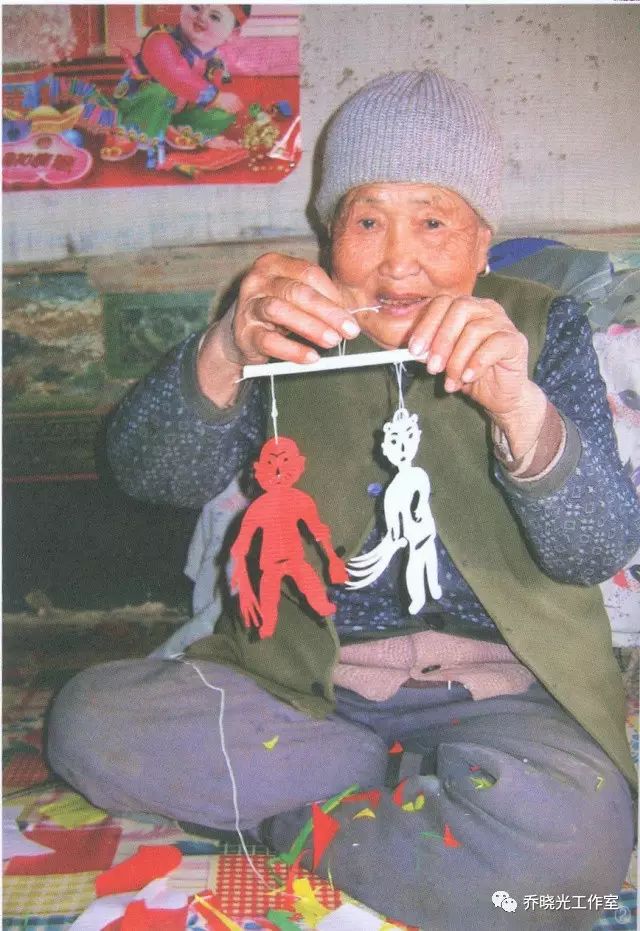

《叫魂娃娃》 2001年 佚名

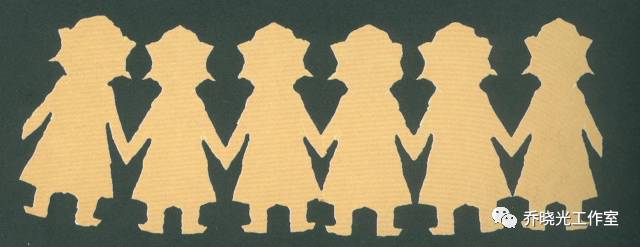

《拉手娃娃》 1999年 佚名

《神虫护娃》 2001年 马在荣

剪纸在中国是一个古老的文化物种,根据考古发现,古老村社的剪纸文化传统传承了一千多年,由传统剪纸衍生出来的新剪纸传统也有近百年的历史。在今天的乡村里剪纸仍然是一个正在传承的活态文化传统。这是中华文明一个独有的文化事实。这也是中国民间剪纸成为世界非遗的文化原因。在村社的剪纸习俗中,由于年龄的不同也产生着不同的剪纸文化层,七八十岁以上老一辈的剪花娘子代表了村社文化传统的深层和最具代表性的纹饰谱系。老一辈的剪花娘子应该是非遗的文化持有者和剪纸谱系的代表性传人。同时,她们每一个人独特的人生阅历和生活磨难也造就她们与众不同的本性艺术风格。

大年初一罩在旺火上一起焚化的通天通地如意云头剪纸符

2006年摄于东营村

淫雨天用来止雨的“扫晴人人”

2006年摄于柴六营村

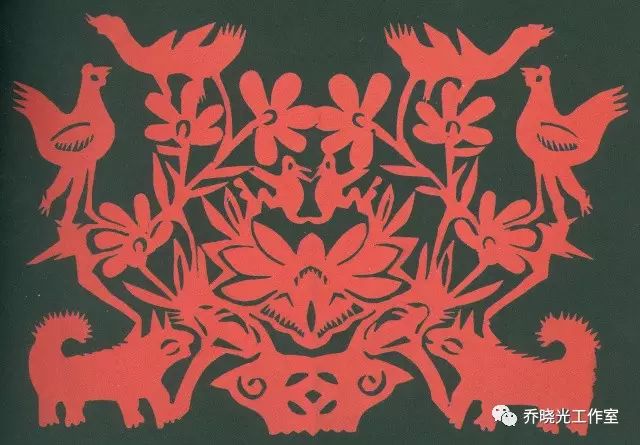

建珺主编的“和林格尔卷”由于普遍广泛而又精选的田野基础材料,使我们不仅看到了剪纸的艺术精彩,也看到了剪纸背后的习俗文化。“和林格尔卷”按照中国民协“剪纸集成”的编辑体例充分呈现了和林格尔剪纸的历史文化背景,蒙汉交融的剪纸文化观念,以及在活态文化田野基础上梳理出来的剪纸的基本分类,还有对代表传承人和代表作品及其剪纸技艺的个案研究。

《蹲娃娃》 1997年 佚名

《对泉水盆生命树》 2005年 刘金莲

曾经处于封闭和偏僻地方的和林格尔乡村在改革开放的大潮里遗留了古朴久远的剪纸习俗,从102岁高龄的张花女剪纸中,我们不仅看到了传统民俗文化观念的花草纹饰,也看到了她的剪纸记录下来的她所经历的半个多世纪的乡村生活,如她剪的《蒙人进城》《碾米》《过年》等,张花女的剪纸有着一份端庄和雅致,也有着蒙汉文化交融和谐的质朴的原始趣味。

《碾米》 2000年 张花女

《娃娃坐金莲》 1998年 张花女

《回娘家》 2000年 张花女

《荡秋千》 2000年 张花女

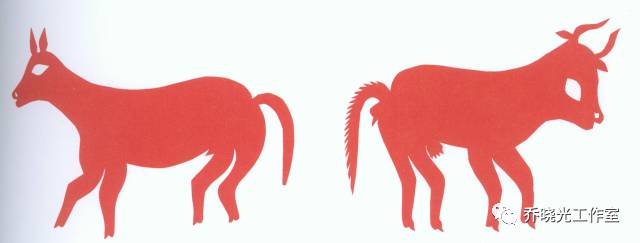

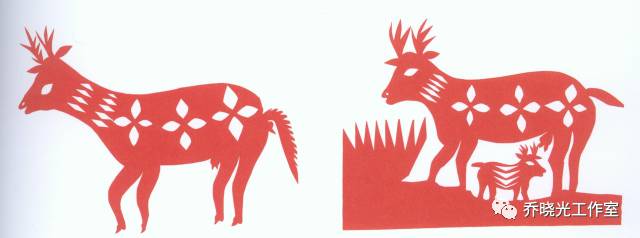

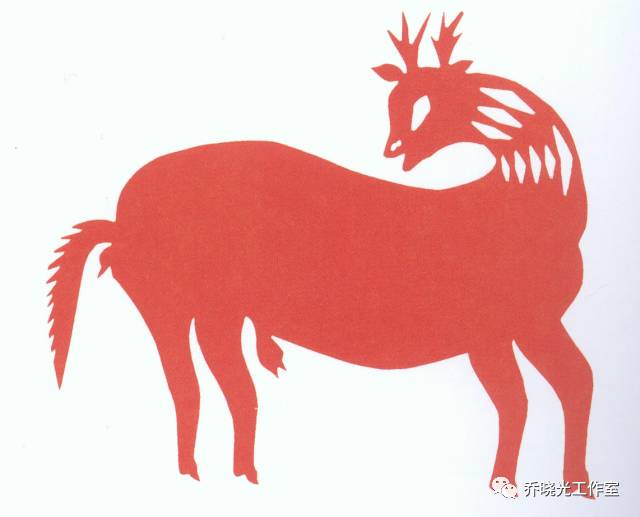

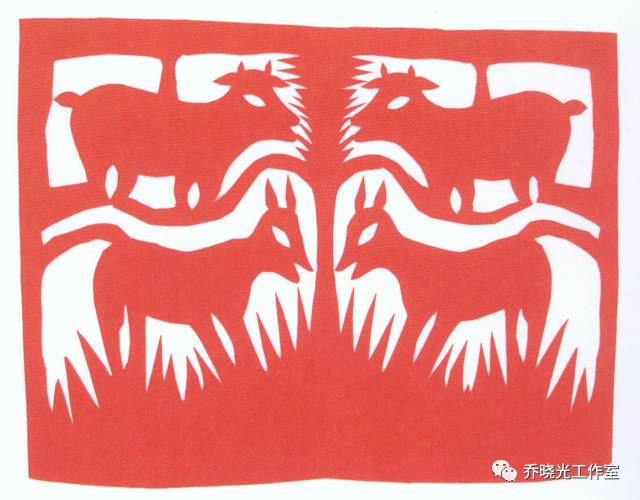

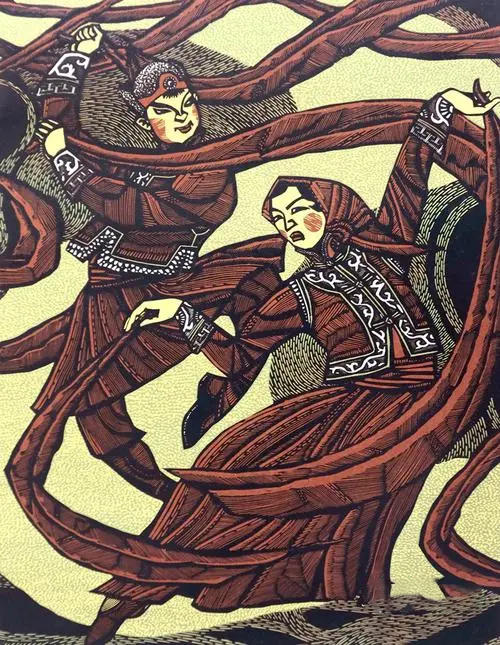

80岁的康枝儿,她的剪纸使我们看到了独特的草原文化“剪影式”的风格特征,这也是草原文化中一些民族共有的特定,如具有非纸材传统的鄂温克、鄂伦春、达斡尔等北方少数民族,都有着“剪影式”的视觉叙事特征。康枝儿的剪纸造型简约浑朴,少花草打扮,动物造型与鲜明的影式轮廓表现了生命的灵动与野性,与阴山岩画风格相近。应该说康枝儿的艺术手法彰显了游牧民族的特色。

左:《驴》 2006年 康枝儿

右:《牛》 2007年 康枝儿

左:《鹿》 2009年 康枝儿

右:《子母鹿》 2008年 康枝儿

《鹿回头》 2006年 康枝儿

《锄地》 2006年 康枝儿

《鹰踏兔》 2005年 康枝儿

《对狐、对羊》 2006年 康枝儿

还有许多老一辈剪花娘子,如梁仓女、曹桂红、蒲金花、刘金莲、原云女等剪花老人,这些上世纪二三十年代出生的剪花老人成为中国乡村最后一代的文化持有者和传递人。建珺抓住了村社文化中核心的文化持有者,并进行了持续深入的发掘、搜集与整理研究,这也是“和林格尔卷”文化分量的所在,大凡在非遗保护能做出些成绩的人,都是那些高度迷恋民间文化的人,他们会因热爱而倾毕生精力去探索与奋斗,段建珺是草原民间剪纸艺术的守护者,他对和林格尔的贡献其意义也是现实而又深远的。

老少剪纸共传承

段建珺不仅是一个剪纸的文化抢救者与守护者,不仅为年迈的传承人提供了许多实际的关注与支持,同时,自己也是一个剪纸艺术践行的剪纸传承人与实践开拓者,段建珺已成为年轻的国家级剪纸传承人。段建珺的剪纸艺术创作吸收了和林格尔剪纸的传统特色,又融入了自己独特的现代剪纸语言方式,他表现草原的系列剪纸充分体现出了他艺术开拓的主题与叙事特色,形成了他独具特色的草原风情剪纸艺术的足迹。

建珺多年的坚持与勤奋的努力实现了他草原剪纸的文化梦想,我们祝愿和林格尔剪纸活态传承、生生不息!

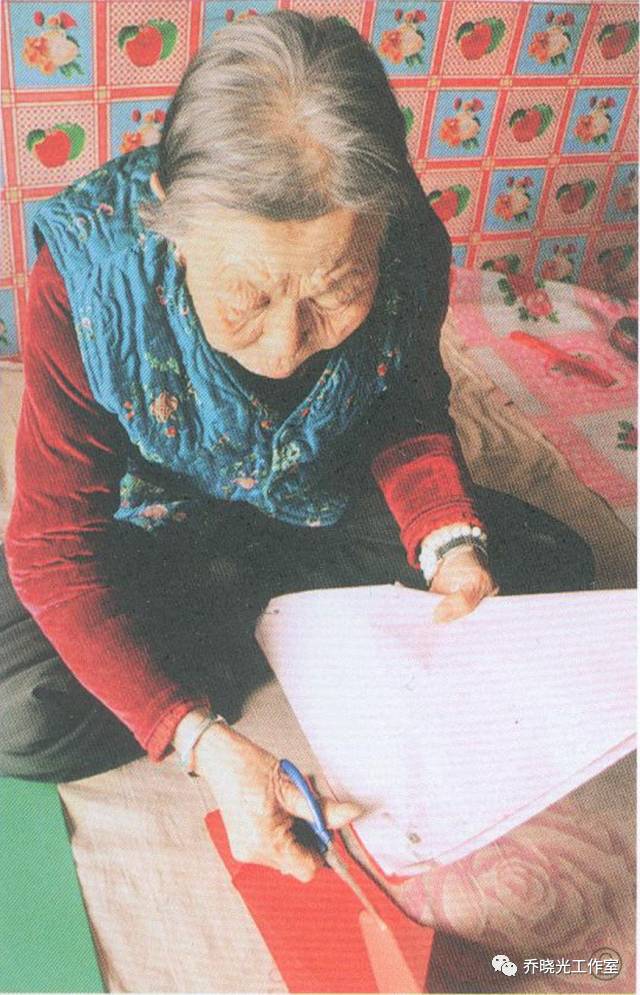

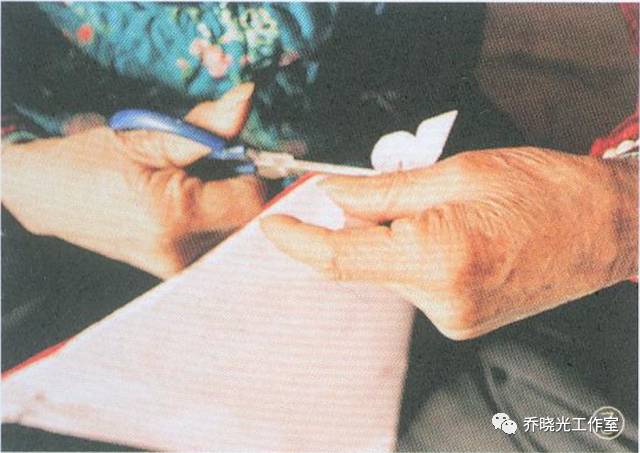

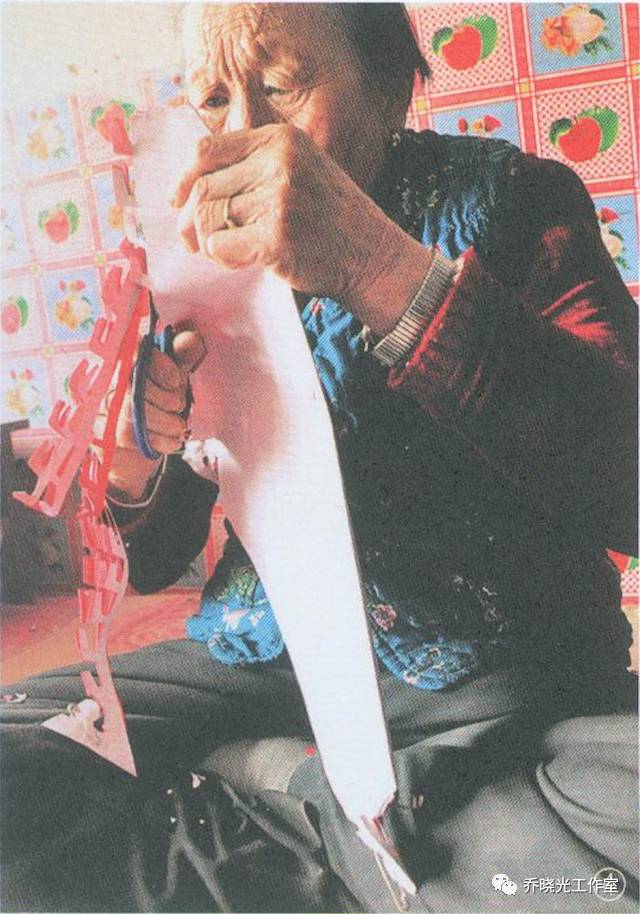

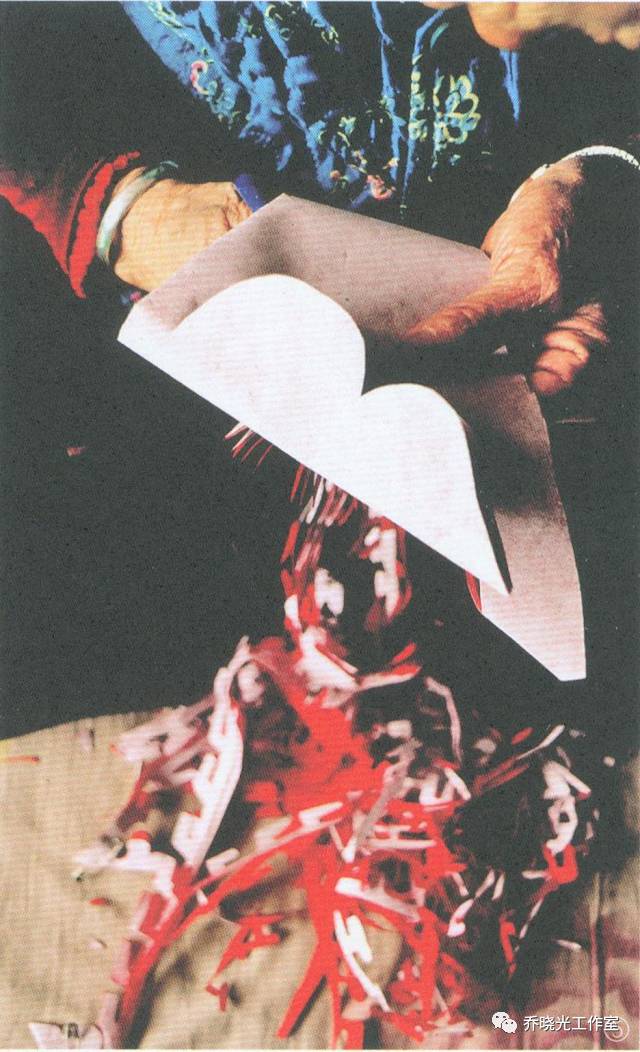

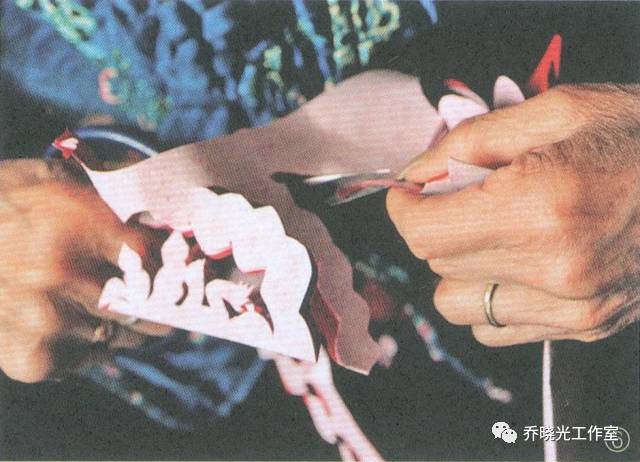

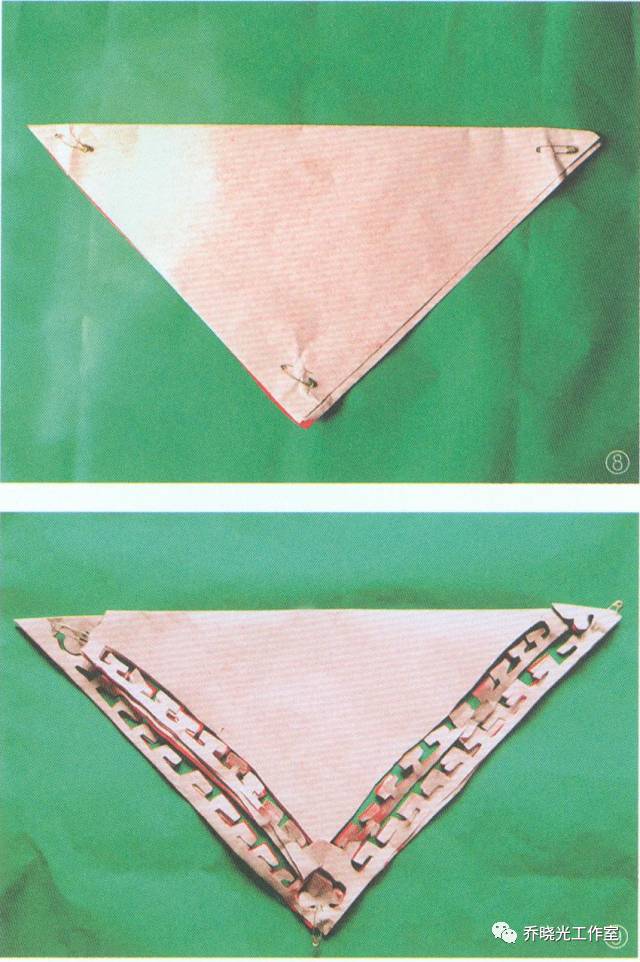

附:唐枝儿葫芦莲花娃娃剪纸过程(2010年摄于其家中):

1、裁纸定方

2、构意落幅

3、从一角云子头入剪

4、先镟包砖纹、万字纹花边

5、剪葫芦

6、剪笨瓣子花胎盘和莲花娃娃

7、剪毕开层

上8、对叠纸方

下9、镟边儿

(从云头纹开始)

上10、剪内部

(从葫芦花开始)

下11、修内样完成

剪成效果

注

《段建珺的草原剪纸艺术之梦 ——<中国民间剪纸集成·和林格尔卷>评析》一文发表于2016年9月28日《人民日报海外版》,作者为中国民间文艺家协会副主席、中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光。

本文中图片均拍自《中国民间剪纸集成·和林格尔卷》

《中国民间剪纸集成·和林格尔卷》

主编:段建珺 总主编:冯骥才

出版社:河北教育出版社

出版时间:2014年11月

排版编辑 | 张晓萌

本文版权归乔晓光工作室所有

转载请注明出处

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论