草原歌声

音乐是一种声音的艺术表现形式,尤其是民间音乐,不能仅通过语言来描述,更重要的是通过表演(唱或奏)的行为来具体呈现。在音乐口述史的个案考察和理论探讨方面,除去描述与音乐相关的具体地域的人、事、物等口述语言材料外,还应包括用来呈现与这些人、事、物相关的音乐信息和理论分析。为此,笔者专程奔赴内蒙古克什克腾旗巴彦查干苏木的“克什克腾民间艺术传承教育基地”,对陶格套呼和额尔邓苏布达两位老人进行了面对面的采访,访谈的内容主要围绕克什克腾婚礼、婚礼歌进行展开。此次口述访谈的目的,一方面是要作为民间音乐口述史提供实践个案;另一方面试图在口述史理论的拓展上,寻求突破。

一、访谈对象介绍

陶格套呼,出生于1947年。1965年开始在当地做人民教师,现居住在内蒙古赤峰市克什克腾东部的巴彦查干苏木。他常年从事教师工作,对当地的民族习俗、民间文化、历史状况以及变迁过程十分熟悉。在口述访谈中给我们主要提供了关于克什克腾婚礼和“nAir”(宴会)的相关内容。

额尔邓苏布达,64岁,克什克腾东部巴彦查干苏木人,因从小受到父亲的熏陶,耳濡目染中学会了大量的克什克腾地区传唱的蒙古族民歌而成为当地牧民共认的民间歌手,也是克什克腾民歌传承人。多年来额尔邓苏布达参加过民间及旗县单位组织的各种民俗活动,录制民歌若干次。2020年12月代表克什克腾地区被邀请参加由内蒙古自治区文化和旅游厅主办的“昭乌达民歌专场演唱会”。

二、克什克腾婚礼与宴歌演唱习俗

在口述访谈当中,笔者首先弄清了几个涉及内蒙古克什克腾地方的民间概念和术语。“图林道”,“图林”是蒙古语读音,意为“朝政”,“道”意为“歌”。访谈中额尔德木图先生和陶格套呼老师告诉笔者,在内蒙古的锡林郭勒盟、昭乌达盟(现在的赤峰)等地区有四首“图林道”,但在克什克腾地区因数字“三”为“吉数”,就将赞颂祖先等题材的三首长调民歌为一个单位进行演唱,称之为三首“图林道”。①根据笔者的记录,陶格套呼老师强调“ergulte”是克什克腾旗东部地区特有的地方术语,是整首宴歌的段落之间的连接部分,亦是附属部分,是“歌者和听众共同演唱的一段固定旋律,在全曲中有承前启后的功能意义,有仪式音乐众人参与的特征”。[1](61)额尔邓苏布达艺人谈到,在克什克腾地区将爱情、讽刺、幽默等题材的娱乐性短调民歌称之为“shaho daguu”,也是该地区独有的地方术语名称,但这类题材的民歌不能在婚礼等仪式音乐中演唱。②

具体到内蒙古克什克腾地区的婚礼歌,则是从起宴歌开始,将《大地》等三首歌曲,统称为“图林道”。③从古至今“图林道”仍然贯穿于克什克腾民众的各种礼俗活动,其中不仅有传统的保留,也有新元素的纳入,无论是女方“坐席宴”还是男方“成婚宴”、过寿宴都被“征用”。

接下来是阶段性的歌曲。陶格套呼老师告诉笔者:“随着婚礼的进行顺序,特定礼俗情景完毕后根据宴会礼仪内容可以自由安排演唱曲目。”④一般情况下还是按三首歌曲为一个单位,而且内容要符合该宴会礼节。比如第二阶段要演唱《远望宝山》等宴歌;第三阶段要选唱一些符合该礼仪情景的其他题材的歌曲,主要以赞美故乡及山、水、马、赞颂父母恩情等吉祥的歌曲为主,如《高高的赏胡山》等,以此类推进行。敬酒时要唱《鸿雁》和《祝酒歌》等。按照宴歌演唱习俗,具有长者起歌众人应唱和年轻人站着给长辈们献歌两种形式。而且根据婚礼仪式礼节,在不同场合不同阶段演唱不同曲目。

三、克什克腾婚礼歌文化功能的象征含义

克什克腾婚礼其他特定仪式场景和人物的礼节行为都有相应的特定含义。(见图1,图片内容:根据陶格套呼老师口述内容整理的克什克腾婚礼其他特定仪式场景、人物行为的模式分析图。制图时间:2021年7月30日10:00。制图者:意如贵)

由图1内容可见,除了上述的大型整体仪式音乐和宴歌演唱习俗行为之外,还有一系列的特定仪式场景及人物礼节行为。比如访谈中提到,按照克什克腾婚礼习俗,男方代表来女方迎亲时首先“问候者”上前来向女方代表和长者问候后,跟女方代表以相互说婚宴词的形式进行“斗嘴”。据说如果女方代表没有口巧伶俐的人,就专门请一位“helemerqi”(祝颂人)来“斗嘴”。

如果女方代表“helemerqi”(祝颂人)说不过男方代表就给开门让“问候者”先进蒙古包,给女方长辈们敬酒交代婚事。随后新郎跟伴郎进来,进入下一段婚礼程序。

如上图所描述的那样,这些礼节环节是整套婚礼规程的各个组成部分。有些言词是非仪式音乐因素,但它都有相应的仪式行为的特定象征含义和文化功能。

从角色与宴歌演唱习俗分析,婚礼是以新郎和新娘为中心,由于男女方礼俗身份不同,仪式程序也不同,演唱曲目也有所不同。在访谈中谈到,在新娘方举办的“坐席宴”(也称送亲宴)上,除了三首“图林道”以外多半要演唱送亲歌。而在新郎方的成婚宴上,以三首“图林道”作为仪式起宴歌,之后再演唱其他宴歌和符合婚宴内容的歌曲。

参加婚礼的长辈与晚辈角色:“长辈要坐蒙古包中央(主宾)位置,按照年龄和辈分顺序排坐两侧。敬酒献歌仪式也从长者开始。年轻人要站在蒙古包的门内侧两边,给长辈们敬酒献歌,长辈们要回应一些祝福吉祥的话语或者奖赏一杯酒、现钱等”。⑤其中还可以分男性与女性角色:男性长辈要坐蒙古包西侧、女性长辈要坐蒙古包东侧。男性晚辈站蒙古包西侧,女性晚辈站蒙古包东侧。演唱宴歌时女性献歌的较多一点。

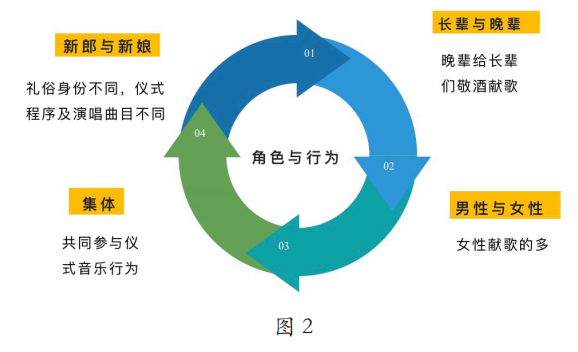

总而言之,无论是新郎与新娘、长辈与晚辈、男性与女性,他们都是婚礼仪式及仪式音乐行为中的共同参与者,是相互形成礼俗关系和互动的集体。比如在演唱“ergulte”时,集体互动特别明显。(见图2,图片内容:根据口述访谈内容整理的克什克腾婚礼角色与行为模式图。制图时间:2021年8月1日14:20。制图:意如贵)

总之正如郭乃安所说“音乐的研究总离不开人的因素……人是音乐的出发点和归宿”。[2](2)通过访谈内容及上图(图2)中可以看出,人是仪式的主体,在婚礼仪式当中参与的每一个人都有各自的扮演角色和不同的礼俗任务及仪式行为。除此之外,访谈中还提到了克什克腾“宴歌”演唱行为与“nair”(宴会)习俗、宴歌及演唱禁忌礼节、克什克腾东西部地区的演唱习俗及民俗差异等内容。

在克什克腾地区“nair”(宴会)是指婚礼以外的其他宴会。如“寿宴”“百日宴”等民俗主题的仪式活动。而“宴歌”是根据不同仪式语境的特定符号。在宴会仪式中一般情况下大部分的宴歌都可以唱,但前提还是以符合该宴会仪式含义的歌曲为主。“nair”(宴会)比起婚礼,结构简单,礼节少。

关于婚宴歌及演唱禁忌礼节方面陶格套呼老师说到三点:一是婚礼上,晚辈在长者面前禁忌演唱情歌、讽刺歌、幽默歌、孤儿歌等不符合该场合的歌曲,要演唱婚宴歌曲、吉祥的歌曲;二是“图林道”不能随地演唱,只有在仪式场景当中演唱;三是早晨一醒来后禁忌演唱,傍晚黄昏时禁忌演唱。

克什克腾地区东西部的演唱习俗及民俗差异:首先,西部地区演唱“朝林道”,演唱“图日勒格”、短调民歌为主,长调民歌为辅;其次,东部地区没有“朝林道”,演唱“ergulte”、长调民歌为主,短调民歌为辅。总之,无论是婚礼仪式还是“nair”(宴会)仪式,都是蒙古族最普遍的民俗生活方式。在具体的民俗仪式语境当中“仪式音乐”是通过人的表演实践来完成它的符号象征意义。克什克腾婚礼和“nair”(宴会)也不例外。

结语

通过以内蒙古克什克腾婚礼歌作为研究个案的方式,对民间音乐口述史的研究进行实践探索,是非常有意义的。它不仅为后续民间音乐口述史的研究提供了个案参照,也为研究者分析探索口述史理论的拓展路径,提供了宝贵的参照系。总结归纳上文的实践案例,我们获得了如下经验和启迪。

首先,笔者深入内蒙古赤峰市克什克腾旗对当地的婚礼歌进行实地考察,通过陶格套呼老师和额尔邓苏布达艺人对克什克腾民俗文化的口述采访,了解到了克什克腾地区的婚礼和“nair”仪式以及“它”所承载的“地方民族习俗-地方音乐-象征含义”等一系列相关的文化内涵,尤其克什克腾东部地区独有的宴会歌曲“ergulte”的衔接形式。另外,还通过额尔邓苏布达艺人的口述实录,搜集到6首克什克腾民歌的演唱文本,可以说这是一次挖掘整理克什克腾地区传唱的民间婚礼歌的较大收获。

其次,通过口述访谈、访谈内容的整理、演唱文本的记谱,使笔者更深地体会到:民间音乐口述史的研究,不应仅限于音乐形态本身,而应扩展到人们应用这些音乐的习惯以及音乐对个人与社会所具有的文化意义。采访的对象不可能超出自身的历史界限进行口述,这要求研究者在撰写时结合相关历史文献与第三方佐证材料进行提炼、丰富、阐释、分析、思考和总结,这种整体的学术理论的支撑需贯穿全部口述史研究。

基金项目:本文为2024年度“非遗传承班应用民族音乐学研究与实践创新团队”项目、一流学科专项重点项目“北疆音乐文化传承驿站数据库建设”(YLXKZX-NY-004)阶段性成果。

注释:

⑤来自于笔者在赤峰市克什克腾旗现场采访陶格套呼老师的访谈整理。访谈时间:2021年7月6日上午09:30。访谈人:意如贵。被访谈人:陶格套呼。

参考文献:

[1]博特乐图.蒙古族传统音乐概论[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2015.

【内容来源】《草原歌声》杂志 2024年第四期 总第192期

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论