乌兰杰老师

乌兰杰,本名扎木苏,蒙古族,1938年出生于吉林省镇赉县,1959年考入中央音乐学院音乐系,毕业后留校教授民间音乐;1977年,乌兰杰担任内蒙古自治区文联音乐家协会秘书长,负责编录“中国民间歌曲集成”蒙古民歌部分;1998年,写作出版我国第一部《蒙古族音乐史》,同年,组织编撰《蒙古学百科全书·艺术卷》。五十年来,他还著有《蒙古族古代音乐舞蹈初探》、《草原文化论稿》等书,并发表论文四十余篇。

《草原牧歌的音乐特点》

---乌兰杰.草原牧歌的特点.音乐研究,

1985.(04):105-115

对蒙古族草原牧歌的独特风格,我们往往能够明显地感受到,但却又不能完整地表述出来。这正好说明,我们对于草原牧歌这个客观事物,还缺乏清晰的认识。换言之,从认识论角度看,对蒙古族草原牧歌的音乐特点,我们在思想上还没有完成从现象到本质,从感性到理性的飞跃。

本文对蒙古族草原牧歌的音乐特点,从宏观方面作尝试性的描述,并提出自己的粗浅看法,希望大家予以批评、指正。

一、曲式结构方面

草原长调牧歌不同于一般短调民歌。它给人们的最初印象,与其说是音调方面,还不如说是在曲式结构方面。

《走马》/哈扎布演唱版

------取材于百度

例如,《走马》这首长调牧歌,从曲式结构方面观之,规模甚巨,结构庞大。在悠长、徐缓的节奏条件下,全曲洋洋洒洒,长达二十小节。蒙古族草原长调牧歌 的这种庞大结构,不仅在我国各族民歌中是少有的,而且,在世界民歌领域内也是罕见的。蒙古族这在社会发展的进程中,用自己的活动极大地影响过中世纪欧亚各国历史面貌 的伟大游牧民族,以宏伟的气魄,创造出了结构庞大的草原牧歌体裁。

草原长调牧歌不同于一般短调民歌,在多数情况下,它的内部结构是非方整性的。我们从草原长调牧歌 中,很少发现对称性的方整结构。为什么要以非方整性为原则呢? 大凡世间万物,奇则欲动,偶则思静。草原牧歌这样的庞大曲式,只能通过局部的不平衡来求得全局的平衡。因此,草原牧歌通过这种参差不齐的长短句,恰恰加强了乐曲向前发展的动力,避免了结构上的松散冗长。

其次,在多数情况下,草原长调牧歌结构的一个特点是,在乐句内部又划分更小的结构单位----乐节或乐汇。显然,牧歌一般是音调辽阔、乐句宽舒、规模较大,因此,宜于划分更小的结构单位。

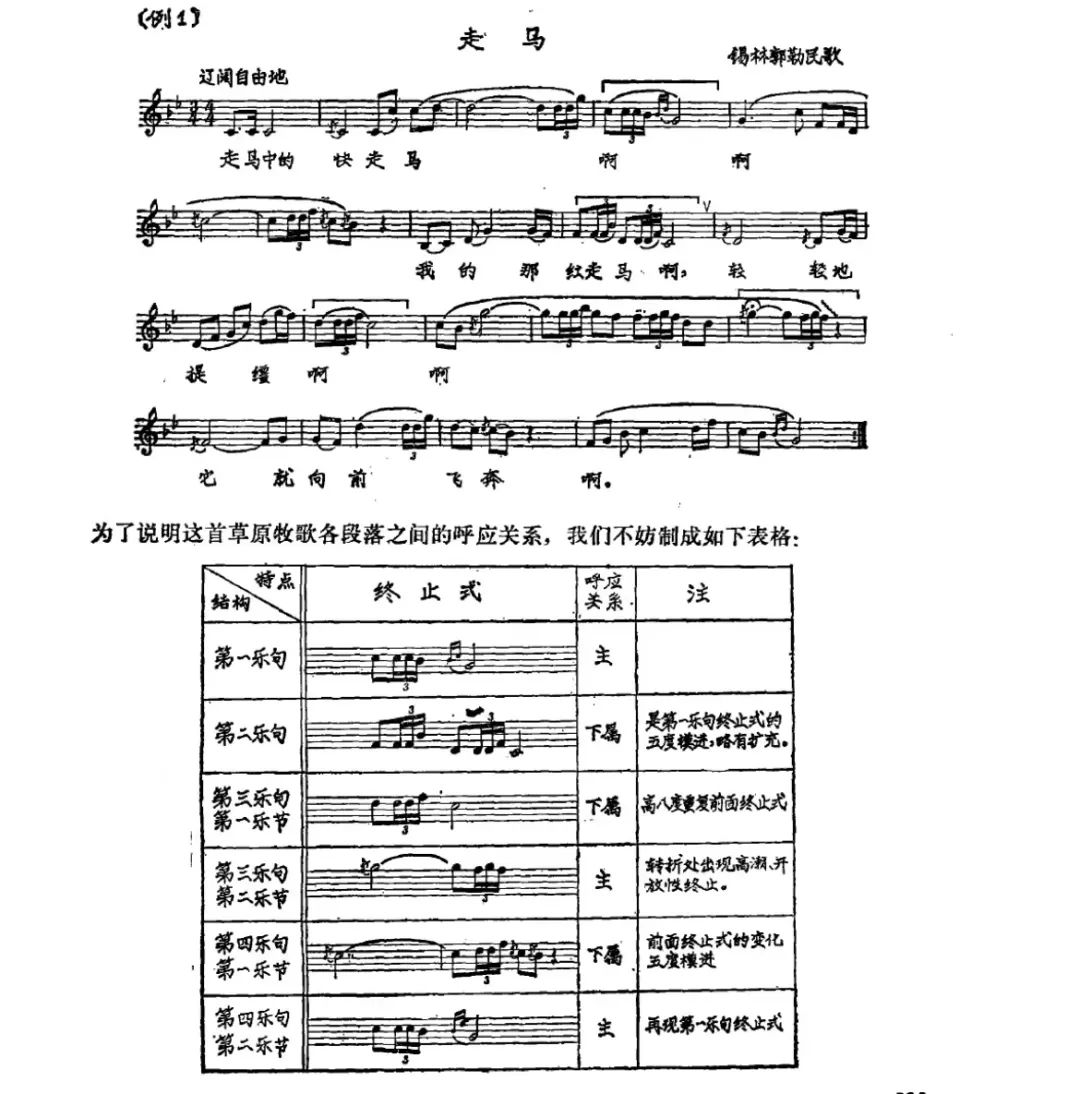

最后,在乐句与乐句,乐段与乐段之间的呼应关 系,即终止式的构成上,草原牧歌是颇为考究 的。因为,比起短调民歌来,草原长调牧歌不仅结构庞大,而且音调容量也大,发展动力极强。在这样的情况下,通过巧妙安排段落之间的呼应关系,加强音调发 展的内在联系,使曲式富有逻辑性,在变化中取得和谐统一,是十分重要的。例如,锡林郭勒草原牧歌《走马》,是以两个大型乐段构成的复乐段结构。其四个乐句之间的呼应关系,便安排得很巧妙。

二、节奏方面

首先,草原长调牧歌的基本节奏型,不同于一般短调民歌,较悠长、徐缓。因此,若不加以适当变化,便会显得单调、冗长,缺乏生气。在绝大多数情况下,草原牧歌采用复合节奏。具体说,即是以3/4、4/4节拍形式为主线,有时在音调发展部分适当穿插以2/4、5/4节拍;从而形成“密-疏-更密-疏”的有机循环。例如,《走马》、《金泉》等长调民歌,节奏运用上均体现出这样的规律。

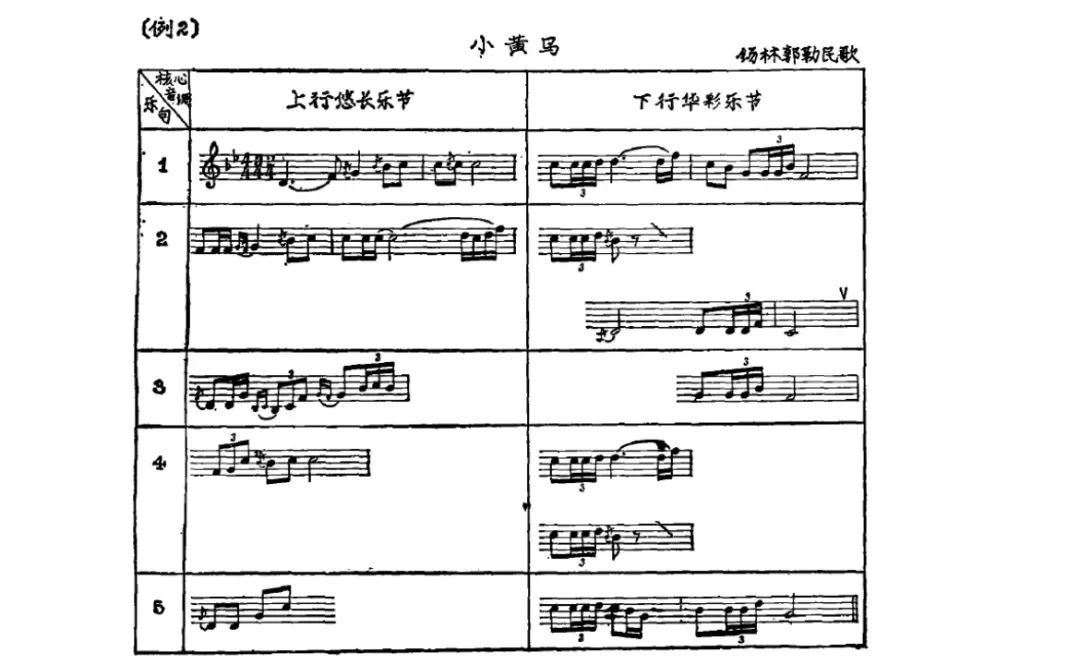

其次,长期以来,为表现草原生活的需要,长调牧歌形成了一种独特的节奏律动规则。这就是:在一个波浪型的大乐句中,上行乐节往往采用徐缓、悠长的节奏;而且,歌词多半也是在这样的节奏中唱出。反之,下行乐节则多采用活跃跳荡的三连音节奏,与前面的节奏型形成对比。(参见例2,第一乐句)

从蒙古音乐的美学特征上看,形成这样的节奏律动规则,是有其生活依据的。如果说,上行乐节徐缓、悠长的节奏,善于表达牧人对草原宽阔环境的内心感受,带有强烈的抒情性;那么,下行乐节活跃跳荡的三连音节奏,则能很好地描绘出富饶牧场上草波涟漪,羊群滚动,鲜花摇曳的美好景象;表达了牧人对生机盎然、充满活力的草原生活的喜说之情,因而带有鲜明的华彩性。由此可知,草原牧歌节奏运用的原则,是快慢相济,情景交融,抒情性与描绘性的有机结合。当然,描绘性本身也是离不开抒情的。上述两种节奏型,实际上是统一于表达内容,不能将它们割裂开来。我们在节奏方面做这样的划分,是从相对意义上来说的。

遗憾的是,有些人在创作草原牧歌风格的歌曲(包括乐曲)时,?不明白这个道理。他们往往只是从表面上去理解“长调”二字,一味模仿悠长节奏,而忽略了另一方面,即活跃跳荡的三连音节奏。这样,他们写出来的“长调”牧歌,必然显得单调、冗长,缺乏生气,流于形式。其实,蒙古族草原长调牧歌中的悠长节奏和活跃跳荡的三连音节奏,二者是对立统一、相辅相成的关系。草原牧歌之所以给人以辽阔、悠长的感受,恰恰在于有相反的因素----活跃跳荡的三连音节奏衬托着。

三、音调方面

对于蒙古族草原牧歌的音调特征,人们常以“长调”二字来概括之。应当说,这是有一定道理的。草原牧歌音调之所以有上述特点,无疑是在反映蒙古人民草原游牧生活中形成的。换言之,草原长调牧歌宽阔、舒展、高亢的音调,则集中地体现着蒙古音乐的草原特色。

我们从以下两方面来说明这个问题。

首先,蒙古族草原牧歌组织音调材料,是有自己独特方法的。这就是:以核心音调为基础,进行有规律的发展变化。一般地说,草原长调牧歌的核心音调,有以下两种基本形态:即,一种是“歌腔式”核心音调;另一种是“动机式”核心音调。所谓“歌腔式”音调,本来是苏联音乐理论界所提出的一个概念,多用于俄罗斯民间音乐(主要是民歌)领域。这一概念能够较好地表述民歌音调某一方面(不是全部)的特征。我理解,所谓“歌腔式”音调,有三方面的内涵。首先,“歌腔式”音调虽然不能表达完整的乐思,但却具有一定的音乐形象意义;其次,它能够体现出某地区民歌特有的典型风格;最后,“歌腔式”音调在结构上往往是同民歌的较小结构单位相一致的。对草原牧歌说来,“歌腔式”核心音调,一般以乐节居多。

有意思的是,从蒙古族草原牧歌的流传情况来看,这两种不同的核心音调形态一是带有地区特色的。例如,在锡林郭勒草原牧歌中,“歌腔式”核心音调占主导地位。而在呼伦贝尔、科尔沁、阿拉善地区的草原牧歌中,则以“动机(乐汇)”式核心音调占主导地位。

其次,蒙古族草原牧歌的音调发展手法,根据核心音调的不同类型,亦有两种不同的基本形态,概括起来说,“歌腔式”核心音调,多采用引伸、派生式的音调发展手法;而“动机(乐汇)式”的核心音调,则多采取动力贯穿式的音调发展手法。为了更好说明这个问题,我们不妨简单分析一下《小黄马》、《辽阔的草原》,看它们是如何运用上述不同的方法来发展核心音调的。

这个表格中的谱例,是按照《小黄马》音调发展逻辑来抄录的。通过纵的对照,我们可以清楚看出,《小黄马》的“歌腔式”核心音调,为全曲提供了坚实的音调基础。在表格中依次出现的各种音调变化,可以说都是从这一核心音调中引伸,派生出来的。

《小黄马》“歌腔式”核心音调的两个组成部分——上行悠长乐节和下行华彩乐节,都分别得到了有层次的发展,从而保证了全曲在音调上的统一与平衡。

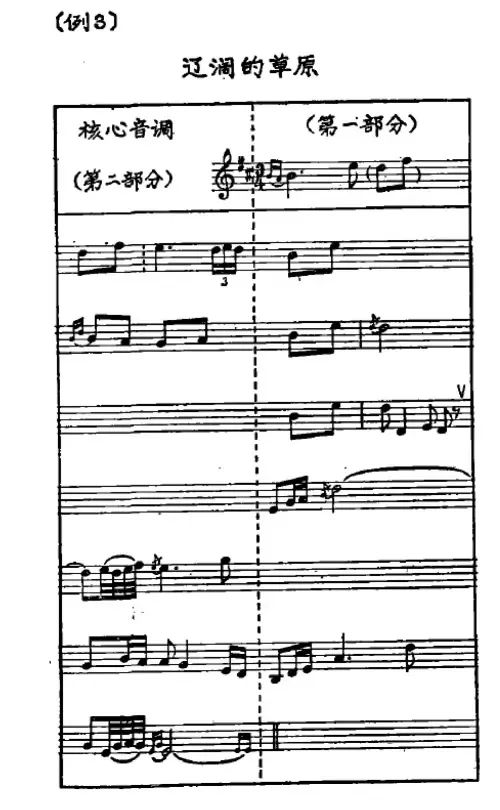

《辽阔的草原》是一首著名的呼伦贝尔草原牧歌。我们在前面已经说过,它的核心音调是“动机(乐汇)”式的。下面,我们简单分析一下:

这个表格中的谱例,通过纵的对照,我们也可以清楚地看出《辽阔的草原》“动机(乐汇)式”核心音调,为这首牧歌提供了坚实的音调基础。在表格中依次出现的各种音调变化,实则都是这一“动机(乐汇)式”核心音调贯穿发展的结果。

《辽阔的草原》“动机(乐汇)式”核心音调的两部分——主音上行四度音程和大三度、大二度级进音调片断,也都分别得到了贯穿发展,从而保证了全曲在音调上的统一与平衡。

四、旋律线方面

蒙古族草原牧歌,在旋律线方面有两种基本类型。一是宛如连绵的丘陵,做平缓的波浪形起伏;一是类似险峻的山峰,做剧烈的上下跌宕。有意思的是,从草原牧歌的流传情况来看,这两种不同的旋律线,也是带有地区色彩的。具体地说,第一种旋律线类型,以锡林郭勒草原牧歌为代表;第二种旋律线类型,则是以呼伦贝尔草原牧歌为代表。如前所述,这两种不同类型的旋律线,是为两种不同形态的核心音调所决定的。因为,旋律线的直接表现形态,不过是核心音调发展过程的逻辑线罢了。我们说,锡林郭勒草原牧歌同呼伦贝尔草原牧歌,在音乐风格上有明显的差别其重要原因之一,便在于旋律线上的不同特点。例如,锡林郭勒草原牧歌,往往善于表达平稳舒展、深沉委婉的情感,带有强烈的内在抒情色彩。

这样的音乐风格是怎样形成的呢?

从旋律线上说,这不是没有根据的。锡林郭勒草原牧歌,在旋律线上有两个显著特点:

其一,在音程进行方面,多以大二度、小三度的连续级进进行为主,强调属方向的核心音调,有利于表现平稳舒展、深沉委婉的内在情感

当然.锡林郭勒草原牧歌,有时也做较大音程的跳进。但这样的跳进音程,多半在歌曲的发展段落出现,而且是采取大二度、小三度音程的转位形式。(见《走马》第十三至十五小节)。

《小黄马》/拉苏荣演唱版

------取材于百度

其二,在节奏方面,上述锡林郭勒草原牧歌旋律的级进音程,是同悠长、徐缓的节奏型相结合的。(见《小黄马》第一至三小节)由此可知,锡林郭勒草原牧歌,主要是通过级进音程与悠长节奏,造成宛如连绵丘陵那样波浪型起伏的旋律线,并以此塑造出平稳舒展,深沉委婉的音乐形象来。

呼伦贝尔草原牧歌则刚好与之相反。呼伦贝尔草原牧歌一般善于表达热情奔放、激越高昂的情感,带有嘹亮透明的色彩。这样的音乐风格是怎样形成的呢,从旋律线上说,也不是没有根据的。呼伦贝尔草原牧歌在旋律线上也有两个显著特点。其一,它不同于锡林郭勒草原牧歌,在音调进行方面,多以四、五度连续跳进为主,强调下属方向的核心音调,是有利于表现热情奔放、激越高昂的情感。

当然,呼伦贝尔草原牧歌,有时也做大二度、小三度的级进进行。但这样的级进音程,多半要在歌曲的发展段落出现。而且往往是采取在四、五度音程框架内填充经过音的方式。(见《辽阔的草原》第六至十小节)

《辽阔的草原》/宝音德力格尔演唱版

-----取材于视频号“毛青春摄影”

其二,在节奏方面。比起锡林郭勒草原牧歌来,呼伦贝尔草原牧歌的节奏远没有那样悠长、徐缓。尤其在核心音调的陈述部分,很少做强拍子上的长时值延长。由此可知,呼伦贝尔草原牧歌主要是通过四、五度跳进音程,以及简洁的节奏,造成类似险峻山峰那样剧烈跳动,上下跌宕的旋律线,并以此塑造出热情奔放、激越高昂的音乐形象来。

五、衬腔

草原牧歌是一种抒情性极强的民歌体裁,为了充分地抒发情感,往往大量使用衬腔。蒙古族草原牧歌中的衬腔,同我国汉族传统戏曲中慢板唱段的慢腔颇为近似。一般说,古老的草原牧歌,其风格质朴苍劲,衬腔运用较少;反之,高度发展了的草原牧歌,其风格趋于华彩绚丽,因而衬腔手法的运用也就愈加充分。

从蒙古族草原牧歌的流传情况来看,锡林郭勒和呼伦贝尔地区的草原牧歌,其发展程度较高,衬腔手法的运用也较为普遍。但比较起来,锡林郭勒草原牧歌中的衬腔手法,似比呼伦贝尔草原牧歌更为典型。下面,我们举出草原牧歌中的一些典型实例,来说明衬腔手法及它的表现意义。

概括起来说,草原牧歌中的衬腔,大致上可分为三种类型:

其一,字尾拖腔

顾名思义,在一个乐句(或乐节)的末尾,当唱完歌词之后,曲调并不立即结束,而是还要做婉转曲折地华彩性进行,以便淋漓尽致地抒发感情。这便是所谓字尾拖腔。在蒙古族各地草原牧歌中,这类衬腔运用得最为普遍。尤其在呼伦贝尔、科尔沁地区,大多数草原牧歌都是运用字尾拖腔。如例2,这首由上下两个乐句构成的乐段,每个乐句的最后一小节,便是字尾拖腔。

其二,结构内衬腔

我们知道,草原牧歌是“字少腔多”的。因此,有些篇幅巨大的草原牧歌,在乐句(或乐节)结构内部,也使用衬腔,这即是所谓结构内衬腔手法。在各地草原牧歌中,这样的例子是很多的。

其三,结构衬腔

所谓结构衬腔,是指这样的情况,有些篇幅巨大的草原牧歌,根据抒发感情的需要,有时竟以歌曲的某一部分单独结构——如乐节(或乐句),做为衬腔来处理。而我们在前面所提到的字尾拖腔和结构内衬腔,则是没有独立结构意义的。可以说,这种所谓结构衬腔,乃是草原牧歌衬腔手法的最高表现形态。这种结构衬腔手法,在锡林郭勒草原牧歌中较为多见。如例1,这首复乐段结构的大型草原牧歌,全曲用了两次结构衬腔。

第一次是在第一乐段第二乐句的第一乐节,长达三小节。第二次是在第二乐段第一乐句的第二乐节,同样是三小节。我们从谱例中清楚地看到,这首草原牧歌的高潮,便是在第二次结构衬腔上出现的。可见,结构衬腔在草原牧歌中的表现作用是多么重要。

“待续”

公众号总指导:杨玉成、松波尔

内容顾问:斯琴毕力格

公众号主编:包青青、敖敦

本期责编:包丽丽

内蒙古师范大学音乐学院2020级音乐表演专业

本科生

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论