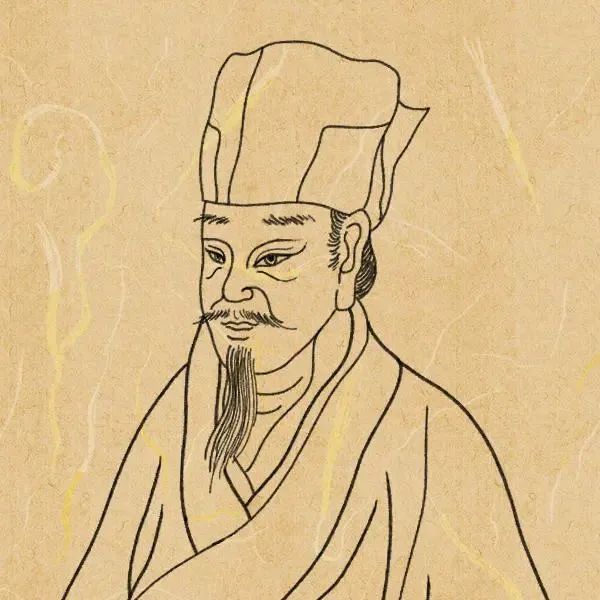

草原生活入画来

田宏图

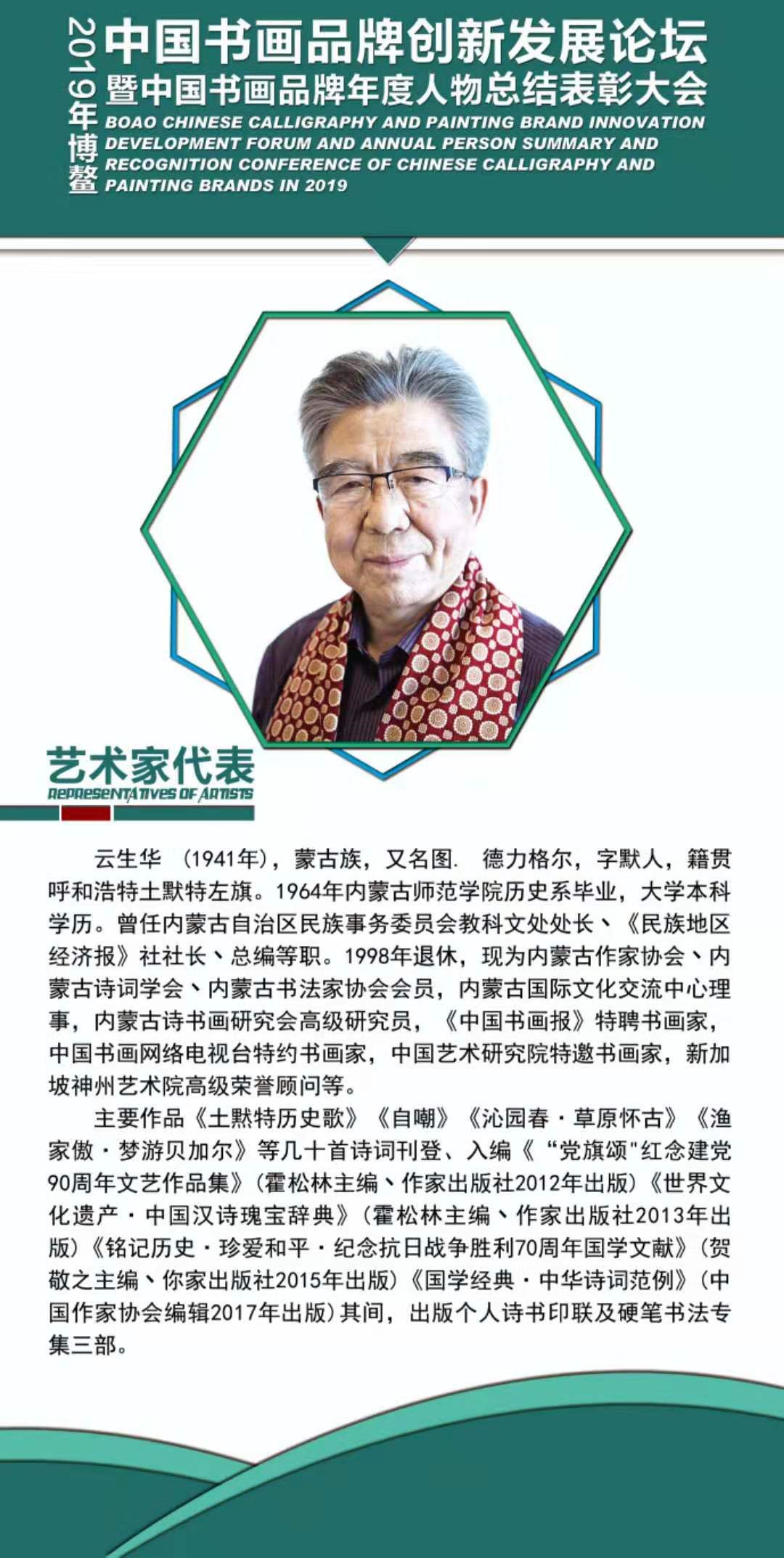

田宏图 1948年出生

1968年毕业于保康一中后下乡插队

1971年在旗文化馆担任美术辅导班干部

相继担任副馆长、 馆长

1987年调任旗文学艺术创编室主任

先后被评为“全区自学成材模范”、“自治区劳动模范”

曾任内蒙古美协副主席

内蒙古版画艺委会副主任

通辽市美协主席

现为中国美术家协会会员

内蒙古美协名誉主席

通辽市美协名誉主席

担任多家画院特聘画师

内蒙古民族大学艺术学院客座教授

自治区文史研究馆馆员1999年,被评为“中国优秀版画家”并获版画最高奖——鲁迅版画奖。

2010年,被自治区党委、自治区政府、自治区文联评为“自治区文学艺术创作——突出贡献奖”。

2012年,被内蒙古乌兰夫基金会评为“民族文化艺术杰出贡献奖”。

作品在《人民日报》《解放军报》《中国青年报》《美术》《民族画报》《人民文学》《诗刊》等国家级报刊和大型画集、辞书发表、收录。

参加历届全国美展、版展并连续多次获奖,多部作品被国家选送日本、挪威、德国、俄罗斯、韩国、蒙古等国家参加交流展和国际画展,部分作品被中国美术馆、民族文化宫、广州美术馆、四川美术馆、江苏美术馆、内蒙古美术馆、哈尔滨美术馆和日本村上美术馆收藏。

在呼和浩特、乌兰察布、赤峰、高雄举办个人画展。

曾任全国美展版展内蒙古评委。

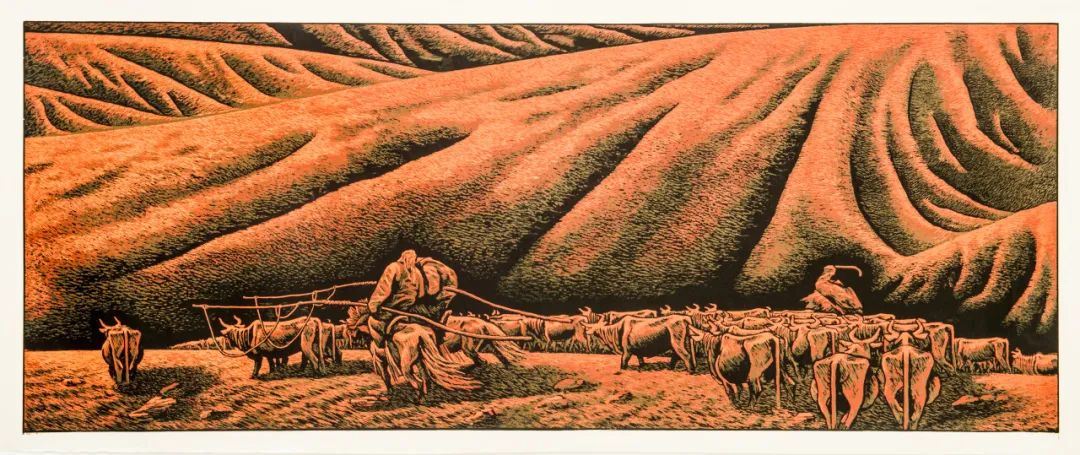

《吉祥草原》 63cmX79cm 2003年获“全区美展”一等奖

我的童年是在科尔沁草原上的一个小乡村度过的。母亲描得一手好花好景。当地民间画工、纸手匠、巧大姐、旧私塾“老学究”的一手好字和巧作,尽管我还看不懂,但使我羡慕和神往。我的童年就是与他们一起度过的。

上世纪60年代中叶,我和我的同龄人一样,充满了理想。我和画友躲进一个僻静的角落去画画,时近两年。随后是上山下乡。我是乡村“土人”,由于当时的需要,被留下来画广告、搞展览,又是两年。这一段经历使我在绘画基本功方面得到了意外的锻炼。我一直没有机会进专门学校学习,因此,不得不踏上艰苦的自学之路。抱着“有志者事竟成”的信念,弯弯曲曲地走着这条路,通过多看、多画、多想、多请教,使自己的基本功和对生活、创作以及艺术规律的认识有了一些提高。总之,自学之路是以巨大的精力与大量的失败来铺成的。

不久,我雇上一辆马车,拉上仅有的一点家当,奔向我的家乡。一切只好从新开始。

有人说,草原是荒凉的。其实,这里的生活也是火热的,滚滚向前的,这里是捕捉艺术美的海洋,是创作素材取之不尽的宝库。丰富多姿的牧区生活使人心醉: 粉绿色的初春,玫瑰色的深秋,徐徐的晚风把马奶酒的醇香散遍草原,牛粪燃起的橙红色的篝火与藏蓝色的月夜交相辉映,勤劳朴实的挤奶姑娘,如鲲似蛟的摔跤手,豪爽的牧马人……真是红彩,绿彩,金黄彩; 花香,奶香,牧草香; 笛声,歌声,溪水声; 山情,水情,草地情。美,实在是美。

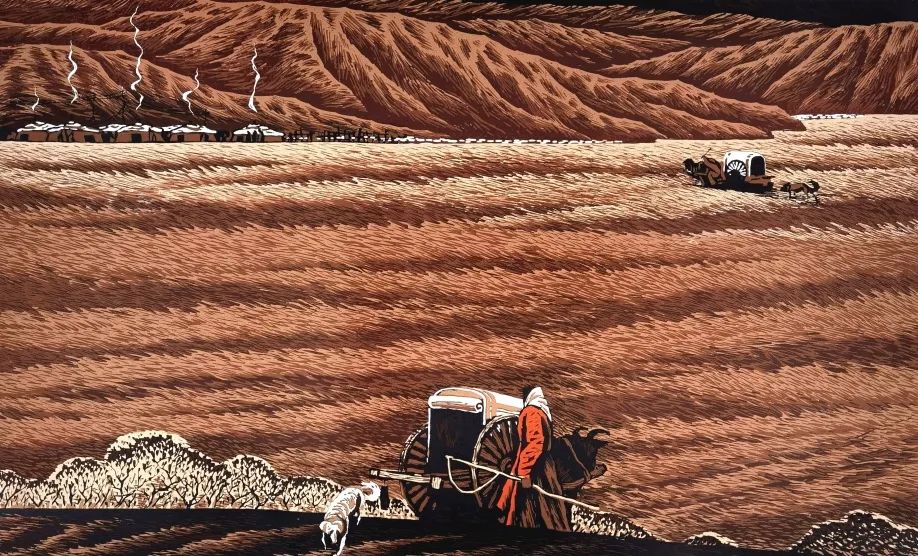

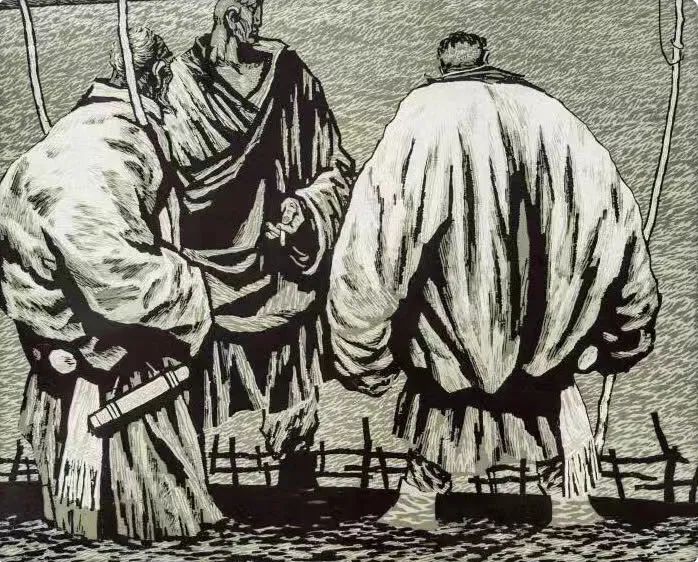

这里的牧民们历来有狩猎的传统,叫做“出围”。大雪过后,狩猎队带上干粮和奶酒,背上猎枪,提着套杆,领着猎犬,一出去就是几天。旧时,每当出猎,家里的人要为其送行,要喝酒,要祝福,要祷告,狩猎队一路上撒炒米、奶制品。如今,这些习俗已经没有了,但是那浩荡威武的狩猎队人喧马闹,仍然很有特色。每到中秋,打草的季节到了,人们披星戴月,换来青草垛垛。打草、盘草、拉草、垛草,到处可见。那长长的草垛,车马人流,长而富有弹性的鐥刀,那歌声、蹄声、车轮声和繁星、明月、露水交织在一起,确是诗一般的意境。生活是艰苦的,然而也是快乐的,草地上的牧民是勤劳纯朴的,草地牧群,是和他们的生活联在一起的。每当牧群归来,牧民们茶前饭后,收工之余,总愿三三两两围在牛栏外,或谈笑,或观赏,若有所思。在这里,他们似乎能够消除一天的疲劳,饱尝生活之乐。

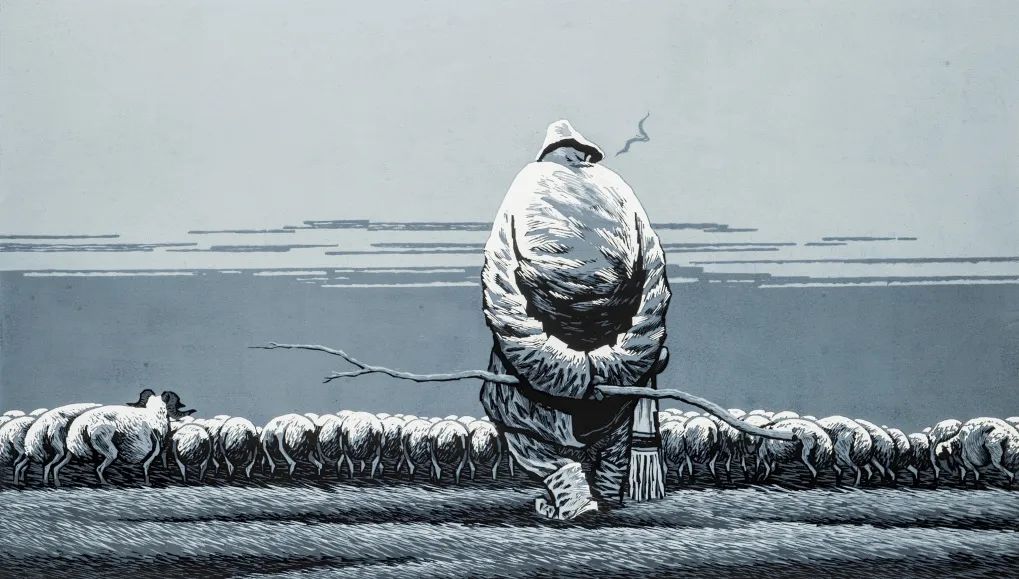

这里的一切不但有画一样的色彩,也有音乐一样的旋律。平定开阔的地平线,漫漫起伏的坡地,蜿蜒曲折伸向远方的辙痕、牧道,绵绵直上的牧铺炊烟,这一切组成了和谐美,给人以率真、朴实无华之感。

作品欣赏

《残阳归牧》 58cmX108cm 2008年

《走敖特尔》 100cmX70cm 2013年

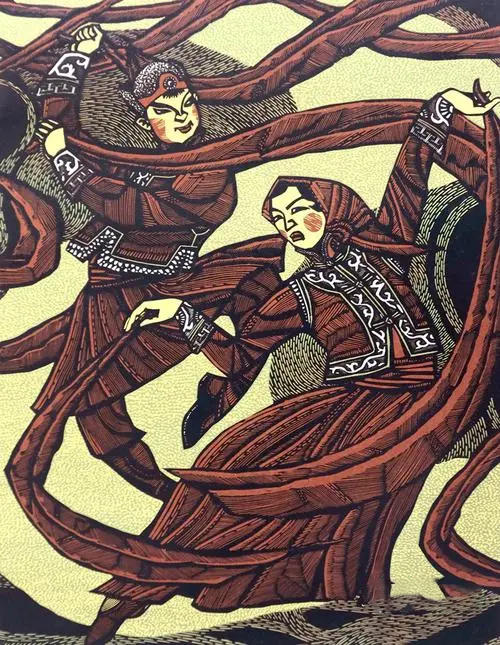

《嘎达梅林》 53cmX74cm 1981年

《高原之春》 105cm X 64cm 2015年

《牧春之歌》 105cm X 64cm 2015年

四季牧歌《秋》 105cm X 64cm 2015年

四季牧歌《冬》 105cm X 64cm 2015年

《乌拉盖牧羊人》 113cm X 645cm

《秋色赋》 90cm X 61cm 2009年

《草香八月》 66cm X 78cm 2005年

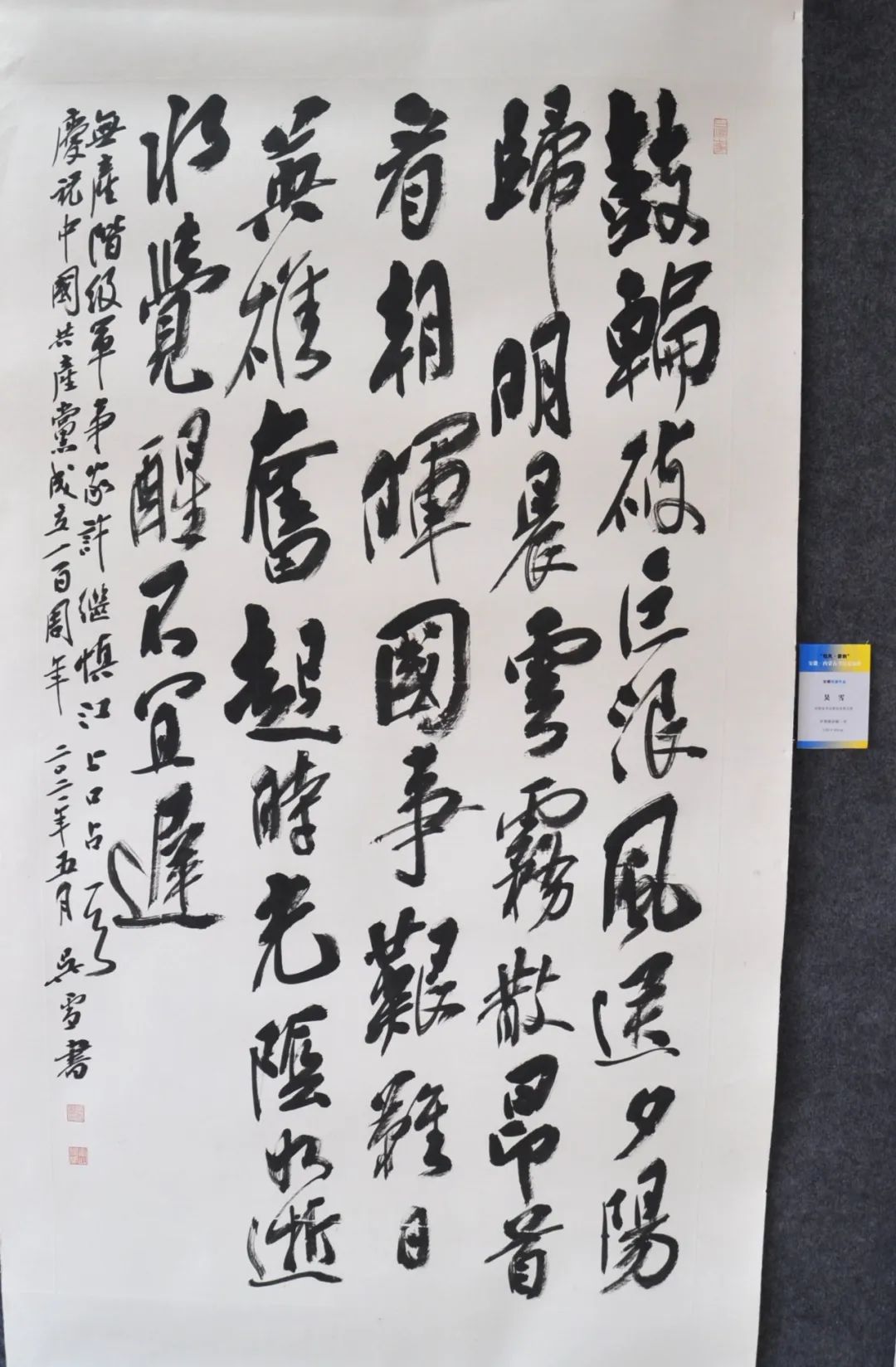

- 上一篇: 展讯 ▎翰墨丹青颂北疆书画展

- 下一篇: 馆员风采:田宏图

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论