通信作者:刘芳(湖南师范大学美术学院讲师,博士) 摘要:探索基于文化基因理念的蒙古包文化基因谱系构建及信息可视化设计,为目前民族传统建筑信息可视化设计研究提供一定的启示与借鉴。以蒙古族民族传统建筑蒙古包为设计对象,通过文献分析、田野考察等方法对蒙古包资料进行收集整理,基于基因传承方式探索蒙古包所蕴含的显性文化基因和隐性文化基因,并进行结构化分析处理,以此构建蒙古包文化基因谱系,从蒙古包形态、结构制作、搭建、室内空间布局、纹样分布 5 个方面进行视觉符号转译和可视化设计。将民族传统建筑信息以信息可视化设计的方式展示出来,使大众能够深刻理解以蒙古包为代表的民族传统建筑的文化意义与价值,推动蒙古族民族文化的传承与发展。 关键词:文化基因;蒙古包;信息可视化设计;民族传统建筑;谱系构建 本文文献著录格式:李静,潘炫辰,刘芳.基于文化基因理念的蒙古包信息可视化设计[J].湖南包装,2025,40(1):191-194,218 |

蒙古族是主要分布于东亚地区的一个传统游牧民族,他们长期居住于草原之中,以畜牧业为主,逐水草而居。蒙古包是蒙古族牧民居住的场所,古称“穹庐”或者“毡帐”,2008 年蒙古包营造技艺被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。然而,蒙古包这一传统建筑逐渐淡出大众的视野,传统营造技艺也逐渐消失无人传承。蒙古包作为草原文化符号,中心位置显著。构建文化基因图谱,是挖掘、传承和保护草原文化资源、保留草原文化记忆、实现文化代际传承的重要路径,从而在当代社会使草原游牧文化活态遗存。信息可视化不仅是一种技术工具,更是一种拉近人与信息之间距离的媒介,实现传统文化信息的有效传递,提高其易读性、趣味性与交互性,加强人与物的“交流”。研究拟通过构建蒙古包显性和隐性文化基因谱系图,从而进行蒙古包文化基因的视觉符号转译并运用于信息可视化设计,以期推动蒙古包非物质文化遗产重新回归到大众的视野,促进蒙古族传统文化的数字化保护和发展。

1 文化基因的研究背景与概述

1976 年,英国演化理论学家理查德·道金斯在《自私的基因》一书中提出了“谜米(Meme)”假说,认为文化传播或模仿的基本单位是文化中的文化基因。之后,中国学者认为在生物遗传基因(DNA)之外存在着社会—文化遗传基因(S-cDNA),文化是社会系统内的遗传基因。文化基因理念最先在哲学和社会学等领域具有诸多的研究成果。刘长林认为文化系统是社会系统中的一个有机组成部分,文化基因是对民族的文化和历史产生过深远影响的心理底层结构和思维方式。毕文波认为内在于各种文化现象中并且具有在时间和空间上得以传承和展开能力的基本理念或基本精神以及具有这种能力的文化表达或表现形式的基本风格叫作“文化基因”。王东认为文化基因是人类文化系统的遗传密码,核心内容是思维方式和价值观念,特别是如何处理人与自然、人与人、国与国、心与物四大主体关系的核心理念。

同时,文化基因理论近几年在设计学领域得到了广泛的探索,众多学者从文化基因的视角来研究非物质文化遗产和物质文化遗产的传承与发展,同时开展相应的设计实践。刘宗明等构建了湘西苗族银饰文化基因图谱,以“银帽茶滤”为例展开文创产品设计。刘琳琳等基于层次分析法和形状文法对运河文化基因进行提取,并以交通工具的造型设计为例进行设计实践。朱月等基于文化基因理念构建了九门口长城文化基因的可视化科普图谱。在蒙古包民族传统建筑方面,构建了文化场域视角下的蒙古包文化基因图谱及进行文创产品的转译,然而缺少立足于文化基因理念的蒙古包信息可视化设计研究。因此,以蒙古包信息可视化设计为例,对蒙古包显性和隐性文化基因进行阐述,构建蒙古包文化基因谱系,探索在文化基因理念下的信息可视化设计策略。

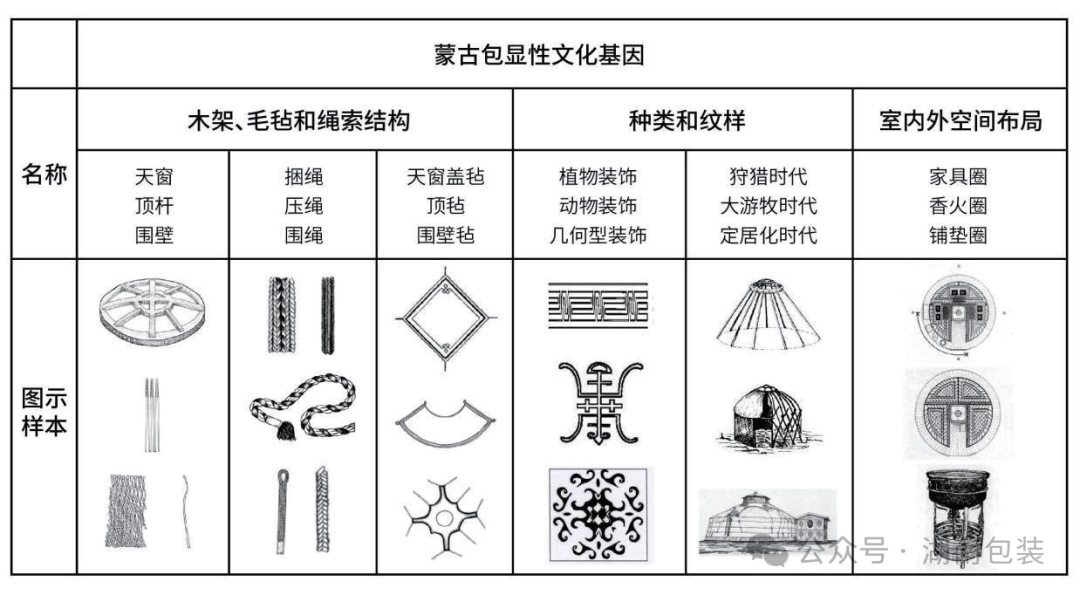

图 1 蒙古包信息可视化设计研究流程。

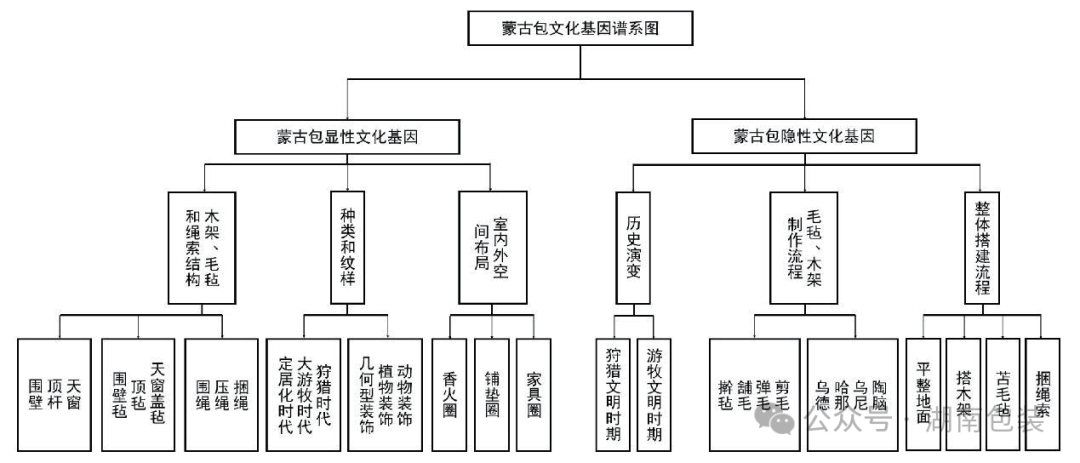

图 4 蒙古包文化基因谱系图 。

3.2 蒙古包隐性文化基因挖掘及谱系构建

3.2.1 蒙古包建筑形态的历史演变

蒙古包建筑形态的历史演变可以分为两个重要时期:狩猎文明时期和游牧文明时期。在狩猎文明时期的蒙古包建筑形态以生活方式、工具等为标准可分为早、中、晚 3 个时间段,其中每个时间段都产生了具有代表性的蒙古包建筑形态。人工穴居(额入客)是狩猎文明早期的蒙古包建筑形态,原因在于频繁地迁移狩猎需要搭建临时居所,并且也与当时生产工具和技术的提高密切相关。棚屋类建筑(屋儿茨)则是狩猎文明中、晚期的典型形态,以此分化“肖包亥”和“敖包亥”两个体系,朝着精细化和体系化的方向发展。在游牧文明时期蒙古包建筑形态在此前的基础上继续发展帐幕建筑传统,可以划分为前匈奴时期和匈奴至突厥时期。前匈奴时期游牧人民发展出了“穹庐”“篷车”“拂庐”3 种居住形态,进入匈奴至突厥时期,已经具备了大部分的帐幕类建筑。

3.2.2 蒙古包的毛毡、木架制作流程

蒙古包中通常会放置毛毡用品,毛毡的制作流程主要分为剪毛、弹毛、舖毛和擀毡,工具包括羊毛剪、木棍、竹垫、擀毡弓和印花模具等。剪毛通常在春秋两季进行,将羊毛储存以备制作毛毡时使用。弹毛是用柳条和细棍有节奏地击打羊毛,其目的是让羊毛弹松并富有弹性,同时剔除杂质和尘土。舖毛是处理母毡和羊毛的环节,将弹好的羊毛分 3 层平铺在母毡之上。擀毡是将铺好的羊毛和母毡卷在一起并用牛皮包住,同时在此过程中会有人进行祝祷以保证顺利。蒙古包的木架结构主要分为天窗(陶脑)、顶杆(乌尼)、围璧(哈那)、门(乌德)和柱(巴根)。陶脑是蒙古包的顶部及关键构件,分为连接式天窗和插榫式天窗两种。乌尼是连接陶脑和哈那的木杆,其长度直接影响蒙古包的大小。哈那是由柳条菱形网眼形成的网壁结构,围壁眼的形状影响着蒙古包的面积。

3.2.3 蒙古包的整体搭建流程

蒙古包的整体搭建程序主要为平整地面、搭木架、苫毛毡和捆绳索。平整地面是尽量使地面平坦,清除杂草和碎石,为之后的搭建做好基础。搭木架分为立门和围哈那、捆里围绳、调整哈那、上陶脑和插乌尼、整体调整木架 5 个步骤。立门和围哈那是第一道工序,需要将门和哈那连接在一起,此外还需要在外面捆一圈围绳。调整哈那主要是调整其高度、平面和位置,上陶脑和插乌尼则需要众人分工合作将乌尼插入陶脑之中。整体调整木架的具体工作是调整陶脑、检查哈那和检查乌尼。苫毛毡分为苫围毡、捆外围绳、盖顶毡、盖顶饰和铺盖毡。苫围毡是用毡子把哈那包裹起来,捆外围绳是将绳索捆在围毡外面。经过上述步骤之后,蒙古包整体已经搭建完毕。

4 蒙古包文化基因的信息可视化设计

4.1 蒙古包文化基因的视觉符号转译

基于对蒙古包显性文化基因和隐性文化基因的深度挖掘和提取,将具有展示和科普价值的文化基因进行科学直观的统计分类和整理编织,从而进行蒙古包信息可视化的设计实践。在蒙古包显性文化基因的视觉符号转译方面,严谨准确地还原和提取蒙古包及其他元素的造型特征,对部分蒙古包元素采用简化、解构等方式以此突出重点,色彩和谐统一提供良好的视觉观赏效果。在蒙古包隐性文化基因的视觉符号转译方面,针对庞杂繁复的蒙古包文化信息进行筛选与精炼,通过多种视觉排版动线引导大众观赏,从而对蒙古包建筑形态的历史演变、制作木架和毛毡的流程、蒙古包的搭建过程等进行可视化设计。

4.2 基于文化基因的蒙古包信息可视化设计实践

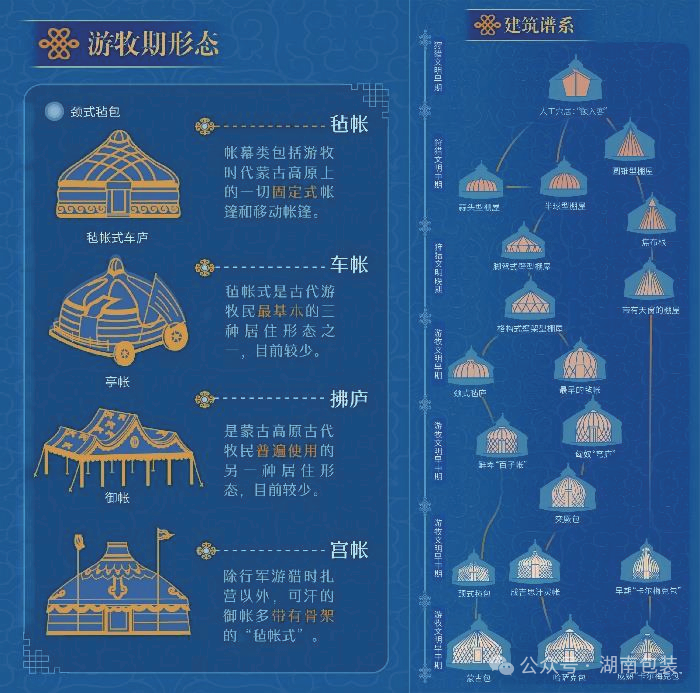

(1)基于蒙古包形态的信息可视化:蒙古包是蒙古族牧民居住的一种房子,建造和搬迁都适用于牧业生产和游牧生活,是一种极具特色的民族建筑,具有牢固、冬暖夏凉、易于搬迁等特点。蒙古包的形态在历史上经历了不断演变,通过可视化的方式呈现了游牧期最主要的 4 种形态:毡帐、车帐、拂庐和宫帐,并介绍了它们的基本情况。但是蒙古包的形态演变不仅仅发生在游牧文明时期,图 5 展示了蒙古包在狩猎文明和游牧文明两个时期的建筑谱系,图中左侧纵轴表示历史分期,用图形和时间线的方式展示了蒙古包形态演变的历程。通过信息可视化的方式,向大众简单明了地呈现各个历史时期蒙古包的形态种类。

图 5 蒙古包形态的信息可视化。

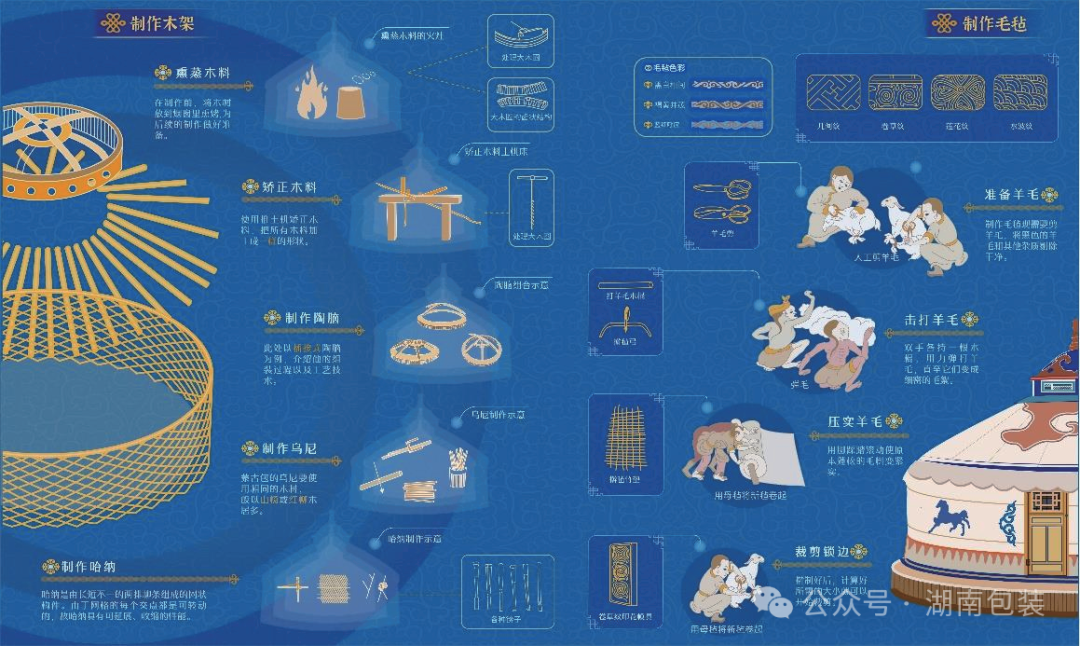

(2) 基于蒙古包结构及制作的信息可视化:蒙古包的类型各有所不同,但它们的基础构造、建筑材料、建造方法基本上都是相同的。蒙古包的结构可以分为木架结构体系、毛毡结构体系和绳索结构体系,图 6 使用爆炸图的方式展示了蒙古包的内部构造,并详细地介绍了蒙古包每一部分的造型、样式、用途和装饰等,可以让观众直观地读取到更多的信息。在这 3 个结构体系中,制作木架以及毛毡的工艺较为复杂。木架结构的制作要经过熏蒸木料、矫正木料、制作陶脑、制作乌尼、制作哈那 5 个步骤,毛毡的制作要经过准备羊毛、击打羊毛、压实羊毛和裁剪锁边 4 个步骤。图 7 为制作木架和毛毡流程的信息可视化。整个流程图通过平面图形、插画和文字的形式对此流程进行了可视化展示,使用箭头、圆环和长框等来串联各信息部分,让大众可以感受到蒙古族人民独特的建造技艺。

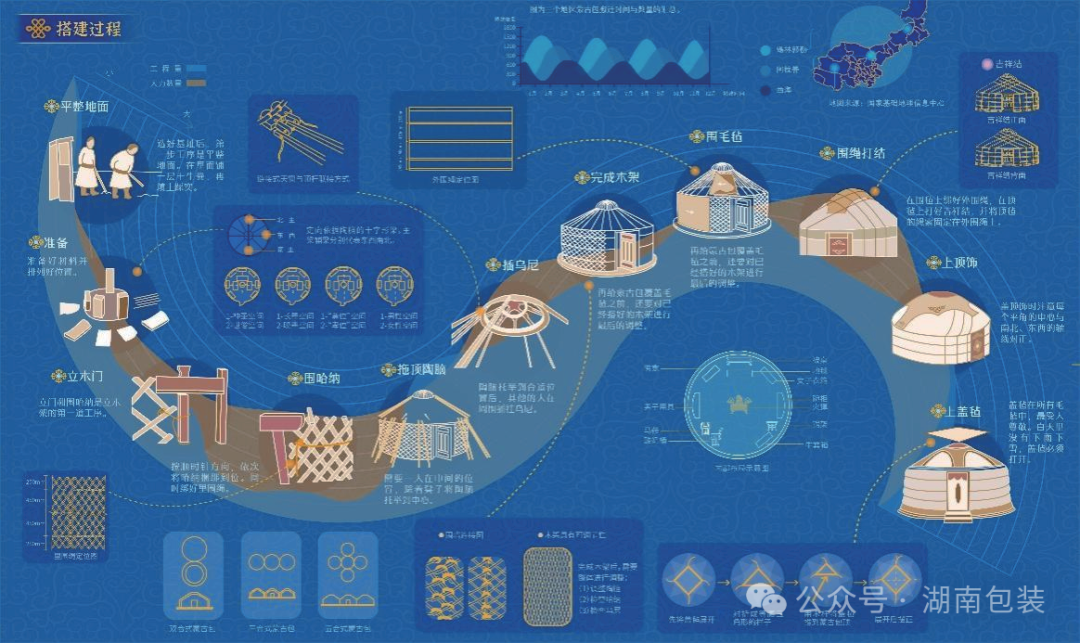

(3) 基于蒙古包搭建过程的信息可视化:蒙古包是游牧的产物,从看盘、搭建、拆卸到搬迁每年都需要重复很多次,所以便捷性是蒙古包的一大特性。图 8 是蒙古包搭建过程的可视化设计。该流程图主要通过一个 S 形结构来将蒙古包搭建的步骤串联起来,通过文献分析和资料整理将搭建过程归纳为平整地面、准备、立木门、围哈那、拖顶陶脑、插乌尼、完成木架、围毛毡、围绳打结、上顶饰、上盖毡 11 个步骤,同时使用虚线、箭头等衍生引导出相关具体信息,让大众对蒙古包的搭建有了更清晰地认识。该图展示了蒙古包搭建过程的 11 个主要步骤,还原了蒙古包从无到有的完整过程。此外,图 8 通过柱状图的方式分析了锡林郭勒、阿拉善、西海 3 个地区蒙古包搬迁时间与数量。

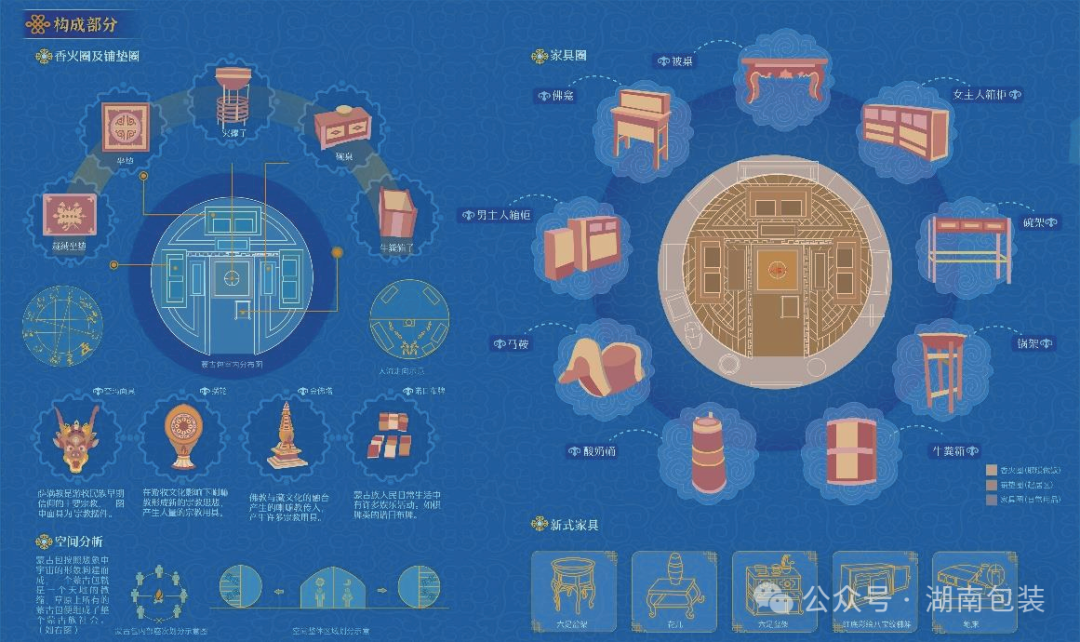

(4) 基于蒙古包室内空间布局的信息可视化:蒙古包的室内外空间布局反映了其原始时空观,并且有固定的规则。图 9 为蒙古包室内空间布局的可视化设计。该可视化设计侧重于介绍室内布局,用俯视平面图的方式来展示蒙古包室内布局,并用几何图形代表家具及摆件。通过几何图形所在的位置,观者能够快速了解到蒙古族室内家具摆放的规则,大体上可以概括为“左男右女”。如果从圆形空间的角度上来说,蒙古包室内空间从内到外分别为:香火圈、铺垫圈和家具圈。图 9 左侧展示了香火圈、铺垫圈的分布及摆件,右边则展示了家具圈的分布及摆件。通过该信息可视化不仅能让观众迅速了解到蒙古包室内空间的布局规律,而且可以感受到少数民族独具特色的家具风格和样式。

(5) 基于蒙古包纹样分布的信息可视化:蒙古包纹样主要分布于内蒙古、青海、甘肃和宁夏等地,纹样色彩艳丽且极具民族特色,被蒙古族人民广泛运用到家具上,起到装饰的用途。图 10 是蒙古包典型纹样的分布图,该信息可视化基于内蒙古自治区、青海省等省(区)的地图直观展示典型纹样的分布状况。图中黄色的深浅代表着纹样的分布浓度。在海西蒙古族藏族自治州地区,主要的纹样是普斯贺纹,其圆形象征着太阳,反映出蒙古人对太阳的无限崇拜和敬仰。哈木尔纹主要使用于阿拉善盟地区,蒙古语意为“鼻子”,其是以牛鼻子形状的纹样象征着生生不息和稳定。兰萨纹重点分布于呼和浩特市,其通常是上下对称的,由中心窄两头宽的束腰状寿字构成。

5 结语

蒙古包作为中国国家级非物质文化遗产,其传统营造技艺具有较高的文化传承价值。该研究基于文化基因理念的视角构建蒙古包文化基因谱系图,通过文献分析、田野考察等方法将蒙古包文化资料划分为显性文化基因和隐性文化基因,从而进行蒙古包信息可视化设计实践。随着信息可视化传递信息方式的普及,人们越来越能感受到这种方式所带来的快速、高效与直观。可视化不仅是一种数据呈现工具,更是一种媒介,它打破了人与数据之间存在的界限,使数据能够以更为直观有效的方式传播。蒙古包信息可视化设计将蒙古包文化基因进行视觉创造性转译清晰直观地呈现蒙古包传统文化内涵,增强大众对蒙古包传统文化的认同感和归属感,促进蒙古包传统文化的数字化保护和活态发展,也为其他信息可视化的设计路径提供了参考和借鉴。在文化数字化保护和传承的背景下,需要构建更加全面精准的文化基因谱系和进行多元化多视角的创新设计实践,以此助力民族传统文化的传承与发展。

(原文载《湖南包装》2025年第1期,知网、万方、中国学术期刊综合评价数据库、中文科技期刊数据库、国家哲学社会科学学术期刊数据库收录。国家新闻出版广电总局认定的学术期刊。)

参考文献

[1] 刘畅 , 雷青 . 文化场域视角下蒙古包文化基因图谱构建与设计转译 [J]. 包装工程 ,2023,44(6):286-301,310.

[2] 赵曼煜 , 徐 皎 . 湖 南 瑶 族 文 化 可 视 化 设 计 研 究 [J]. 湖南包装 ,2023,38(3):157-161.

[3] DAWKINIS R.The selfish gene[M] .London:Oxford University Press,1976:32-35.

[4] 闵家胤 . 社会 - 文化遗传基因 (S-cDNA) 学说 [J]. 杭州师范大学学报 ( 社会科学版 ),2010,32(3):10-16.

[5] 刘长林 . 宇宙基因·社会基因·文化基因 [J]. 哲学动态 ,1988(11):29-32.

[6] 毕文波 . 当代中国新文化基因若干问题思考提纲 [J]. 南京政治学院学报 ,2001(2):27-31.

[7] 王东.中华文明的五次辉煌与文化基因中的五大核心理念[J].河北学刊 ,2003(5):130-134,147.

[8] 刘宗明 , 张洪亮 . 湘西苗族银饰工艺文化基因图谱构建及设计应用 [J]. 设计 ,2018(21):120-123.

[9] 刘琳琳 , 李明亮 , 高雅 , 等 . 文化基因视角下运河文化遗产的创新设计应用 [J]. 包装工程 ,2023,44(22):417-424.

[10] 朱月 , 任可馨 . 基于文化基因理念的九门口长城图谱设计研究 [J]. 包装工程 ,2023,44(24):367-376.

[11] 阿拉腾敖德 . 蒙古族建筑的谱系学与类型学研究 [D]. 北京 :清华大学 ,2013:53-54.

[12] 张彤 . 蒙古包物质文化研究 [D]. 呼和浩特 : 内蒙古大学 ,2008:19-28.

[13] 李炎竹 . 蒙古包的空间结构及其文化表征研究 [D]. 呼和浩特 : 内蒙古师范大学 ,2021:30-31.

[14] 张聪超 . 蒙古包的地域特色及可持续发展研究 [D]. 呼和浩特 : 内蒙古农业大学 ,2014:23-28.

[15] 郝水菊 . 内蒙古地区毛毡制品的传统技艺及其现代设计 [D].无锡 : 江南大学 ,2013:18-23.

[16] 金光 , 高晓霞 , 郑宏奎 . 传统蒙古包木结构研究 : 传统蒙古包木构件及拆装特征研究 [J]. 内蒙古农业大学学报 ( 自然科学版 ),2010,31(1):210-213.

[17] 赵迪 . 蒙古包营造技艺 [M]. 合肥 : 安徽科学技术出版社 , 2013:81-84.

[18] 袁浩 , 胡士磊 , 徐彦 , 等 . 运动类 APP 的信息可视化界面设计研究 [J]. 包装工程 ,2020,41(18):236-241.

[19] 王泽 , 彭梦瑶 , 许宏巍 . 博物馆青铜器文物的信息可视化设计 [J]. 湖南包装 ,2020,35(5):57-61.

综合影响因子0.914

JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2022)收录

《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告》:2022版A刊入库

RCCSE中国核心学术期刊(A-)

2021年中国期刊设计优秀封面、优秀版式奖

2022年第19届“中南星”艺术设计大赛社会组金奖

2022、2023年度国家哲学社会科学文献中心艺术学最受欢迎期刊

2022年度湖南省科技期刊优秀装帧设计奖特等奖

2023年第16届“中国之星”艺术设计大赛社会组铜奖

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论