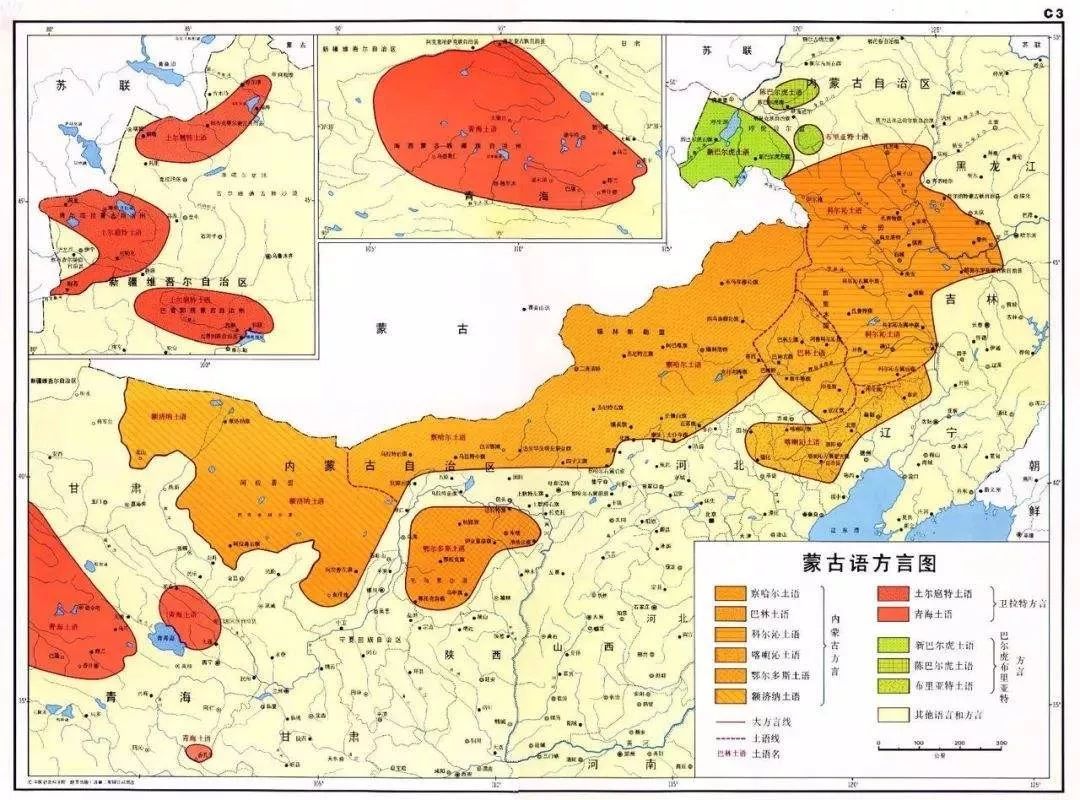

当今蒙古语方言的框架主要形成于清代,由于清代在蒙地实行封禁政策,使得蒙古各旗不能私下来往,加剧了蒙古各地的地方特点。这样本来较为类同的蒙古语方言体系逐步走上了各自不同的演化旅程。令人惋惜的是,由于各地蒙古人广泛分布在不同的地域和国度的缘故,一般而言至今从没有过任何蒙古方言的类化研究。在这我结合多年看到的一些资料(主要以蒙古国学术界的观点为主),认为当今蒙古语可以大概分为三大主要方言区和两个亚方言区,三个主要方言区为西部方言区、中部方言区、东部方言区,而两个亚方言区为西土默特-鄂尔多斯方言区和巴尔虎-布里亚特方言区。

![蒙古文化 | 各地蒙古语方言是如何形成的? 第1张 蒙古文化 | 各地蒙古语方言是如何形成的? 第1张]()

西部方言区以厄鲁特——杜尔伯特话为基,下有套西-德都、卡尔梅克、辉特(辉特古特)-南图瓦等等众多小枝。而中部方言以外喀尔喀方言为基,下有察哈尔-苏尼特(包括阿巴嘎、达里岗爱),阿勒泰喀尔喀,乌珠穆沁-克什克腾等小枝,而东部话以东土默特-喀喇沁口音为基,下有希拉穆伦科尔沁、阿鲁科尔沁-巴林(包括扎鲁特、翁牛特等)、嫩江科尔沁、郭尔罗斯-杜尔伯特等小枝。至于另外两个亚方言区的地位在学术界颇有争议,他们时而被视为独立的方言体系,时而又被分别看作下属于中部和西部方言的分支,比如巴尔虎-布里亚特亚方言有时被认为从西部方言(卫拉特)发展而来,而西土默特-鄂尔多斯亚方言区则算是从中部地区衍生出的。

在这我就主要说说内蒙的情况吧。清代的内蒙古是不包括今天的呼盟和阿拉善地区的,虽然这两个以西部卫拉特方言为主的地区一直是蒙古族的传统聚居区,但在清代因“国防需要”被分属给套西和黑龙江了。所以抛开这两个地区,清代的内蒙古大概可以划分为三部分,他们分别是以小库仑为政治文化中心的卓索图、哲理木、昭乌达三盟,和以多伦为中心的察哈尔八旗(相当于一个盟)和锡林郭勒盟,另外还有以绥远(呼和浩特)为政治文化中心的西土默特、伊克昭盟地区。上述地区的方言演化也都是从这几个政治集团为始的,但唯有一个另类是乌兰察布地区,清代的乌盟和今天的乌盟并不是一个概念,它的结构是乌拉特三旗加达茂两旗外加四子王旗,虽然乌盟在地缘和政治上无不同属于绥远地区,但可能因其大部分布在和外喀尔喀接壤的阴山以北地区,所以在文化和方言上受外喀尔喀影响更大,因此乌盟方言在内蒙里也是最接近外蒙方言的。中部方言的分布疆界为阿勒泰以东至大兴安岭以西,北起特勒姆-大肯特,南止阴山-燕山以北地区。中部方言区在清代也是香火最旺的蒙古地区,导致这个的最大成因是清廷的对蒙政策。清廷对蒙古中部地区的统治是以宗教为基础的,如康熙爷的圣训『一庙可定蒙古万骑』。所以清廷一直在中部地区大兴香火,直至清朝灭亡,还有很多寺庙在建设当中。不得不说,这个政策差点让蒙古人亡了种,例如锡盟地区在清初有近10万蒙民,300年后人口非但没长,还减至3万多,一直到60年代初锡林郭勒盟的人口增长率也还是呈负增长的态势。在清代中部地区神职人员所占的人口比例堪比卫藏地区,起码近半数的中部蒙古人都会程度不一的藏语,乃至于整个蒙古地区的几乎所有的喇嘛旗都分布在了中部地区,喇嘛再加上人口众多的沙弥纳尔,几乎能占中部蒙古人的半数。所以在这些地区有很多政教权势很大的活佛,他们在政治上的影响力也是远远超过其他蒙古地区的。这其中有两个最重要的活佛体系——哲布尊丹巴、章嘉胡图克图。前者以大库仑为中心统领喀尔喀四部,后者虽然名义上统管一切蒙区黄教事项,但基本势力范围还是以多伦为核心,统领着察哈尔八旗(规模相当于一个盟)和锡盟。而且察锡地区在清代是通往外蒙的门户。所以从一开始察锡地区就和外喀尔喀四部保持着相当密切的政教联系,外喀尔喀四部百姓也经常路过察锡地区前往张家口,要知道在蒙地封禁的年代张家口相当于今天的扎门伍德是最大的边贸口岸,自然而然锡察地区就成为了外喀尔喀四部的文化外延区,彼此说的方言也肯定很接近了。

从方言特点来说,中部方言受藏语影响最大,乃至以藏语语法为基准的现代蒙古语语法就诞生于这个地区。没错包括咱们从小学的tAin yalgal 什么的都是从藏语语法里演变而来的,而且由于语法、书面语和口语受藏语的影响越来越大,蒙古语的各个方言也迎来了程度不一的语音单音节化洗礼。当然其中还是以香火旺盛的中部地区为最,首先中部方言逐渐丢失了重音不规则的阿勒泰语特点,从此几乎所有的重音都开始集中在词首,进而弱化了所有的词尾重音,而这正是语音单音节化的最大特征。如古蒙古语里的il n在中部方言里逐渐演变成了nuuts n(布里亚特方言至今保留所有il n),除此以外dur-aan\dur-een简化成了长音aa\ee\oo(东部方言至今保留),mai、moi干脆简化成了词源状h。在外喀尔喀方言中甚至相当一部分鼻音n干脆变成了藏语的促音g,比如念唐努山时,不念tannu而念成单音节tag'n。又比如为了弱化蒙古语里的强辅音词频,外喀尔喀方言干脆按藏语语法把藏语里的ts\z辅音引入到了蒙古语,考虑到像上述这样的例子简直多到数不胜数,恕我在这点到为止吧。当然这种藏语语法强行引入蒙古语的结果是不可避免的造成了很多语法BUG,这点但凡对蒙古语语法有一定研究的人都深有体会的。毕竟藏语和蒙古语并没有什么亲源性,完全分属于两个不同的语系。![蒙古文化 | 各地蒙古语方言是如何形成的? 第4张 蒙古文化 | 各地蒙古语方言是如何形成的? 第4张]() 文字的演化远比语言慢,因此以古蒙古语为蓝本拼写的蒙古老文就成了古蒙古语的范本,通过研究老蒙文可以让我们更好地认识蒙古语演化的轨迹。下面我会通过一些案例来说明,这类“藏语发音"和"藏语语法”在实际运用当中对中部方言所造成的影响。比如喀尔喀这个词在老蒙文里写作halha,重音分别在词首和词尾,至今包括东部等地区的蒙古人也还在这么念。但中部地区因方言单音节化的影响,为了适应词尾押韵的汉藏语系,逐渐弱化了词尾的重音,使其读音逐渐变成了halah,尤其在外蒙口语中甚至多念做单音节halh。而且自中部方言开始单音节化后,处于简化词组、声韵的需要,中部方言又开始大量简化、弱化词中元音、重音,由此导致出现了很多『多重辅音』。众所周知多重辅音尤其在藏缅语族里非常高频,如lh这个音东部或西部蒙古人是很难念标准的,甚至还总是习惯性的按阿勒泰语传统往里塞元音使得让其更加顺口。比如LHAM这个词在用中部方言念时只用一个音节,但是要放在东部话里则往往会变成laham这样的两个音节。上面提到的nuuts n的问题,更是让蒙古语有了质的变化,比如本该按蒙古传统语法念做suun tsai的奶茶,因nuuts n的作梗而变成了suutai tsai。除此以外中部方言说起来四平八稳,句尾多押韵的特点都是更类似于汉藏语。

文字的演化远比语言慢,因此以古蒙古语为蓝本拼写的蒙古老文就成了古蒙古语的范本,通过研究老蒙文可以让我们更好地认识蒙古语演化的轨迹。下面我会通过一些案例来说明,这类“藏语发音"和"藏语语法”在实际运用当中对中部方言所造成的影响。比如喀尔喀这个词在老蒙文里写作halha,重音分别在词首和词尾,至今包括东部等地区的蒙古人也还在这么念。但中部地区因方言单音节化的影响,为了适应词尾押韵的汉藏语系,逐渐弱化了词尾的重音,使其读音逐渐变成了halah,尤其在外蒙口语中甚至多念做单音节halh。而且自中部方言开始单音节化后,处于简化词组、声韵的需要,中部方言又开始大量简化、弱化词中元音、重音,由此导致出现了很多『多重辅音』。众所周知多重辅音尤其在藏缅语族里非常高频,如lh这个音东部或西部蒙古人是很难念标准的,甚至还总是习惯性的按阿勒泰语传统往里塞元音使得让其更加顺口。比如LHAM这个词在用中部方言念时只用一个音节,但是要放在东部话里则往往会变成laham这样的两个音节。上面提到的nuuts n的问题,更是让蒙古语有了质的变化,比如本该按蒙古传统语法念做suun tsai的奶茶,因nuuts n的作梗而变成了suutai tsai。除此以外中部方言说起来四平八稳,句尾多押韵的特点都是更类似于汉藏语。

东部方言的分布区域北起大兴安岭北麓,南至燕山南部,东起大兴安岭以东,西至松江平原。要说东部地区最大的特点是什么,恐怕所有的蒙古人都会同时想到的是东蒙和满清的暖昧政策。当然也正是由此导致了满清不能像在蒙古其他地区那样过多的干预他们,所以东部地区并没有像中部地区那样被实行方便满清政府管理点查的佐领制度——清中后期在东部的局部地方也有改制,但那是后话了。所以在东部地区基本完整的保留了北元时期所遗留下的小鄂托克制(所谓的努图克制)。不过满清支持东蒙地区保留这种传统制度的根本原因在于,他们是想通过权限很大的各鄂托克王公来制约旗王公的权利,所以这些自主权很大的鄂托克首领都有着很强的资本和本旗的札萨克王爷对垒。除此以外除清初少数格格外,一般下嫁到东蒙地区的满洲公主都会吃大量的绝育药,这就使得东蒙各旗王公的嫡系血脉无法传承,所以下一代旗主往往只能从其他枝系的亲族里抱。这样一来就逐渐在东部各旗里形成了各鄂托克家族通过寄养的方式来达到“轮流坐庄”的目的,这也算是一种政治奇观了。

一般来讲清代东部各旗的鄂托克规模堪比喀尔喀和或中部地区的中小旗,一个东部旗的户数往往相当于数个喀尔喀旗的规模。造成这种状况的原因不单因为上面提到的鄂托克制没有解体的缘故,还有草场的原因。别看东部地区的面积远不如中部或西部大,但是东部地区的草场质量、载畜规模确是全蒙最好的。尤其在东南部,那里冬天的温度按照蒙古人的标准都可以当作春天来看了,而且降雨量往往还是中西部荒漠地区的数十倍,同时又地处西辽、松嫩等险要地区,可谓占尽了地立。在这种情况下,满清削减东部蒙古人口的最重要途径就成了给满清政府当炮灰。就这样东部三盟在清代的战略任务就成了“协同”八旗负责关内的安保,换句话说就是往农民起义的无底洞里跳。从白莲教到太平天国,几乎只要内地农民抡起锄头,东三盟各旗王公就得“携兵灭贼”去。光僧格仁钦那代就没少死人,甚至僧王因为在东蒙实在招不上男丁,最后只好强征男孩或逼迫喇嘛还俗当炮灰。即使贵族也逃脱不了兵役,何况蒙古人有贵族必须身先士卒的传统,因此据说为了镇压太平天国,几乎干掉了哲盟多半的男性贵族,以至于僧王马革裹尸之时,东盟各地还有各种庆祝活动。 罗嗦这么多,该说正题了。东部地区的政治文化中心是小库仑,但凡重要的东蒙盟会都会在这里举行,而且库仑旗也是内蒙古唯一一个喇嘛旗。但黄教在东部的势力明显不如中部地区。别的不说了,卫拉特就算是蒙古人里较后来盼依佛门的部落了。但东部科尔沁蒙古人还得等到卫拉特的那齐托叶活佛来普渡。而且在东部民间,还有不少蒙民仇视佛教,整天跟萨满混在一起诅咒佛教徒,时至今日信奉halgai、idus、sundes的东部科尔沁蒙古人也特别的多。当然也正是因为东部地区没有像中部地区那样极端的宗教化,所以东部方言较中部方言保有了更多古蒙古语的特征。比如像tun、taihar、solon、ambgah之类在秘史里常出现的词在东部都属日常用语。东部话简单说有以下几个特点(也是阿尔泰语系的特点),辅音清晰且多,强辅音处几乎必有重音、语句渐高、句尾爱拔高音、舌根发力为主等。所以东部方言的语音听起来和鄂温克语、满语、雅库特语、古西伯利亚语、乌拉尔语等北亚语音非常接近。当然要听纯正的东部话,最好还是去珠日和、乌布林、代钦塔拉那样的牧区,虽然一样是东部话的调调,但是不参杂汉语,可谓是原生态的东部方言。还有一点要阐明的是,东部蒙古语按传统的部落后裔的成份来看,是当今蒙古方言里跨度最大的一枝。其中原属左翼三万户里的奈曼、敖汉、克什克腾原属察哈尔系,巴林、扎鲁特等属内喀尔喀后裔,原唐古特喀尔喀旗、左翼喀尔喀旗则属外喀尔喀系(这两旗主要是今天库仑旗和朝阳地区蒙古人的主要组成部分)。另外除了左翼三万户外,原属右翼三万户的土默特、喀喇沁两部后裔几乎占据了东部蒙古人的4成。另外东蒙不单有翁尼特、阿鲁科尔沁这样的山阴阿巴嘎部,也有嫩科尔沁、郭尔罗斯等山阳阿巴嘎。还有东部话虽然是蒙古语里最接近古蒙古语的方言。但是要说当今哪门“语言”最接近古蒙古语,那肯定毋庸置疑的是达斡尔话,毕竟和一直生活在森林里的达斡尔相比,东部蒙古话毕竟或多或少的还是藏化了。要说达斡尔语有多接近古蒙古语,用达语几乎直接可以读懂蒙古秘史。这活儿要给当今的外喀尔喀人干,从秘史里摘上10段古蒙古语念,他要能懂一半我都不信。所以说在学术界被视作是古蒙古语活化石的达斡尔语可不是盖的。

就像上面提到的那样,西土默特-鄂尔多斯亚方言区是一个充满争议的议题,但大部分学者还是不会把鄂尔多斯方言放到中部方言的语枝下的。根据清初统计的户数来看,鄂尔多斯在清初居然有近30万人口,在当时绝对算是一个标准的蒙古大部,但到满清灭亡时那里的蒙古人仅剩3万余人。这里有多方面的原因,黄教在这中间的起到的作用自不用多说,且鄂尔多斯是内蒙唯一一个曾深陷过天花的地方。除了没有什么镇压和屠杀外,他们遇到的问题和卫拉特蒙古人一样,黄教+天花几乎榨干了那个地方的蒙古人口。至于西土默特,那就是一段凄惨的历史了。他们是林丹汗西进政策的牺牲品,由于土默特和阿苏特等部抵抗的过于猛烈,在战后惨遭报复,林丹汗大刀一挥,杀死了几乎所有他俘获的右翼战俘。这样土默特这个曾经有着近13-20个鄂托克的庞然大物,除了在东盟留有人口较完整的2旗外,待清初清点建旗时其核心区仅剩2万多人。就这样从土鄂两部因为在清代发育不良的缘故,所以没能形成强大的方言区。至于土鄂地区的政治中心“绥远城”,却有着一段较为复杂的历史。在康乾盛世以前,绥远城(呼和浩特)可以说是清朝的西部边陲。它的西面和套西的卫拉特蒙古接壤,北面又有喀尔喀蒙古,要知道在当时这些地方还都是独立的国家。为了稳固西北边界,满清随即开始在呼和浩特大量驻扎军士,因此呼和浩特也是全内蒙唯一有满八旗长期驻守的地方,为了加强防守空虚的阴山北部地区,满清政府特意把自己较为信任的驻牧在呼盟和外贝加尔的乌拉特三部、四子王部、茂名安等阿鲁科尔沁诸部迁到了这里,随即这些山阴科尔沁旗进驻了防守空虚的阴山以北地区建立了乌兰察布盟。关于乌盟,开头已经讲过了,我就不细说了。

但可以肯定的是土鄂亚方言区没能发展强大的主要原因就在绥远和乌盟,首先绥远是内蒙古唯一一个被满清长期当作军政要地的地方,这样一来同样作为军政中心的绥远城就没能像多伦或大小库仑那样被蒙古原著势力地方化,其次以“新移民”为主的乌盟地区和土鄂地方没有传统的地域联系,又因驻牧在和外喀尔喀接壤的阴山北部地区,自然就接受了更多的喀尔喀文化的影响。这一城一盟的遗失严重削弱了土鄂地区的实力,就这样即使今天的土-鄂方言区能单独立足,其势力范围也不可能和中部和东部方言区同日而语了。但是土鄂亚方言区也有着其独特的特点,他的发音介于中古蒙古语和现代中部方言之间,但相对卫拉特和东部方言而言藏化的特点还是较为明显的。

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论