1241年,蒙古西征军的铁骑直入中欧波兰、匈牙利等国,饮马多瑙河与亚得里亚海,震惊了整个欧罗巴大陆。后蒙古军因大汗窝阔台去世而退兵,逃过一劫的西欧才松了一口气。1245年春,罗马教皇英诺森四世在里昂(1)召开宗教大会,其议题之一就是应对所谓“鞑靼问题”,会上决定派遣法兰西斯派修士、意大利人乔瓦尼·德·普拉诺·卡尔皮尼携带教皇书信出使立国于俄罗斯南方草原的蒙古金帐汗国。教皇在信中用温和的口气谴责蒙古人对欧洲基督教徒的屠杀迫害,劝其悔过,并希望与蒙古人签定某种和平性质的协议(2)。

——————————

(1)今法国偏东南方罗讷-阿尔卑斯大区首府及罗讷省省会里昂市。

(2)有说教皇企图劝说蒙古人皈依基督教,但为法国东方学大师保罗·佩利奥否认。

1245年4月16日,卡尔皮尼一行从里昂出发,沿途费时几乎一年,才于次年4月到达伏尔加河畔金帐汗的营地,卡尔皮尼向拔都-赛因汗表明来意,拔都以此事干系重大,自己不能做主,决定送他们前往蒙古本土,由大汗定夺,这是出乎修道士们的意料的。教皇使者们被半强制地送上路,于1246年7月22日行抵距蒙古帝国首都哈剌和林(1)半日程的昔剌-斡耳朵(2),在8月20日这天参加了贵由大汗的即位典礼。

——————————

(1)今蒙古前杭爱省鄂尔浑河上游东岸的哈尔和林废墟。

(2)Xar-Ordo,蒙古语意为黄色的宫帐,此地为大汗的行宫。

在汗廷大必阇赤(1)镇海、合答(2)等人参与下,将教皇书信(拉丁文)译成蒙古文,进呈给大汗,贵由汗命令作书回复。因西方无人懂蒙古语,最后确定大汗回信用波斯语书写,因为波斯语是当时从中亚到中近东地区通用的语言(卡尔皮尼在他的出使报告《蒙古史》中把贵由汗回信中的文字称为萨拉森文,萨拉森Saracen是中世纪基督教世界对信仰伊斯兰教的各国、各民族的泛称,有时特指阿拉伯人,因此,在贵由汗复信的原件发现以前,学者们多以为该信是用阿拉伯文写成的)。

——————————

(1)Biqigq,蒙语意为书写者、编写者、作者,其职可相当于现在的秘书长,汉文史料中把必阇赤称为中书令、中书丞相,并不准确。

(2)此二人皆为聂斯托利派基督徒。

11月13日,镇海等人在大汗书笺上加盖玉玺,交给卡尔皮尼,修士们即于同日起程回国。1247年底,卡尔皮尼安抵教廷,将大汗回信呈递英诺森四世,教皇因卡尔皮尼不辞艰险完成使命,日后对此老年修士十分优厚。

这份贵由汗回复教皇书信的原件,就此长期湮没无闻,人们只在卡尔皮尼的《蒙古史》中读到他用拉丁语译写的一篇二手文。直到1920年,梵蒂冈图书部主任蒂塞兰主教从教廷所藏档案中“发现若干惊人文件”,主教将文件(其中就有贵由汗的信)影印几份寄给几名学者解读,这些学者中就包括天才的法国语言学的奇才、历史学的泰斗、东方学的巨匠保罗·佩利奥教授(1)。1923~1931年,佩利奥经过多年探颐索隐,将他的包括贵由汗书信在内的研究成果发表在《蒙古与教廷》一书中,笔者在写作本文时,就特别参考了该书,在此对该书作者和译者(2)表示由衷的钦佩。佩利奥在书中彻底说明了贵由汗书信的文字是中古波斯语,而不是以往人们猜测的萨拉森-阿拉伯语,佩利奥凭借自己惊人的语言学修养,对这份波斯语信件的内容作了翻译和详解,对贵由汗回信内容感兴趣的朋友可直接参阅该书,因为这既不是本文的主题,也不是笔者能力所及的,笔者仅仅对信件上钤压的贵由汗的印文作些小小的讨论(3)。

——————————

(1)中文里通常称他为伯希和(1878~1945年),他几乎精通世界上所有民族的语言,而且很多已经“死亡”的古代语言,佩利奥也能做到了如指掌,因此,仅就语言方面来说,直到今天,世界上还没有第二个人能超越佩利奥的才能。参见笔者的文章《伯希和——笼罩在超级学术大师光环上的盗经暗影》。

(2)翻译者为我国著名学者冯承钧先生(1887~1946年)。

(3)佩利奥书中亦有解说,但较为简略,而且该书的汉译本中竟没有附上贵由汗印章的图形,实在令人懊恼。

根据目击者的介绍,盖在贵由汗信件上的印玺有两处,印迹朱红色而印文相同,应为同一印玺的两次钤压;印章近正方形,每边长各约14.5厘米,印章里有文字六行,周围有极细的边缘线(在影印件里几乎看不见)。

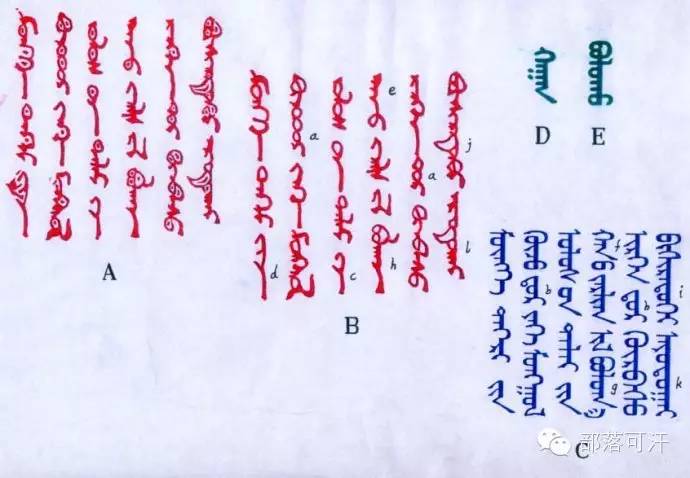

现将经过笔者整理的贵由汗的蒙古语印文附图如下:

其中图A是印文的原影印件,图B是笔者清理以后的印文效果,图C是用现代规范蒙古语(印刷体)新写的印文。三图对比的用意,详见下文。

先将贵由汗印文内容(图A和图B)用拉丁字母转写,此转写用书面语形式并按印文格式排列。

mönghe tegri-iin

hüqü-tür yehe monggol

ulus-un dalAi-(i)in

han-u zarlig il bologa

irgen-tür hürbesü

büxiretügei ayutugai

词语详解:

mönghe: 口语作mönh,意为永远的、永久的、永恒的、长生的。

tegri: 口语作tenger,意为天、天空,特指有神性的天,与上一词组合即为长生天,蒙古原始崇拜中的最高天神。

iin:口语中有变化,蒙古语的属格,该形式用在元音结尾的词后,相当于的。

hüqü:口语中作hüq,意为力量、力气、能力。

tür:贵由汗印文中写如此(见B图a), 在现代规范蒙语中应使用dür,因为按照蒙文现代语法,在元音和辅音n、l、m、η结尾的词后应使用dür(dur),dür或tür为蒙古语的给在格附加,相当于给、对于、在……里。现代蒙语中dür和tür已不常用,常用的是du(d)和tu(t)形式。

yehe:口语中作ih,意为大的、巨大的、尊贵的、很、非常。

monggol:即mongol,蒙古。

ulus:口语中作uls,意为国家、属地、部落、人民、人们。

un:口语中有变化,蒙古语的属格,该形式用在除n以外的辅音结尾的词后,相当于的。

dalai:意为大海、海洋。

(i)in:解释已见上,但贵由汗印文中的这个字(见B图c,并对比B图d)似乎少了一笔长牙,因为蒙古语属格的三种形式在印文中都已出现,应当不再有其它的形式。

han:即汗,蒙古等北方民族首领的称号,但必须注意,这个词(见B图e和C图f)仅仅是汗,而不是hagan(口语中作haan,其蒙古语原型参见附图D),后一词即汉语中的可汗、合罕或大汗。这里贵由在印文中仅自称为汗,而非大汗(合罕),佩利奥解释说,在大蒙古国时代(1206~1260年),合罕的称号是特别用于对窝阔台的尊称,汉文史料中即称他为合罕皇帝,所以其他蒙古君主仅称为汗,包括成吉思汗的汗也是han而非hagan。元朝建立后,做为蒙古共主的元朝皇帝才被称为hagan——大汗,西方的察合台、金帐、伊儿三汗国的君主仅称为han——汗。

在佩利奥生前,尚未有《释迦院碑记》(1)这一文物的发现,所以佩利奥有如此见解。在《释迦院碑记》的蒙文中,第四任蒙古大汗的名字已写为mönghe-hagan,即蒙哥合罕,这大概是因为蒙哥的大汗之位是从窝阔台的子孙处夺来的,因此对伯父独享合罕之号不再表示尊重,自己也只管取来美其名曰mönghe-hagan了。

——————————

(1)参见本文结尾处。

另外,这个汗字与上两个词组合即为dalai-iin han——海洋的汗,佩利奥曾力主成吉思qingis为突厥语滕格斯tenges(意为海洋,现代蒙语中保留有这个词)的颚音化读法,也就是说成吉思汗意为海洋汗,在发现贵由汗印文中出现海洋的汗一词后,佩利奥更加坚定了自己的主张。由于佩利奥在语言界和历史界的巨大影响力,现在已经有相当多的蒙古学家认同了这一说法,但还没有完全解决成吉思汗一名的争论(1)。

——————————

(1)参见箸者的文章《生生不息,纵横驰骋的蒙古人(之二)》。

u:口语中有变化,蒙古语的属格,该形式用在辅音结尾的词后,相当于的。

zarlig:源于突厥语yarlig,意为圣旨、诏书、敕令、命令、法令、教谕、教导。

il:此为突厥语,意为归服、臣属,后来波斯汗国君主的称号伊儿汗,即此Il-han,该称号表明波斯汗在名义上是臣服于北京的大汗的。现代蒙语中没有il这个词。

bologa:口语作bolgoo,词根为bol-,意为成为、变成、是、当作为、发生、有……。bologa为bol-的形动词未完全过去时,表示还在成为、仍在变成之意。但该词形(见C图g)与印文中的词形(见B图h)不太相符,因此也可能是bol-的形动词的将来时形式bolohu(口语作bolh,其蒙古语原形见附图E),但仍(与B图h)不太相符,只好先存疑。无论如何,结合下文来看,这个词只能是bol-的形动词形式。

irgen: 意为人民、民族、公民。

tür:解释已见上。

hürbesü:词根为hür-,意为到、抵达、达到、遇到、产生、触及、满足,后缀-besü为假定副动词形式,表示如果抵达的话之意,该附加形式在古蒙语中很常见,但在现代蒙语已很少用这个附加,而多采用-bel(-vel)的后缀。

büxiretügei:词根为büxire-,现代蒙语已写为bix(i)re-(见C图i,并对照B图j),意为尊崇、敬仰、钦佩、崇拜、信赖、信服、确信、信仰、归依等。后缀-tügei(印文中实写为tügüi)为对第三人称的希望式,表示希望他们尊崇、敬仰之意。

ayutugai:词根为ayu-,意为恐惧、畏惧、惊慌、害怕等,后缀-tugai解释已见上(这里-tugai为阳性词形,见C图K,而上述的-tügei为阴性词形,见C图i),表示希望他们恐惧、畏惧之意。

综上所述,将汉语译词按印文格式排列为:

长生天 的

力气 里 大 蒙古

国家 的 大海 的

汗 的 圣旨 臣服 还在成为

人民 里 到达的话

希望尊崇 希望敬畏

此印文实际就四句话,按元代汉语习惯翻译为:长生天气力里,大朝海内皇帝诏曰:颁至臣服百姓里,敬之畏之。

可见,此蒙古汗印章更类似于诏旨,与汉地印玺常见的“……之宝”、“……之印”不相同。

在元代常见的圣旨类公文中,在“长生天气力里”的后面,通常还有一句“大福荫护助里”,即蒙文(口语形式)ih suu zaliin iveend ,然后才是皇帝(大汗)诏曰……,大概这里是印章,印文字数受限制,才没有了后句的“大福荫护助里”。

再按现代蒙文口语形式用拉丁字母将印文转写:

mönh tengeriin hüqd,

ih mongol ulsiin dalaigiin hanai zarlig:

il bolgoo irgend hürvül,

bixretügei ayutugai!

用现代汉语翻译为:

凭借长生天的力量,

大蒙古国大海汗的圣旨:

如果颁发到将要臣服的人民那里,

他们应当对旨意表示尊崇和敬畏!

最后,笔者再结合附图,略述几个问题。佩利奥曾提及,蒙古时代的公文凡写至长生天、可汗等词汇里,皆要抬头(即高出其它行),以示尊重,但贵由汗的印文因受印章本身的限制无法抬头,但长生天与汗两词也特写在第一行和第四行的开头,这不是偶然的。但此印文只出现汗一字,而未出现贵由的名字(波斯语信件正文前面的突厥语题头也是如此),这大概是大蒙古国时代的特征,在元朝时候,公文中皆出现大汗的名字或尊号。

佩利奥根据卡尔皮尼出使报告中的记载,推测此印玺为在蒙古汗廷中服务的一名俄罗斯工匠科斯马所雕刻,真相是否如此,无法确证。但仔细观看附图印文,有一些有趣的现象。先看A图和B图,蒙文字母字腹中都没有镂空,仅仅是沿着字腹的周围刻转了一圈,于是留下了当中的一个个“眼珠”(见A图),这是出于某种美观的考虑,还是篆刻者图省事所致,也不得而知。

但是蒙文属于竖体的拼音文字,书写起来长短不一,把这长短各异的18个词汇整合限定在印章面的范围之内,又要做到整体美观,确实要费一翻心思,由此也可见印章篆刻人的高明手艺。

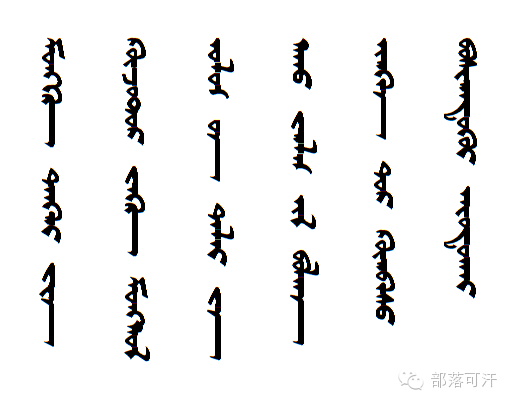

再将A、B图与C图对照,能看到一些蒙文字母的演变,某些词或字母的变化笔者已在前面讲过,这里还可举出三点:1、这是刚从畏兀儿文字母拼写成功的蒙古文字,其书写形式与12~13世纪的畏兀儿文几乎完全一致;2、印文中辅音字母g(阳性)前面的双点没有写出,在现代蒙文中,除了及其特殊的情况,g(阳性)前面的双点是不能漏写的;3、字形变化最大的要数写在词中的d和t(1),其迥异之处,看C图i、k与B图j、l可一目了然,毫无疑问,这两个字母的变化,完全是为了书写起来更方便流畅所致。

——————————

(1)这两个字母在词中写法基本一致,但也有例外,说起来比较麻烦,在此从略。

由于从大蒙古国时留存至今的蒙古文实物资料极其稀少——据笔者所知,仅有三件:一为1220~1225年间移相哥(成吉思汗之侄,即成吉思汗二弟拙赤-合撒儿的幼子)在额尔古纳河西岸(1)所立一尊刻有六行蒙文的石碑(2);二为前文已提及的、1257年斡亦剌部驸马八立托(斡亦剌部首领忽都合-别乞之孙,从血统上讲他也是成吉思汗的外孙)在德勒格尔河北岸(3)所立的蒙汉合壁(蒙文只有简单的三行)石碑(4);第三即本文所述的贵由汗的印文。前两尊石碑因为风雨剥蚀,字迹漫漶不清,释读起来很是困难,学者们虽有研究,但许多地方还各执一词。与之相比,贵由汗的印文倒显得清晰多了。正因为早期蒙语文物留存极少,使我们对一些蒙古语词汇和字母的最初形态还不是很肯定,一方面彰显出贵由汗印文发现的珍贵价值,另一方面希望能有更多早期蒙古语资料的发现。

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论