2014年第1期

萧梅

内容提要:在欧亚草原这个广大的地理区间,如何进一步对草原游牧制度以及草原历史活动中的音乐贮存进行多元格局及其相互关系的研究,是一个需要接续的重要课题。秉持“人类是在相互的关系中而不是孤立地营造他们各自的文化的”观点,重思文明与文化的关系,以图对大草原由东往西不同地域、历史语境中不同族群所共享的“双声”现象及其研究作出再思考。

关键词:文明;文化 “双声”;“呼麦潮尔”;草原音乐;音色中心

一

“蹄声卷起烟尘”[1]

当现实中的歌伴随某种历史感交织在草原,相关“蹄声”的意象盘桓于我已近二十年。1999年,在距内蒙古草原的首次采访三年后,我写了《长调为谁而歌》[2]的随笔。其中“冥冥之中的血缘意识植入心底的”“忧伤的长调”之语,无疑出自我对古老的草原游牧动能之今昔对比。因为在那之前,我曾在维也纳卡伦堡(Kahlenberg)山顶的展望台,顺着奥地利国家音响档案馆馆长许乐(D. Schüller)博士遥指的方向,听到他说:“看,多瑙河的那一边,就是东方。”刹那,匈奴、突厥、蒙古于亚欧草原驰骋的烟尘滚滚而来……

然而,这种“忧伤”如果仅仅是一种思古感怀则未免狭隘。令我沮丧的莫过如面对这块大草原,那记载于欧洲历史文献中的“外多瑙河的蛮邦”,其多种族、多语言、多文化及其漫长的历史动荡给予研究带来的困难。为此,我亦对杜亚雄教授源于裕固族民歌的“中(国)匈(牙利)民歌比较”以及他对北方草原古代种族与现代民歌在音阶、调式及结构上的系列探讨,还有地处新疆的研究群体,由“维吾尔族木卡姆音乐”到国际性木卡姆现象研究的长时段作业心怀敬意。他们的研究成果,一直是我在“中国少数民族音乐专题”教学中的必读文献。只是鉴于语言和历史知识的局限,相关北方草原的研究,于我来说只能一方面坚持田野考察和资料积累,一方面是与学生在其论文写作的研究中互动。[3]相应于后者,我们所秉持的立场更多地与学科在特定时段的关注相关,即以民族志作业中的“地方性知识”深描,走出缺乏时空限定的或以“代表性”覆盖“整体性”、或以“整合性”替代“具体性”的概论式表述。[4]

2013年7月,我参加了在呼和浩特举办的《中国呼麦暨蒙古族多声音乐学术研讨会》,在研讨会上我以“蒙古族‘双声’的认同与想象”为题,分别从“声态”“生态”“心态”讨论了双声声音形态内涵的族群认同、双声的生态分布与族群关系、双声的历史建构及其当代性。其中如何看待“中国呼麦”获得联合国教科文组织颁布的“人类非物质文化遗产代表作”之后引发的国、族争论,已超出了所谓“地方性”的范畴。

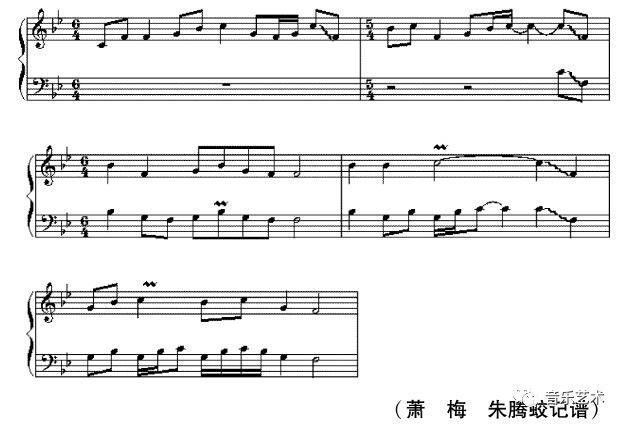

2013年9月,我应邀赴俄罗斯伏尔加河下游的阿斯特拉罕参加一个题为“东方与西方”的国际研讨会以及当地的民间音乐艺术节,会上密集地接触了俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆、乌兹别克、亚美尼亚、哈萨克等国家与不同民族的音乐舞蹈。除了哈萨克冬不拉弹唱、阿塞拜疆木卡姆以及俄罗斯、乌克兰、卡尔梅克等曾经接触过的音乐之外,说乌戈尔语的马里人和说突厥语的鞑靼(Tatar)人的五声性音调,给我留下了深刻的印象。尤其是来自圣彼得堡的鞑靼学者莱利亚·阿美耶娃(NAilya Almeyeva)发表其所调查的喀山伏尔加-卡马河地区摩尔基沃(Molkeevo)与佩斯特里斯基(Pestretsi)两地的歌曲研究时,那浓郁的五声性音调特征可以说令人震惊。因为当笔者听到这首来自佩斯特里斯基地区卡瓦里村的双人演唱歌曲《轮舞》的录音时,直接的感受并非它与中国北方草原诸民族之间的联系,而是其与中国南方少数民族歌曲之间的相似。笔者曾将这首乐曲的录音分别让10位从事中国传统音乐研究的学生和老师听辨,其鲜明的徵调式色彩,旋律进行中la do re/do la sol/ re la sol 三音进行,或上行的re-sol/ la-re的四度结构,下行音调re la sol的五度框架嵌套四度的旋律进行,还有掩盖了多音节语音特点的假声唱法,让听辨者或定位其为中国南方族系的歌唱,或琢磨出西北花儿的滋味。(参见谱例1)

谱例1

重要的是这并非孤例。在由喀山彼得堡出版社出版的上下两卷《鞑靼人的歌》中,177首歌曲,仅有1首非五声性音调,而其中来自佩斯特里斯基地区的50首歌曲的音频中,此类现象多达三十多首。[5]

“鞑靼”一词,可溯及玄宗开元二十年(公元732年)立于今蒙古国呼舒柴达木湖畔的“阙特勤碑”碑文中的突厥文部分,指其为突厥汗国之部落。所谓“三十姓鞑靼人”。尽管鞑靼本身就是一个复杂的民族,其名甚至在历史过程中被赋予不同的种族,仅伏尔加河流域的喀山一带,历史上就有 9世纪的伏尔加突厥人(Volgar-turks)、10世纪的保加尔人、13世纪的蒙古人以及15世纪中叶以后继金帐汗国衰败后新诞生的喀山汗国。可以说现今的鞑靼民族就是由中亚草原上众多的游牧部落长期融合而成。而莱利亚也在发言中谈到这些来自鞑靼共和国的田野录音,反映了鞑靼和同样可溯源至匈奴的楚瓦什人之间边界的模糊性。而在同样共享“五声性音调体系”的喀山两地,其音体系内部也明显呈现出复杂性、多样性和丰富性。它们与中国境内五声性音调体系南北方区域倾向的渊源如何?是否可以作为某种历史过程的线索来追溯?也是在这次的旅行中,我了解到俄罗斯的一句俗语“剥了俄罗斯人的皮,露出蒙古人的骨头”,以及俄罗斯历史上在伊凡和彼得大帝的改革中曾面对的是西方(希腊)化还是鞑靼化的流血争议。这些都确证了这块广袤土地上汇融着东西方文化的血液和养分。

然而,赵维平教授于2013年年末在他主持的首届“东方音乐学科建设与研究”研讨会上针对大陆学界该领域研究所进行的梳理中,指出在相关国别与区域研究的439篇论文中,涉及中亚地区的仅有3篇。这个悬殊的比例,令这本《鞑靼人的歌》再次激荡起了西域史研究中陈寅格所谓“考自古世局之转移”、傅斯年所谓“一步一步西去,到中亚细亚”的话语。虽然拿鞑靼音乐说事儿,只是一个触点,值得思考的是在欧亚草原上这个广大的地理区间,如何进一步对草原游牧制度以及草原历史活动中的音乐贮存进行多元格局及其相互关系的研究,毕竟是一个需要接续的重大课题。因此,在是次会议上我以“流动的东方”为题作了简短的发言。这个流动造就了东方的多元,有多少文明体交互其间,其共、历时关系如何?这些都是以国家这个政治体为边界的研究难以为继的。因此,跨国境、跨地域、跨文化的比较势在必行。从学科而言,这也需要民族音乐学与音乐史学的交织作业。用句时髦的话说,其各自学科都因研究的问题而需要“跨界”。

[1]南子:《游牧时光》,光明日报出版社,2013,第155页。

[2]肖梅:《长调为谁而歌》,载《中国音乐》,1999年第4期。

[3]此相应的成果可见博特乐图的博士论文《胡尔奇:科尔沁地方传统中的说唱艺人及其音乐》(2005年),博士后论文《表演、文本、语境、传承:蒙古族音乐的口传性研究》(2009年),徐欣的博士论文《内蒙古地区“潮儿”的声音民族志》(2012年)等。

[4]此“覆盖”与“替代”的说法,具体可见笔者《谁的声音——以田野工作的视角》,载《音乐艺术》,2009年第1期。

[5]笔者在上海音乐学院本科四年级论文写作课中,指导学生王诗婳同学专门以这本曲集中177首歌曲与《中国民间歌曲集成·新疆卷》中76首Tatar民歌进行了音调形态上的比较分析,写作了学期论文。这一数据来源于她的分析。

未完待续……

作者简介

萧梅(1956~ ),女,上海音乐学院音乐学系民族音乐学教研室主任,上海高校人文社科重点研究基地、上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”常务副主任,教授,音乐人类学、中国传统音乐理论博士研究生导师。

音乐艺术

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论