*本文原载于”民族史“

13至14世紀,蒙古人征服了亞歐大陸上的許多國家與民族,可以說他們的戰馬吃遍了整個亞歐草原的水草。而蒙古征服在世界史上也留下了深遠的影響。自1970年代以來,許多西方歷史學者都在研究與重估蒙古帝國的歷史遺產。例如新西蘭坎特伯裏大學教授J. J. Saunders的《蒙古征服史》(The History of the Mongol Conquests)(1971年出版)與美國威斯康星大學麥迪遜分校教授David Morgan的《蒙古人》(The Mongols)(1986年初版,2007年修訂二版)。

而在這些人當中,美國羅格斯大學教授Thomas T. Allsen對這個課題做出了巨大的貢獻。他的《蒙古帝國的商品與交換:伊斯蘭織品的文化史》(Commodity and Exchange in the Mongol Empire: A Cultural History of Islamic Textiles)(1997年出版)與《蒙古時代的亚欧文化與征服》(Culture and Conquest in Mongol Eurasia)(2001年出版)擴大了我們對當時歐亞文化交流的認識。他的近作《亚欧皇家狩猎史》(The Royal Hunt in Eurasian History)也於2017年九月由社科文獻出版社出版了中譯本。

另外,隨著新考古材料的出土,我們更能瞭解當時东亚和中東之間的科技與物質交流。以該主題所召開的學術會議,在會後也都出版了論文集,例如《成吉思汗的遗产:1256‒1353年間的西亚宮廷艺术與文化》(The Legacy of Genghis Khan: Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256‒1353)(2002年出版)和《超越成吉思汗的遗产》(Beyond the Legacy of Genghis Khan)(2006)。梅天穆(Timothy May)立足於這些先行研究之上,將這些成果綜合消化,加上他個人的研究成果,於2011年推出了讀者眼前這部《世界歷史上的蒙古征服》(The Mongol Conquests in World History)。簡體中文版則由後浪出版公司與民主與建設出版社於2017年十月出版。這本書為我們重新評估蒙古征服在世界史上的影響提供了一個最新的研究成果。

梅天穆現任美國北喬治亞大學歷史、人類學與哲學系教授與系主任。他在威斯康星大學師從前述的David Morgan教授攻讀博士學位,主要研究蒙古帝國的軍事史。本書是他的近作,英文原版於2011年發行。其最新作品為2016年所編著的兩卷本《蒙古帝國歷史百科》(The Mongol Empire: A Historical Encyclopedia),筆者亦參與該書的寫作計畫。在南開大學歷史學院講師馬曉林與北京大學歷史學系博士求芝蓉兩位合作翻譯下,使得本書得以在短時間內跟中文讀者見面,兩位譯者實功不可沒。在近年來出版界引進以杉山正明為代表的日本蒙元史與内亚史成果的風潮中,出版商逆勢引進歐美學界的新近研究,也有助於讀者拓寬視野。

在導言中簡短交代了本書所採用的理論與材料後,作者梅天穆將本書架構分為兩大部分:“作為催化剂的蒙古征服”和“成吉思大交換”。作者認為蒙古征服改變了亞歐的政治版圖,並且為成吉思大交換提供了一個平臺。

第一部分共有三章,分別處理蒙古帝國的形成、解體與後果。由於梅天穆本身是蒙古軍事史的專家,因此他為讀者提供了相當清楚的蒙古征服亚欧史。第三章則是目前筆者所見到對後蒙古時期的亚欧局勢最簡明扼要的綜述。

第二部分則包括了七章,每章各探討關於成吉思大交換的一個主題,包括了貿易、戰爭(與技術)、行政、宗教、病菌(例如鼠疫)、人口與文化。關於貿易,作者討論了中國的纸钞如何影响了中東的货币改革,並且指出由蒙古人建立的首都哈剌和林與新薩萊都是隨著蒙古帝國的興衰而有所起伏,因為蒙古人在安排驛站的路線時也考慮到了商業的需求。關於蒙古戰爭與其現代影響的部分,作者基本上取材自其首部作品《蒙古的战争艺术》(The Mongol Art of War)。

他认為很难證明在13世紀,火药并未应用在中國以外的地區,因為目前尚未发現任何考古证据,而歷史語文學的證據尚不足以支撐此一結論。在探討行政的章節中,他指出蒙古帝國內部的行政透過徵稅達到一致,而大規模的人口普查則有利於徵稅。而蒙古的治理模式也對其後繼者留下了深遠的影響。

在宗教上,蒙古人以宗教寬容著稱,但是直到1260年帝國分裂以前,他們並未改信任何世界性的宗教。梅天穆認為主要的原因在於蒙古人信奉長生天(這也被某些學者稱為騰格裏主義),認為自己有征服世界的天命,而且改信其他宗教則意味放棄自己的認同。即便後來蒙古人的確改宗了佛教與伊斯蘭教,他們所信奉的都是這些宗教當中的综摄(syncretic)宗派(例如藏传佛教和苏非派)。由於這些宗派對外來成分的接受程度較高,因此蒙古人不需担心改宗會牺牲其原有习俗与认同。

而談到移民時,作者認為所謂的蒙古治世(Pax Mongolica)不僅促進了移民,同時也导致亚欧各地出现突厥系国家。在最後一章中,作者討論了一些被後人所低估的亞歐文化交流,例如食物與衣著等等。

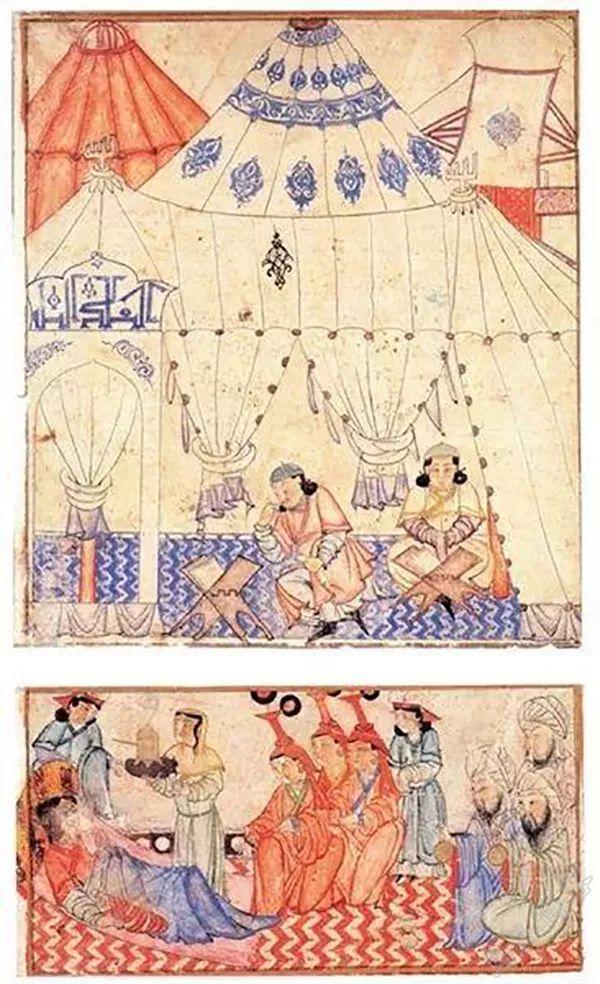

蒙古诸王在学习《古兰经》(拉施特《史集》插图)

本書對於蒙古帝國治下不同民族的角色與作用作了很詳實的研究,不過有关畏兀兒人的重要性也許還有可以發揮的餘地。作者正確指出蒙古人最早入侵的定居政權為西夏,時間為1205年。但西夏並非最早归順蒙古的定居政权,畏兀兒人才是,時間約為1211年。而畏兀兒人對蒙古人所負有的義務與規定,後來也成為其他被納入蒙古的民族與國家所必須遵守的。例如這些歸順蒙古人的民族或國家,其統治者必須親自前往朝見蒙古大汗,而且必須遣送其兒子或近親前往蒙古大汗處作為人質。(东北君:后金时期,满洲人也曾要求蒙古、朝鲜的部落首领、国王将孩子送到后金作为人质)

蒙古帝國有權在其領地徵稅、徵兵以及設置驛站。而畏兀兒人對蒙古的文化影响亦相當重要,例如成吉思汗便採用畏兀兒文字來拼寫蒙文,而畏兀兒人塔塔統阿則被認為是蒙文的創造者。因此在蒙古帝國的行政體系中也常見畏兀兒書記官,而且其中不乏高層官員。例如鎮海(?‒1252)曾任窝阔台汗與貴由汗帳下的大臣,據信他就是畏兀兒人出身。因此我們可以說,蒙古征服也造成了畏兀兒文化在亞歐世界的傳播。

随着时间的过去,书中提到的学界研究现状也需要更新。例如在本书第311页,作者感叹关于蒙古后妃的英文著作仅有杰克‧威泽弗德(Jack Weatherford)的《最后的蒙古女王:成吉思汗之女如何拯救蒙古帝国》(The Secret History of the Mongol Queens: How the Daughters of Genghis Khan Rescued His Empire)。不过在这段期间内,已经有了英国圣安德鲁斯大学中东研究的研究员Bruno de Nicola于2017年1月所出版的《蒙古治下的伊朗妇女:以皇后为例的研究,1206-1335年》(Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335)。我们也期待未来能引进该书的中译版。

在本书第41页谈到蒙古认同的转变与第281页谈到蒙古草原上的移民时,作者都提到了成吉思汗创造了“全体蒙古兀鲁思”(Khamag Monggol Ulus)(如克烈部与乃蛮部)。他认为在成吉思汗兴起以前就存在一个名为“全体蒙古兀鲁思”的政体。因此它可以被视为是后来1206年后蒙古向外扩张后形成之“大蒙古国”(Yeke Monggol Ulus)的原型,但作者梅天穆在此并未注明此说的出处。这里的问题症结在于蒙文的兀鲁思(ulus)一词本身就具有国家、民族和人群的意思。(东北君:满洲语国家gurun,也身兼国家、部落、人三重含义)

筆者自己原先讀到這一段時,認為雖然有些前蘇聯與蒙古學者也有類似主張,但受到著名蒙古史与阿尔泰學家罗依果(Igor de Rachewiltz)所譯的《蒙古秘史》英譯本所影響,覺得這裏譯為“全體蒙古人”可能比較適切,而不是一種成吉思汗以前的蒙古國名或稱謂。本書中譯本譯後記中基本上也採取了類似的立場(參見第372至374頁)。

然而在2012年的美国内陆欧亚学会年会上,笔者有机会当面与作者梅天穆请教此问题。他向笔者表示,此说的出处实为蒙古国立大学社会人类学系教授Munkh-Erdene Lkhamsuren在2005年北海道大学的博士论文《蒙古认同与民族主义:起源、转变与本质(13世纪至1920年代中期)》(Mongolian Identity and Nationalism: Origin, Transformation and Nature (from thirteenth century to mid-1920s)),后来改写为期刊论文《蒙古帝国从何而来?中世纪蒙古人的民族、国家与帝国概念》(Where Did the Mongol Empire Come From? Medieval Mongol Ideas of People, State and Empire),2011年发表于《内亚》(Inner Asia)第13期。

该文分析了13与14世纪的蒙古文材料,包括了《移相哥碑》(又称为《成吉思汗碑》)、《蒙古秘史》以及《华夷译语》等,得出一个结论:在13与14世纪时,得以被称为兀鲁思的一共只有三种范畴:蒙古、已经灭亡的中国朝代(例如商朝、周朝与宋朝)与印度历史与神话中存在的国度(如西天须摩提与摩揭陀)。

而亦儿坚(irgen,意为民)则用来称呼包括蒙古人在内的所有人群。Munkh-Erdene教授因此主张在13至14世纪,兀鲁思是一种国家社群的政府范畴,也因此“全体蒙古兀鲁思”应当是具有政府与国家形式的概念,而非仅是一种对人群的泛称。后来在2013年出版作为《蒙古秘史》英译本补编的第三册中,虽然罗依果引用了一些俄国与蒙古国学者的新作,再度讨论了兀鲁思的问题,但是并未将本文放入讨论,并且维持前述意见。笔者研读完这些讨论后,目前反倒认为梅天穆与Munkh-Erdene两位的看法可能更具说服力。当然有关这个问题的讨论肯定未来还会持续下去,笔者也期待见到新材料与新研究的发表。

梅天穆的书也提醒了我们,在中世纪发生的“成吉思大交换”中,蒙古人实际上扮演了主动角色。在蒙古兴起之前,中东的伊斯兰文明与东亚的儒家文明出于民族自我中心偏见,互相贬低,对于国际性的交流并不感兴趣。若是没有蒙古征服亚欧世界,这两大亚欧文明也许不会被迫进行大型且长期的思想、文化与科技互动。随着世界史与全球史越来越受到重视,本书想必会受到相关教师与学生等读者的欢迎。

本书中译本不仅将原书的黑白图片都改以彩色印刷出版,另外在许多地方都改正了许多英文原版的错误。例如原书将蒙古著名佛教寺院额尔德尼昭的建造者误植为土默特部的俺答汗(或译为阿勒坦汗),本书也改正为喀尔喀部的阿巴泰汗。第290页,作者将京剧(Peking Opera)误以为是受到蒙古人的赞助而兴起的。实际上京剧是一直要到19世纪中期,融合了徽剧和汉剧,并吸收了秦腔、昆曲、梆子等,才在北京形成的戏剧艺术。而中译本也发现了这个问题,并更正为元代的北方杂剧。可以说译者们下了不少苦心。

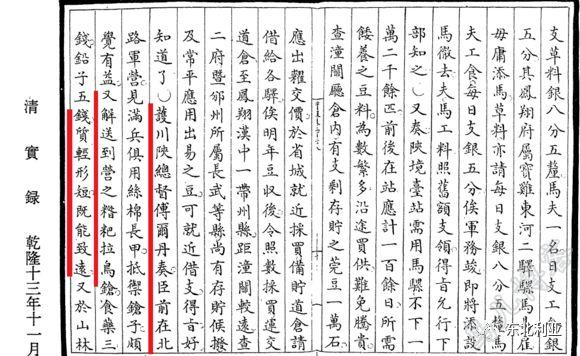

最后仅就本书若干校订未尽之处,做一说明:第9页,美国东亚学者费正清的英文原名应为John K. FAirbank而非Jonathan K. Fairbank;第125页,蒙古国成为世界上第二个共产主义国家的时间误植为1912年,应为1921年,或更为正确的是1924年;第194页,作者论及火药在草原地区的普及时,提到清代康熙皇帝与准噶尔蒙古的噶尔丹交战时,卫拉特使用瑞典路德会士制造的加农炮。此处的瑞典路德会士应为被准噶尔人俘虏的瑞典炮兵雷纳特(Johan Gustaf Renat, 1682–1744)。实际上他要等到1716年才被俘虏。而当时噶尔丹的准噶尔军队所使用的加农炮为土耳其式的赞巴拉克。详细情形参见中国社科院近代史研究所助理研究员张建的博士论文《火器与清朝内陆亚洲边疆之形成》(2012年)。

《清高宗实录》中对赞巴拉克的一处记载

东北君:16世纪以来,奥斯曼帝国的火器流传中亚,直接影响了该地区,并形成了“萨菲”、“莫卧儿”两大火药帝国。在这一历史进程中,卫拉特蒙古(都尔本卫拉特)中的准噶尔(绰罗斯)依靠积聚火器脱颖而出,组织了准噶尔汗国。并在和大清旷日持久的战争中,将以“赞巴拉克”为代表的中亚火器传入清朝,成为18-19世纪清朝的主要轻型火器。

这与普通民众长时间内将“清朝靠着强大的火器把最后的传统游牧骑兵剿杀”的想象完全不同,甚至相反。

乾隆《平定准噶尔回部得胜图》

左侧清军反而仍在广泛使用传统弓箭

综上所述,本书观点新颖,别出心裁,适合作为高校蒙元史与世界史的参考读物。一般大众若对这段历史有兴趣,如能略下工夫亦不难入门。在此也期待出版界能够多引进欧美学界的相关研究,相信能有助于促进目前出版市场上外国蒙元史与内亚史研究的多样性。

- 上一篇: 世界通史性巨著《史集》中的蒙古人(插图)

- 下一篇: 衫山正明:颠覆世界史的蒙古

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论