第389页

-

蒙古往事:俄罗斯女人的蒙古祖父

阿娜塔莎•泽登巴尔(Anastasia Tsedenbal)是蒙古前领导人泽登巴尔唯一的孙女。她出生在莫斯科,父亲是蒙古前领导人泽登巴尔的第二个儿子Zorig,母亲是个医生。她本人毕业于莫斯科国立大学亚非学院,在莫斯科一个旅行社工作,组织亚洲,蒙古,西藏印度,非洲和拉美的旅游。她的父亲大部分时间在莫斯科,有时候在蒙古。他毕业于莫斯科大学生物系,能说要英语,法语(当然还有俄语和蒙古语)泽登巴尔的俄罗斯老婆Filatova在其丈夫主政期间在蒙古主要做妇女和儿童方面的工作。&nb...

2018-08-05 28790 -

蒙古往事:“小斯大林”-乔巴山的早期照片

霍尔洛·乔巴山(蒙古语:ᠬᠣᠷᠯᠤᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ, Чойбалсан,1895年2月8日-1952年1月26日),喀尔喀蒙古车臣汗部人,蒙古人民共和国领导人,蒙古人民革命党创始人之一。1928年成为蒙古人民共和国实际最高领导人。1936年被授予蒙古人民共和国元帅称号,1937年起任起任蒙古人民共和国部长会议主席(即内阁总理)、人民军总司令和国防部长,担任所有职务直至1952年逝世。乔巴山是蒙古人民共和国历史上第一个也是最后一个大...

2018-08-05 32056 -

蒙古往事:苏赫巴特尔家住过的老房子

1893年苏赫巴特尔(Sukhbaatar)曾经和他父母在这个房子中生活。达木丁·苏赫巴特尔(Дамдины Сүхбаатар, 1893-1923),蒙古人民党的重要创始人和领导人,在蒙古独立中发挥关键作用。苏赫巴特尔的出生于库仑(现乌兰巴托的Amgalan旧称买卖城)。他是家中四个孩子中的老三。苏赫巴托尔的父母的原籍是车臣汗部。他父亲打零工、日工。苏赫巴特尔6岁时,全家搬到了俄国领事馆附近。苏赫巴特尔从俄国儿童那里学会了一些俄语。14岁时,苏赫巴特尔获得...

2018-08-05 18525 -

蒙古往事:一百多年前满洲里的蒙古和俄罗斯军人

1903年满洲海拉尔的蒙古和俄罗斯军人,中间牵狗的人是俄罗斯犹太牛贩子加里列维奇。Миша Галилевич с монгольскими и русскими солдатами возле Хайлара. Маньчжурия, 1903 год.俄罗斯商人加里列维奇(Миша Галилевич)是阿什肯纳兹犹太人(Ashkenazi),是20世纪初在中国做边贸的犹太商人 。...

2018-08-05 13125 -

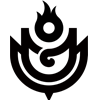

蒙古往事:同俄罗斯的首次现代外交联系

满清帝国摇摇欲坠的时候,俄罗斯和蒙古建立直接关系成为可能,在1911年,特别是1913年俄罗斯和蒙古建立了外交联系。俄罗斯国家档案馆保存着蒙古总理赛音诺颜汗那木囊苏伦(Sayn Nayon Khan Namnansuren)1913年访问俄罗斯的电影和图片资料。1930年编号封存在列宁格勒电影厂(Sovkino苏维埃电影 )的电影资料被起名:蒙古全权使节在俄罗斯逗留。沙俄帝国和蒙古建立关系基于双方重要的政治和经济考虑。1911年中国发生民族主义革命,满清王朝被共和国取代。中国国力因为内乱而衰退,那时候掌握...

2018-08-05 14060 -

美国女摄影家眼中的蒙古众生相(一)

美国《生活》杂志摄影记者莉莎·拉森(1925-1959) 出生于德国。她少年时随家人移民美国后不久就开始为许多杂志做自由摄影记者。她的大批作品发表在时尚杂志《Vogue》,《Glamour》和《生活》杂志上。她在开始的时候主要被派去拍摄娱乐和时尚题材,为好莱坞影星,诸如那个嫁给摩纳哥王室的Grace Kelly,肯尼迪,和肯尼迪的老婆杰奎琳。不久她的摄影题材开始侧重政治内容。拉森特别擅长拍摄人物。她说:“了解你的拍摄主题很重要,他们是单个的人。最理想的是多花时间了解他们,但通常你在压力下工作,并没有这种时间.......

2018-08-05 13568 -

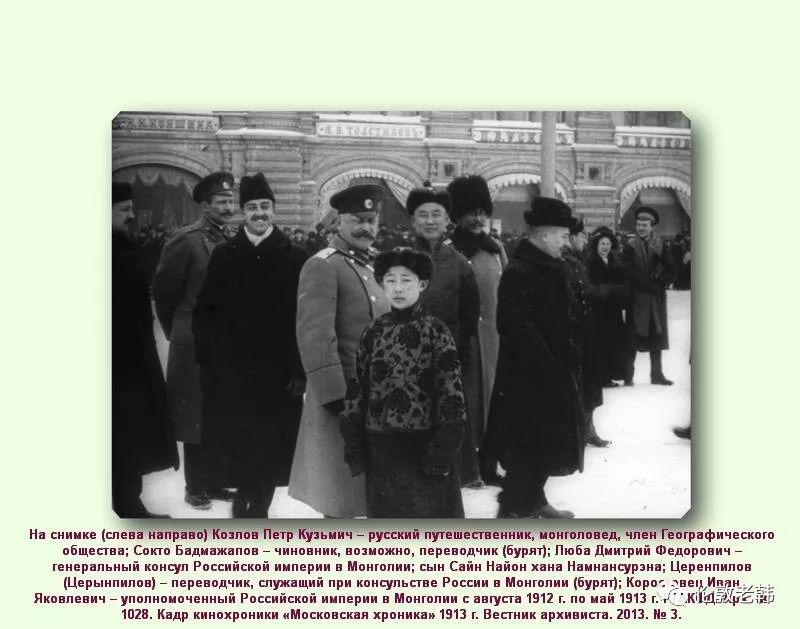

蒙古往事:独立&革命中大哥级人物——马格萨尔扎布

哈丹巴特尔·马格萨尔扎布( Хатанбаатар Магсаржав,1877-1927)马格萨尔扎布是蒙古独立运动的领袖和军事家。1913年率兵南下进锡林郭勒,1914年率兵攻打呼和浩特。Хатанбаатар Сандагдордж Магсаржав.他曾率蒙古骑兵与白俄军队,中国军队作战,屡战屡胜。1921年,北洋军阀徐树铮率兵占领蒙古后把马格萨尔扎布投入监狱。不久后“疯男爵”罗曼·冯·恩琴攻入库仑,把马格萨尔扎布救出。在恩琴的亚洲骑兵师主宰蒙古期间,马格萨尔扎布一度成了蒙古代总理,后转任军务大臣。192...

2018-08-05 21124 -

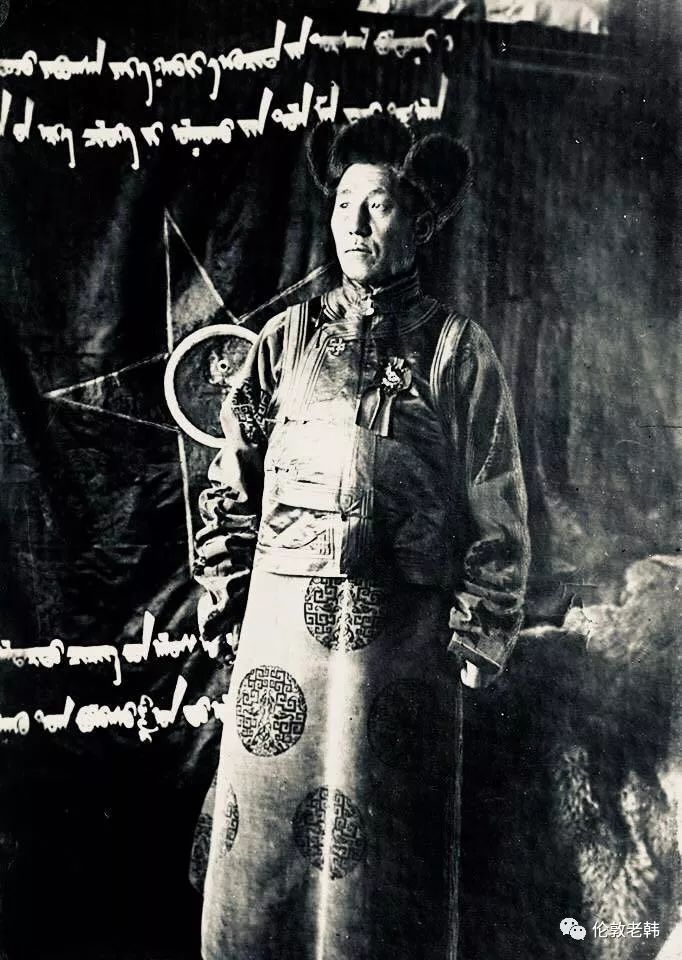

【今日头条】巴拉吉尼玛、张继霞夫妇 解读成吉思汗文化!

第六期内蒙古红马读书会于2017年6月6日晚19:30分在呼和浩特市艺山艺水·艺术空间举行。本期读书会特邀到内蒙古北方民族文化遗产研究会会长、原内蒙古成吉思汗文献博物馆馆长巴拉吉尼玛及夫人张继霞分享他们的经典著作《千年风云第一人》。巴拉吉尼玛,笔名代钦塔拉,1938年生于兴安盟科尔沁右翼中旗。1963年毕业于内蒙古大学,退休前为《内蒙古日报》高级记者,首届自治区新闻界杰出贡献奖获得者,荣获自治区十大藏书家称号,成吉思汗文献研究专家。原内蒙古成吉思汗文献博物馆馆长,现任内蒙古北方民族文化遗产研究会会长、内蒙古大学兼职...

2018-08-05 14844 -

我们可以找到蒙古族自己的装修公司了

怡和佳景装饰是由蒙古族高校毕业生经过多年工作实践成立的集家装、工装为一体的装饰设计企业。把蒙古文化与现代化装饰材料完美结 合体现舒适、美观、环保、蕴含蒙古民族优秀文化的空间是我们追求的目标!让我们的城市化具有民族特色,让优秀的民族文化时刻伴随我们的起居。我们为每个尊重民族文化的人服务!垂询电话:18847185995/0471-2306925 地址:呼和浩特市海拉尔东街熙华大厦在此上传了几张作品,如需更多装饰设计需求请电话联系,18847185995,也望有志之...

2018-08-04 16425 -

简约蒙古风格装修设计案例独家分享

怡和佳景装饰音译之意“大和谐”,是专业从事蒙古族特色装饰设计、施工的企业。公司设计创意源自蒙古族传统装饰文化,结合现代化装饰材料和工艺,提倡环保、简约、时尚的设计风格,引领着蒙古族装饰城市化!公司施工队伍均经验丰富且富有责任心的能工巧匠,拒绝粗糙工艺、材料浪费、循环套价等已是我们的代名词!怡和佳景装饰愿与每一位客户结成朋友、相伴永远!!!联系电话:18847185995联系地址:呼和浩特市新城区...

-

银碗——蒙古族酒具之一

每当亲朋相聚、挚友相见时,质朴好客的蒙古族人就用传统的礼节——斟酒敬客为客人接风洗尘。他们将醇香的马奶酒斟在银碗中,托在长长的哈达上,唱起热情洋溢的敬酒歌,款待远方的宾客,以表达自己的诚挚之情。他们唱道:“清冽的马奶酒,酿在坛子里。芳香浓郁的酒,给亲朋斟上。烈性的马奶酒,装在坛子里。热情洋溢的酒,给大家斟上。斟上最美好的酒,端起来尽情地唱。但愿佛爷苍天,保佑子孙平安无恙……”金银器是蒙古族的传统工艺品,有着悠久的历史,它凝聚了北方游牧民族的智慧和传统文化的精髓。蒙古族人民用独特的民族艺术语言,创造了每一件工艺品。这...

2018-08-04 28328 -

GOLOMT 蒙古壁画,引领民族风装饰新潮流 ...

扫描二维码、添加客服微信购买方式:扫描二维码添加客服微信咨询详情...购买地址:呼市赛罕区师大附中东巷Sodon线下店扫描二维码、添加客服微信购买方式:扫描二维码添加客服微信咨询详情...购买地址:呼市赛罕区师大附中东巷Sodon线下店本文为Sodon版权所有,未经允许不得转载,违者必究。蒙古文化之声——Sodon...

2018-08-04 16963

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号