论文提要

论文由四个部分构成:(一)原始音乐时期的词曲关系;(二)古典歌曲时期的词曲关系;(三)近现代蒙古社会转型时期的词曲关系;(四)近现代科尔沁地区产生长篇叙事民歌,以及由此引发的草根白话运动。论文以构成歌词的词汇数量为中心,划分为原始音乐时期的二言体、三言体歌词结构;古典歌曲时期的四言体歌词结构;近现代蒙古社会转型时期的七言体歌词结构。最后,论文提出科尔沁地区的长篇叙事民歌及其七言体是近现代蒙古族“白话运动”的载体,成为民主主义、爱国主义的时代号角。

关键词:歌词、词汇、格律、二、三言体、四言体、七言体、白话运动。

蒙古族短调民歌和所有歌曲一样,由四方面的基本要素构成:歌词——曲调——演唱——听众。当然,民间草根演唱民歌,“劳者歌其事”,自娱自乐,演唱者和听者往往是统一的。但这并不能改变歌曲的上述四项基本要素。蒙古族的短调音乐形态,不仅包括民歌,还有呼麦、英雄史诗、好来宝、胡仁·乌力格尔(说书),以及萨满教歌舞、诵经调等。但从其数量和流传情况来看,民歌无疑占据主导地位。从普遍意义上说,无论歌曲的体裁如何,篇幅大小,其歌词均有自身结构。所谓歌词结构,包含两方面的关系:即横向关系和竖向关系。横向关系指的是歌词的章法结构。竖向关系则指的是歌词的句法(修辞)结构。蒙古族歌曲的歌词章法结构,大致有以下六种:

牧歌体:上下两句构成一段歌词。踏歌体:多为三句构成一段歌词。短歌体:四句构成一段歌词。宣叙体:五句、六句、八句构成一段歌词。祝词体:由多个句子连缀成章,多少长短不一。史诗体:句子数目不固定,段落划分不明显。

民歌歌词的基本单位是句子,句子是由几个单词构成的?这便是所谓句法问题。蒙古族民歌的句法,大体可划分为以下六种结构形态:

二言体、三言体结构:属于原始音乐范畴,史诗和萨满教祭祀歌曲中尚有遗存。四言体结构:短调民歌、长调民歌、英雄史诗、萨满教歌舞中普遍存在。长期占据歌词结构的主导地位,形成蒙古族音乐思维的基本模式。五言体、六言体和七言体结构:近现代所产生的歌词结构,集中分布在叙事民歌领域内。除此之外,还有九言体、十一言体结构,但比较罕见。长短句结构:章法和句法不固定,灵活多变,参差不齐。“胡仁·乌力格尔”(说书)、史诗、好来宝、祝词中较为多见。总的规律是:社会发展水平越是低下,先民的精神生活和物质生活越是简单贫乏,歌词的竖向结构就越显得单纯简陋,句子的字数就越少,反之亦然。

歌词的格律方面,蒙古语不同于汉语,诗词格律讲究音步和轻重。类似西洋诗歌,区分“抑扬格”和“扬抑格”。蒙古语言存在所谓“元音谐律”,重音在前,故诗词中多运用“扬抑格”,很少使用“抑扬格”。本文所讨论的是歌词问题,为了准确表达句法结构,翻译时采取直译的办法。因此,所引用谱例的歌词,与以往发表过的同一资料有所差别,但基本含义是相同的。另外,蒙文是拼音文字,词根通过变格产生不同含义,代表变格的字母并无独立含义,而是附属于词根。因此,字面上是五个或六个字母,但仍然属于四言体,特此说明,不一一赘述。

从笔者自己以往的研究情况来看,比较注重民歌歌词的横向结构关系。反之,对于歌词的竖向句法修辞关系,则注意得不够。其实,从音乐思维的角度来看,歌词的竖向句法修辞关系,同样是非常重要的。亡羊补牢,犹为未晚,笔者撰写这篇论文,就是试图弥补这方面的不足。

一、原始音乐时期的词曲关系

音乐史告诉我们,短调民歌是历史的产物,本身有一个产生、萌芽、发展和繁荣的过程。从现有资料来看,短调歌曲的词曲关系,大体上经历了三个发展阶段:原始音乐阶段——古典音乐阶段——近现代音乐转型阶段。漫长的历史长河中,经历了由低到高、由简到繁、由粗到细、臻于成熟的过程。

(一)二言体歌词结构

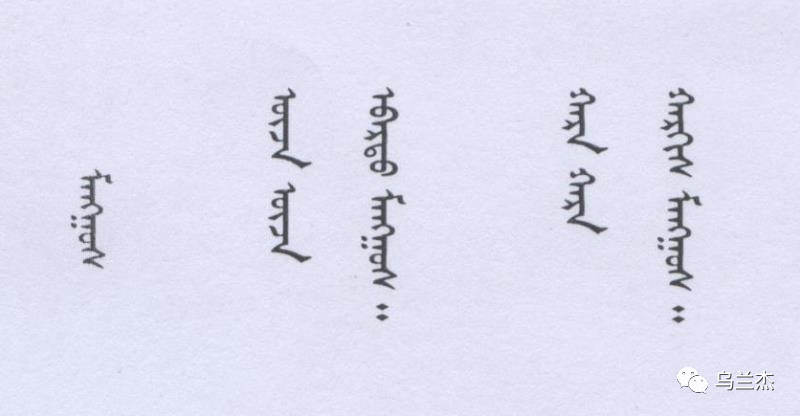

原始音乐时期的歌曲,其特点是词曲简短,风格古拙而质朴,充满着野性狂烈之美。从歌词结构来看,远古时期原始音乐阶段的短调,最为原初的歌词结构便是二言体。换言之,其歌曲的歌词是由两个词汇构成的。这样的歌曲形式,大都散见于萨满教神曲或英雄史诗唱段之中。例如:科尔沁地区史诗唱段《蟒古思》,就是典型的二言体歌词结构。这一史诗唱段的歌词,每段是由两个词汇构成的:

uje uje,

ebertu mangus..

hara hara,

harhis mangus.

歌词大意:

看看,恶魔!

瞧瞧,角魔!

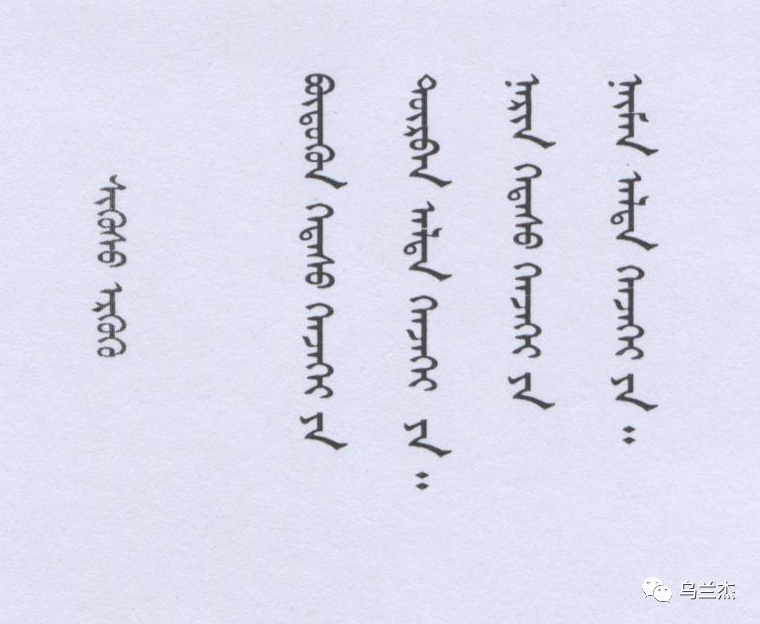

谱例1

蟒 古 思

赛音巴雅尔 唱

乌兰杰 记

第一段歌词结构:看(动词),恶(形容词),魔(名词)。第二段歌词结构:瞧(动词)、带角的(形容词),魔(名词)。歌词极其简短,动词“看”和“瞧”都是叠置重复的,几乎达到不能再简短的地步。内容决定形式,蒙古先民单调的生活内容、简单的思维方式,单纯的思想情感,乃是二言体歌词产生的根本原因。原始音乐时期的歌曲,与我们今天的歌曲不同,并不是诗人先写出歌词再由作曲家谱写成歌曲,而是歌词和曲调是同时产生的。《蟒古思》唱段的曲调,其结构为两小节,由“角——商——羽”三个音构成的。羽为主音,角为属音,商下属音,共同构成了一支最原始的曲调,音乐理论家将此类曲调称之为“三音列”。原始音乐歌词中的二言体结构,民间俗语中仍留有痕迹。例如,王·布古拉,岗·舒古拉。(wang gogora gang shogura)这是清末出现的一句谚语,汉语直译为:王——衰,崖——摧。即王权衰落,山崖崩摧之意。显然,这样的语言结构,与《蟒古思》的二言体歌词结构是一样的。

“语言是思想的直接现实”(马克思语),人类思维(语言)的发展进步,同世间任何事物一样,是有共同规律的。汉族和蒙古族一样,远古时期的原始歌谣,似乎同样经历了二言体阶段。例如,远古时期的狩猎歌曲:“断竹,续竹,飞土,逐肉”(《吴越春秋·弹歌》),其歌词结构和《蟒古思》一样,是典型的二言体结构。至于涂山氏之女等候大禹时所唱“候人兮猗!”(《吕氏春秋·音初篇》)一歌,其歌词表面上是四言体,其实是二言体结构。因为,“兮猗”二字是感叹词,并无具体含义。

(二)三言体歌词结构

二言体和三言体歌词,是蒙古族原始歌曲歌词的基本形式。从发展的角度看,蒙古族原始歌曲的歌词,从二言体过渡到三言体,无疑是一个不小的进步。科尔沁英雄史诗中,有一个唱段叫做《赶路》,描写“蟒古思”(恶魔)翻山越岭,匆忙赶路,准备袭击敌对部落的情景。其歌词云:

①

①

①乌兰杰:《蒙古族萨满教音乐研究》,第47页,远方出版社,呼和浩特,2010年。

Arban agulAin chagana eche

Alhuju irele mangus

Hoyar agulain chgana eche

Haraiju irele mangus

歌词大意:

隔十山,

魔走来!

隔两山,

魔跳来!

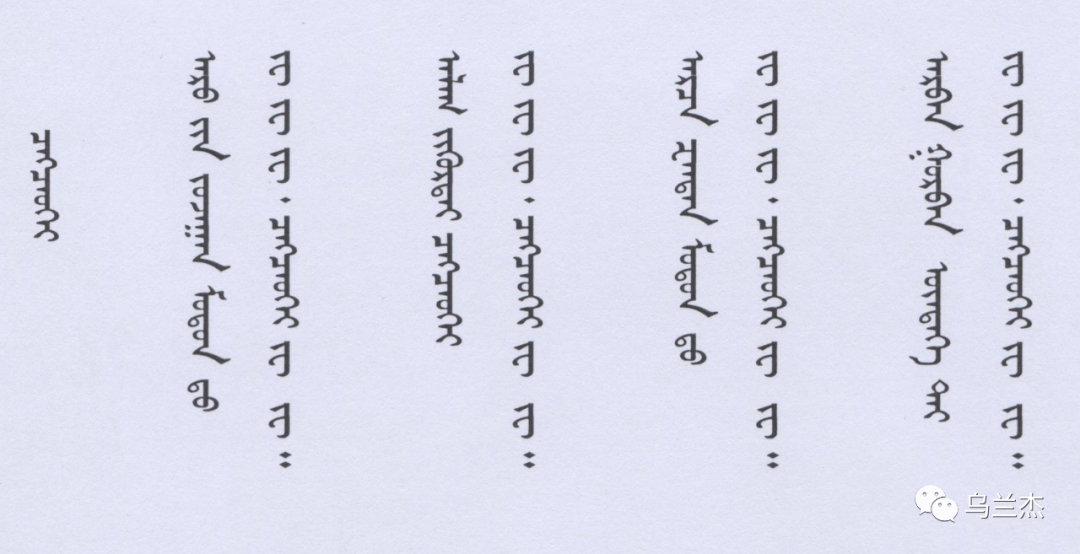

谱例2

赶 路

赛音巴雅尔 唱

乌兰杰 记

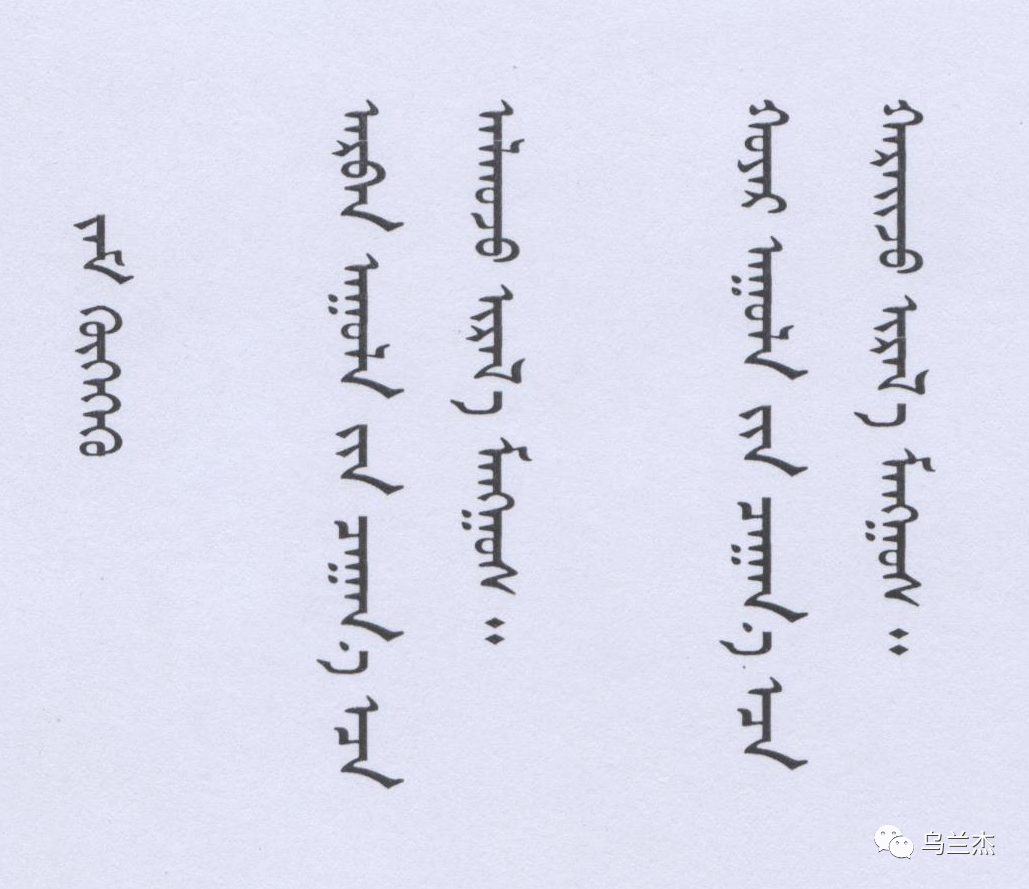

《赶路》的歌词结构采取叠唱手法,两段歌词的格式完全相同,不同韵步上重复相同的内容。有意思的是,蒙古族某些古老的儿歌中,竟然也存在着三言体歌词结构。例如,科尔沁地区广泛流行着一首儿歌,歌名叫做《太阳,太阳》,也是典型的例子。

①

①

①参见乌兰杰编:《扎赉特民歌》,第290页,民族出版社,北京,2006年。

Nara nara nagasi ben

Naran seguder chagasi ben

Suni suni togori

Su tai hogola ide

Gajar gajar togori

Gaha in tologai ide

歌词大意:

日日近,

影影远!

夜夜游,

尝奶食!

处处走,

吃猪头!

谱例3

太阳,太阳

科尔沁童谣

乌兰杰记录

笔者在小时候唱过《太阳,太阳》这支儿歌,觉得十分有趣。上世纪20年代,日本蒙古学家鸟居君子,在其《从土俗学的角度看蒙古》一书中,记录了这支儿歌,歌词与笔者儿时所唱的大体相同。有意思的是,新疆地区的蒙古人中,同样流行着《太阳,太阳》的变体。由此可知,《太阳,太阳》是一首十分古老的歌曲,源远流长,超出了地域性的儿歌范畴。笔者认为,《太阳,太阳》

并不是一般的儿歌,而是远古时期的萨满教祭祀歌曲,每当祭祀太阳神时,部落成员便集体演唱此歌。所谓“尝奶食”和“吃猪头”(野猪),不过是蒙古先民供奉太阳神的祭品而已。我们仔细揣摩《太阳,太阳》的歌词,不禁令人想起契丹人的那首《焚骨辞》:

冬日食,向阳食。

若我射猎时,使我多得猪鹿。

《焚骨辞》的歌词结构,因两段歌词的字数不一样,又缺少曲调,故很难做出结论。但从第一段歌词“冬日食,向阳食”的情况来看,很有可能是“三言体”结构。至于第二段歌词字数增多,成为长短句,恐怕是汉语翻译所造成的。如果翻译者精通音律的话,完全可以译成“三言体”:诸如“我射猎,获猪鹿。”虽有些损失,但基本意思并没有多大改变。

远古时代的祭祀歌曲流传到近现代,演变成为儿歌,是值得重视的音乐现象。随着社会的发展,音乐的进步,审美意识的提高,某些远古时代的祭祀歌曲,因其过于原始简陋,已经不能适应人们的审美需求了。于是,萨满巫师们创造出新的祭祀歌曲,取代业已过时的祭祀歌曲。然而,被淘汰的祭祀歌曲并没有退出历史舞台,而是以儿歌的形式继续流传。由此可知,远古先民的音乐审美意识,大约与近现代的儿童水准相当。匈牙利作曲家柯达伊指出:“不断反复两小节或短小的动机,这是所有原始民族音乐中一种特有的形式,甚至在向前发展了的民族的那些仍具有生命力的古老传统中,也存在着这种形式,同样在格里戈利众赞歌里也保留着。儿童们在他们的歌曲中正如在他们的整个发展中一样,重新经历着人类的原始时期;所以他们用动机反复这一原始的形式开始他们的音乐生活。”①蒙古族也有类似情况,有些原始萨满教祭祀歌曲、史诗曲调,遂演变成儿歌,在儿童中广泛流传。确实,蒙古人舍不得丢弃祖先留下的任何一份音乐遗产,千方百计地保留下来。好比大人的衣服变小了,舍不得扔掉,将其改造为童装,让孩子们穿在身上,显得也很漂亮!

①柯达伊:《论匈牙利民间音乐》,第90页,廖乃雄、兴万生译,人民音乐出版社,北京,1985年。

(三)二言体、三言体歌词的延伸发展

二言体、三言体原始歌曲中,词汇——格律——曲调;语言节奏——轻重(格律)节奏——音乐节奏,三者的关系是比较简单的。且以《蟒古思》为例:歌词为二言体,叠唱构成上下两句,每句两小节,曲调为三音列。可以说,这是音乐史上最短的歌曲之一。《蟒古思》的显著特点,便是词汇、格律、曲调与节奏完全同步,没有任何发展变化,具有原始简陋的特点。然而,曲调和节奏毕竟是独立的音乐表现手段,而不是歌词的简单复制和翻版。对于远古先民而言,此类二言体两小节的歌曲,不可能永远满足其音乐审美需求。于是,二言体歌曲出现了复杂形态。歌词和曲调不再同步保持一致,而是加以延伸发展,变成词短曲长的特殊形态。这样一来,歌词必然出现空缺。于是,先民们采取增加衬词的办法,补足了二言体或三言体歌词的亏空。例如,科尔沁萨满教神曲中,有一首《献牲》,就是二言体歌词的复杂化形态。

实词 衬词

budugun gedesu henjehehei ya,

Durben alda henjehehei ya.

Narin gedesu henjehehei ya,

Naiman alda henjehehei ya.

歌词大意:

粗肠 哼捷嘿呀!

四庹 哼捷嘿呀!

细肠 哼捷嘿呀!

八庹 哼捷嘿呀!

通过衬词“哼捷嘿呀”,《献牲》的结构变为四小节,整整扩大了一倍。轻重格律方面,实词和衬词加在一起,变成四个“扬抑格”,达到了新的平衡。

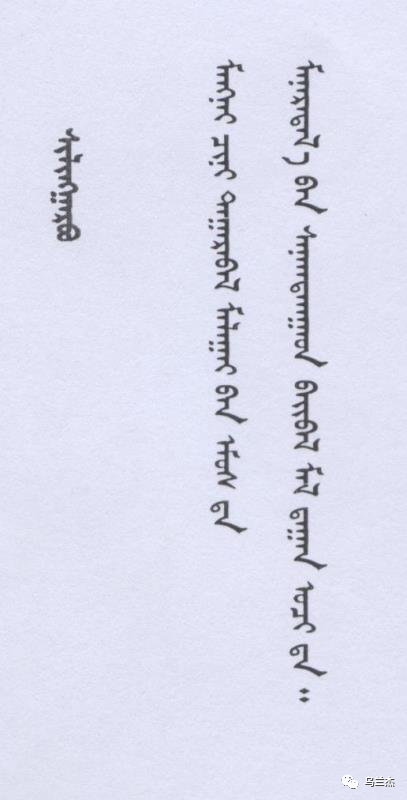

谱例4

献 牲①

双福子 唱

乌兰杰 记

①乌兰杰:《蒙古族萨满教音乐研究》,第48页,远方出版社,呼和浩特,2010年。

三言体的萨满教神曲歌词中,同样存在着延伸发展的复杂形态。例如,《金丝雀》是一首萨满教神曲,内容是呼唤图腾金丝雀,歌词是典型的三言体结构。该曲共5小节,上句2小节,为三言体歌词,下句为3小节,全部都是衬词,长度居然超过了第一句。第二句的最后一小节“哳哳”,则是模仿鸟叫的声音,清楚地表明了萨满教图腾歌曲的特点。

实词 衬词

Aru in jujagan modon du zhe zhe zhe chegchuhei zhe zhe,

Alag jigurtai chegchuhei zhe zhe zhe chegchuhei zhe zhe.

Archa zandan modon du zhe zhe zhe chegchuhei zhe zhe,

Arban gurban uedege tai zhe zhe zhe chegchuhei zhe zhe.

歌词大意:

北方茂密的深林里,哳哳哳,金丝雀,哳哳!

花翅膀的金丝雀,哳哳哳,金丝雀,哳哳!

一棵粗大的柏树上,哳哳哳,金丝雀,哳哳!

产下十三颗鸟蛋。 哳哳哳,金丝雀,哳哳!

谱例5

金丝雀①

宝音贺喜格 唱

福宝琳 记

①乌兰杰:《蒙古族萨满教音乐研究》,第51页,远方出版社,呼和浩特,2010年。

二、古典歌曲时期的词曲关系

所谓古典歌曲时期,是我杜撰出来的提法,指蒙古族歌曲达到成熟的特定时期而言。所谓成熟时期,大体包括以下几个方面:词曲结构基本定型、音乐风格基本确立、各类歌种基本完备。蒙古族歌曲的歌词,经过二言体、三言体阶段,进入四言体阶段后,已经基本定型,跨入相对稳定的发展阶段,便是所谓“古典歌曲”时期。从音乐史上看,蒙古汗国——元朝——北元,直到清朝中后期,都属于古典歌曲时期。从时间上来说,该阶段延续了600多年。

变异是绝对的,稳定是相对的。从其变异流动情况来看,歌曲及其歌词结构,或快或慢,处在不停的变化当中。但歌曲构成的各类要素,其变化情况又不尽相同。一般地说,歌曲题材内容往往容易做到与时俱进,从而变动得最快。音乐风格次之,每个时代均有独特的音乐风格,与歌词内容不同,其特点是相对稳定,短则几十年,长则数百年,延续时间较长。音乐体裁和歌词结构又次之,某种音乐形式一旦形成,达到成熟的地步,便会显示出超常的稳定性,往往延续数千年时间。

(一)四言体歌词结构

从逻辑上说,三言体歌词的进一步发展,必然导致四言体的出现,情况恰恰也是如此。大量资料表明,无论萨满教神曲、英雄史诗,还是长调民歌和短调民歌中,均存在着四言体歌词。四言体歌词涵盖面广,流传时间长,艺术上已趋于高度成熟,成为蒙古族古典歌曲时期基本的歌词结构形式。例如,长调民歌的歌词,每句均由四个单词所构成,即所谓四言体结构。但也有变体形式:即第一句为四言体,第二句则是三言体,形成“四——三”混合结构形式。

科尔沁萨满教神曲中,不乏“四——四”结构形式。有一首《迎祖先神》,歌词的横向关系便是典型的“四——四”结构。

Altai hangai in aru degree

Argali horgali in sigusutai baina

Abu degedu in situgen yum da

Arasun huyagtu gi urina jalana

歌词大意:

巍巍阿尔泰山,

高山之阴唔嘿呀!

羚羊幼羔嗬,

贡上祭品唔嘿呀!

谱例6

迎 祖 先 神①

甘珠尔扎布 唱

乌兰杰 记

①乌兰杰:《蒙古族萨满教音乐研究》,第15页,远方出版社,呼和浩特,2010年。

1240年成书的《蒙古秘史》中,记载了不少13世纪初的民歌、英雄史诗和萨满教神曲的歌词。从歌词的竖向关系来看,四言体歌词结构已经存在。例如,《星天旋转》是一首史诗片段,“长短句”结构,将四言体、三言体与二言体结构结合运用,自由奔放,铿锵有力,确实带有“星天旋转” 的时代风格。其词云:

Odotu--tegri--orqihu--bulege,(四)

Olan--ulus--bolhu--bulege.(四)

Oron dor yen--ulu--oron,(三)

Oljalaldon--bulege.(二)

歌词大意:

星天旋转,

大地倾翻。

无暇安寝,

掠夺征战!②

②额尔登泰、乌云达赉:《蒙古秘史》校勘本,第739节。内蒙古人民出版社,呼和浩特,1980年。

四言体歌词在汉族歌曲中同样存在,且历史十分悠久。两千多年前的《诗经》,便是典型的四言体。说明蒙古族和汉族在音乐思维方面存在着共同性。蒙古族古典歌曲时期还有赞祝词体裁,歌词为长短句结构;英雄史诗体裁,歌词为自由体结构。因篇幅关系,不在这里一一论述。

三、近现代蒙古社会转型期的词曲关系

蒙古族古典歌曲的四言体歌词结构,为何能够维持600多年而没有发生根本变化呢?反过来说,600多年时间之内,蒙古族音乐除了四言体、长短体、自由体之外,为何没有产生新的歌词结构呢?

社会存在决定社会意识,经济基础决定上层建筑。歌曲及其歌曲结构,属于意识形态范畴,即所谓上层建筑。因此,歌曲及其歌词发展的特殊现象,应该从经济基础方面去寻求答案。

(一)科尔沁蒙古部落:从三个没有根本变化,走向三个根本变化

内蒙古地区的诸多蒙古部落中,科尔沁蒙古部落是近现代蒙古社会转型的先行者。其转型包括经济制度、政治制度、生活方式、思想观念、文化艺术等诸多方面,就其深度和广度而言,蒙古族历史上所未曾有过的。1840年鸦片战争爆发,标志着中国历史进入了现代阶段;1919年“五四运动”爆发,标志着中国历史跨入了近代阶段。纵观蒙古族历史发展进程,上述分期符合我国蒙古族近现代历史的总体进程,但同时又呈现出自身的某些特点。

科尔沁草原的游牧封建制社会,同其他蒙古地区一样,其发展十分缓慢,具有超稳定性特性。其一,草原社会家族游牧的“阿寅勒”生产方式,世代沿袭,历经数百年而没有根本变化;其二,成吉思汗“黄金家族”为核心的王公统治体制,历经元明清三代而没有根本变化;其三,自从藏传佛教传入蒙古地区以来,蒙古人的宗教信仰得以确立,同样也是几百年内没有根本变化。与此相关,由于经济基础和上层建筑没有根本变化,导致蒙古族民歌歌词中的四言体结构长期占据主导地位,同样历经数百年而没有发生根本变化。

自从进入19世纪中叶,尤其是鸦片战争以后,随着外国列强的侵略,中国沦为半殖民地、半封建社会,蒙古社会的超稳定性结构也随之被彻底打破。从此,草原社会发生剧烈动荡,阶级矛盾和民族矛盾空前激烈,科尔沁蒙古部落终于进入了社会转型时期。

1902年(光绪二十八年),清朝政府在蒙古地区推行所谓“移民实边”政策,大量放垦蒙古草原。“庚子之乱”后,清朝政府向外国列强割地赔款,中原地区产生大量流民,社会不稳定因素空前加剧。清朝政府的如意算盘是,通过开垦蒙古草原,即可安置破产农民,又能增加税收,充实国库亏空,以此摆脱所面临的社会危机。于是,蒙古族牧民失去草原牧场,被迫脱离传统的游牧生产方式,改事农业生产,从牧民转化为农民。至此,蒙古人世代沿袭的“阿寅勒”家族游牧生产方式,终于被彻底打破。这一空前的大变革,触动了蒙古人的根本利益。为了保护草原,保卫家园,各地蒙古族牧民曾多次举行武装起义,均遭到清朝和军阀的残酷镇压而归于失败。

1911年10月,辛亥革命爆发,导致清朝灭亡。这一“石破天惊”的历史事件,对蒙古族封建势力造成了强烈冲击。延至“九一八事变”,日本帝国主义占领东三省和内蒙古东部地区,组建傀儡政权伪满洲国。为了加强殖民统治,日本人在蒙古地区推行所谓“土地奉上”政策,悍然取消了王公世袭制度。至此,成吉思汗“黄金家族”为核心的蒙古族封建王公统治体制,最终在日伪统治区走向终结。

意识形态方面,随着中国人民反帝爱国斗争的蓬勃开展,民主主义、爱国主义思潮风起云涌,

其影响波及到内蒙古地区。因受到新时代、新思潮的冲击,藏传佛教以及封建专制主义思想观念趋于衰微。通过长期斗争,蒙古族人民认清了僧俗封建实力的腐朽本质,思想开始觉醒。于是,科尔沁蒙古人编唱大量叙事民歌,揭露和鞭挞王公贵族、少数上层喇嘛的丑恶行为。至此,上述所谓三个没有根本变化,转而形成三个根本变化。

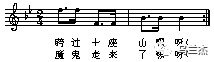

(二)音乐转型时期的歌词结构

蒙古族民歌词中的不同歌词结构,其实是在特定题材的推动下产生的。长调民歌长于抒情赞美,四言体歌词主之;赞祝词长于日常民俗活动中应用,自由体歌词主之;英雄史诗长于叙述铺陈,长短句歌词主之。然而,近现代进入社会转型期以来,草原、生活动荡不宁,政治局面云诡波谲,使得蒙古人早已失去了往日赞美抒情的语境。相反,他们迫切需要的是呐喊抗议、揭露黑暗、鞭笞邪恶、伸张正义和奋起斗争。然而,民歌原有的歌曲形式和四言体歌词结构,已经不能适应新时代的需要了。怎么办?科尔沁蒙古人面临着一项严峻的历史课题。

内容决定形式,生活本身已经发生了改变,反映生活的歌曲及其歌词结构岂有不变之理?于是,内蒙古东部地区的喀喇沁部落蒙古人和科尔沁部落蒙古人,率先发挥其艺术创造力,大胆突破四言体歌词的局限性,创造出五言体、六言体、七言体歌词结构。延至20世纪初,科尔沁蒙古人的歌词结构,呈现出某些新的特征:即由长而短,由下而上,由东而西的历史趋势。所谓由长而短,长调民歌逐渐退出社会音乐生活,由短调民歌和说唱音乐取而代之。所谓由下而上,四言体歌词逐渐淡出底层民众的音乐生活,更多的保留在上流社会的仪式活动之中。所谓由东而西,东部科尔沁地区的蒙古族民歌,随着长调的式微,四言体歌词已经走向衰落。反之,内蒙古西部地区,四言体歌词和长调民歌紧密结合在一起,依旧占据着社会音乐生活的主流地位。

前面说过,所谓歌曲节奏,包括三个方面:语言节奏——轻重节奏——音乐节奏。三者相互依存,相辅相成,但又有所区别,为对立统一的关系。所谓言体,指的是句子内部的词汇数目,诸如四言体、五言体之类。所谓格律,指的是词汇发音的轻重关系,诸如“抑扬格”、“扬抑格”之类。所谓音乐节奏,指的是歌词、格律最终在周期性律动的音乐节奏中得到完美统一。然而,歌词转化为歌曲的过程中,有时言体、格律与音乐节奏之间会产生矛盾。于是,歌者或作者按照音乐节奏的要求,往往对语言节奏、轻重节奏进行调整,或分解或归并,使之符合音乐节奏的整体规律。有时一个乐句的音乐节奏较长,五言体歌词略显不足,便通过增加衬词的办法,加以补足空缺。或者分解句子中的某一词汇,使词根和变格后缀分离,变成两个“扬抑格”,达到平衡音乐节奏的效果。例如,“乌云珊丹”一词是女人的名字,由乌云、珊丹两个词汇构成,通常是不允许分割的。但在情歌《乌云珊丹》中,为了符合音乐节奏,将其分解为“乌尤衮”——“珊丹”两个词汇,以此解决节奏、格律和词汇之间的矛盾。由此可知,语言节奏——轻重格律——音乐节奏三者的关系中,音乐节奏最为重要,始终处于矛盾的主要方面。

1. 五言体歌词结构

相关资料表明,科尔沁民歌中存在着五言体歌词结构。《杏梅姑娘》是一首情歌,内容表现一个小喇嘛爱上了年轻美貌的杏梅姑娘,闹出许多笑话。此歌前半段四句歌词,每句都是由五个词汇组成的,即是所谓五言体结构。

Gungchu debel tai xinmei angga mini da

Gung un hatun eche toora ni yagu yum da

Guusan tug nom eyen oegsiju saguhu seregga mama

Gulereged gulereged manaran bolbau da. (藏文经书)

Jiandag hordo jienamla jhangsab sebnie marjhabojie,(回归蒙语)

Hu hu hui , Xingmi angga mini namjie raxishog.

歌词大意:

杏梅姑娘身穿宫绸衣裳,

她比公爷福晋更漂亮。

念经诵佛的色仍嘎喇嘛,

两眼发呆几乎发了狂。

建德浩道皆南拉,

章硕色涅玛扎结,

嗬嗬咿,杏梅姑娘哟,

怎能把你忘!①

①乌兰杰编:《科尔沁长调民歌》,第401页,内蒙古人民出版社,呼和浩特,2005年。

谱例7

杏梅姑娘

查干巴拉 唱

乌 兰 杰 记

科尔沁民歌《锡林嘎日布》,是一首爱情歌曲,每句歌词是由五个单词组成的,也是五言体结构。五言体歌词结构在蒙古民歌中比较少见,带有过渡性和附属性,即不能构成完整而独立的歌词结构,往往依附于其他歌词结构,成为七言体歌词的依附形态。

Mangnai chini dagarbal malagai ben emus da

Manaratala ben sanagdagad baibal mal dagan ochi da

歌词大意:

额头发凉把帽子戴上,

想得发慌你就去牧场。①

①乌兰杰编:《扎赉特民歌》, 第243页,民族出版社,北京,2006年。

谱例8

锡林嘎日布

洁吉嘎 唱

乌兰杰 记

2. 六言体歌词结构

蒙古族科尔沁短调民歌《博如莱昂嘎》,是一首婚礼歌曲,其歌词就是六言体结构。但同五言体歌词结构一样,六言体歌词结构也较为罕见,即便偶尔出现,也是带有依附性和过渡性。

Durugeleju talbigsan mori tai adalihan nomohan ni chini yagahiya

Durugeleju talbigsan mori tai adalihan nomohan ni chini yagahiya

Tujiyen orohu borugan tai adalihan nilbusu gi chini yagahiya

歌词大意:

戴上羁绊的骏马一般驯良,

雨水般流下泪水浸透衣裳。②

②同上,第156页。

谱例9

博茹莱昂嘎

洁吉嘎 唱

乌兰杰 记

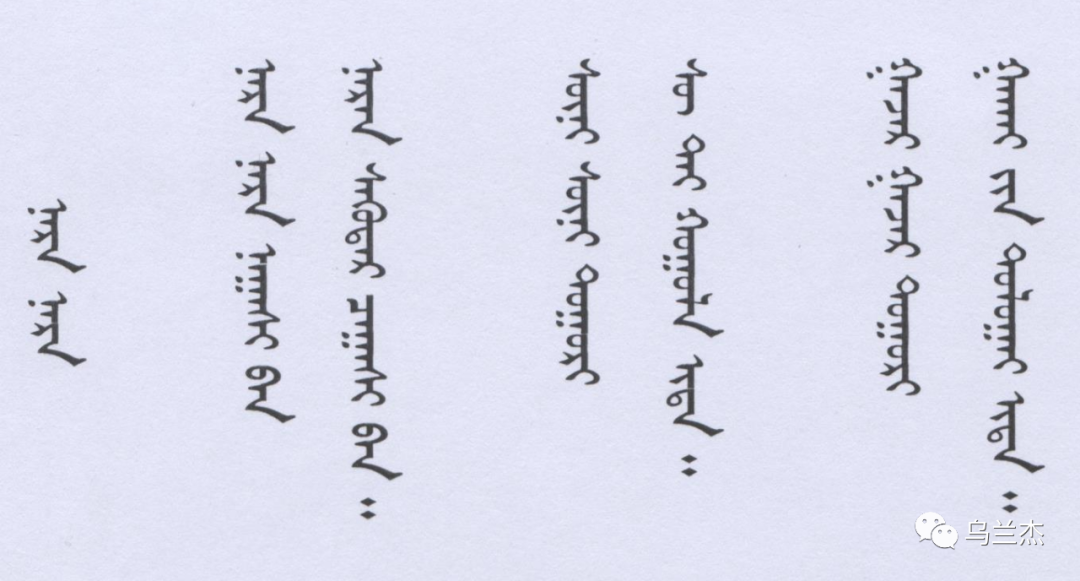

3. 七言体歌词结构

19世纪中后期,随着叙事民歌的大量产生,七言体歌词应运而生,迅猛发展,并且逐渐占据了歌词结构的主导地位。从此,内蒙古科尔沁地区的蒙古人,率先完成了传统音乐的华丽转型。具体地说,从长调民歌为主转变为以短调民歌为主,从赞美抒情为主,转变为叙述言事为主,从四言体歌词为主,转变为以七言体歌词为主。七言体歌词比起四言体来,具有明显的优势,容量变大,每句增加三个词汇,几乎扩展了一倍,可以表达更多的内容。修辞方面有了更多变化的余地,可大大加强歌词的艺术性。尤其是进入现代以来,七言体民歌更是井喷式出现,比比皆是,美不胜收。大凡流传广、影响大,受到人们喜爱的民歌,歌词几乎都是七言体。例如《达那巴拉》、《韩秀英》、《乌云珊丹》、《海棠白棠》、《高小姐》等,其歌词都是七言体结构。

Narasun modu gedeg chini naran nu ben chimeg oyunzandan

Narasun modu gedeg chini naran nu ben chimeg oyunzandan

Namaga linhuwa checheg gedeg chini nagur un eyen chimeg

Namuhan turugsen oyunzandan angga chi mini da

Nagaduju usugsen jinpin gege in eyen jiruhen nu hini chimeg

歌词大意:

高高的青松是太阳的骄傲,

鲜艳的荷花是湖泊的骄傲。

性情温顺的乌云珊丹姑娘,

你是情人金平哥哥心中的骄傲!①

①乌兰杰等编:《99首蒙古民歌精选》,第185页,民族出版社,北京,1993年。

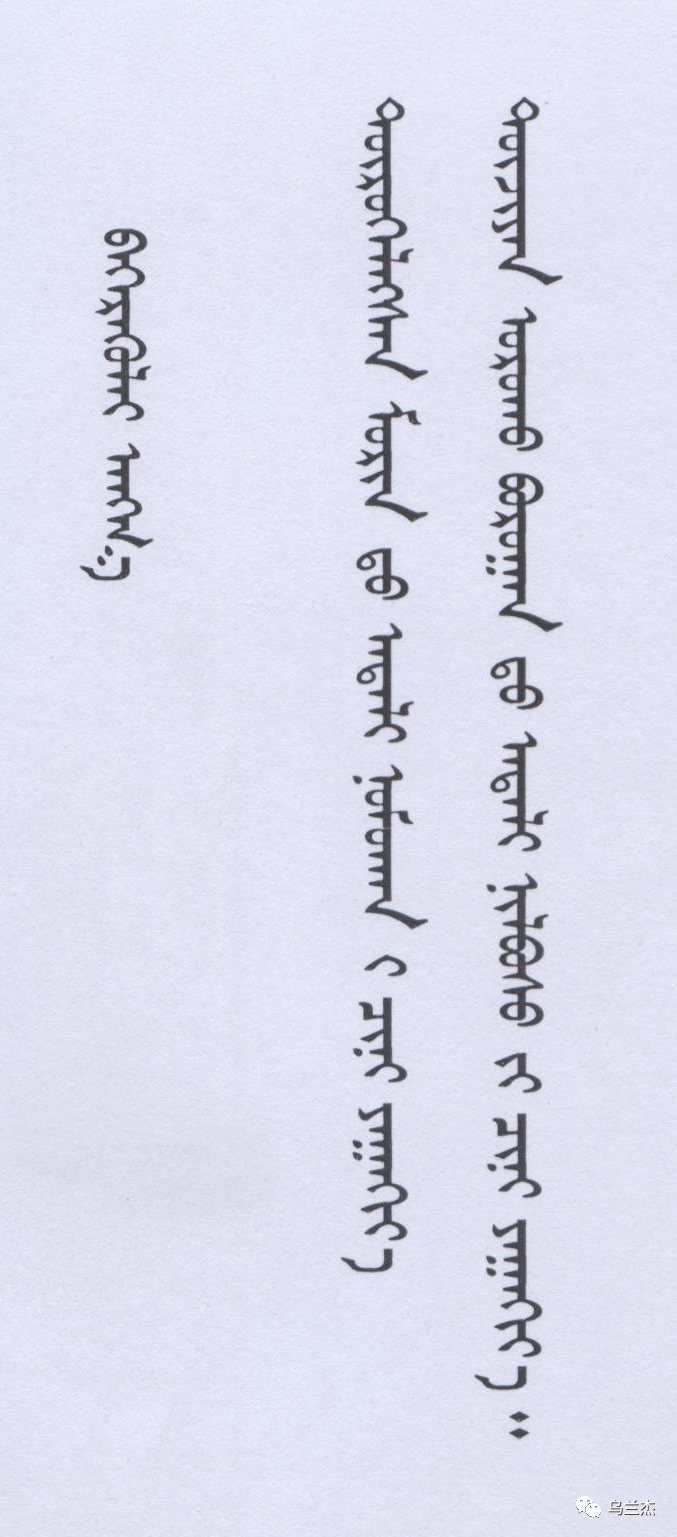

谱例10

乌云珊丹

科尔沁民歌

4. 综合体歌词结构

科尔沁短调叙事民歌中,存在着所谓综合体歌词结构,即以七言体歌词为主,同时又吸纳四言体、五言体、六言体,乃至九言体歌词,表现曲折的故事、众多的人物和复杂多变的情感,带有综合性特点。然而,长篇叙事民歌中的四言体、五言体和六言体歌词,只是七言体歌词的辅助和补充,带有依附性和过渡性,并不能改变七言体歌词结构的主导地位。例如,长篇叙事歌《东克尔大喇嘛》的第一段歌词,就是“综合体”歌词结构的典型例证。

Hagan nu dusimel tugureg daye hui(四)

Hagan nu dusimel tugureg daye hui(四)

Has un siregen degree ben jalaragad sagula (五)

Halagu burugu yabugad guggusen dungur da lama chini (六)

Hagalaga egude ber oroju iregeg suguguged guggule (七)

歌词大意:

皇帝的贤臣都仍大爷,

端坐在高高的黑桌上。

行为不端的东克尔大喇嘛,

走进衙门跪在大堂前。①

①扎木苏编:《故事歌》,第643页,内蒙古人民出版社,呼和浩特,1982年。

谱例11

东克尔大喇嘛

科尔沁民歌

四、 科尔沁蒙古人的“白话运动”:

清朝末年,蒙古族音乐史上出现了一个重要现象:科尔沁草原上兴起一场“白话运动”。其规模之浩大,影响之深远,堪称世所罕见。科尔沁地区出现“白话运动”,并不是偶然现象,而是带有历史的必然性。新的生活,新的思想观念,新的艺术形式,必然寻求与之相适应的新表现形式,包括新的语言风格和话语体系。科尔沁地区的“白话运动”,恰好说明了这一点。

(一)“白话运动”的载体: 长篇叙事民歌

大凡中国历史上的文体改革运动,必定有其特殊的文本载体。诸如,唐代韩愈、柳宗元等人的古文运动;宋代词人柳永的慢词“长短句”;元代的散曲小令之类。“五四”时期的“白话文运动”,其特殊载体便是白话文小说和新诗。鲁迅、郭沫若、胡适等人,代表着当时“白话文运动”的最高成就。那么,科尔沁蒙古人的“白话运动”,其特殊载体文本又是什么呢?答曰:长篇叙事民歌。

19世纪末所产生的长篇叙事民歌,即是此次“白话运动”的基本载体,且代表着所取得的最高成就。从内容方面来说,长篇叙事民歌擅长表现重大社会题材。曲折的故事情节,众多的相关人物,剧烈的矛盾冲突,构成史诗性的宏大画卷,受到民众的喜爱和欢迎。清末民初的几次人民起义,以及几部爱情悲剧和爱情喜剧,都是通过长篇叙事民歌来表现的。从演唱和表演方式方面来看,长篇叙事民歌多由专业的“胡尔奇”(说书艺人)、道沁(歌手)编创和演唱。歌者采取自拉自唱的形式,用四胡来伴奏,为听众表演长篇叙事民歌。

(二)“白话运动”的标志:七言体歌词

内蒙古东部地区蒙古族的“白话运动”,最早是由原卓索图盟(今辽宁阜新一带)蒙古人开创的。后因种种原因,该地区的蒙古人大量北上,进入辽阔的科尔沁草原。从此,科尔沁蒙古人和喀喇沁、土默特蒙古人合流,共同推动了一场新的、更大规模的“白话运动”。

自从蒙古歌曲确立四言体歌词结构以来,其基本题材和基本审美范畴,历经数百年而没有根本变化。“草原——骏马——父母——英雄——宗教——爱情”的永恒题材,崇尚赞美抒情、回避天灾人祸的审美取向,以及四言体歌词精炼典雅,意蕴深邃、雅俗趋同的语言(歌词)风格,具有超常的统合力。无论史诗、长调歌曲、短调歌曲,乃至萨满教神曲、宫廷歌曲,无不遵循四言体思维模式。官与民、僧与俗、士与庶,其语言风格区别不大,形成蒙古人诗歌(歌曲)音乐思维的基本模式。且已形成程式化,难以从内部发展中改变和突破。

长篇叙事民歌产生后,上述情况发生了根本变化。就科尔沁地区而言,长篇叙事民歌的产生,意味着古典歌曲时期的终结。从题材方面来看,长篇叙事民歌突破了以往长调民歌和短调民歌的题材局限,将社会人生百态、各阶层不同人物,尤其是重大题材引入了民歌领域,从而大大拓展了科尔沁民歌的题材范围。语言风格方面,长篇叙事民歌将老百姓的日常语言引入歌词,通俗易懂,生动活泼,嬉笑怒骂皆成文章。口语化、平民化、生活化,形成新的俚俗歌曲风格。

创作方法方面,由于长篇叙事民歌的大量出现,蒙古族民歌得以突破古典歌曲时期的“赞美抒情”式审美范畴,实现向近现代到现实主义的巨大飞跃。长篇叙事民歌是歌剧的萌芽,小说的浓缩,不但改变了蒙古人的音乐思维方式,而且对蒙古族其他艺术形式也产生了无可估量的影响。从这个意义上说,七言体长篇叙事民歌是一座金色桥梁,将歌手引向生活、引向群众,平稳过渡到新的时代。

(三)“白话运动”的意义:民主主义——爱国主义的号角

“五四运动”时期,中国曾掀起一场声势浩大的“白话文运动”,由当时的知识分子精英集团倡议和发动,其主将是胡适、鲁迅、陈独秀、李大钊、刘半农、钱玄同等人。无独有偶,内蒙古东部的科尔沁地区,蒙古人同样也掀起了一场 “白话运动”。当然,由于历史传统、社会背景方面的不同,蒙古族和汉族的“白话(文)运动”,又各自显示出不同的特点。首先,蒙古族的“白话运动”发轫于农村和半农半牧区,而不是北京、上海那样的大城市。其次,蒙古族“白话运动”的主角,不是知识分子精英集团,而是普通农民和牧民。再次,载体方面也有所不同,蒙古族“白话运动”是通过语言(歌词)而不是文字。最后,蒙古族“白话运动”在时间上也早于“五四”时期的“白话文运动”。汉族和蒙古族的两场“白话运动”,本质上却是相同的:解放思想、解除陈旧僵化的思想桎梏,为新生活、新思想鸣锣开道。从这个意义上说,汉族和蒙古族的“白话运动”,共同成为了民主主义、爱国主义的时代号角。

照片提供:西琳 阿岩 邹晓龙 戴永喜

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论