长

调

非

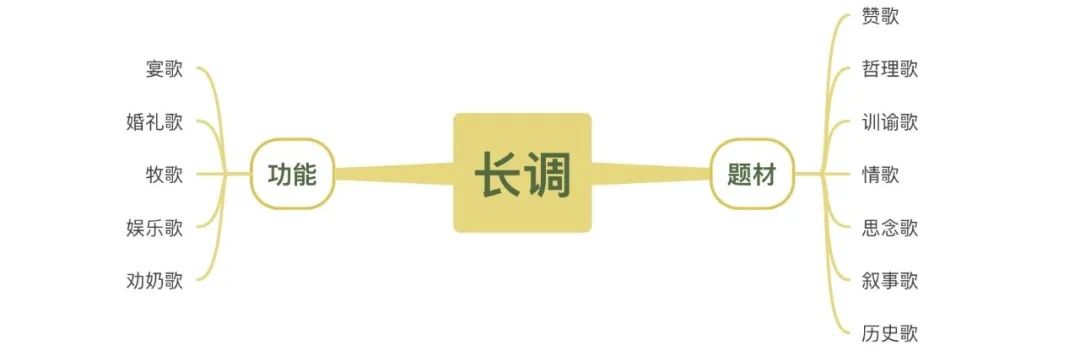

内容分类

长调民歌是游牧生活的产物,因此它也是游牧生活的生动表现。长调民歌所反映的题材内容、民俗功能和体裁特征也具有自身鲜明的特色。同时,在蒙古族传统文化当中,长调是特定的民俗符号。每个地区的长调民歌作品,往往按照一定的民俗功能序列排列在一起根据内容题材,使得平常的民俗生活被赋予了艺术的意蕴。

音乐特征

长调民歌旋律悠长舒缓,意境开阔辽远,音多词少,气息绵延。除旋律本身具有的华彩装饰(如前倚音、后倚音、滑音、回音等)外,还带有“诺古拉”(指波折音或称装饰音),真声与假声,胸腔共鸣,头腔共鸣等,是具有独特演唱技法的歌种。同时,拖腔体和其独特的演唱方式,构成了长调民歌独立而完整的音乐风格体系

地域风格

在历史的传承中,由于蒙古高原地域辽阔、自然生态复杂,且各个部族在语言、风俗习惯、社会历史方面存在着明显的区别,长调形成了部族化、地区化、时代和个人的诸多风格系统。从总体上看,蒙古高原上长调风格的分布以中国内蒙古地区的锡林郭勒草原为中心,从东部的呼伦贝尔、科尔沁草原,经过蒙古国喀尔喀,再到内蒙古西部的阿拉善大漠草原,直至青海、新疆蒙古族聚居区,均是蒙古族长调的流行区域。

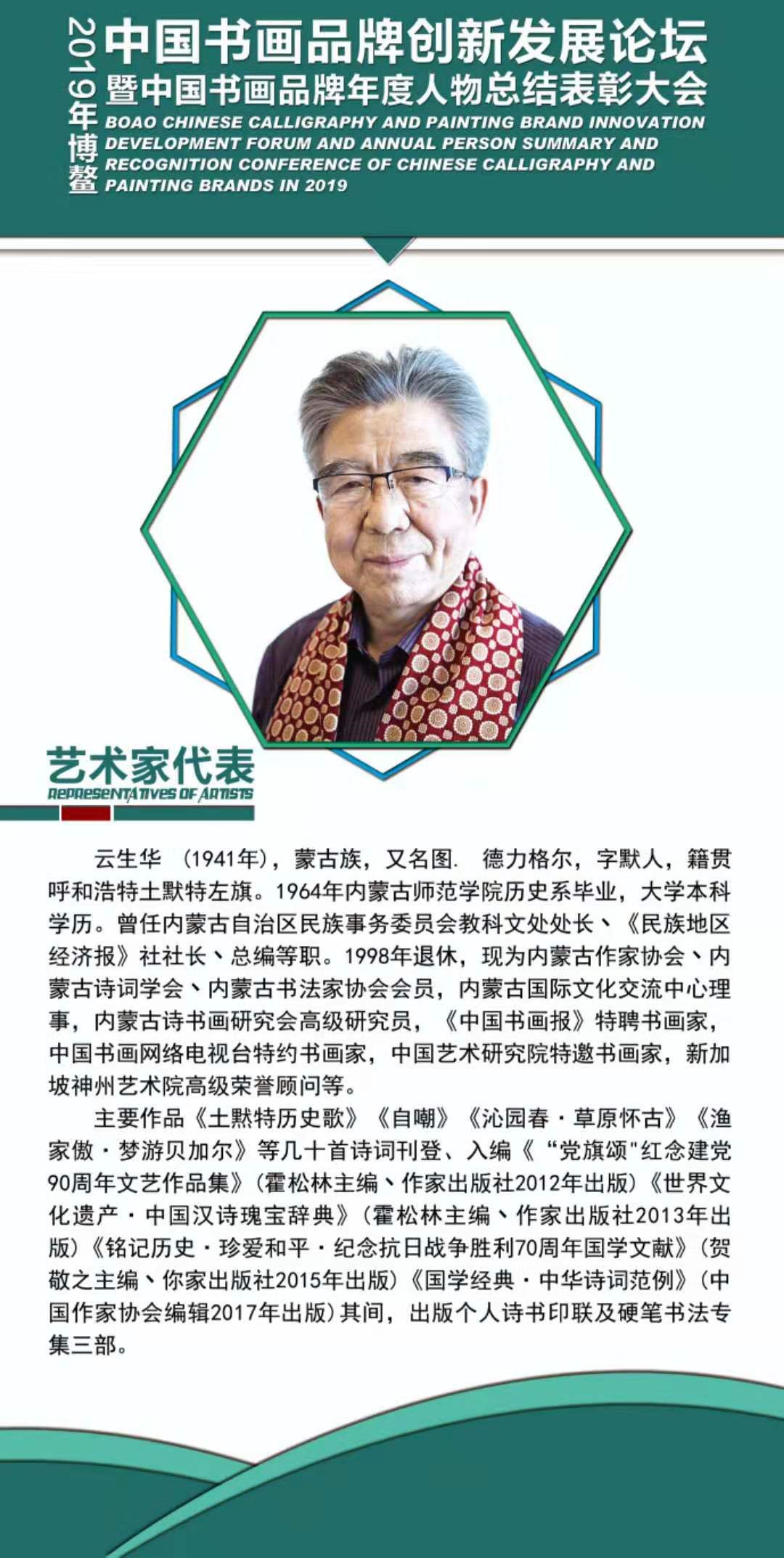

代表人物

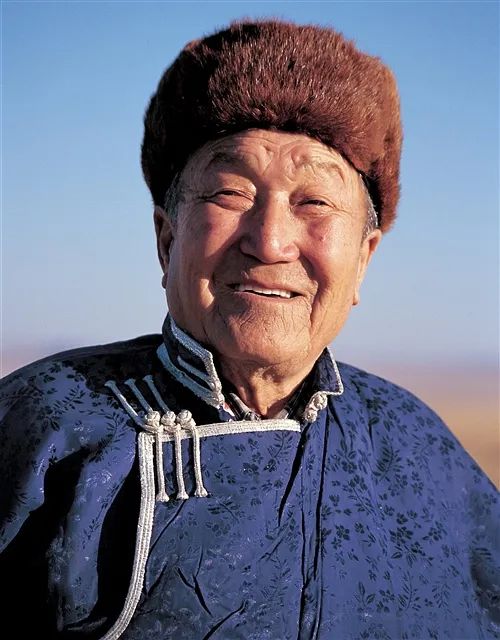

新中国成立后,哈扎布、宝音德力格尔、莫德格、昭那斯图等老一辈长调歌唱家,将蒙古族长调从草原带到了都市,从蒙古包唱到了舞台,从此蒙古族长调成功融入新的社会文化环境,获得了新的生命力。

哈扎布(左) 芒来 (右)

巴德玛(左1)宝音德力格尔(左2) 莫德格(左3)昭那斯图(右2)拉苏荣(右1)

通过六十多年的发展,长调民歌不仅在草根社会得到了生存继续,同时通过专业舞台、学校课堂实现了专业化发展,出现了拉苏荣、扎格达苏荣、阿拉坦其其格、乌云毕力格、乌日彩湖、达瓦桑宝、朝伦巴图、其其格玛、乌云、扎力嘎夫等几代长调歌唱家、教育家。

美学特征

人和自然的和谐,充分体现在长调民歌当中。长调民歌唱词的典型模式是每段唱词由前后句组成。其中,前一句唱蓝天、大地、草原、山川、河流、骏马等自然万物;后一句抒咏人间的恩情、亲情、爱情、友情、乡情……。前者歌自然,后者表人情,而它却是在一支曲调的两次重复上完成的。可见,人们对自然景物的审美感受和对自己内心情感的感受,用同样的曲调唱出,从而对象和主体的统一、人和自然的统一,完美地凝聚在了一起。从中我们所听不到人类对自然的抗争,而是充满了赞美和歌颂。每一首长调民歌的背后,往往有一段动人的故事。这些“故事”中通过隐喻和象征来表现大自然的和谐完美和人类历史的壮丽浩荡,以及生活在其中的每一个生命主体的无限丰富的情感世界,处处充溢着温馨的挚情和深邃的深思。可见,蒙古人通过长调,将人类与自然,个体与社会相联结,凝聚成一个和谐统一的整体——草原犹如长调,长调则是歌化了的草原。

在传统向现代转型的过程中,长调的生存面临着种种危机,不仅体现在曲目的大量流失,传承人的减少,更重要的是草原自然环境遭到破坏下,牧民生产生活的变迁所造成的赖以生存的长调自身的变迁。因此,长调的挖掘与保护是刻不容缓的。

绿草和牧歌都是草原的表达,前者属于物质领域,后者属于精神领域。二者相互依存,连成一个不可分割的整体,任何一方的损失都将触动整个草原的命脉。让我们爱护我们的草原!爱护我们的长调!!

文章来源:内蒙古非物质文化遗产保护学会

详情请关注【阅读原文】

- 上一篇: 杨玉成 | 蒙古族科尔沁萨满仪式音乐的结构及模式

- 下一篇: 【家乡的歌】游牧人的天籁——蒙古族长调

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论