关键词

蒙古族音乐美学 音乐本体论 “胡兀儿——抄兀儿”

“潮尔”双声 和谐理念 长调民歌音乐美学特征。

论文提要 论文中通过对“呼克吉木”(音乐)、“呼克”(调式)等词汇的考据分析,提出音乐本体论的基本概念。追踪蒙古族音乐中存在的“潮尔”双声的演变轨迹,提出“和谐”理念为蒙古族音乐审美意识中的恒定因素。对于长调民歌的音乐审美范畴及其美学特征,做了分类和阐释。

引 言

蒙古族音乐美学——属于草原艺术美学的一个分支,以研究探讨蒙古族音乐的本质,以及内容和形式规律为学科对象。蒙古族音乐美学理论体系,内部应包括多项分支。诸如,音乐本体论、音乐范畴论、音乐审美论、音乐传播论、音乐形态论等领域。上世纪90年代以来,蒙古族已经有了音乐史方面的专著,基本上构筑起完整的理论框架。然而,蒙古族音乐美学的理论研究,尚处于起步阶段,未能形成理论体系。没有音乐史著作的民族,谈不上文化自觉。没有音乐美学著作的民族,则谈不上思想深刻。目前,音乐美学理论缺失的局面,既与蒙古族丰厚的音乐遗产不相称,也不能适应坚持“四个自信”,建设社会主义文化的需要。为此,加强音乐美学研究的力度,尽快推出有分量的专著,构建蒙古族音乐美学的理论框架,是摆在我们内蒙古音乐界面前的一项重要任务。

关于音乐美学本体论

所谓音乐美学本体论,其实质就是确立蒙古族音乐美学的基本概念。什么是音乐?音乐的本质特征是什么?有关这些问题,音乐美学必须直接面对,并且予以正确回答。其实,有关音乐美学中的这些问题,我们的祖先早已经过思考,加以分析和概括,创造出一些贴切而巧妙的词汇,确立起有关音乐本质的基本概念。例如,呼克吉木(音乐)、道(歌舞)、艾(曲调)等。这些词汇虽然司空见惯,但却并没有过时,而是具有永恒的生命力,一直发挥着作用,成为我们研究蒙古族音乐美学的出发点。

关于音乐美学范畴论

马克思主义哲学的一个重要原理,便是历史的东西和逻辑的东西相一致。任何一门独立的学科,包括音乐美学在内,当其具备一定数量的基本概念,打下本体论基础后,必须加以延伸辐射,构筑起自身的范畴论体系。范畴论的基本内涵,就是表现事物之间的联系。一般是将两个或三个相关的基本概念连接起来,形成对应关系。诸如,哲学领域中的“物质与精神”、“存在与意识”、“客观与主观”、“本质与现象”、“内容与形式”、“自由与必然”、“偶然性与必然性”等,属于哲学基本范畴。由此可知,范畴的作用在于表达客观事物之间的联系,以此揭示事物发展的客观规律。换言之,范畴论是基本概念和客观规律之间的桥梁,对象——概念——范畴——规律,乃是人类认识过程中不可或缺的重要环节。显然,我们构建蒙古族音乐美学体系,同样离不开上述四个环节。

一、“呼克吉木”——蒙古族音乐美学本体论的核心概念

中国古代哲学中,名实问题占有重要地位。所谓“名”就是事物的概念、名词;所谓“实”则是指事物本身。先秦时代始,诸子百家即围绕着名实问题,展开了激烈辩论。上世纪60年代,欧洲和美国重新兴起“语义学”和“符号学”理论,产生了深远影响。我们应当立足于蒙古族语言,借鉴中国古代的名实之学,参照外国的“语义学”、“符号学”理论,探求蒙古族音乐美学中的名实关系,确立蒙古族音乐美学的基本概念,构建富有草原特色的音乐美学体系。

(一)“呼克”词组探微

蒙古人将音乐称之为“呼克吉木”,遂成为蒙古族音乐美学中最重要的基本概念。那么,我们应该怎样理解“呼克吉木”这一词汇呢?原来,“呼克吉木”的词根是“呼克”,溯本求源,为了正确理解“呼克吉木”的含义,必须从“呼克”一词谈起。所谓“呼克吉木”,是一个复合型词汇,由“呼克”和“吉木”两个词汇连缀而成的。“呼克”一词的含义——度、程度、适度、火候;调,调式等。蒙古语中的“吉木”,其含义则为小道、蹊径、规律等。由此可知,蒙古人的观念中,所谓音乐便是“呼克”(度)+ 吉木(规律)=音乐。换言之,所谓音乐者,便是合乎规律之“度”也。

(二)“生于度量,本于太一”

中国古代哲学十分重视对音乐的研究,其中包括调式问题。例如,管子《地员篇》中最早提出了“三分损益”原理,解决了通过五度相生方法形成五声音阶调式的理论问题。那么,调式生成的内部规律,或者叫做内部关系,又是怎样的呢?《吕氏春秋·大乐篇》中有这样一段文字,为我们提供了理论依据:“音乐之所由来者远矣:生于度量,本于太一。”如前所述,蒙古族先民认为,音乐(调式)的本质特征是“呼克”——度。这一认识与《吕氏春秋·大乐篇》中音乐“生于度量”的观点,可以说是如出一辙。难道这是出于巧合吗? 当然不是!蒙汉两个伟大的民族,对于音乐本质特征的认识,得出相同的结论,说明“呼克”与“生于度量”的说法是正确的,具有真理的颗粒,闪烁出智慧的光芒!

(三)音乐的本质是“度”——音乐的本质是数

蒙古人有关音乐本质的美学思想,与古希腊毕达哥拉斯学派的音乐美学思想相近。毕达哥拉斯,古希腊数学家、哲学家、音乐家。他认为,“万物都是数”,数是万物的本质,音乐的本质同样也是数。琴弦发出的声音和谐与否,取决于弦的长短是否符合简单的比例关系和谐现象是由比例、尺度和数造成的。蒙古人认为音乐的本质是“呼克”(度),某种程度上与毕达哥拉斯学派的音乐观相似。

(四)“呼克吉木”——唯物论和运动观的萌芽

从“呼克”的词根中,除了“呼克吉木”之外还衍生出一些新的词汇。例如,

“呼克吉胡”——发展、昌盛;

“呼克吉延”——红火、热闹;

“呼克泰”——有度、有分寸。

首先,蒙古人并不把音乐单纯理解为娱乐:“乐者乐也”,而是理解为物质的比例关系——“度”。其次,蒙古语中“音乐”与“发展”的词根是一致的。蒙古人将音乐与“发展”联系起来,这样的认识无疑是深刻的。再次,蒙古人并不否认音乐的娱乐作用,所谓“呼克吉延”,即带有“红火”、“热闹”之意。但在蒙古人看来,音乐的第一属性并不是娱乐,而是物质的客观属性“度”和“发展”。“度——发展——红火——音乐”,形成范畴系列,具有唯物论和运动观色彩。

二、蒙古族音乐审美范畴琐议

蒙古族文化经历了三个发展阶段:山林狩猎文化时期——草原游牧文化时期——村落农耕文化时期。每个文化时期内,蒙古人均创造了独特的音乐体裁形式,并且完好地保留到今天。蒙古人既善于创造,又善于保存,相得益彰,堪称是传承非物质文化遗产的典范。

(一)“胡兀儿——“抄兀儿”:蒙古族器乐的核心范畴

蒙古族器乐艺术中,“胡兀儿”和“抄兀儿”是两个核心概念,具有重要地位。漫长的历史岁月里,上述两个词汇的含义发生了变化,需要溯本清源,加以考证和厘定。蒙古汗国——大元帝国时期,所谓“胡兀儿”是弦乐器的统称,“抄兀儿”则是管乐器的统称。“胡兀儿——抄兀儿”,两者连缀后形成新的音乐美学范畴,泛指器乐艺术——“管弦”而言。“胡兀儿——抄兀尔”形成词组,最早见诸《成吉思汗挽歌》。苏尼特部的吉洛库台·把阿秃儿所编唱的《成吉思汗挽歌》中,有这样的诗句:

您有神话般巧遇的,

聪慧而贤能的忽阑皇后。

您有胡兀儿、抄兀儿的美妙乐奏,

您有拥载相随的九位英杰呵,

您是普天下的英主——成吉思汗!①

由此可知,所谓“胡兀儿、抄兀儿的美妙乐奏”,其含义是“管弦齐鸣”之意,并不是指现今的胡琴和马头琴。14世纪成书的成吉思汗祭祀宝典《金册》中,也有“胡兀儿——抄兀儿”这一词汇。然而,当今蒙古人的概念里,“胡兀儿——抄兀儿”的概念产生了变化。“胡兀儿”是指弦乐器胡琴而言,“抄兀儿”的概念则产生了分化。新疆蒙古人的语言中,所谓“抄兀儿”是指胡笳——“冒顿·抄兀儿”而言,保持着原来的词义。东部科尔沁蒙古人的语言中,“抄兀儿”则是指双弦马尾琴,发生了歧义。

(二)“胡兀儿——抄兀儿”词义探微

从语言学的角度来说,“胡兀儿”的词根是动词“胡兀”,实际发音为“胡古”。词义为“折断”、“截断”。胡兀的词根后面连缀辅音“儿”,便形成名词胡琴。从制作乐器的角度来说,胡兀儿等弦乐器的制作方法,便是所谓“截取”。按照一定长短比例截取细弦,作为琴弦固定在共鸣体之上,形成一把弦乐器——胡琴或火不思。无独有偶,“抄兀儿”一词的形成原理,与“胡兀儿”完全一样,源于乐器制作方法。“抄兀儿”的词根是动词“抄兀”,实际发音为“抄高”,词义为“穿凿”、“穿透”。“抄高”的词根后面连缀辅音“儿”,便形成名词“抄兀儿”——胡笳。胡笳的制作工艺,就是穿透细长的圆形木料,使之形成腔体,再穿凿孔洞,形成一支完整的胡笳。“抄兀儿”(胡笳)这一名词形成后,又衍生出新的意义——“共鸣”,即腔体所发出的声音效果,称之为共鸣。由此可知,“胡兀儿——抄兀儿”音乐美学范畴的形成,背后却隐藏着制作胡琴、胡笳的工艺原理。

(三)关于“胡古”与“断竹”的类比

我们知道,许多古老民族采用穿凿木料、金属的方法制作管乐器;折断木料以及弦索的方法制作弦乐器,蒙古人同样如此。《吴越春秋》记载:“断竹,续竹,飞土,逐肉”,描写的是制作弹弓、弓子的原始工艺。其实,弓箭、弹弓产生的原理,同产生弓弦乐器的原理是一样的。所谓“断竹”,与蒙古语言中的“胡古”相似。非洲的一些部落居民,用牙齿咬住弓子,木棍轻轻敲击弓弦发出音响,类似蒙古族的口弦琴。由此可知,不同民族和地区制作乐器的方法有其共同规律,显示出人类更大范围内的“多远一体”格局。

(四)契丹人的“三音”——蒙古人的呼麦三声部

北方游牧民族的呼麦艺术自古有之,可以上溯到匈奴、鲜卑时代。契丹音乐中是否有呼麦,不知其详。《辽史·乐志》中有一则关于“三音”的记载:“以三音该三才之义,四声调四时之气,应十二管之数。截竹为四窍之笛,以协音声,而被之弦歌。三音:天音扬,地音抑,人音中,皆有声无文。”②所谓“三音”,其特点是“皆有声无文”,即只有曲调而没有歌词,自然是呼麦无疑。按照我的理解,“三音”就是一人演唱三个声部,分别象征“天、地、人”,属于萨满教理念,与道教的“天格、地格、人格”理念相符合。从音色方面来说,“天音”高亢明亮,“地音”浑厚低沉,“人音”则中庸平和,符合呼麦三个声部的特点。值得注意的是,文中还提到“截竹为四窍之笛,以协音律。”所谓“四窍之笛”,应该是指胡笳而言。新疆蒙古人中流传的“冒顿·潮尔”( 胡笳),一般都是竖吹三孔。但也有四孔胡笳,上三下一,第四个孔洞开在腔体下面。

…………

①罗卜桑丹津:《黄金史》(蒙文),507页,乔吉校注,内蒙古人民出版社,呼和浩特,1983年。

②《辽史·乐志》,第八九三页,中华书局,1974年,北京。

三、“和谐”——蒙古族音乐美学上的恒定因素

笔者认为,“胡兀儿——抄兀儿”的审美功能是“和谐”。对于草原社会来说,和谐乃是生存发展的前提条件。我国古代文献中将中原地区的汉族政权称之为“城国”,北方游牧民族政权则称之为“行国”。北方草原行国之民“逐水草而居,无城郭常处”,素来讲求人和自然的和谐共处,人和人的和谐共处,乃至人和动物的和谐共处。之所以如此,是由草原生活环境、游牧生产方式所决定的。和谐既然是生活本身的需求,那么音乐反映人民生活,必然具备和谐这一基本特点。

诚然,无论城国还是行国,普遍存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争。然而,行国与城国相比较,阶级斗争的形式是不同的,有其自身的特殊性。首先,草原环境十分严酷,生活条件相对艰苦。大自然的威力面前,人的力量几乎是微不足道的。行国之民为了抵御各种自然灾害,必须联合起来,依靠团结的力量战胜困难,维系正常的社会生活。其次,草原上从事游牧生产劳动,和谐宽松的社会环境是必要条件之一。众所周知,放牧劳动的特点是流动性。因此,奴隶主或牧主不可能将劳动者当做“会说话的工具”来看待,更不可能随时监督放牧过程。无论是奴隶还是属民,劳动者必须骑马自由行动,按照自己的意愿进行放牧,并且有权便宜行事,处置放牧中遇到的各种问题。反之,如果奴隶主或牧主剥夺劳动者的人身自由,当做“会说话的工具”来对待他们,将会带来灾难性后果。因为,劳动者可以采取多种办法进行反抗:诸如被迫逃亡,放火焚烧牧场,暴风雪中离开徐群,使之损失殆尽等。幸运的是,草原上很少发生这类恶性事件,其原因盖在于全社会形成共识:和谐稳定要到一切。

草原社会超常的流动性,通过超常的稳定性来维系。而超常的稳定性,则通过超强的和谐因素来实现。草原行国维护社会和谐稳定的办法,划分几个不同层次,发挥不同的作用。一是国家机器、军队、官吏,以及相关的“扎撒”——法律、条令和政策。二是宗教信仰,劝善惩恶,慈悲为怀。三是社会民俗,通过各类民俗活动,约定俗成,形成行为规范和道德信条,使社会成员自觉遵守之。四是充分发挥音乐的教化功能,弘扬和谐文化,塑造和谐理念,培养和谐美好的思想。

(一)“潮尔”双声:蒙古族和谐音乐审美的永恒因素

蒙古族传统音乐中,表达和谐理念的音乐载体并不是平均分布,而是有其重点体裁。从音乐史的角度来看,主要有以下五类:呼麦、胡笳、仪式歌曲、集体歌舞、长调民歌。音乐审美方面,同样可以划分为五种类型:

胡笳——神秘型;

呼麦——仪式歌曲——庄严型;

集体歌舞——热烈型;

长调歌曲——抒情型。

笔者发现,上述五类和谐审美理念的音乐体裁中,贯穿着一个共同的基因,那边是所谓“潮尔”双音。从古至今,一直没有中断,贯穿发展到现在,形成和谐音乐的文化符号,堪称是和谐音乐审美的永恒理念。那么,“潮尔”双音是怎样发展变化,贯穿全部蒙古族音乐史的呢?我们不妨罗列表格,观察其发展顺序和演变轨迹。

名 称 | 体裁 | 乐种 | 形 态 | 表演形式 | 产 生 时 期 | 备 注 |

“潮尔”双音 | 呼麦 | 声乐 | 短调 | 独唱 | 山林狩猎文化 | 一人同时演唱双声部 |

胡笳 | 管乐 | 短调 | 独奏 | 山林狩猎文化 | 双声、人声器乐结合 | |

火不思 | 弦乐 | 短调 | 独奏、齐奏 | 草原游牧文化 | 五度空弦 | |

叶克勒 | 弦乐 | 长调、短调 | 独奏、齐奏 | 草原游牧文化 | 反四度、史诗伴奏 | |

抄儿 | 弦乐 | 长调、短调 | 独奏、齐奏 | 草原游牧文化 | 反四度、史诗伴奏 | |

马头琴 | 弦乐 | 长调、短调 | 独奏、合奏 | 草原游牧文化 | 正四度、五度 | |

潮尔道 | 声乐 | 长调 | 合唱 | 草原游牧文化 | “潮尔”双声、伴唱 |

“潮尔”双音的产生发展,经历了几次质的飞跃,一直流传到今天,至少有两千年的时间。

第一阶段:从人声过渡到吹奏乐器吹奏乐

演奏者的喉音发出固定低音,与胡笳同时发出乐音,形成奇妙的双声部。刘勰说:“夫音律所始,本于人声者也。……故知器写人声,声非学器者也。”①大意是说乐器模拟人声,而不是人声学器乐。胡笳是人声呼麦向乐器过渡的特殊产物,“器写人声”的标本,堪称是乐器进化史上的“活化石。”

第二阶段:从吹奏乐器过渡到弦乐器

火不思是一件弹拨乐器,继承了胡笳的“潮尔”双音共鸣。氏族部落时期,“古列延”集体游牧方式占据主导地位。集体踏歌“迭卜先”是最重要的音乐体裁。无论是祭祀仪式、自娱性集体踏歌,均离不开踏歌。然而,胡笳的声音过于柔弱悠远,不能适应集体歌舞的快速节奏和热烈明快的风格。为此,蒙古人的祖先发明了火不思,扩大了音量,且能弹奏快速节奏的舞曲,从而满足了伴奏集体歌舞的审美需要。火不思采用反五度音程定弦法,四根弦发出两个声音,高音弦在外侧,演奏时发出五度空弦双音共鸣。

第三阶段:从弹拨乐器过渡到弓弦乐器

蒙古族的弓弦乐器叶克勒、抄儿琴是从弹拨乐器火不思演变而来的。其内在原因是社会转型带来的强大推动力。蒙古社会从山林狩猎文化时期过渡到草原游牧文化时期,跨入所谓英雄时代。英雄史诗成为该时期的主要的艺术形式。英雄史诗的审美特征,题材内容上的现实主义,创作方法上的神幻浪漫主义。英雄史诗与萨满教神歌不同,在于主人公不再是动物图腾、各路神明,而是现实生活中活生生的人——部落可汗、把阿秃儿(勇士)。

从创作方法来看,英雄史诗却同萨满教神歌一样,依旧采用神幻浪漫主义。诸如勇士三岁即可骑马出征,力大无比,升天入地,本领高强,可随意变化自身形象。战马可以飞翔,与主人说话之类。英雄史诗需要塑造人物形象,表达主人公的喜怒哀乐。然而,火不思的音值过于短促尖锐,不能适应叙述故事,表达情感的审美需要。于是,蒙古族先民便对火不思进行能改造,使之变成弓弦乐器——伊奇里(马尾胡琴)。辽代绘画《藩王按乐图》中,一位髡发的胡人藩王正在奏乐,乐器竟然是一把火不思,却用弓子从外面擦奏。伊奇里、叶克勒和抄儿,同属于“马尾胡琴”家族。新生的弓弦乐器伊奇里,主要功能是伴奏英雄史诗。它同弹拨乐器火不思不一样,善于表达人物的丰富情感,得到草原牧民的喜爱。从审美方面来看,蒙古族先民从不舍弃“潮尔”双音,将其成功地移植到伊奇里上面。为此,采取反四度定弦法,高音弦在外侧,演奏时空弦发出四度“潮尔”双音共鸣。

…………

①范文澜注:《文心雕龙·声律》上,第五五二页,人民文学出版社,北京,1958年。

…………

①《中国音乐史图鉴》,第125 页。人民音乐出版社,北京,1988年。

第四阶段:从伊奇里过渡到马头琴

长调民歌的发展带动了伊奇里的发展变化,形成“莫林·胡尔”——马头琴。马头琴和长调民歌是孪生兄弟。从音乐审美方面来说,马头琴可以看做是器乐化的长调民歌。随着草原社会的向前发展,氏族部落逐渐解体,家族游牧的“阿寅勒”方式取代了“古列延”方式。草原游牧文化进入成熟期。个体牧民在辽阔草原上放牧劳动,主体意识不断增强,迫切需要抒情歌曲。于是,长调民歌便应运而生,雨后春笋般发展起来。然而,伊奇里的细弦放在外侧,因为音域狭窄,不必换把,便于伴奏英雄史诗。然而,伊奇里的音量偏小,柔和有余,明亮不足,声音缺乏穿透力,不能适应长调民歌悠长节奏、抒情风格的审美需要。于是,蒙古人的祖先再次发挥艺术创造力,将伊奇里改造为马头琴:反四度定弦法改为正四度,低音粗弦放在外侧,由低到高,音域得到很大扩展,且音色变得明亮,富有张力。马头琴即可伴奏长调民歌,又能独奏乐曲,且以雕刻精美的马头作为装饰,具有鲜明的草原特色,成为蒙古族器乐的文化符号。

第五阶段:从短调形态“潮尔”双音过渡到长调形态“潮尔”双音

蒙古族的草原游牧文化,经过长期发展,元代达到空前繁荣,进入历史上的顶峰时期。于此相关,长调民歌也随之得到蓬勃发展,并且促使“潮尔”双音发生了根本变化,从短调音乐形态过渡到长调音乐形态。我们知道,原先呼麦的“潮尔”双音是由单人来演唱的。然而,唯有在短调音乐形态下,单人才有可能同时唱出两个声部。然而,面对结构庞大,音域宽广的长调礼仪歌曲和宗教歌曲,如《圣主成吉思汗》等,一名歌手不可能演唱“潮尔”双音。于是,蒙古人想出了好办法:由两名歌手共同演唱长调礼仪歌曲。一名歌手主唱长调歌曲,另一名歌手伴唱低音“潮尔”声部,形成美妙的“潮尔”双音效果。

第六阶段:从马头琴过渡到四胡

清朝中后期,清朝政府采取“移民实边”政策,草原牧场被大量开垦,变成了农田。长城沿线放牧的蒙古族牧民,被迫变成种地的农民。随着社会的转型,上述地区从草原游牧文化时期过渡到村落农耕文化时期。音乐方面的最大变化,便是长调民歌走向衰微。同时,新生活的有力推动下,出现了一些新的音乐体裁。例如,原卓索图盟和哲里木盟地区,产生蒙古语说书——“胡仁·乌力格尔。”胡尔奇(说书艺人)表演说唱,用中音四胡进行伴奏。此时,“潮尔”双音的命运究竟如何?得以保留还是被淘汰,从此退出历史舞台,成了大问题。幸运的是,科尔沁蒙古人终于想出了好办法:胡尔奇们把“潮尔”双声手法移植到中音四胡上,利用四胡空弦演奏五度双声,甚至还创造出“大二度”和音。浑厚的五度音程、不和谐的大二度音程,专门用来表现打仗、奔马、争吵等生活场景,收到绝佳的艺术效果。演唱方法方面,呼麦中有一种所谓“压嗓子”气声唱法,发出沙哑粗壮的声音,颇具特色。胡尔奇将其引入说书,采用“压嗓子”唱法演唱,表达慷慨激昂的情感。历史经验证明,蒙古人绝不会轻易放弃自己的任何一种音乐遗产。果然,辗转保存了两千年之久的“潮尔”双声艺术,连同呼麦“压嗓子”唱法一起,完好地保存在“胡仁·乌力格尔”音乐里,再次创造了保护非遗的历史奇迹。

千百年来,蒙古族音乐随着社会的发展而发展,人民生活的变化而变化。但万变不离其宗,“潮尔”双声的文化基因,却一直伴随着历史,不断被蒙古人改造和移植,辗转保留到今天。诚然,漫长的传播过程中,“潮尔”双声的音乐形态有所改变。但其灵魂——“和谐”的核心内涵,则从来没有改变。之所以如此,蒙古人的游牧生活离不开“和谐”,草原社会永远需要“和谐”。换言之,“和谐”文化基因已深深扎根于蒙古人的审美意识深处,构成恒定的音乐审美理念,且永远无法改变。

随着科技的进步,人工智能的发达,许多东西均可以人工制造,人体器官也可以代替。然而,唯独人的生命、赖以生存的草原自然生态,以及祖先留下的传统文化,断乎不可能人工制造和代替的。相反,城镇化越是推进,摩天大楼越是林立,物质生活越是丰富,自然生态越是遭到破坏,呼麦、长调民歌和马头琴的艺术魅力则越是提高,而不是降低。蒙古族创造了生命的艺术、生态的艺术,生活的艺术。和谐——一条生命线贯穿其中。当人们的心身陷入困顿和迷惘之时,呼麦、长调民歌和马头琴,犹如三棵巨树,支撑起一片绿色天地。这既是艺术殿堂,也是精神家园,甚至是生态逆子的灵魂的归宿和避难所,聆着听草原天籁之音,庶几幡然顿悟,泪流满面,伸展双臂拥抱自然,义无反顾地走上保护生态的康庄大道。

四、音乐美学视角下的长调民歌

辽阔草原是长调民歌的摇篮,长调民歌则是音乐化的草原。

蒙古人在长期的草原生活中,创造了独特的长调民歌。从国内和世界范围来看,长调民歌堪称独树一帜,无论在音乐形态方面,还是在音乐美学方面,均呈现出自身的鲜明特色。对于我们来说,从音乐美学方面研究长调民歌,从而得出规律性的认识,无疑是摆在我们面前的光荣任务。然而,构建蒙古族音乐美学理论体系,说起来容易做起来难。采用国外的研究方法,套用西方音乐美学现成的理论框架,补充一些蒙古族音乐的例子,看起来倒是一条捷径,且不费太大的力气。然而,这样做毕竟不属于创新,解决不了根本问题。笔者以为,切实可行的做法只有一条:实事求是。方法存在于对象之中,一切从资料出发,提出蒙古族长调民歌中存在的一些特殊现象,按照本体论——审美轮——传播轮的顺序排列起来,加以合理地解释,归纳为蒙古族音乐美学范畴。

(一)短调——长调——短调

“短调——长调——长调”,属于音乐史范畴。蒙古族古代历史上形成三个文化时期:山林狩猎文化——草原游牧文化——村落农耕文化。其内在动因是:“狩猎——游牧——农耕”,即所谓社会生产方式。诚如马克思所言,问题不在于生产什么,而在于采取什么方式进行生产。值得注意的是,上述三个文化时期内,蒙古族音乐形态的发展轨迹,同样经历了三个不同阶段:“短调——长调——短调”。具体地说,蒙古族音乐的时代风格,经历了两次大的转型。

第一次转型:音乐形态由短到长。蒙古社会从山林狩猎文化时期进入草原游牧文化时期,随着社会的转型,萨满教歌舞、狩猎歌曲、集体踏歌为代表的古短调仪式音乐阶段,推进到以长调牧歌为代表的抒情音乐阶段。值得注意的是,该阶段长调音乐形态的产生,并不是从原有的短调音乐形态中孕育、萌芽发展而来,而是另起炉灶,采取断崖式的平行发展方式。难怪,我们从现有的音乐资料中,几乎找不到哪一首长调民歌是从萨满教短调歌曲中演变而来的。

第二次转型:音乐形态由长到短。经过数百年的稳定发展后,蒙古社会从草原游牧文化时期进入近现代村落农耕文化时期,随着社会转型,长调音乐形态终于产生巨大变,发展到以短调民歌为代表的叙事音乐阶段。有趣的是,该阶段短调音乐形态的产生,并不是从原有的长调音乐形态中孕育、萌芽发展而来,同样采取了断崖式的平行发展方式。从大量的短调民歌曲调中,几乎找不到哪一首是从长调民歌演变而来。

蒙古族文化发展的三个时期内,音乐形态的发展演变呈现出清晰的逻辑性。可以通过以下公式来表进行概括:

节奏:短——长——短。

音域:窄——宽——窄。

歌词:多——少——多。

结构:小——大——小。

蒙古族村落农耕文化时期的音乐形态,更高阶段上再现了山林狩猎音乐文化时期短调音乐的某些特点。难怪,村落农耕文化时期的信短调音乐,如叙事歌曲、“胡仁·乌力格尔”等,跨过长调音乐阶段,借鉴古老的萨满教歌舞、英雄史诗音乐,直接采用现成的曲调。音乐美学方面同样如此,科尔沁地区的短调民歌中,往往采用萨满教歌曲中的表现手法,回归自然崇拜的音乐审美理念。诸如,科尔沁短调民歌中,经常出现“太阳里面有棵松树,枝叶上开满了鲜花”之类的比兴手法。

“太阳树”——蒙古族萨满教自然崇拜观念中的核心内容之一,表达出生命对阳光的依赖关系。有趣的是,古代典籍《山海经·大荒北经》中,就有关于萨满教“太阳树”的记载:“大荒之中有衡石山,九阴山……,上有赤树,青叶赤华,名曰若木。”①又如,《大荒西经》中说:“西海之外,大荒之中,有方山者,上有青树,名曰柜格之松,日月所出入也。”②显然,蒙古族民歌中有关“太阳树”的美学理念,堪称源远流长,至少有两千年的历史了。

(二)牧人——骏马——草原

“牧人——骏马——草原”,属于音乐与生活关系范畴。人们不难发现,蒙古族几乎所有的长调民歌,其歌名都用骏马来命名,且歌词也必须以骏马来比喻起兴,足见骏马在长调民歌中的地位是何等重要!原来,一部蒙古族历史和全部草原游牧文化,包括长调民歌在内,无不是蒙古人和骏马共同创造的。牧人、骏马和草原的完美结合。乃是长调民歌文化底蕴,审美内涵的根基所在。骏马是草原游牧文化的优秀结晶,蒙古人的亲密伙伴。骏马——千百年来一直伴随着草原历史的前进步伐,多方参与着蒙古人的生活。对于蒙古人来说,无论是游牧生产劳动,日常生活起居,往来交通,传递信息,乃至于历史上发生的无数次大小战争,都不能离开骏马的直接参与。

…………

①《山海经·大荒北经》,第330页,北京燕山出版社,北京,2001年。

②同上,《大荒西经》,第304页。

蒙古人对草原牲畜的评价,并不完全是依据物质生活需求来决定,而是以其在蒙古人创造物质财富和精神财富时所发挥的作用来决定的。如果单纯从维持生命本身而言,牛羊所发挥的作用远比马匹大得多。然而,骏马在蒙古人心目中的地位,却远远高于牛羊以及草原上的其他所有动物。之所以如此,从蒙古人创造物质财富和精神财富的角度来看,骏马所发挥的巨大作用是任何一种动物所不能代替的。可以说,骏马体现着蒙古人的审美理念,蒙古人从骏马身上看到了自己的民族性格。

从历史上看,草原游牧文化中的骏马形象,大体经历了四个阶段:萨满教文化中的图腾马;英雄史诗中的飞马;长调民歌中的骏马和战马,以及内蒙古农村地区的役马。其中,长调民歌中的骏马和战马,无疑是蒙古马最光辉的形象。而农村地区的役马,则已经脱离草原生活和草原文化,其本性发生了根本变化,昔日的风采已经不复存在,成为历史的回忆。

长调大师哈扎布说:“马步本身就是音乐。”长调民歌是在马背上产生的,也是在马背上歌唱的。因此,无论是长调民歌的音乐形态还是美学特征,均离不开马背,深深打下了骏马文化的烙印。诸如装饰音“诺古拉”唱法,便是在骏马步伐的颠簸下自然形成的,且已成为长调民歌的基本特征之一。哈扎布说,当自己骑着骏马,在草原上歌唱长调民歌时,往往根据歌曲内容的需要,音乐本身的特点,事先调整好马步的速度和节奏。只有这样,马步才能和歌曲相吻合,变成歌唱的助力,甚至和长调民歌融为一体,形成不可分割的艺术整体。

(三)时间——空间——审美

“时间——空间——审美”,属于音乐特殊性范畴。音乐是时间的艺术,其审美方式不同于其他姊妹艺术。蒙古族民歌的一个显著特点,便是采用“叠唱”手法。无论是长调民歌还是短调民歌,将歌词相同或相似的内容,放在在不同的韵步上加以重复。蒙古族民歌之所以形成“叠唱”,恰恰是蒙古族民歌作为时间艺术的特殊表现形式。例如,《嘎达梅林》的第一段歌词为“南方飞来的小鸿雁”,第二段歌词则是“北方飞来的大鸿雁”,内容基本相同,并无根本变化。蒙古族民歌中的“叠唱”手法,自古有之,早在匈奴民歌既已存在了。例如,《祁连山歌》是一首匈奴民歌,歌词这样唱道:

失我祁连山,

使我牛羊无蕃息。

失我焉支山,

使我嫁妇无颜色。①

显然,《祁连山歌》的两段歌词,既是所谓“叠唱”结构,内容大体相似,不同韵步上加以反复,形成“叠唱”手法。那么,蒙古族民歌何以采取“叠唱”手法,并且一直保持到今天呢?存在的东西即是合理的。从音乐美学的角度来看,蒙古族民歌中的“叠唱”手法,其必要性和合理性又是什么呢?

笔者认为,“时间——空间——审美”,三个因素及其互动关系,乃是蒙古族民歌“叠唱”手法得以产生的客观依据。从时空方面来看,草原环境辽阔无垠,不同于内地农村和城市。蒙古人在这样的环境中流动放牧,骑马歌唱长调民歌,便显得歌曲结构过于短小,时间过于短促,不能和草原大环境形成比例。诚然,蒙古人演唱长调民歌是为了自娱,但同时也是为了向外界倾诉,具有一定的叙述功能。然而,空旷的草原环境里,歌声难以传播太久太远。骑马相遇的路人擦肩而过,匆匆离去,来不及听清歌词,不利于聆听和欣赏长调民歌,音乐审美方面形成时空障碍。为了解决这个难题,蒙古人想出了好办法:以时间换空间,采取 “叠唱”手法,不同韵步上重复歌词,缩短演唱者和聆听者之间的距离,增强音乐审美的效果。

…………

①参见乌兰杰:《毡乡艺史长编》,第109页,民族出版社,2013年,北京。

(四)词曲统一 —— 一词多曲—— 一曲多词

“词曲统一 —— 一词多曲”—— 一曲多词”,属于内容与形式关系范畴。词曲结合是长调民歌中的重要问题之一,音乐美学方面表现出固有特色。词曲结合方面,长调民歌存在着两种情况:其一,大多数情况下词曲统一,内容和形式完美结合,情歌尤其如此。其二,有些歌曲出现“一词多曲”现象,宗教歌曲、礼仪歌曲中较为多见。例如,《佛教天空》这首长调民歌,我国内蒙古族聚居地区内广泛流行。新疆、青海、阿拉善、锡林郭勒、昭乌达等地区都可以找到变体。有趣的是,各地所流行的《佛教天空》,其歌词基本相同,大同小异,明显看出是同一首歌曲。但从其曲调方面来看,其音调、结构、调式各不相同,几乎没有什么共同性可言。从音乐美学方面来说,上述情况说明什么问题呢?

笔者的简单解释是:信仰不可撼动,内容重于形式,歌词高于曲调。宗教歌曲的歌词,属于宗教仪轨范畴,表达佛陀旨意,具有神圣性和仪式性特点。许多宗教歌曲的歌词出于活佛喇嘛、高僧大德之手。何况,往往经过王爷甚至是皇帝的首肯恩准,具有权威性和普世性特点,凡夫俗子、善男信女无权随意改动。至于宗教歌曲的曲调,则可以带有一定的灵活性。因地制宜,入境随俗,根据不同部落和地区的音乐风格,加以重新配曲,以便更好地表达歌词内容,达到宣传教义之目的。

长调民歌领域内,基本上都是专曲专用,不存在“一曲多词”现象。原因盖在于长调民歌的抒情性特质,而不具备叙事性功能。大凡民歌中的“一曲多词”现象,出于叙述故事的需要。简单地将曲调当做形式,“旧瓶装新酒”,随手拿来填上歌词,讲述属于自己的故事。短调民歌具有叙事性功能,且短小精炼,便于传唱。因此,“一曲多词”现象非常多见。

(五)模拟性——造型性——联想性

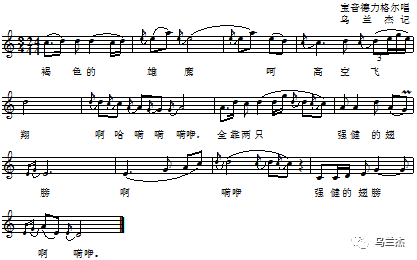

“模拟性——造型性——联想性”,属于音乐表现范畴。鹰飞——鸟鸣——流水,抒情的极致,心灵的自由,长调民歌之所以被誉为草原天籁,其艺术魅力恰在于此。同时,长调民歌所表达的思想情感,深沉内在,博大雄浑, 富有深刻的哲理性。那么,长调民歌曲调是否具有造型性和模拟性呢?答案是肯定的。其实作为一种生态的音乐艺术,长调民歌确有造型型、模拟性特点。且以草原、鹰飞、鸟鸣、流水等自然景象为例,长调民歌中的模拟性、造型性、联想性是怎样得到体现的。悠长的节奏,宽广的音域,真假声结合的演唱方法,描绘出一幅天高地阔的草原景色。至于各种装饰性的“诺古拉”节奏,则显得玲珑剔透,犹如簇簇鲜花迎风摇曳,百灵鸟在空中啼鸣,衬托出千里草原的勃勃生机。夏秋季节里,鹰击长空,盘旋良久,发现地面上的猎物后,犹如如一道闪电,突然俯冲而下。这样的奇妙景象,牧民几乎每天都会见得到。《褐色的雄鹰》是一首呼伦贝尔长调民歌,由长调大师宝音德力格尔演唱。通过雄鹰展翅的美好形象,勉励青年一代树立雄心壮志。第一乐句的结尾处,节奏突然加快,一连串的三连音从高音区向下进行,造成巨大的冲击力。词曲结合得天衣无缝,表现出雄鹰俯冲而下的生动画面。《清凉的杭盖》是一首锡林郭勒长调民歌,由长调大师莫德格演唱。曲调优美,结构庞大,长达几十小节,表现泉水流淌,千回百折的美好景象。

谱例1

褐色的雄鹰①

…………

①乌兰杰:《中国蒙古族长调民歌》,第62页,中央音乐学院出版社,北京,2012年。

蒙古族民歌中采用模拟性、造型性手法,带有明确的指向性,遵循一定的音乐审美理念,而不是盲目和随意的。且以声音模拟为例,无论是民歌还是乐器,一般都是模拟飞禽的啼鸣之声,如百灵鸟、夜莺、喜鹊等。元朝宫廷乐曲《白翎雀》,便是着意模拟春天百灵鸟的鸣叫声,表达元世祖忽必烈思念草原故乡的浓浓乡愁。反之,蒙古人从不在民歌或乐曲中模拟走兽的叫声,如马嘶牛叫,羊群咩咩之类。蒙古族老人说,乐器上模拟马嘶的声音是不吉利的。骏马在战场上和赛场上奔驰,从来不发出嘶叫声。反之,一旦发出嘶叫,便是向主人发出告急信号:自己精疲力竭,无力奔跑,表示深深歉意。

(六)古朴——华彩——古朴

“古朴——华彩——古朴”,属于音乐风格范畴。民族风格、时代风格、地域风格、歌手的个人风格,乃是蒙古族音乐美学的一个重要问题。从内蒙古地区的情况来看,民歌的分布及其音乐风格色彩区的划分,主要是以长调民歌为依据的。从音乐审美的角度来看,内蒙古地区的长调民歌的音乐风格色彩,大体可以划分为古朴派和华彩派,亦可称之为豪放派和婉约派。例如,内蒙古中部地区的锡林郭勒盟——昭乌达盟的西部地区,长调民歌的特点是机构庞大,节奏悠长,曲调优美,“诺古拉”装饰性节奏运用较多,华丽典雅,属于华彩派音乐风格。反之,东部的科尔沁地区以及西部的鄂尔多斯、阿拉善地区,长调民歌结构相对短小,长音节奏平直,“诺古拉”运用较少,热情豪放,属于古朴派音乐风格。

华彩派长调音乐风格和古朴派长调音乐风格,地域分布上存在着明显特点,便是所谓“远距离相似。近距离相异。”具体地址说,科尔沁草原和锡林郭勒草原,地理上相毗邻,其长调民歌音乐风格却差别较大。反之,科尔沁草原和鄂尔多斯、阿拉善地区,中间隔着昭乌达和锡林郭勒,地理上相隔很远,其长调民歌风格却彼此相近,同属于古朴派音乐风格。

长调民歌音乐风格产生“远距离相近,近距离相异”现象,是由多方面的原因造成的。

首先,从历史上看,内蒙古的中心地区和边缘地区,长期存在着发展不平衡现象,这是造成长调民歌音乐风格“远距离相似,近距离相异”现象的重要原因。蒙古汗国——大元帝国——北元以来,以元上都为中心的金莲川草原,即现在的锡林郭勒地区,一直是蒙古族的政治、经济和文化中心,堪称是四大蒙古汗国的首善地区。从音乐方面来说,元上都为中心的金莲川草原,无论是宫廷音乐、宗教音乐还是民间音乐,均得到高度发展,尤其在文化艺术方面,远远走在边缘地区前面。反之,作为边缘地带的科尔沁、阿拉善等地区,其发展相对滞后,音乐保留着古老特色,长调民歌显示出古朴风格,是不难理解的。

“远距离相似,近距离相异”现象的另一重要原因,便是部落迁徙所造成的。例如,古代科尔沁蒙古部落,历史上曾发生过几次大规模迁徙。内蒙古科尔沁部落的分布,逐渐形成东西两个族群。明末清初,固始汗为首领的科尔沁部落,进驻青海一带,在那里繁衍生息。形成所谓“上蒙古”。另外,阿拉善、新疆地区的和硕特部落,其实是属于科尔沁系统。除此之外,乌拉特、四子王、茂明安部落,同样属于科尔沁系统。顺治五年(1648),从呼伦贝尔草原迁徙到现今的西部地区,清代隶属于乌兰察布盟。由此,东部科尔沁地区的长调民歌,其音乐风格与上述几个西部科尔沁系统的部落相似,同属于古朴派范畴,表现出“远距离相似,近距离相异”,完全符合历史事实,带有一定的必然性。

(七)明亮——浑厚——明亮

“明亮——浑厚——明亮”,属于音乐风格范畴。笔者在采风过程中发现,各地蒙古人所操方言不同,语言音调不同。于此相关,演唱长调民歌的音色也是不同的。从音乐美学方面来说,长调民歌的不同音色,与各地蒙古人对音色的审美追求相关。有趣的是,民歌音色方面,同样存在着“远距离相似,近距离相异 ”的现象。例如,内蒙古东部地区的呼伦贝尔、科尔沁地区,长调民歌的音色以高亢明亮为主,具有热情豪放的风格。反之,内蒙古中部地区的锡林郭勒草原,是内蒙古族游牧生产方式的中心地带,长调民歌得到充分发展,并且占据了社会音乐生活的主导地位。锡林郭勒草原的长调民歌,善于表达牧民的内心情感,音色浑厚柔和,深沉委婉,带有浓厚的抒情性色彩,从而形成华彩派音乐风格。

长调民歌音色方面之所以产生区别,与各地区蒙古人不同的历史传统和生活方式密切相关。科尔沁和伦贝尔地区的蒙古人,长期生活在山林环境中,氏族部落痕迹长期存在,集体劳动,共同娱乐。民歌方面则以狩猎歌曲、集体踏歌为主,长调民歌发展相对滞后,尚未达到中部地区那样的高度。狩猎歌曲的特点之一,便是狂放热烈,激越高亢,故音色偏重于高亢明亮。长调民歌发展起来之后,受到狩猎歌曲、集体歌舞的影响,保留着高亢明亮的传统音色,从而形成古朴简洁的音乐风格。

内蒙古西部你的鄂尔多斯地区,民歌音中部锡林郭勒地区不同,色与偏重于高亢明亮,类似于呼伦贝尔和科尔沁地区。鄂尔多斯是成吉思汗陵寝的守陵人部落, 1227年正式形成,至今才有700多年的历史。达尔扈特部落——守陵人的使命是承担祭祀活动,而不是游牧生产劳动。因此,长调民歌的历史较短,且受到祭祀音乐的深刻影响。祭祀音乐的宗旨,强调国家意志,民族信仰,缺少个人抒情色彩。于此相关,曲调平直,同语言音调密切结合,庄严肃穆,慷慨激昂。故其音色较为明亮,属于科尔沁长调民歌那样的古朴派风格。总之,蒙古族长调民歌中存在着不同音色,这是客观事实。音乐美学领域内,有关音色问题是新的课题,尚未得到重视,应加强这方面的研究。

(八)语言节奏——长音节奏——“诺古拉”节奏

“语言节奏——长音节奏——“诺古拉”节奏,属于音乐表现手段范畴。从音乐形态方面来看,长调民歌的特殊性,主要表现在节奏和结构方面,而不在于音调和调式。换言之,长调民歌的根本属性,即在于一个“长”字上面。蒙古族长调民歌的节奏形态,大体有以下三种基本类型:一是陈述性的语言节奏;二是抒情性的长音节奏;三是华彩性的“诺古拉”节奏(含唱法)。总体上说,以上三种节奏型的有机结合,以及有规则的相互搭配和周期性的律动,,构成了长调民歌节奏的基本形态。毕达哥拉斯认为美产生于数与比例,蒙古人寻求“度”变化发展形成的音乐美。长调民歌三种节奏形态,达到比例关系比例关系,结合有度,才能形成音乐美,为听众带来审美愉悦。

陈述性的语言节奏——我们观察长调歌曲的节奏形态,首先遇到的就是陈述性的语言节奏。长调民歌和短调民歌一样,由歌词和曲调两个基本要素构成。作为一种歌曲形式,无论是短调民歌还是长调民歌,总是要“说”些什么,叙述某些具体内容。而要达到“说”些什么的目的,则势必通过歌词——语言表现出来。通常情况下,长调歌曲的开首之处,往往就是陈述性的语言节奏。陈述性语言节奏的基本特点,便是与语言音调紧密结合,时值相对较短,速度适中,律动均匀,具有明显的周期性,集中体现出歌曲的节拍规律。显然,节奏方面的上述要素,都是为了清晰地传达歌词,陈述内容而服务的。

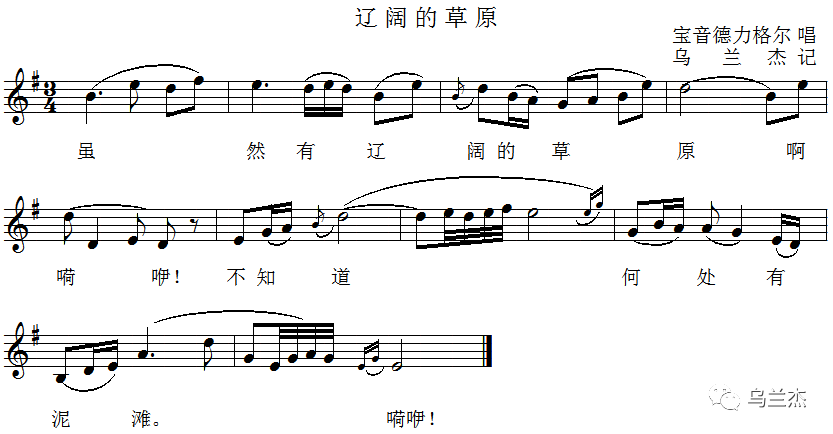

陈述性语言节奏所处的位置,一般在歌曲的开首之处,像《旷野中的蓬松树》那样。然而,民歌所表现的内容和情感是无限丰富的,千差万别,灵活多样,不可能只有一种模式。根据歌曲所表现的内容,也有其他不同方式。例如,有些长调歌曲的歌词,并不从陈述性语言节奏开始,而是先进入“长音”,或者是拖腔,将炽热的情感抒发出来,然后才进入陈述性的语言节奏,叙述歌曲的具体内容。例如,呼伦贝尔盟长调民歌《辽阔的草原》即是先进入拖腔,再进入语言节奏。

谱例2

另外,还有些篇幅浩大的长调歌曲,则把陈述性的语言节奏放在结构的中间部分,显得与众不同,自成一格。如锡林郭勒盟民歌《步态轻巧的枣骝马》,陈述性的语言节奏出现在结构的转折之处。一连串急促的宣叙音调,犹如马蹄声碎,活泼而轻巧,与前面的长音节奏形成鲜明对比,算是一首比较特殊的例证。

目前,无论是教学和演唱,对长调歌曲的陈述性语言节奏均有所忽略,出现了一些偏差。我们知道,长调歌曲和任何歌曲形式一样,开始时往往不是音乐的高潮。音域不宽,节奏整齐,情感平和,要求歌者把歌词像讲话那样“说出来”。意大利美声学派有一句名言:“谁说得好,谁就唱得好”,蒙古族长调歌曲何尝不是如此!长调歌曲的开头部分——往往是第一乐句,并不需要将音量唱得太强,节奏拖得过长,而是要求唱得节奏紧凑,字正腔圆,从容不迫。然而,有些歌手却片面理解了长调歌曲的“长”字,以至于进入了认识上的误区。他们以为既然是长调歌曲,就应该是越长越好。于是,便一味地追求“长”。甚至暗暗相互攀比,谁能唱得更“长”。其结果是导致气息滞涨,声音僵硬,直至把歌曲的节奏拖散,结构拖垮,破坏了长调歌曲的优美意境。当然,如果作为一种特殊的声乐训练手段,练习长音自然无可厚非。但作为艺术表现来讲,片面追求所谓“长音”,却是很不高明,有害无益的。

抒情性的悠长节奏——人们欣赏一曲蒙古族长调民歌,突出的感受便是辽阔自由,热情奔放,充满着浓郁的草原气息。那么,辽阔自由,热情奔放的审美感受,又是通过什么样的音乐手段达到的呢?其实说来很简单:悠长的节奏,宽广的音调,造成了辽阔自由,热情奔放的意境。所谓悠长节奏,并不是长调歌曲所独有的。蒙古族抒情性的短调民歌、说唱音乐,以及萨满教歌舞中,同样也有悠长的节奏形态。然而,悠长节奏在长调歌曲中所起的特殊作用,以及美学方面的丰富内涵,是其他音乐体裁中的悠长节奏所不能比拟的。通常情况下,悠长节奏出现在陈述性的语言节奏后面,一般是乐句落音的自然延续。从音乐形态上说,它不过是一个时值较长的 “长音”,比较简单,并没有什么太大变化。有时则是一个不带歌词的“拖腔”,婉转华丽,富于装饰性。然而,无论是在音调发展抑或是曲式结构方面,悠长节奏和“拖腔”是非常重要的音乐表现手段,均起着不可或缺的作用。

首先,悠长节奏的出现,往往与长调歌曲的结构划分联系在一起。长调歌曲一般都篇幅浩大,乐句内部大都划分更小的结构单位——乐节。而在乐句或乐节的结尾处,必然会出现悠长节奏,使歌曲的结构划分变得更加清晰明了。长调歌曲篇幅越大,则悠长节奏出现的频率就越高,所发挥的作用也越大。其次,从长调歌曲的音调发展方面来说,悠长节奏的张力较强,每个乐句之间,由于落音合理,长短有度,彼此呼应,既为音调发展提供了节奏动力,也为调式逻辑提供了依据。长调民歌基本的节奏流程,便是“密——疏——密——疏”,不断地从陈述性的语言节奏转入抒情性的长音节奏,周而复始,形成有规则的周期性交替,表达长调歌曲的内容。

华彩性的“诺古拉”节奏——长调歌曲有一种特殊的演唱方法,歌者运用专门技巧,唱出一连串婉转曲折的细碎花腔,极富装饰性和华彩性效果,蒙古人将其命之为“诺古拉”。“诺古拉”一词,蒙语中的原意为“曲折”,后衍生出“婉转”之意。玲珑剔透,灵活轻巧的“诺古拉”,犹如牧草碧波涟漪,羊群滚动如潮,鲜花随风摇曳,百灵鸟在云端歌唱……,动静结合,长短相济,令人联想起草原上一切有生命的美好事物。如果说悠长节奏像是重彩浓墨,着重描绘草原的广阔空间,那么“诺古拉”节奏则无疑是巧施装点,勾勒出绿色世界的勃勃生机。

从音乐形态的角度看,构成“诺古拉”的因素是多方面的,既有音程和节奏方面的要求,也有演唱方法方面的要求。有些“诺古拉”形态是音程、节奏、演唱三种要素相结合的产物,可以在记谱中表现出来,带有显性特点。反之,有些“诺古拉”则是特定节奏型和演唱方法相结合的产物,音程方面却并没有特殊要求。换言之,从谱面上体现不出来,带有隐性特点,因而往往被人们所忽略。有人建议采用一些特殊符号,分别标明不同类型的“诺古拉”,使之趋于规范化。但也有人不赞成这样做,目前音乐界尚无定论。然而,无论哪一类“诺古拉”,首先必须界定其音乐形态。如果不能满足其应具备的音乐要素,演唱方法也就失去了客观依据。我们过去更多地强调“诺古拉”是一种演唱方法,这无疑是正确的,但却忽略了它的另一方面,即特殊的音乐形态,未免带有一定的片面性。

结 语

任何一门学科,第一位的工作是搜集资料,占有资料,蒙古族音乐美学亦不例外。文献资料相对缺乏的情况下,我们只能采取“挖掘——提炼——借鉴”的办法,解决蒙古族音乐美学的资料问题。所谓挖掘,主要是借助语言学的方法,从蒙古族语言中挖掘有关音乐美学的词汇。所谓提炼,就是从丰富的民歌和民间音乐资料中,提炼出有关音乐审美的资料。所谓借鉴,包含三方面的含义:一是从蒙古族其他学科中寻找有关音乐美学的资料,诸如考古学、文学、美术之类。二是借鉴汉族和其他少数民族相关资料,为我所用。三是借鉴外国的音乐美学研究成果,参考其研究方法和理论体系。

(一)民间音乐中蕴藏的美学资料——蒙古族草原文化的传播和传承,主要依靠口传心授。民歌不仅是草原游牧文化的结晶,同时也是草原游牧文化的基本载体。资料和方法均隐藏在对象之中。民歌和说唱中不乏直接表现蒙古人美学观念的生动资料。诸如,《六十个美好》、《旷野》、《金泉》等,具有很高的学术价值,可以成为音乐美学的基本资料。

(二)语言中蕴藏的美学资料——蒙古族语言中蕴藏着丰富的美学资料,其中自然包括音乐美学资料。因此,通过正确的方法,从语言中挖掘音乐美学方面的有用资料,不失为建立蒙古族音乐美学的有效方法之一。中国古代哲学中,名实问题占有重要地位。所谓“名|”就是事物的概念、名词;所谓“实”则是指事物本身。先秦时代始,诸子百家即围绕着名实问题,展开了激烈辩论。上世纪60年代,欧洲和美国兴起“语义学”和“符号学”理论,产生了深远影响。我们应当借鉴中国古代的名实之学,以及外国的“语义学”、“符号学”理论,探求蒙古族音乐美学中的名实关系。

(三)历史文献资料——包括蒙古族文献资料、汉族和其他兄弟民族文献资料、国外相关文献资料。13世纪初,蒙古人创制了自己的民族文字,留下了 丰富的历史文献。其中不乏美学方面的资料。我国历代文献中,记载着北方游牧民族和蒙古族的丰富资料。我们可以从中筛选出音乐美学方面的有用资料。另外,蒙古人曾在欧亚地区建立四大汗国,故相关国家的历史文献中,记载了不少有关蒙古人的活动,其中也有音乐方面的资料,值得我们去搜集和利用。

“尺有所短,寸有所长”。

蒙古族缺乏音乐美学方面的历史文献,这是我们的短处。但我们也有自己的长处,浩如烟海的民歌和民间音乐资料,其中蕴藏着各种鲜活而丰富的资料,可以帮助我们解决资料缺乏的困难,这又是其他民族所不及的。内蒙古音乐界经过几代人的努力,做了很多工作,取得了显著成绩。蒙古族音乐美学方面的工作,已经提到日程上来了。“是所望于诸公”,相信在不久的将来,一定会有蒙古族音乐美学方面的著作问世,填补音乐理论方面的空白。

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论