个人简介

黄聪,1971年生,中共党员,中国作家协会会员,阿拉善盟作家协会常务副主席兼秘书长,阿拉善盟委党校决策咨询专家,阿拉善盟政协、阿拉善左旗政协特聘文史专员。

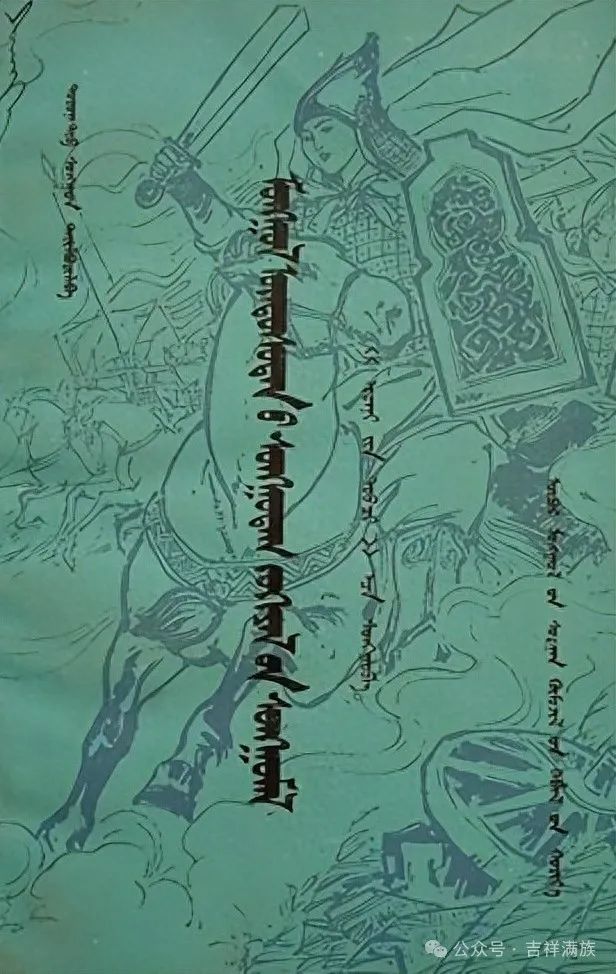

在《朔方》《安徽文学》《四川文学》《飞天》《草原》《骏马》《鄂尔多斯文学》《丝绸之路》《映像》《散文选刊》《海外文摘》《小小说》等刊物发表散文及中、短篇小说多篇,著有电影文学剧本《金色胡杨》《大漠骄子》《血脉舍利》《胡杨林里的较量》《国际路线》及多集广播剧《大道通天》,出版中篇小说集《茂密的扎干林》。长期从事阿拉善地方文化研究,执笔撰写大量反映阿拉善历史文化的文章,《鲜为人知的阿拉善共产国际秘密通道》在《人民政协报》发表后被国内各网站广为转载,为大革命时期阿拉善共产国际秘密通道写入中国共产党党史起到了一定的推动作用。

午饭后我去了茶楼。

歆玉显然没想到我这会来,从碧玉的茶几上抬头看着我,右边脸颊有一片深色的红印。显然,刚才她枕在胳膊上睡着了,而且是睡熟了。淡淡一笑,先上楼吧,我取茶叶。

我朝她笑笑,点点头上楼。

歆玉端一套新的茶具上来。

要换茶具吗?我问。

这套茶具我只用过一次。

我拿起一只茶杯,杯壁极薄,微微透光,羊脂般的颜色,应该是极好的玉。很值钱吧?

昆仑玉。歆玉脸上依旧是淡淡的笑容。

哦,难怪。我还是喜欢这套夜光杯,和茶几配套。

夜光杯也是昆仑玉,和这茶几一般的颜色,显得古朴典雅,有沧桑的感觉。羊脂杯太富贵了,不适合我这类粗线条的人。

天热,换个茶吧。

歆玉跪在对面煮水,神情专注,仿佛一位国手作画,胸有成竹,一举一动极有韵致。其实,就这么面对面地看着她也是一种享受,修长的身材,飘逸的长发,安静的笑容,有气质的女子是很耐看的。

沸水浇洗了茶壶茶杯,歆玉小心翼翼地打开一个纸包,镊子轻轻捻起一片荫干的绿叶放入壶中,再夹两棵草根状的东西,双手执壶,轻轻地在茶壶中注水。

这是茶吗?

三七荷叶茶。

真有这茶吗,我说茶楼怎么叫了这么个名字,还真有这茶。

我自创的。歆玉微笑着,盖上茶壶盖,端水壶轻轻地在那羊脂般的器皿上浇注。

正午,屋里闷热,跪的膝盖有些麻了。我去把空调打开。

不用,一会儿就凉了。歆玉说。

轻捏茶壶倒了一杯,双手捧在我面前,请用茶。

我接过茶杯,刚煮沸的茶水盛在这个薄薄的羊脂杯里,却不烫手。捧起闻闻,一股淡淡的中药味。

真的是三七啊?

尝尝就知道了。歆玉的笑容依旧很淡。

浅呷一口,淡淡的清香溢满口腔,舌苔竟然有一些清凉的感觉,好像含在嘴里的不是一口烫茶,而是一块即将融化的冰糕。哦,这个感觉很奇妙,我咽下去,仿佛一股清凉的泉水缓缓地浇透全身,通体舒泰。

好茶!又呷一口,闭了眼睛慢慢地品味,淡淡的清香快把我融化了。睁眼看歆玉,端正地长坐在我对面,双手轻抚小腹,似笑非笑地望着我。

好茶!真不亏了这茶名,不负这间茶楼。

歆玉抿嘴轻笑,我也是无意间发现它很特别。

之前怎么没给我喝?客人们喜欢这道茶吗?

我配的方子凭什么给别人喝。歆玉说着眼皮微阖一下,脸上似有愠色。

哦,看来我比较幸运,受宠若惊啊。

我笑着抱拳朝她一揖。

歆玉笑了。我也不常喝,喝茶也得看心情,什么心情喝什么茶,没心情的时候别糟践茶。

现在什么心情?

我问。

喝茶的心情,三七荷叶茶。歆玉说着抿嘴斜睨,模样儿很调皮。我们一起笑了。

歆玉微笑着向我敬茶。

相视一笑,仿若徐徐微风轻轻地拂过脸颊,爽在身上。

和她对饮的感觉很好,这样的安静让我陶醉。在我看来,歆玉就是一副慢慢打开的国画卷轴,散发着浓郁的墨香和淡雅的芬芳。

干嘛这样看我?

我一直就这么看着你,是你没注意。

歆玉低了头,我看见她脸上的红晕。

沙葱是个好东西啊,但凡镇上的居民都好吃这一口,尤其是这开春的沙葱,香、辣、鲜、脆,家家都要买点回去尝鲜,也是饭店酒桌上必备的菜肴。起初,人们采沙葱是自家储备冬菜,那时候交通不便,镇上到了冬天就见不到新鲜蔬菜,国庆节那几天,家家户户男女老少搭车去乌兰布和沙漠里的公路边上采沙葱,回来腌制在一口口大缸里。那个时节,整个小镇都弥漫着沙葱特有的辣香味儿。后来,采沙葱就成了一种职业,一些居家的妇女不甘清闲,搭车去野地里采了沙葱来卖,居然也是一份好收入。月香三年前才开始采卖沙葱这个行当的,入了行才知道采沙葱的艰辛。每年四月到十月,每天天不亮就得起来到路上搭车,能不能搭上车是一回事,能不能采到沙葱又是一回事。毕竟,沙葱这东西是野生的,好一年差一年,得看老天爷的脸色,下点雨就长得好,天旱了出的就少。好的时节蹲在那里不挪窝儿,个把钟头就能采一麻袋,差的时候跑断腿也采不来一篮子。还得提防刮风下雨。沙漠里雨水少,风却多。风无常,来去没有征兆,大风起时遮天蔽日,黑的啥也看不见。有个伴儿还好,互相依偎着也不甚害怕。一个人的时候可就不好说了,蒙着头紧紧贴伏在沙丘下动都不敢动,就怕被风卷走了。月香不爱和那些婆姨们一起,嫌她们爱叨叨,谁家还没有个啥隐秘的事情,干啥到处宣扬,传得到处都是闲话。在这个行当里,月香是个独行客。也不是不爱和人一搭里走,就怕人家追根刨底地问她家里的事,那是月香的心病,每每想起心里就疼得很。

才过了清明,地皮儿刚刚回暖,百草还未发芽,这片大滩就已经显得郁郁葱葱了。冬青是沙漠里最常见的植物,也是沙漠里唯一常绿灌木,一旦扎下了根,那就枝连枝片连片地展拓拓地铺展了去,一眼望不到头。月香喜欢冬青,无论春夏秋冬,总是活得那么茂盛。人就该像冬青这样活着,一年到头都有个精神气儿。看惯了黄沙戈壁,突然置身这青翠的漠野中,嗅着冬青待放的花蕾散发出特有的芳香,心里说不出的舒畅。似乎,心底里所有不顺心的事儿全都舒展了。

沙葱绝对是大漠里最早发芽的植物,天气变暖的时候,只要落几点雨,或者地皮上有那么一点湿气儿,它就能发芽。先是一根细细的黄芽儿探出头来探寻春的气息,几天时间就一丛丛一簇簇点缀了焦黄的地面。吐纳知新,冬青滩上凝聚了大量的湿气,适于百草生长,沙葱最早把握了这个机会。

月香取出篮子里的编织袋,塞进一丛冬青里,提着篮子蹲下身子采摘沙葱。前些天下过雨,沙葱长势旺盛,站着看也没啥,蹲下来就看见地上稀稀拉拉地长着许多细细的沙葱。不过,还是不到时候,沙葱还没有起墩儿,只能蹲下来一根一根地揪,半跪半蹲地挪动一大片地方才能揪那么一小把。

天气阴沉,隐略了沙葱嫩绿鹅黄的颜色,和去年的黄草杂在一起几乎不能辨识。月香采的很仔细,不停地挪动脚步,一根一根地揪,个把小时篮子里就顺顺地铺了厚厚一层,青翠的颜色令人馋涎欲滴,空气中弥漫的辣香味儿直往鼻子里灌,不由打几个喷嚏。采沙葱是个细程活,月香采的沙葱绝对不带一根杂草,一边采一边捡拾干净了,尖对尖根对根顺顺地摆放在篮子里或者装在编织袋里,省了顾客捡菜。

采沙葱是月香的事,经常两头不见太阳地在荒天野地里奔波。卖沙葱一般是三生在做,因为月香采摘的沙葱干净整爽,卖相极好,到了市场往往打开编织袋就有人争着来买。尤其是那些开饭馆的,十斤八斤地订购。有时候市场上沙葱多了不好卖,三生便一斤一斤分开装了袋子拄着拐杖挨门挨户地送去,也能顺顺当当地卖完。

月香累了,汗水湿透了衣衫,冰凉地贴在身上。直到装满了篮子,月香才站起身,揉揉酸麻的双腿,向着远方眺望。

阴云低垂,东边的地平线几无亮色。起风了,漠风夹带了一些湿气潮潮地从身边流过,漫滩的冬青更显青翠。

风是雨的头,雨就要来了。

月香解下头巾擦了擦汗,把头巾挽在颈上,提起菜篮找见编织袋,把沙葱顺顺地装进编织袋里。早起什么也没吃,肚子饿了。月香把饭盒装回编织袋,拧开矿泉水瓶喝了几口凉开水,快速地朝那边走去。

赶在雨来之前,一定得把袋子装满。

风吹冬青沙沙地响,那一根根细细的沙葱苗儿随风轻摆,似乎是向辛勤的月香弯腰致敬。月香隐身在冬青丛里左右开弓,恨不得再生出一只手来。汗水从发根渗出流下额头凝在眉梢。采沙葱的手辣味太重,月香摇一摇头,摇落几滴晶莹的汗珠儿。

湿气渐重,地面上的一切全都模糊了,分不清哪是草棵哪是沙葱。月香跪在地上一步一步地挪,身后留下一溜儿长长的印记。

雨,悄无声息地来了,细润的雨丝儿像小羲月的手,轻轻地抚摸月香的脊背。地面渐渐变了颜色,焦黄的沙土贪婪地吮吸空气里的水粒儿,把大地染成深褐色。月香的裤腿湿了,雨雾凝结成水,湿了头发,湿了衣衫,湿了菜篮里的沙葱。随着身体的挪动,身后显出干土的印痕,随即被湿漉漉的空气浸染了。

雨渐大,雨滴儿落在地上砸得沙粒飞溅。月香不得不起身,拖着编制袋藏身在一丛冬青树下。

冬青虽然低矮,却很繁茂,树丛下的空隙里暂可藏身。月香蜷在冬青树下,远眺那边的公路。公路上水汽氤氲,呈现一片亮色,像是一条跳跃的大渠。一辆汽车从路上驶过,水花绽放,仿佛拖着一条水色的巨大尾巴。

雨越来越大,极目眺望,却无法看远,冬青滩上泛起一层白的水雾,密密的雨滴儿落在冬青上沙沙地响,冬青树下已经找不到一块干燥的地方,月香全身湿透了。雨水冰冷,浸润了肌肤,冷到骨髓。月香感觉从没有过的寒冷,缩着身子不停地打冷战。

我对面是一位神情冷漠的老人,头发雪白很难找到一丝杂色,眼睛浑浊茫然,眼神里看不出悲喜,也看不到忧烦,我能读到的东西只有一样,冷漠。不过,这不是我看到的全部。他的面貌极为丑陋,左边脸严重变形,颧骨薄得似乎只有一层皮,脸颊上却突兀地长着个恶心的肉瘤,就好像被谁削去了半边脸,然后在脸颊上缝了一颗皴皱的核桃。如果不明就里地遇到这个模样的人,没准儿我会被吓跑的。我注视着这样的一张脸足足看了一个多钟头,依旧感觉特别的压抑。但是,我更加肯定了自己的判断,他绝对是一个有故事的人。

见到他是个偶然。

每次下乡不过是走走过场,按照人家安排的路线走一遍,送点慰问品说几句安慰鼓励的话完事。这一回,贼精的宝山察觉了我好打听的习惯,故作神秘地说扎干呼都格嘎查还有一个土匪,他的过去没有人能说得清楚,还坐过两次牢。这句话很有效果,沙窝窝里居然还有这样一个人物,我的好奇心被勾了起来,甚至是迫不及待地催他一起来了。可我没想到居然是个闷葫芦,这么面对面地坐了一个来钟头,竟然没有开口说一句话。

老嘎瓦显然没有想到我会动手做饭,进屋稍微愣了一下,在墙洞里摸出一支蜡烛点着支在炕桌上,然后盘腿坐在炕沿上默不做声地抽烟,好像我给他做饭是理所应当的事。

人老了,饭量也小,他只吃了一碗面条。不过我能看得出来,老人家吃得舒坦,烛光里脑门上渗出津津汗珠,脸上那颗核桃般的肉瘤也泛着光泽。

有些事情说出来心里也就释然了。

我长长地出口气。

老嘎瓦端起酒呷了一口,望着碗里透明的液体,缓缓地说,唉,都过了好多年了。

代表作三

写什么题材,用什么手法来表现一个作家对历史或当代社会现象的观感与思考,这是我经常思考的问题。

铁肩担道义,妙手著文章。作家的职责在于以文立德,勇于承担时代、民族和社会责任,以高昂的理想鼓舞人,以高尚的情感感染人。这就需要作家必须有敏锐的觉悟、独立的人格、自由的思想、强健的精神,以高度的责任感来反映生活的真实和社会的现实,宣泄个人的情感和思想的认识。时代在发展,社会在进步,生活在提升,文明在普及,作家的社会责任感和历史使命感牵连着文学与时代、文学与历史、文学与民族之间的深刻关系,凸显着作家的文化底蕴、思想格局和精神境界。作家是时代的先锋,是历史的载者,是正义的歌者,是腐朽的医者,因而创作必须要有正确的国家观、民族观、历史观和价值观,不得以偏激的思想玷污自己的祖国、狭隘的观念破坏民族的感情、偏颇的认识颠倒历史的真相,不得为赋新词强说愁而曲解真善美、无病之呻吟而无限放大自己的痛苦。

环境影响作家的心境,思想决定作家的格局。悲天悯人者说,写作是痛苦的宣泄;知足常乐者说,写作是美好心情的表达;愤世嫉俗者说,写作是对社会阴暗面的无情鞭挞;安平乐道者说,写作是坚守自己的理想信仰。这世间的一切,都在矛盾中产生、都在矛盾中发展,不论什么样的环境,作家书写的都是自己的情怀。

图文来源:阿拉善盟作家协会

图文制作:魏 然

审 核:赵秀萍

- 上一篇: 【阿拉善艺苑名家】第一期 作家 ⑥胡晓燕

- 下一篇: 【阿拉善艺苑名家】第一期 作家 ②温智慧

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论