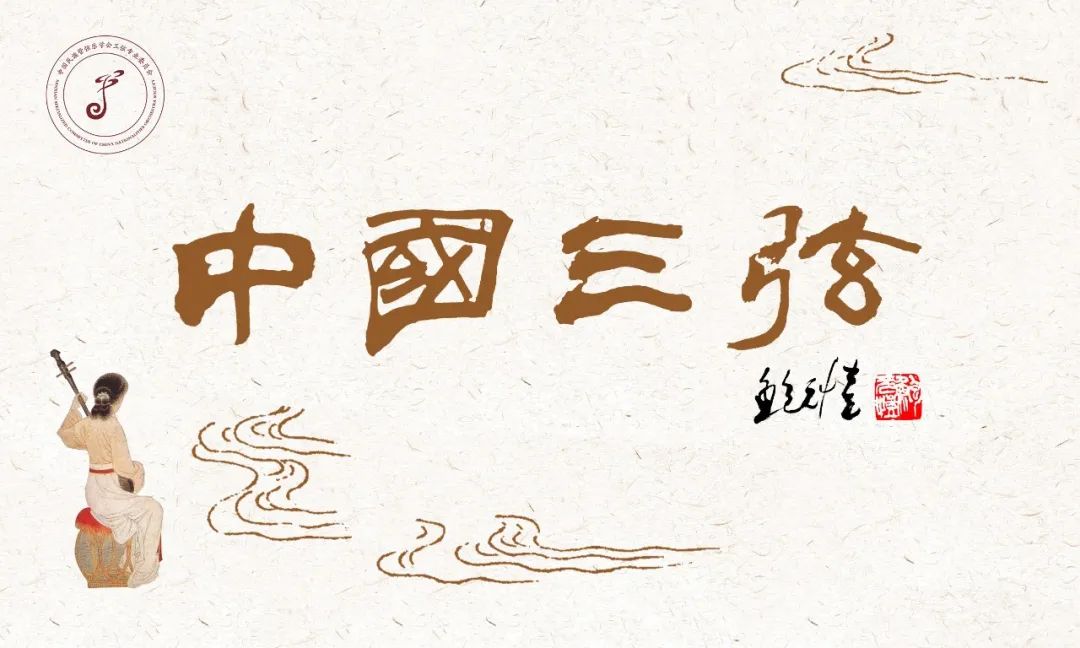

【文物拾珍】信众圣地 璀璨生辉——赤峰佛教寺庙撷影(二)

![]()

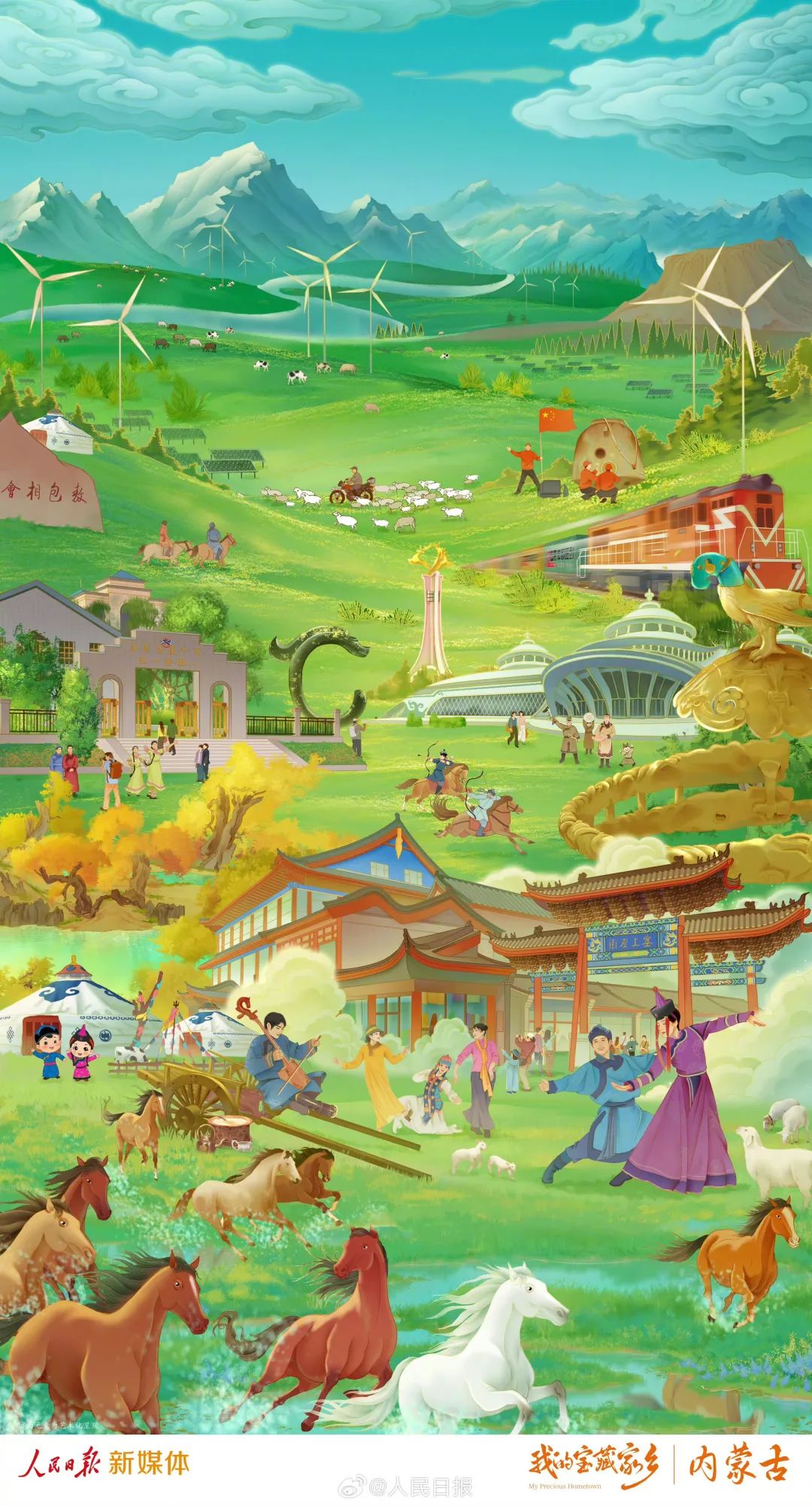

晨钟暮鼓,惊醒世间名利客。经声佛号,唤回苦海迷路人。古往今来,多少人因见道场清幽庄严而生清净心;或因在道场见闻经书法宝,若有所思而生欢喜心;或因见佛相慈悲,顿觉众生深处苦海而发起救世度人的慈悲心……佛家对社会、对人生的认识和向往,也与世间殊途同归。惩恶扬善,国泰民安,是人们共同的追求。

佛教在赤峰地区影响久远,而寺庙则是赤峰各民族传统文化积淀、承传、发扬的场所,是各族信众精神寄托的圣地。游览寺庙,可以了解历史、认识宗教、欣赏艺术。

佛教在赤峰地区传播及寺庙建立。佛教传入北方草原地带,始于匈奴时期。此后统治北方的各个民族都推崇佛教。辽代及明末清初,佛教在赤峰地区的传播形成了两个高潮,寺庙作为佛教的载体,在赤峰地区留下了大量的历史遗迹。

![]()

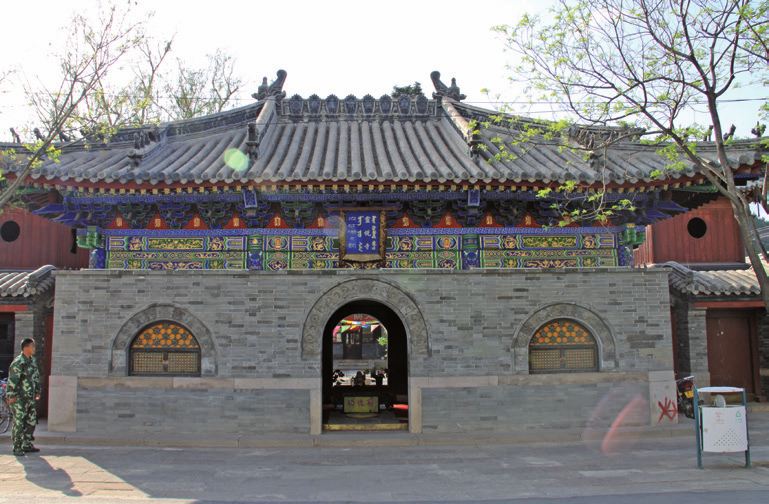

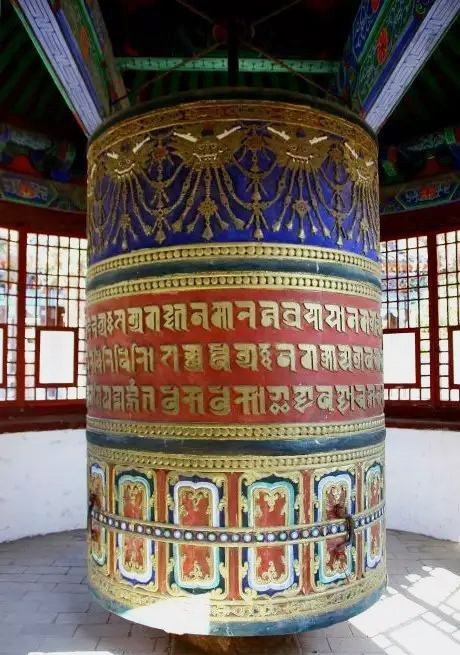

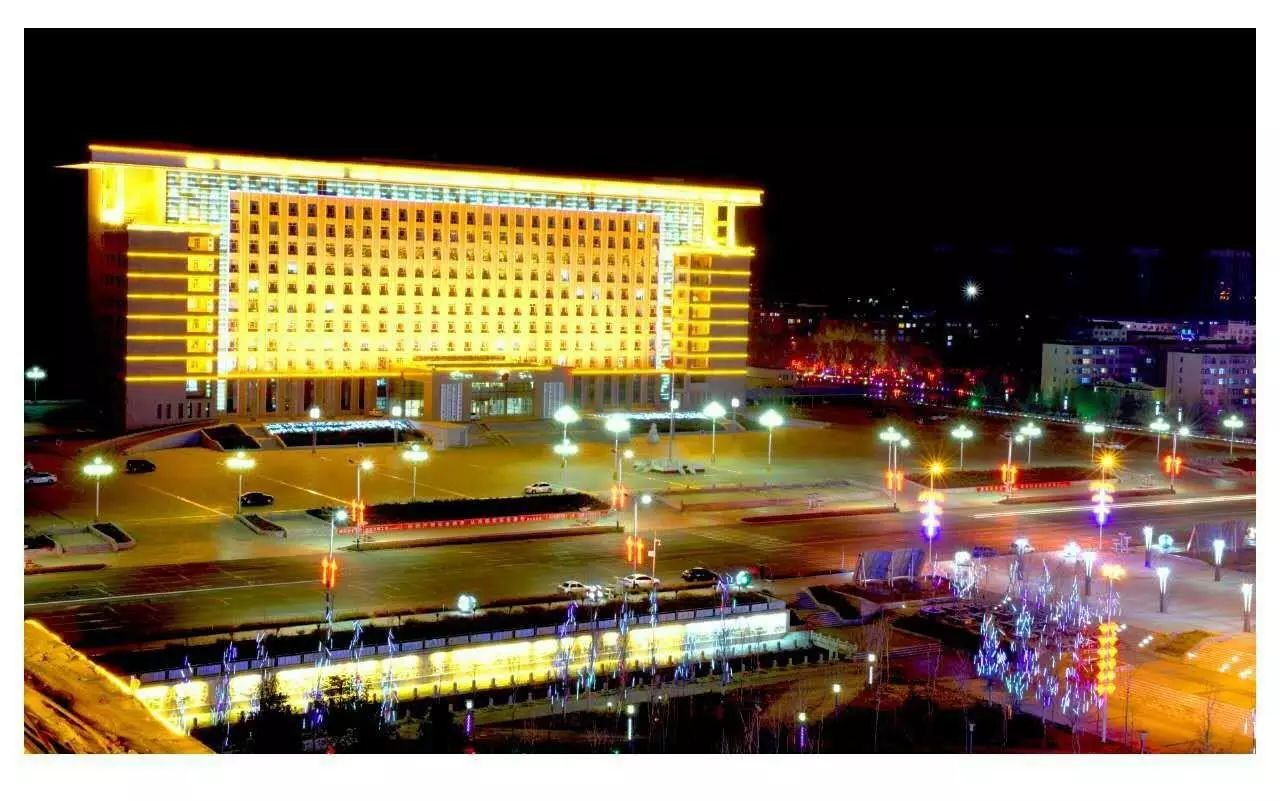

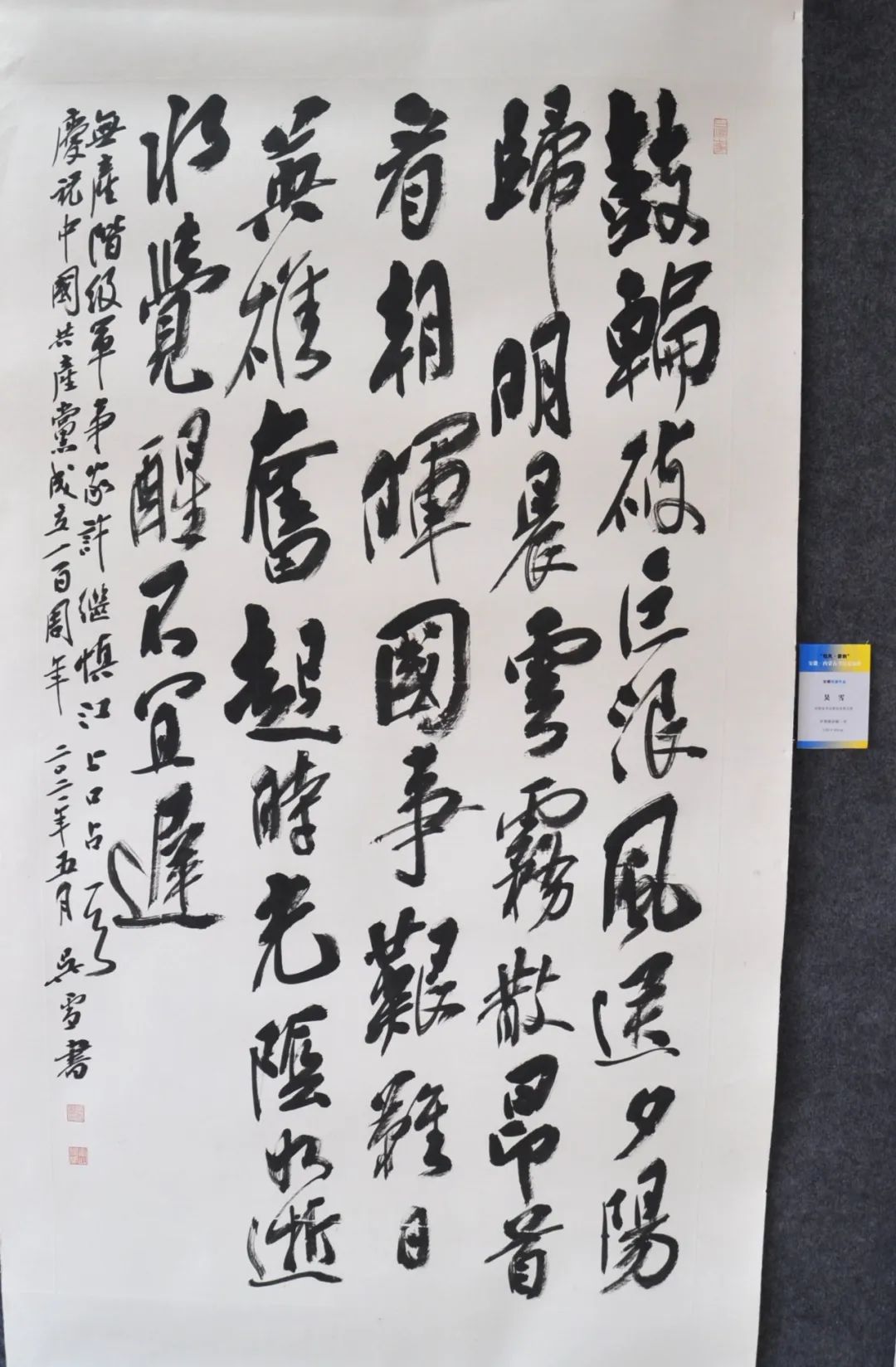

赤峰地区佛教寺庙历史现状。1956—1958年的宗教改革,以及1966-1976年的“文化大革命”,广大宗教界人士受到打击迫害,喇嘛被迫还俗,宗教活动彻底中断,寺庙也遭到严重破坏。十一届三中全会以后,开始恢复和落实宗教信仰自由政策,寺庙场所也逐步得到恢复和开放。随着旅游业的发展,佛教寺庙也成了旅游的热点地区。赤峰藏传寺庙建筑特色。赤峰地区藏传佛教寺庙极具本土特色,在建筑风格上多承袭汉地寺庙建筑特点,且包含了许多藏传佛教与本土文化元素相结合的印记。赤峰市区域内的藏传佛教寺庙建筑,大体分为三种,即汉式(宫殿式)、藏式和“汉藏混合式”。其中以宫殿式居多,藏式多集中于阿鲁科尔沁旗和巴林右旗,其他旗县绝大多数为宫殿式。藏传佛教寺庙建筑群高低错落,富有变化,不强调布局的对称。阿鲁科尔沁旗的罕庙就是典型藏式建筑。汉式(宫殿式)藏传佛教寺庙建筑风格在赤峰地区居多。其主要特征是纵轴式布局,将寺院内各主要殿堂布置在一个纵轴上,每个主要的殿堂左右各有一座配殿,从而形成四合院格局。翁牛特旗梵宗寺、宁城县法轮寺、巴林右旗荟福寺、喀喇沁旗福荟寺、灵悦寺等都属此建筑形式。“汉藏混合式”将汉、藏两种建筑风格糅合在一起,代表建筑有巴林左旗真寂之寺(格力贝尔召庙)。福会寺位于喀喇沁旗大庙村,为典型藏传佛教寺庙,始建于清康熙年间。全盛时期住寺喇嘛曾达450多人。福会寺是喀喇沁亲王府景区中著名人文旅游景点。2001年被列为国家级重点文物保护单位。![]()

国保福会寺 布和仓 摄影

福会寺为长方形,占地6136平方米,建筑面积2063平方米。座北面南,呈中轴对称式布局。福会寺具有古朴典雅的清代早期建筑风格,体现了中国北方官式建筑严谨、庄重的构造特点。福会寺布局紧凑,是内蒙古地区中小型藏传佛教寺庙的典型代表。现存单体建筑15幢,主要为砖木结构,大式做法,高级屋顶,和玺、砖雕、木雕装饰,极具特色。各殿堂雕塑佛陀、菩萨,墙绘佛经故事。经堂内主尊木雕佛龛,造型严谨,体量高大,雕刻繁缛精细,彩画金碧辉煌。除主殿供奉的佛像外,在东西配殿还分别供奉药师佛、文殊菩萨、不动明王、莲花大师、大威德金刚等,各在其位、各司其职。![]()

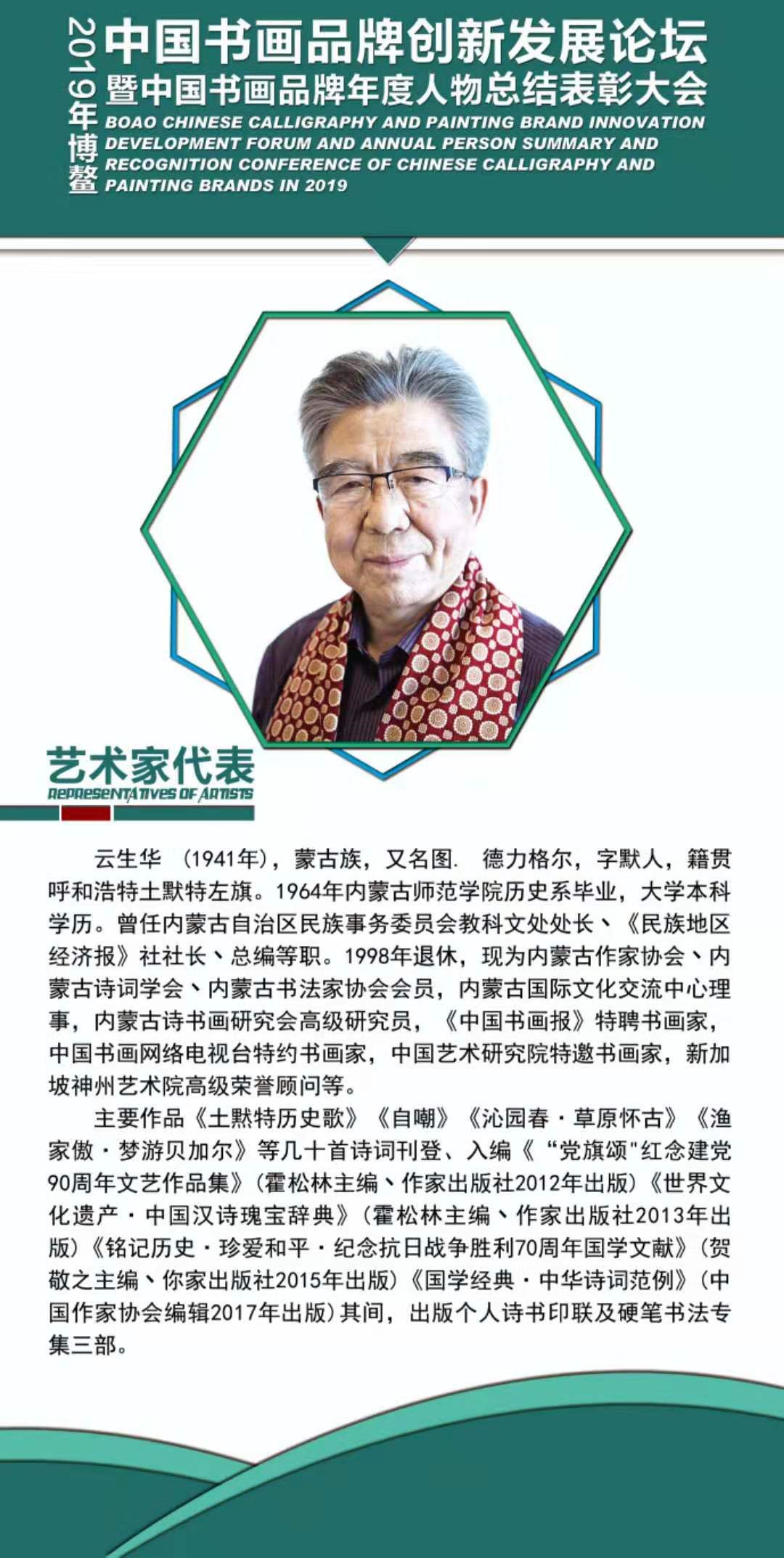

荟福寺俗称东大庙,位于巴林右旗大板镇中部,占地面积7100平方米,是该旗现存一座较大清朝早期古建筑群。该寺在清康熙四十五年(1706年),由巴林乌匀衮王爷初建,历代几位活佛精修而成。清雍正四年(1726年),由固伦荣宪公主扩建。民间也称“巴晶苏模(虎庙)”,后改名荟福寺。据传说,康熙皇帝巡幸巴林看望女儿时,曾在巴尔达木哈拉山(现巴彦汉山)松林中猎获一只斑斓猛虎。这只虎皮后来被制成标本,栩栩如生地供在寺中,“虎庙”一说由此而来。

![]()

荟福寺香火 李永峰 摄影

![]()

荟福寺诵经 张志恩 摄影

这座古建筑群有天王殿、会经殿、供佛殿三个主体工程,现存建筑160余间,按正南北向中轴线对称分布形成封闭式建筑群体。寺庙藏有“甘珠尔经”108卷。2018年被确定为国家级重点文物保护单位。历史上荟福寺藏传佛事活动盛极百余年,在华北、东北地区享有较高的声誉,成为上个世纪之初集佛教、商贸、文体、娱乐活动的中心和集散地。“文化大革命”中寺庙部分受损,1982年开始恢复寺庙法会。![]()

灵悦寺位于喀喇沁旗锦山镇锦山大街,藏传佛教寺庙,始建于清朝康熙年间(1692-1722),为清康熙帝为五女和硕端静公主及其驸马、喀喇沁第三代郡王噶尔臧修建的家庙,为典型汉藏结合式庙宇。![]()

灵悦寺占地6100平方米,建筑面积2000平方米。建有经堂佛殿100余间,兴盛时住庙喇嘛达500余人。“文化大革命”寺庙遭受破坏,后复修。2006年05月25日,灵悦寺作为清代古建筑,被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。![]()

灵悦寺坐北面南,呈五进中轴对称式布局,由山门、钟鼓楼、天王殿、中殿、大雄宝殿、经堂、东西前配殿、东西后配殿、嘛尼亭、经库等单体建筑15幢。门殿3间为山门,通道两侧立有泥塑佛像四尊,钟、鼓二楼各列两旁,前殿之后建有嘛呢亭,嘛呢亭内设有“转经”,轮壁刻有“嘛呢叭咪哞”梵文六字真言。大殿宏伟壮观,内有大小佛像百余尊。每年正月和六月,全寺喇嘛聚此诵经成为定制。藏经殿藏有各种经卷二百余部。由于藏传佛教在清代成为蒙古族的一致信仰,因此这座瑰丽堂虽历经沧桑而游人不断。普祥寺座落于宁城县小城子镇柳树营子村,俗称石碰子庙,始建于清乾隆年间(1736-1796),是目前宁城县保存比较完整的一座藏传佛教寺庙。普祥寺占地约4亩,整个庙宇气势宏伟。由三层大殿组成,前殿为天王殿,中殿为罗汉堂,后殿为大雄宝殿。三层大殿庄重深存,殿宇四角飞翔檐主辅分明,殿内金身佛像形态逼真,阶前旗杆耸立,庄严肃穆。

![]()

普祥寺外景 杨明 摄影

古寺上的文冠果古树群,树龄超过了370年,与普祥寺同庚,是中国北方最古老的文冠果古树群。据民间传说,文冠果是神树,在藏传佛教界每建一处寺庙,都要栽植文冠果。文冠果是北方寺庙的专有树种,文冠果油被用作佛前长明灯用油,以示佛光普照神道长明,也因此赢得了“南有菩提,北有文冠”的美誉。![]()

普祥寺僧人 王丽达 摄影

清代,普祥寺香火鼎盛时期僧侣多达九十九人,建国后五十年代末期尚有喇嘛二十几人。文革中,整个普祥寺惨遭破坏,殿内佛像被砸,佛经被焚,古柏被毁,只剩下破烂不勘的殿舍和寺院。近年来,当地政府协调相关部门已将普祥寺修缮一新。![]()

神树普祥 杨明 摄影

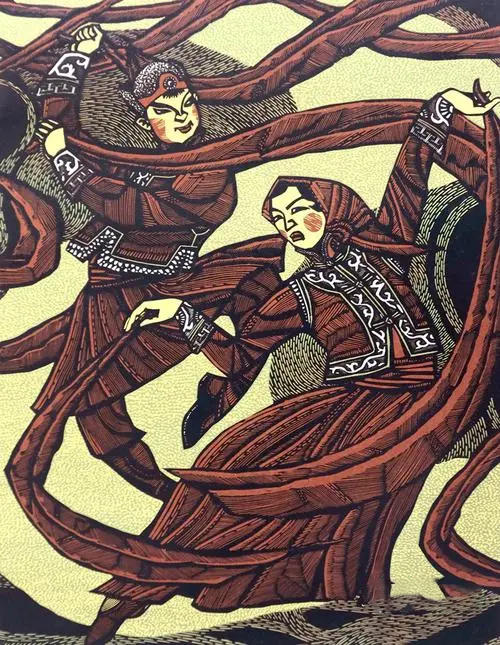

法轮寺,俗称“玛拉图庙”,位于宁城县大城子镇五龙山前。该寺为清代喀喇沁中旗札萨克的宗庙,于乾隆十年(1745年)在辽金时期灵隆寺遗址上建造,到嘉庆八年(1803年)建成,历时58年。为清代在喀喇沁中旗所建的最大喇嘛寺庙,也是清代较著名的十大黄教寺庙之一。法轮寺内有来自印度的舍利十多粒,珍藏佛经342部。2013年5月3日,被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。![]()

法轮寺僧侣 王丽达 摄影

全寺占地面积2.2万平方米,建筑面积5000平方米,由法轮寺、大佛寺、普昭寺和白塔寺四部分组成,为正南北向。法轮寺居于中轴线上,其东有普昭寺,西有白塔寺,其后有八楹藏经楼、大佛寺。整个建筑群气势宏大,风格独特,浑然一体。法轮寺建筑飞檐斗拱,雕梁画柱,殿宇额枋彩绘花、鸟、游龙等各种图案。院内古松参天,香烟缭绕,堪称佛家胜地。法轮寺主殿内供奉释迦牟尼佛、横三世佛、阿弥陀佛、药师佛等汉白玉雕像。每尊高约3米,重达5吨。两侧为十八罗汉塑像,形态各异。![]()

冬雪法轮寺 张建春 摄影

法轮寺到建国前,先后共有24任主持,盛时喇嘛近500人。文化大革命中,多数寺庙遭到破坏,法轮寺因改作粮库,寺庙建筑方得以保全。上世纪九十年代,国家拨款对其进行了全面维修,使这座古老的寺庙重放异彩。1992年起,在该寺第25代住持昔日布尼玛主持下恢复使用。梵宗寺又称北大庙,位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇西北4公里处,始建于清代乾隆八年(1743年),乾隆二十年竣工。为汉式建筑的藏传佛教寺院,依山势起伏由南向北布局,是该旗目前仅存的一座较完整的古建筑群。寺院以正殿和配殿作为称式,即以山门(天王殿)、正殿(大雄宝殿)、后殿(弥勒殿)为纵轴线,两侧有配殿陪衬,组合成几个封闭式的四合院。现存115间,总建筑面积5000平方米。1985年,此寺列为内蒙古自治区重点文物保护单位,1995年被批准为宗教活动场所。![]()

梵宗寺全景 资料图片

殿宇皆为青砖瓦木架结构,殿宇与殿宇间各具特色,屋脊形式各异,崇宏雄伟,匠心独具,相设奇丽,额枋与梁枋上下的彩绘栩栩如生。人物、游龙、飞凤、禽鸟、花卉等,形态逼真,活灵活现。殿顶为布筒瓦顶,均有莲花或兽面三角形式滴水和圆勾头,正脊多为清水脊,两端设有龙吻。垂脊和戗脊的垂兽、戗兽和狮、马、形神兼备,充满了灵性。建筑物上的各式浮雕,技艺精湛,巧夺天工。寺院西侧约200米处,有27米高的菩提塔。![]()

![]()

梵宗寺法事 王义 摄影

这座堪称塞外名刹的梵宗寺,在”文革”期间被破坏的面目皆非。1987年以来,旗人民政府多方筹措资金进行修复。从1998年开始,已先后投资千万元,对寺院进行了修复。社 长 白凤斌

总 编 辑 李凯峰

图 文 编 辑 朱晓宇

审 核 王小捷

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论