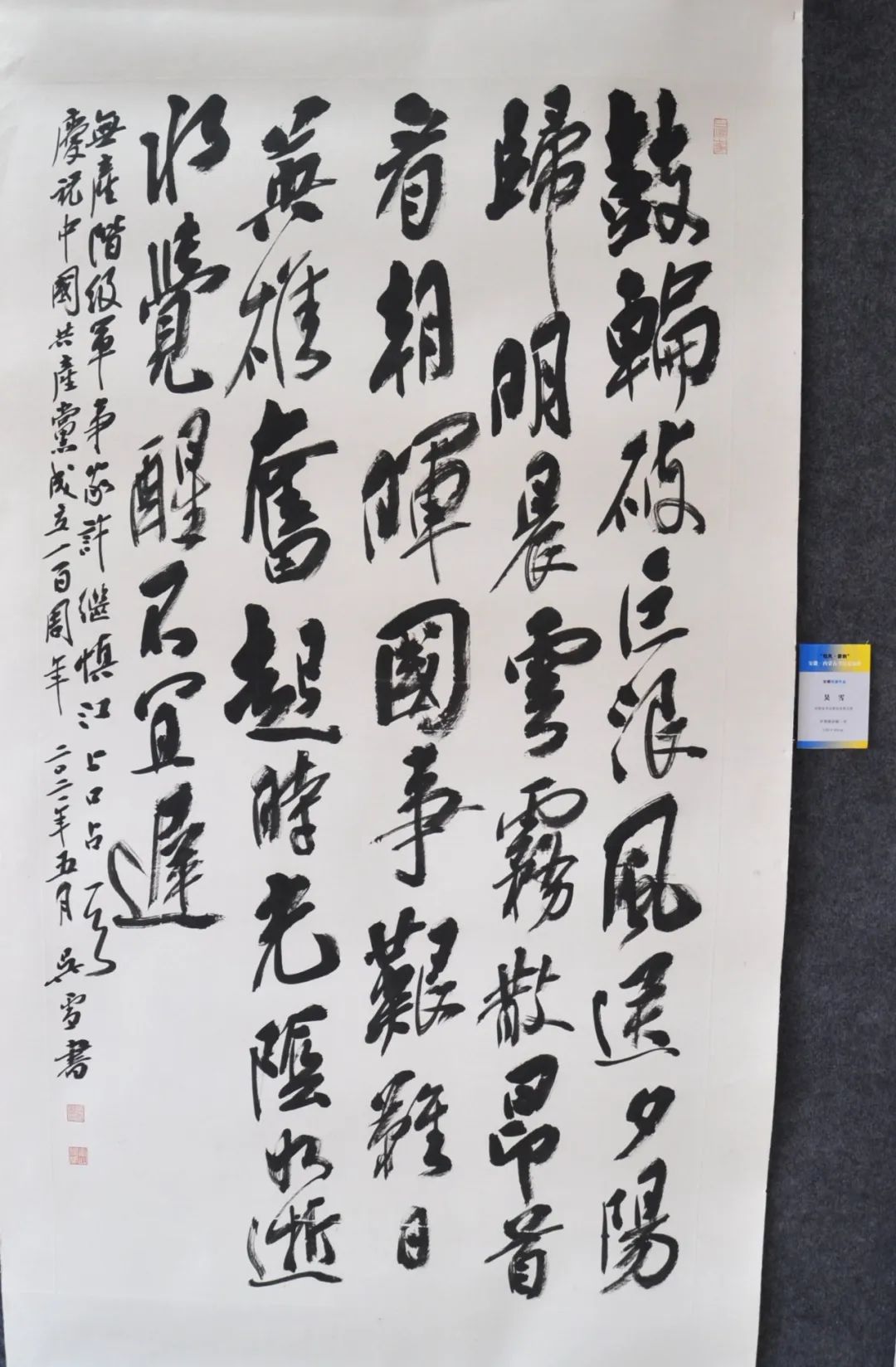

![]() 和硕端静公主,生于康熙十三年(1674年)五月,康熙第五女,序齿为三公主。母为布贵人兆佳氏,参领塞克塞赫之女。康熙三十一年(1692年)受封为和硕端静公主,同年十月下嫁喀喇沁部蒙古杜棱郡王次子乌梁罕氏噶尔臧。更进一步密切了喀喇沁部与清廷的联系,成为满蒙民族亲善融合的佳话。康熙四十九年(1710年)三月,公主卒于喀喇沁右旗公主宫内,享年36岁。

和硕端静公主,生于康熙十三年(1674年)五月,康熙第五女,序齿为三公主。母为布贵人兆佳氏,参领塞克塞赫之女。康熙三十一年(1692年)受封为和硕端静公主,同年十月下嫁喀喇沁部蒙古杜棱郡王次子乌梁罕氏噶尔臧。更进一步密切了喀喇沁部与清廷的联系,成为满蒙民族亲善融合的佳话。康熙四十九年(1710年)三月,公主卒于喀喇沁右旗公主宫内,享年36岁。![]()

从首领苏布地投奔皇太极开始,喀喇沁部与清廷的关系一直极为密切。喀喇沁部凭借协助清朝开国创业和巩固北疆的军功,以及对清廷的忠诚,在蒙古诸部中倍受恩宠。喀喇沁部地理位置也很重要,它是距离京城最近的蒙古部盟,某种程度上来说是京城的门户。康熙帝希望这种良好关系能够一直保持下去,将这个骁勇的部族控制在自己手中,让其为自己“世守漠南”。据《清圣祖皇帝实录》记载,康熙三十一年(1692年)十月丁丑日,和 硕 端静公主下嫁喀喇沁杜陵郡王扎什之子噶尔藏。这一年,和硕端静公主18岁,噶尔藏17岁。公主出嫁时场面宏大,在离京之前,驸马 先 在 午 门 外 进 初 定 礼 ( 马 8 匹、 驼 1峰、羊99只、酒45樽、宴席90桌)。康熙皇帝身穿龙袍衮服,在皇宫受礼。额驸噶尔藏行三跪九叩之礼,进酒、进馔。离京之日,迎亲队伍绵延数十里,浩浩荡荡,向喀喇沁进发。![]()

公主的陪嫁 除了妆奁服饰,金银珠宝、绸缎用品和驼马帐房,另外还有御赐的公主管家、庄头、乳母及服侍公主饮食起居的共十姓满族陪嫁户。

迎亲时,驸马府连续庆贺了七天七夜,摆了上千桌酒席,整个草原的王公贵族们几乎都来参加了这场婚礼。

为了公主能够适应婚后的生活,康熙帝特旨修建十分宏大的驸马府,分为东、西两院,东院为驸马苑,西院为公主苑。两苑各有房屋二三百间,东院的大厅正门上御赐“宜家昌后”浮雕九龙匾额,写满了康熙皇帝作为君父对女儿婚后生活的殷殷祝福。

和硕端静公主的婚姻是清政府与喀喇沁部联络的纽带,在公主出嫁后,康熙帝还曾多次利用巡狩的机会,多次前往看望这个宝贝女儿。据《喀喇沁大事记》记载,端静公主婚后,康熙皇帝至少曾在驸马府驻跸三次。

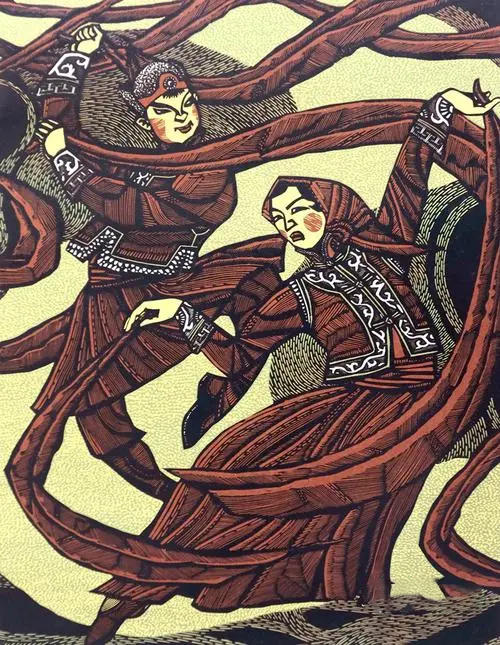

虽然康熙帝对女儿的这段婚姻非常重视,但遗憾的是,和硕端静公主和额驸成婚后,感情一直不好。婚后,额驸噶 尔藏长期在多伦一带的边防巡视,与公主聚少离多。而且还喜欢找其他女人寻欢作乐,全然不顾公主的 感受。公主为此日日发愁,郁郁寡欢。

民间传说,因夫妻感情不和,和硕端静公主与侍卫额尔敦有了私情。额驸噶尔藏发觉之后,勃然大怒,不但杀了额尔敦,而且在靴子里放上金子,把公主活活踢死。额驸噶尔藏因此被削爵,失去清廷信任。

根据现存史料分析,此说疑点颇多。

噶尔藏踢死公主,对朝廷只能说是夫妻失和,失手误伤。如果坚持“用金子打死人不偿命”的话,那岂不是不打自招,成为蓄意杀人。即使不杀头,恐怕也不会有什么“好果子吃”。

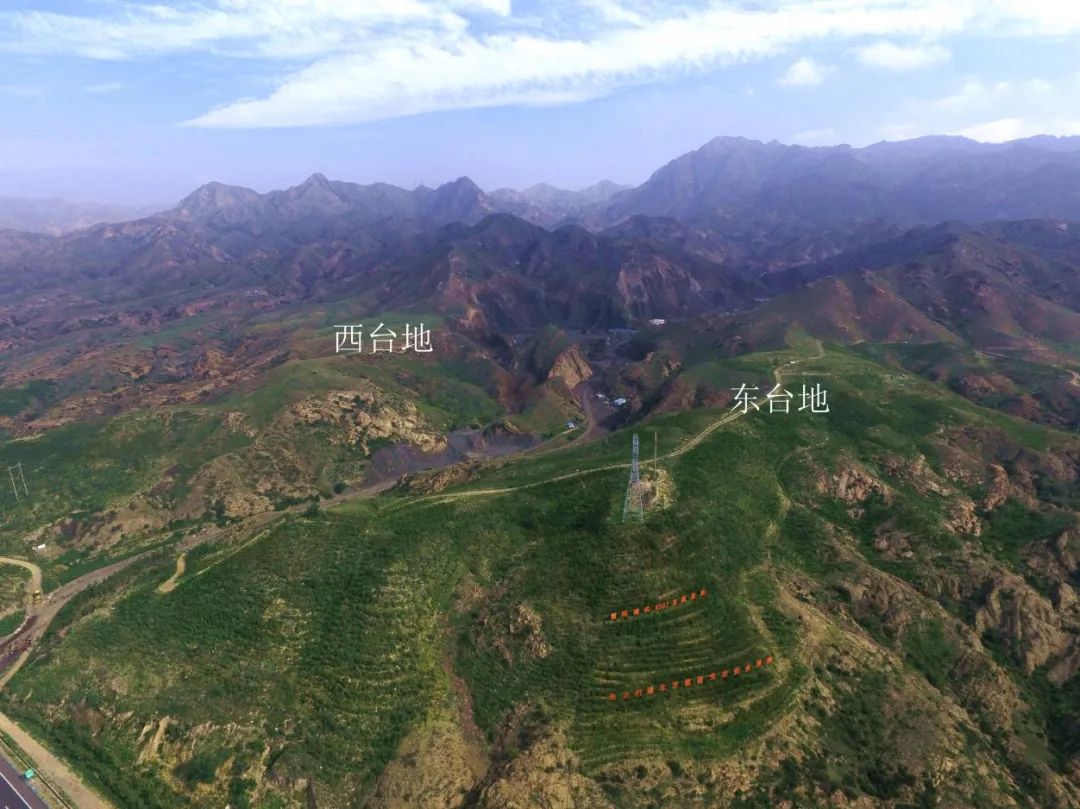

![]()

另外,踢死公主绝不是件小的事情,弄得不好,整个家族都要陷入灭顶之灾,噶尔藏不会用自己脑袋做赌注的。再说噶尔藏在私生活上也绝不是恪守清规的人,在公主大丧期间,就强占人妻。即使公主不贞,也不足成为噶尔藏杀人的理由,那么最大的可能就是“杀人灭口”。因为下嫁蒙古王公的公主都负有暗中监视地方的使命,是不是噶尔藏有什么大不敬的事被公主 发现,进而对公主灭口。这并不是空穴来风,请看领侍卫大臣侯浑巴给皇帝上奏的本章:“臣等查审喀喇沁塔布囊丹巴等,控告和硕额驸噶尔藏于公 主大丧期 间 ,占索诺木之妻等款,切系情实,所告相符。查噶尔藏以行事妄乱,前革退王爵,今应将和硕额驸职衔革去,即行处斩,助噶尔藏为恶者,鄂托齐等各拟绞,监禁秋后处决”。从这道奏章来看,大有替主子分忧出气之意。这是因为公主死后,上命皇十三子胤祥,贝勒海善,公鄂飞、德宁、振衡等大臣致祭,至时礼部提请谴官造坟立碑。这次遣官致祭自然含有调查公主死因之意,但不知是上述几人从大局考虑,还是接受了贿赂,调查结果是“在床上而死”。按清廷不成文规矩,“床上而死为夫妻,床下而死为君臣”,这样一来康熙帝就没有理由治噶尔藏大罪。但康熙帝考虑再三,仍从安定边塞的大局出发,发下旨意:“噶尔藏着从宽免死,监禁在京,交于步军统领托合齐派所属官兵看守,饮食允其送进。伊子及伊属下之人有看视者,不必禁止,但不许闲杂人及擅行出人”。对噶尔藏属下,康熙帝不再客气:“赵四、马礼三、李二、丁破鼻子俱著立斩,鄂托济、丹巴、吴勒穆济照拟应绞,监后秋后处斩。”如果是夫妻失和致死,何必连累诸多下人性命。公主猝死,陵墓、封号切都不及准备,就把公主尸体厝于距公主宫50余华里的大西沟一个小沟沟门平台上,此沟因此得名陵沟。陵台系一天然高台,地势平坦,前临小溪,后靠黄土山坡,坡上 长 满 青 松 绿 柏 , 土 山 向北延伸,与石山相接,蜿蜒起伏、气势磅礴。陵南五座山头,一齐向高台探伸,人称五龙戏珠之地。水秀山青,堪称风水宝地。究竟是何原因使和硕端静公主在陵沟停灵9年之久,后于康熙五十八年(1719年)才移葬现十家乡的,还有待考证。![]()

公主陵位于十家满族乡十家村东北约1公里的北坡地上,位置较高,于此望远,视野极为开阔。墓向正南,陵园规模宏大,建有两层院落,有石供桌,陵区内有御赐石碑一块,螭首鱼趺俱全。有汉蒙满三种文字镌刻的碑文,主要叙记了和硕端静公主勤俭克淳、礼贤仁仪的一生。陵园里立有 一 组 巨 大 的 石 牌坊,上 面 镶 嵌 的 一 块 汉白玉匾额,刻有“克昌厥后”四字,系康熙帝御笔。“克”在古汉语中是“能”的意思,“厥”是“其”的意思,大意是能使后代昌盛起来。牌坊两边,还立有两根巨大的华表。和硕端静公主陵于1949年春遭到破坏,整个墓地被辟为耕地。现公主陵地面存有石牌坊、华表和御赐碑。地宫中出土汉白玉质地墓志一合两方,现存于喀喇沁旗王府博物馆。2013年5月,和硕端静公主墓(公主陵)被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位,每年吸引不少游客前来参观。十家满族乡位于喀喇沁旗政府所在地东35公里处,因公主去世后,随公主下嫁的十户满族陪嫁人也随同来此守陵,故得名十家满族乡。和硕端静公主出生后,在皇宫中侍奉皇帝的十姓满民便专门服侍和硕端静公主,并且有明确的职责分工。和硕端静公主奉旨下嫁后,按当时《大清会典》派十姓满族人“陪嫁”,专门侍候公主。这十姓满族就是当时在宫中服侍公主的白、王、潘、李、胡、孙、董、侯、汪、萧家族。另外,还有于姓、闫姓家奴一同陪嫁侍奉。这十姓满民均为皇家贵族内务府服务的嫡系,具有世袭性,属于家臣,且社会地位较高,系满洲八旗中的镶黄旗,属皇帝亲自统领的“上三旗”之列。![]()

和硕端静公主死后,按照满族习俗,随公主下嫁 而来的包括太监、管家、乳母、壮丁在内的十户陪从人员,被派前往为公主守陵。这些守陵人的住宅就建在公主陵的不远处,他们忠于职守,把公主陵看作神圣不可侵犯的圣地。他们的生活经济来源由原王府供给,后来也在陵地务农,休养生息。随着岁月的流逝,为公主守陵的这十户,随着族属繁衍,人口逐年增多,逐渐形成了现在的十家满族乡十家村。![]()

![]()

十家守陵人后裔一直恪守职责,保护着公主陵的一砖一瓦。在当时十家满族村民心中,公主是有灵的。村民在遇到某些非自身能力所能把握的问题时,都会向公主陵许愿,祈求公主的帮助。十家满族在与其他民族融合中向前发展,尤其是汉人大量迁入后,十家满族的语言、习俗和节庆也趋向汉化。虽然如此,但还是有大部分的满族文化遗留下来,风俗习惯带有鲜明的满族特色和宫廷特色。目前,全乡满族人口主要集中于十家村。该村2019年入选国家民委公布的第三批“中国少数民族特色村寨”名单,为“赤峰市民族团结进步教育基地”。![]()

![]()

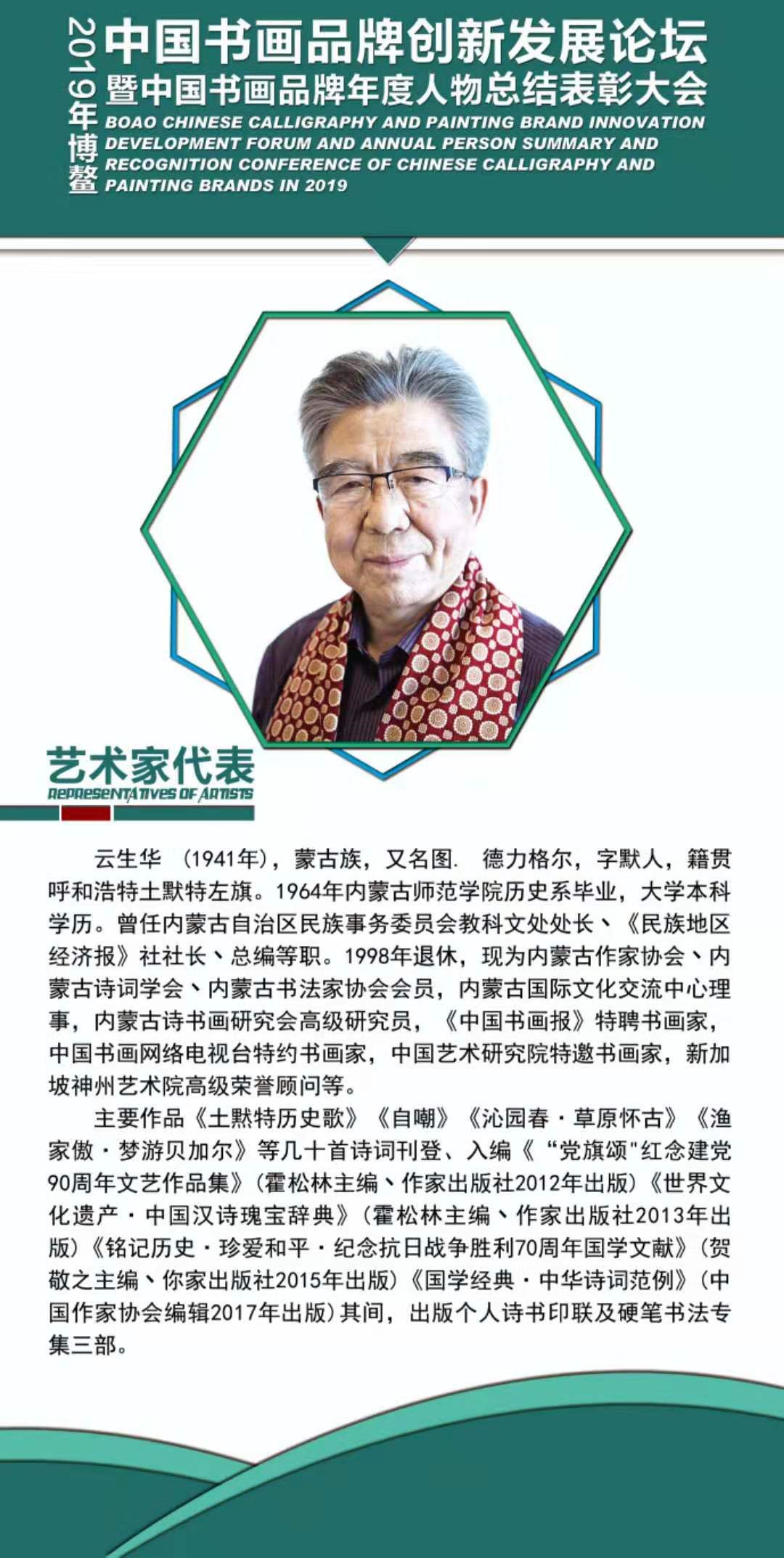

社 长 白凤斌

总 编 辑 李凯峰

图 文 编 辑 朱晓宇

审 核 王小捷

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论