走进乌海

岩画长城遗址篇

文化是一个国家、一个民族的灵魂。中华文化悠久的历史,积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识。在乌海这片热土上,既有优美的自然风光,也有多彩的历史文化。本期【与历史对话】节目我们走进乌海,对话内蒙古乌海市文化广电事业发展中心(市文物保护中心)副主任、文博研究员武俊生,为您讲述乌海岩画、长城、遗址遗迹,从不同视角带您领略乌海市独具特色的文化资源,与大家一起探寻这座城市文化基因的魅力。

01 岩画

乌海桌子山岩画群位于在鄂尔多斯市鄂托克旗与乌海市海勃湾区交界处的桌子山山沟的悬崖峭壁和沟畔石灰岩磐石上,主要包括召烧沟岩画、雀尔沟岩画、苦菜沟岩画、乌兰布拉格岩画、摩儿沟岩画、苏白音沟岩画、小摩尼沟岩画等。岩画地点约二十余处,二千五百余个单体画面。岩画比较均匀地散布在桌子山山脉的山沟磐石上,而且从技法、风格、内容上看,属于两个时期。有岩画分布的地方,图案十分密集,各个图形密密麻麻连成一片。各个图形尽管磨刻的沟槽很深,有的深达 3厘米以上,但由于风蚀雨淋等大自然的破坏,有些图形已看不清晰。这些岩画的刻画题材以人面像、动物、狩猎、舞蹈、骑士、星像、符号等内容为主,每幅岩画都单独成画,形态各异。岩画在地域上与贺兰山地区、阴山西段狼山地区邻近,在遥远的古代,也是狩猎、游牧氏族部落活动的地方;因此两地岩画的题材内容、艺术风格和制作方法都有相同或相似之处。尤其是人面像上与阴山岩画更为接近,也是北方游牧文化重要遗存之一。

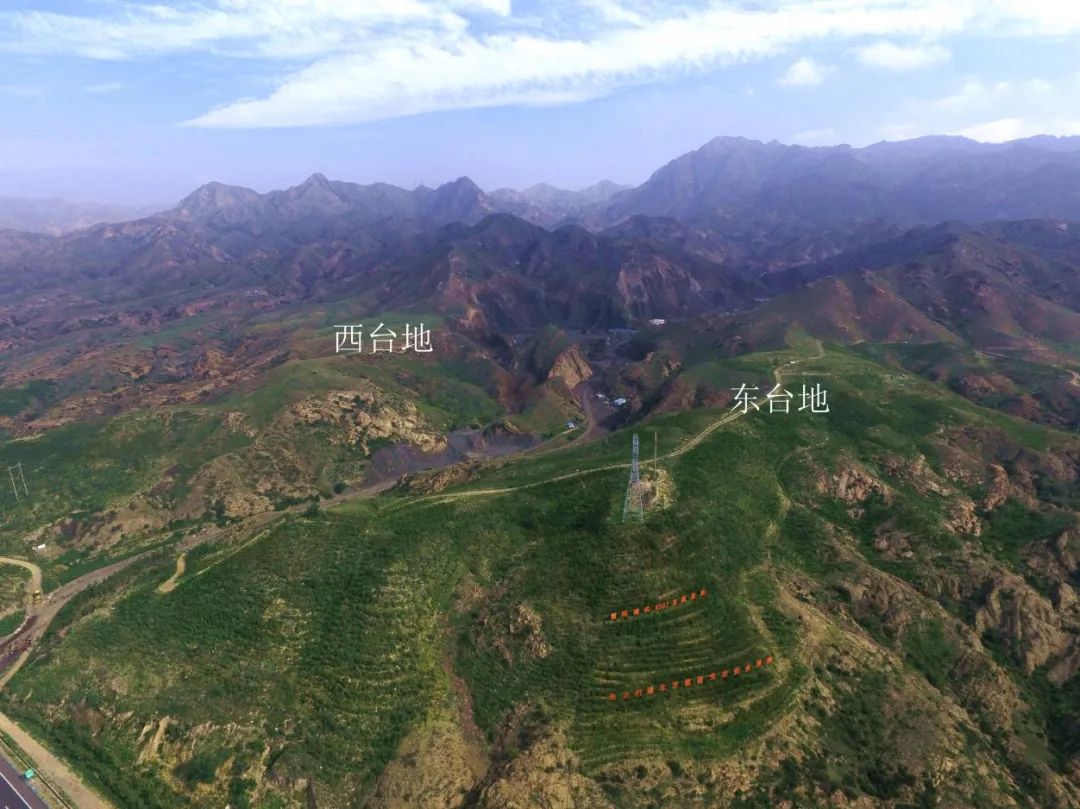

乌海市与鄂尔多斯市交界处的桌子山

桌子山岩画从技法、风格内容上看它分为两个时期,第一个时期为新石器时代晚期,距今约4000-6000年,人面像在新石器时代晚期是桌子山岩画艺术风格的鼎盛时期,岩画制作认真、艺术性高,第一时期都是磨刻的,百分之八十以上是人面像,也有原始舞蹈、星图、原始鹿、马、虎、符号等动物,岩画制作认真,艺术性比较高。第二时期距今2000年左右到近现代。这个时期的岩画制作是用金属工具敲凿加艺术表现手法加工而成的,画面保存完好,之后又出现了蒙文和六字真言等。

召烧沟岩画遗址博物馆

2013年5月桌子山岩画群被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。2014年,由市政府投资建设集岩画保护、学术研究、文化交流、旅游观光为一体的召烧沟岩画遗址博物馆。同年,主体工程完工,建筑面积2851㎡,该工程由清华大学建筑设计研究院设计承建,保护设施的设计遵循“可逆原则”和“最小干预原则”,使用轻质可逆的结构,让保护建筑依附在遗址周边的山体上,最大程度地减少建筑对遗址周边环境和地基的干扰,外形力求融入自然环境,通过形体和材质内外皆与自然环境协调。建筑造型以遗址周边自然环境中的天然岩石造型要素为设计出发点,沿遗址所在山坡平缓延伸的布置方式和当地本土的岩石作为建筑材料,充分融入召烧沟岩画遗址的周围环境也是中国首例在岩画原址上建立起来的文物保护工程。

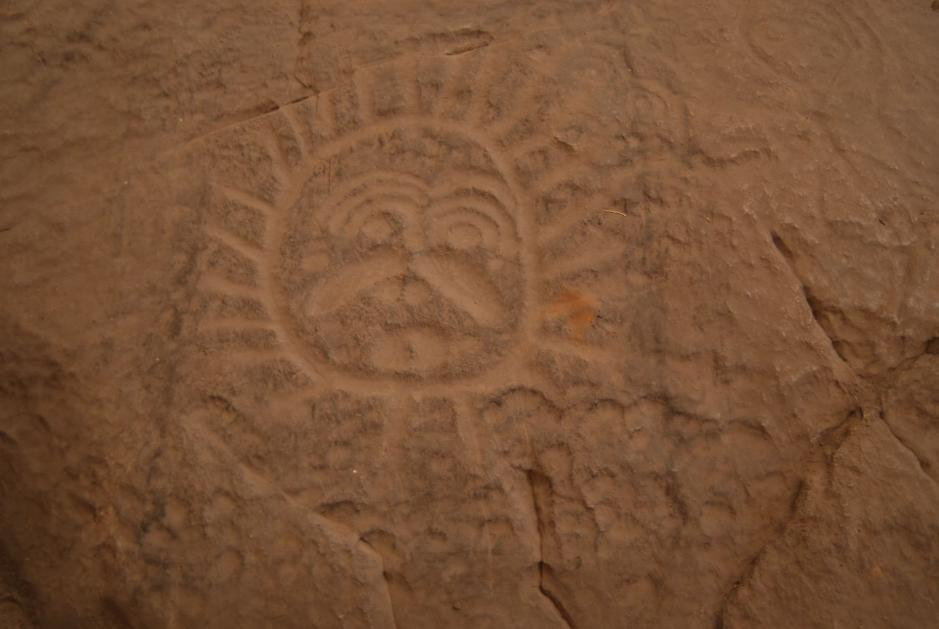

桌子山岩画的题材,最常见、最有趣的是召烧沟畔和摩尔沟口磨刻的人面像。这些人面像形态各异:有的肃穆,有的狰狞可怖,有的笑容可掬。其喜怒哀乐表之于形,其性别年龄大约可辨。这些人面像都是神灵的形象。至于各代表何神,尚需深入探索;而那些头周布满刺芒状物的人面像,代表太阳神的形象,大约无误。这些人面像,显然原来都是氏族部落顶礼膜拜的神灵。但也有另外一种可能,有的人面像头上的芒状物并不象征太阳的射线,而是羽饰,就有可能是部落酋长一类人物。因为部落酋长头上饰羽的习俗几乎流行于世界上各个原始民族,人们模拟世间的现实人物,创造了膜拜之神,这是很自然的。不管是太阳神还是其它神,都是当时人们崇拜的天神形象。在遥远的古代,面具普及于几乎世界上所有的民族。它作为使人与神沟通的一种媒介,作为神灵的代表出现在人间的宗教仪式。其中也有起到狩猎中唬吓野兽和崇拜的可能。桌子山附近岩画中此类形象的出现,同时揭露了一个历史现象:在遥远的古代,桌子山的原始居民也存在过头戴面具的事实。

召烧沟岩画人面像

第二种题材是天体崇拜,人们对天体的观察,我们有一副四个太阳组成的岩画,叫四季图,这里的太阳、星座和云朵等天体形像,反映了桌子山一带远古先民原始的天文知识。

第三种题材是各种动物和骑者。岩画的此类图像比较普遍地分布在召烧沟以南以北各山沟,摩尔沟畔下面也有。动物有马、虎、狗、鹿、山羊和双峰驼等。骑者主要骑马, 也有骑驼者。骑者与动物群往往间混在一起。

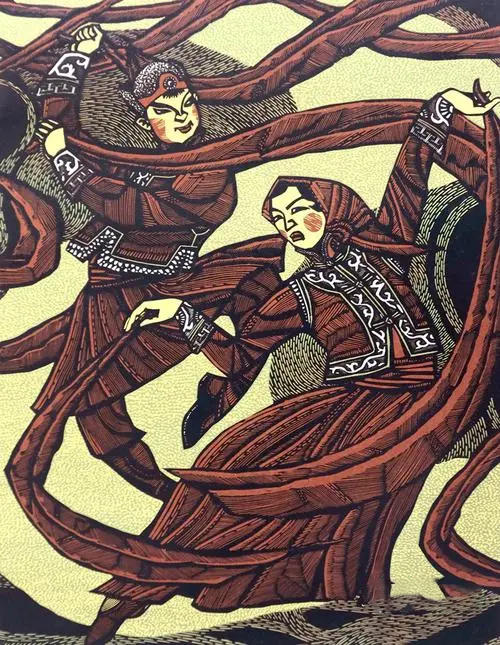

第四种题材是猎人、舞人和牧人等,有的头插羽饰,有的头戴尖帽,舞蹈、狩猎等场景。

第五种题材是图案化、抽象化的图象,现在专家还未完全解读。

第六种题材是在召烧沟西口南畔盘石上所见的穹庐毡帐,反映了当时人们的生活居住概貌。

召烧沟岩画穹庐

桌子山岩画的题材有很多种,作画方法有两种:一种是磨刻的,新石器时代晚期是磨刻的,磨痕宽而深,断面呈形,是用石制工具磨成的;还有一种是凿刻的,青铜时代出现金属工具,有铁器铜器,凿刻和磨刻方法不同,能观察出来。

乌海岩画主要是指桌子山岩画群在乌海市境内的部分,主要包括召烧沟岩画、雀儿沟岩画、阿泰沟岩画。岩画的题材多为人面像、动物图形、狩猎、舞蹈、骑士、星像、符号等,岩画单独成画,神态各异。其中,召烧沟岩画是桌子山岩画群的精髓,被誉为“中国三大古物之谜”,也是世界上山地缓坡岩画的典型代表,它分布在山地坡度约30度的石灰岩缓坡上,岩体被雨水冲刷形成的小沟割裂成3部分。这里过去曾完全被泥土覆盖,个别暴露出来后,经人工逐渐清理,故又称“出土岩画”。

乌海代表性岩画

幸福一家:岩画面积为165×145厘米,图像磨痕很深,左方的人面像保存十分清晰,长头形,有头饰,头四周布满刺芒,面部眉眼鼻嘴俱备,非常亲和,一男一女中间是个小孩,高兴的舞蹈场面,表现的是庆祝丰收的喜悦。这个刻画就是早期的磨刻岩画,是典型的幸福喜悦场景。

面具岩画:此幅岩画头部形象为侧面造型,面具岩画,面部为正面形象,笑容灿烂,神态传神。

太阳神岩画:是召烧沟岩画的典型代表,像一个老人在微笑,深度达3厘米,是祭祀中最重要的神灵,他就是族人的先祖,能与天神沟通,保佑族人兴旺。这个岩画表现的就是酋长统治者形象,或是祭祀中的神灵。

四季太阳图:此幅岩画是一个类似长方形的图形,由四个不同的太阳组成,光圈大小不一,表示阴晴,并用方格加以区分,是古人对一年四季太阳不同的描绘,而一圈一圈的重圈纹代表云朵。人类对天体的崇拜,反应了人类早期认识的天文知识、日月轮回,太阳能带来光明,也能带来生命和繁衍与万物生长。于是古人就开始崇拜太阳,把它视为神灵,磨刻了很深的太阳图案,磨刻时间很长,画面很深,赋予了它生命,也增强了原始人抗击自然的信心和勇气,在当时没有文字的年代,上古先人用这种方式记录他们的愿望和需求。

乌海市召烧沟有近300余幅单体图像,其中90%都是人面像,在桌子山岩画群里数量最多,保存也最为完整。同时,召烧沟岩画具有人面形巨大、各具姿态、诡异神秘的特色,犹如无字天书,空谷绝响,蕴含了无穷无尽的上古人们生存与生活祭祀的场景。

02 长城

乌海市长城遗址分布有两个时期,第一个时期是乌海的明长城,它分布在海南区巴音陶亥镇北流黄河东岸,南接宁夏陶乐长城段。由东南向西北穿行,乌海明长城分布在海南区巴音陶亥镇北流黄河东岸,顺河而建,沿平坦的谷地自南向北穿行,墙体主要为堆土墙,也有部分夯土构筑,构筑材料为就地取材的红粘土、黄粘土和沙土,个别地段墙体中夹有碎石子。现墙体较低矮,高不足2米,宽度在3~8米之间。南接宁夏陶乐段,北接海南区渡口村,过黄河进入宁夏石嘴山四中向西至贺兰山,和宁夏、阿拉善长城相连接。全长16公里(包括消失墙体),但是消失严重,沿线有烽火台4座。

明长城二道坎烽火台

第二时期是乌海市的秦长城,由于自然和人为的破坏消失的非常严重,全长77公里(包括消失墙体),分别位于海南区和海勃湾区。基本为西南—东北走向。主要有两种类型,即石墙和山险。石墙就地取材,毛石垒砌,石缝间填充泥土,局部可见较大、规整的条石。墙体底宽顶窄,向上略有收分,剖面呈梯形。由于常年自然和人为的破坏,石墙保存较差,墙体底宽0.5~3米,顶宽0.2~2米,高0.1~1.8米;山险主要分布在甘德尔山西侧,以自然山脊为防御屏障。长城墙体沿线有烽火台8座,相关遗存7处。2004年由内蒙古文物考古研究所主持,对乌海市秦长城凤凰岭段进行了挖掘与剖析。考古人员在长城残断处开挖1×5米探沟两个、4×4米探方两个,探明此段长城的确切年代为秦始皇嬴政执政时期(公元前221—207年)所筑。墙体为毛石干垒,残宽1--2米,高0.5--1.5米。此段长城是我区保存较好的秦代早期长城遗址之一。

秦长城新南八段

乌海市代表性遗址遗迹

(一)海勃湾遗址:在桌子山山脉中段西坡,海勃湾遗址西侧有秦长城墙体在这里由南向北穿过,于1989年发现了这一处新石器时代聚落遗址,面积近两万平米,根据当时开挖探沟显示文化层厚约30厘米。该遗址范围大体呈半圆形缓坡,遗址地表多见磨制石器,器形为石刀、石斧、石磨盘、石磨棒小型刮削器、红陶及彩陶残片等。该遗址后被命名为海勃湾遗址。根据已发现的石器及陶片推断该遗址为新石器时代晚期文化聚落遗址,地表散落有磨制石器和彩陶残片等。从这些器物的磨损和使用情况看这是一处早期的农耕文化遗存。距今约4000-6000年左右。它的发现为进一步研究乌海地区原始社会人类的生活环境、生产劳动、生产力发展状况等方面提供了参考资料。这也说明乌海市是当时北方草原文明和中原农耕文明的交汇点。

(二)新地古城遗址:是乌海市唯一一处西汉早期延续至东汉的城址。古城呈方形,原有城墙、城门、现部分区段,仍依稀可见。城墙,经多年风雨的侵蚀和人为的破坏,有的几乎与地平,不能考辩其原有高度;有的坚固宽阔,夯土层痕迹相当清楚。平面呈方形,长约300米,宽约290米。现该遗址地表保留了一段东墙,基宽9米,残高0.3~2.2米,长32米,古城西北角亦有少量墙体遗迹。通过残留城墙遗迹大体可知城墙为夯筑。古城内地势平坦,在城内西南角采集到很多的秦“半两”钱、汉“五铢”钱。有的装在陶制的盆、瓮内;有的成串放于铁质容器内,还有守城士兵遗弃的箭头,现在地表也能有一些发现。

新地古城出土灰陶大罐

今天的乌海市地处秦汉时期的“河南地”,新地古城遗址位于黄河东岸,其东部桌子山山脉中尚存有秦汉长城遗址,由此基本可以断定新地古城应为秦始皇构筑的四十四坐县城之一。汉代沿用,武帝元狩三年(公元前120年)在此置县,建立了县级政权。从新地古城的地理位置及其周边墓葬群的随葬品分析,1989年在古城周边发现了很多汉代墓葬,古城当时应属于汉代西河郡的辖地,至于该城具体叫什么城,还有待今后的考古发掘工作证实。

新地古城出土青铜壶

-END-

供稿 内蒙古广播电视台《美丽内蒙古》节目

乌海市文化广电事业发展中心武俊生

![]() 原创内容,如需转载,请附本文链接并标明“来源于内蒙古自治区文化和旅游厅微信公众号”

原创内容,如需转载,请附本文链接并标明“来源于内蒙古自治区文化和旅游厅微信公众号”

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论