“阿拉善”系蒙古语,意为“五彩斑斓之地”。阿拉善盟位于祖国正北方,内蒙古自治区的最西部,北承蒙古高原、南邻河西走廊、西望天山、东依贺兰。全盟总面积27万平方公里,总人口26.24万人,在内蒙古自治区12个盟市中面积最大、人口最少。阿拉善盟风光奇丽,物华天宝,是东西方文化交汇之地和草原丝路的重要通道。农耕文明与草原文明在这里碰撞、交融、发展,历史上各民族在这里繁衍生息、劳动创造,形成了阿拉善独具特色的地域文化,是中华文明的重要组成部分。

本期“与历史对话”,走进阿拉善,对话阿拉善盟文化旅游广电局党组成员、副局长欧春燕。

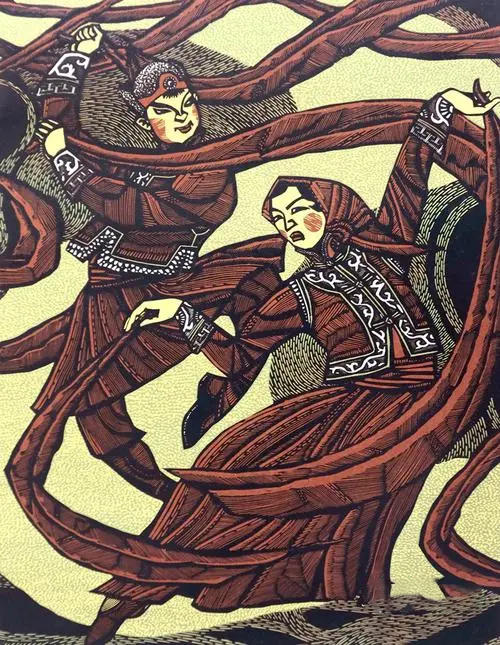

阿拉善历史悠久,文化底蕴深厚,早在一万年前的旧石器时代,人类活动的足迹已踏上了这片广袤的土地。曼德拉山岩画、贺兰山岩画生动反映了我国古代北方少数民族文化。阿拉善盟是六世达赖喇嘛——仓央嘉措圆寂之地,是蒙藏文及古梵文著名学者和佛学大师——阿旺丹德尔的故乡,漠西卫拉特蒙古、漠北喀尔喀蒙古、漠南蒙古三大部文化在这里交汇融合,阿拉善长调、呼麦、民歌、蒙古族婚礼以及和硕特、土尔扈特蒙古族服饰等民族文化浓郁厚重。

截至目前,已调查发现各类文物点1330余处,包括古遗址990处,古墓葬148处,古建筑27处,石窟寺及石刻120处,近现代重要史迹和代表性建筑45处。全国重点文物保护单位4处(居延遗址、定远营、曼德拉山岩画、巴丹吉林庙),自治区重点文物保护单位22处,盟级重点文物保护单位220处,旗级重点文物保护单位635处。全盟各级国有博物馆馆藏各类文物已达4万余件。全盟31个苏木镇均有文物遗址分布。我盟文物资源分布具有明显的区域特征,一是贺兰山西麓地区:贺兰山以西至腾格里沙漠东部边缘之间的南北通道地带。二是北部阴山余脉延伸区:中蒙边境以南至巴丹吉林沙漠、乌兰布和沙漠之间的东西通道地带。三是巴丹吉林沙漠东、南边缘地区:巴丹吉林沙漠以东、以南的南北通地带。四是居延地区:额济纳河流域的南北通道地带。

阿拉善盟重点文物资源

01.

全国重点文物保护单位——居延遗址居延遗址分布在今内蒙古自治区额济纳旗和甘肃省金塔县的境内,北起额济纳旗境内K676障址,南至鼎新镇境内的T191烽燧以南一带,长约260公里,其中在我盟境内长约220公里,东起T29烽燧,西至晓林川吉烽燧,平均宽约60公里,总面积达15600平方公里,是居延大遗址的主要区域和历史遗存的核心区域。居延遗址主要包括汉代居延边塞所属的烽燧、亭、障和天田、塞墙等长城遗址和居延县城、居延都尉府、肩水都尉府、大湾城、地湾城、黑水城、屯田遗迹、墓葬等遗址。共发现烽燧172座、城障18座、塞墙2段(12821米)、天田6段(172546米)。出土汉简30000余枚。黑河古道两岸阡陌纵横,渠干等水利设施完备,据航测资料,开荒屯垦土地达50至60万亩之多,是古代农业较为发达的地区。居延大遗址地区的开发始于汉代军屯制度的实施,历经汉、三国两晋南北朝、隋唐、五代十国、西夏、元、清,一直到上世纪末,真实完整地记录了居延历史风貌与变迁。

居延遗址目前共出土32584枚汉简,与敦煌汉简(25000余枚)、罗布泊汉简(71枚)合称为边塞汉简。居延汉简内容十分广泛,涉及汉代社会政治、军事、经济、文化、科技、法律、哲学、宗教、民族等许多领域,不仅记录了居延的戍屯活动,而且还保存了西汉中期到中汉初期的官方文书,是研究汉代历史的珍贵文献资料。居延遗址极具历史、文化艺术和科学研究价值,是世界考古学、文献学上的一颗璀璨明珠,堪称人类历史文化遗产瑰宝。居延汉简与殷墟甲骨文、敦煌藏经洞文书和故宫明清档案被誉为20世纪中国档案界轰动世界的“四大发现”,也确立了居延遗址在我国乃至世界考古及其他学术研究领域的重要地位。

02.

全国重点文物保护单位——黑城遗址黑城遗址位于内蒙古额济纳旗达来呼布镇,是古丝绸之路上现存最完整、规模最宏大的一座古城遗址。经考证该遗址不仅为西夏黑水城遗址,也是元代亦集乃路城址,蒙语为哈日浩特,意即“黑城”。该城建于公元九世纪的西夏政权时期,公元1372年明朝大将冯胜攻破黑城后遭废弃。现存城墙为元代扩筑而成。城墙用黄土夯筑而成,残高约9米。平面为长方形,周长约1公里,东西434米,南北384米,周围约1600米,最高达10米,东西两面开设城门,并加筑有瓮城。城墙西北角上保存有高约13米的覆钵式塔一座,城内的官署、府第、仓敖、佛寺、民居和街道遗迹仍依稀可辨。城外西南角有伊斯兰教拱北一座,巍然耸立地表,至今城内还埋藏着丰富的西夏和元代等朝代的珍贵文书。1886年,俄国学者波塔宁在额济纳考察时发现了黑城。1904年,在向导达西的带领下,科兹洛夫和他的四名考察队员顺利进入黑城大肆发掘,发现了大量的西夏文献,现藏于俄罗斯科学院。

黑城西夏文献的内容极为丰富,除佛经外西夏文的有译自汉文的儒典,有字典辞书、文学作品,有法律文献、历书、医术、咒文、图表等;汉文的有道藏、儒典史学巨作、文学作品、历书、医术、占卜书、契约、账册、版画、纸币等,真是包罗万象无奇不有。这些文献涉及西夏社会的各个领域,为解读西夏文字提供了最为珍贵的资料。黑城遗址是古丝绸之路上现存最完整规模最宏大的古城遗址。内蒙古自治区考古研究所与阿拉善盟文物站于1983年和1984年两次联合对黑城遗址进行考古发掘,基本揭露出城内主要建筑遗址,取得了这座城址建制沿革和城市布局的考古资料,并出土了大量的文书和文物。

03.

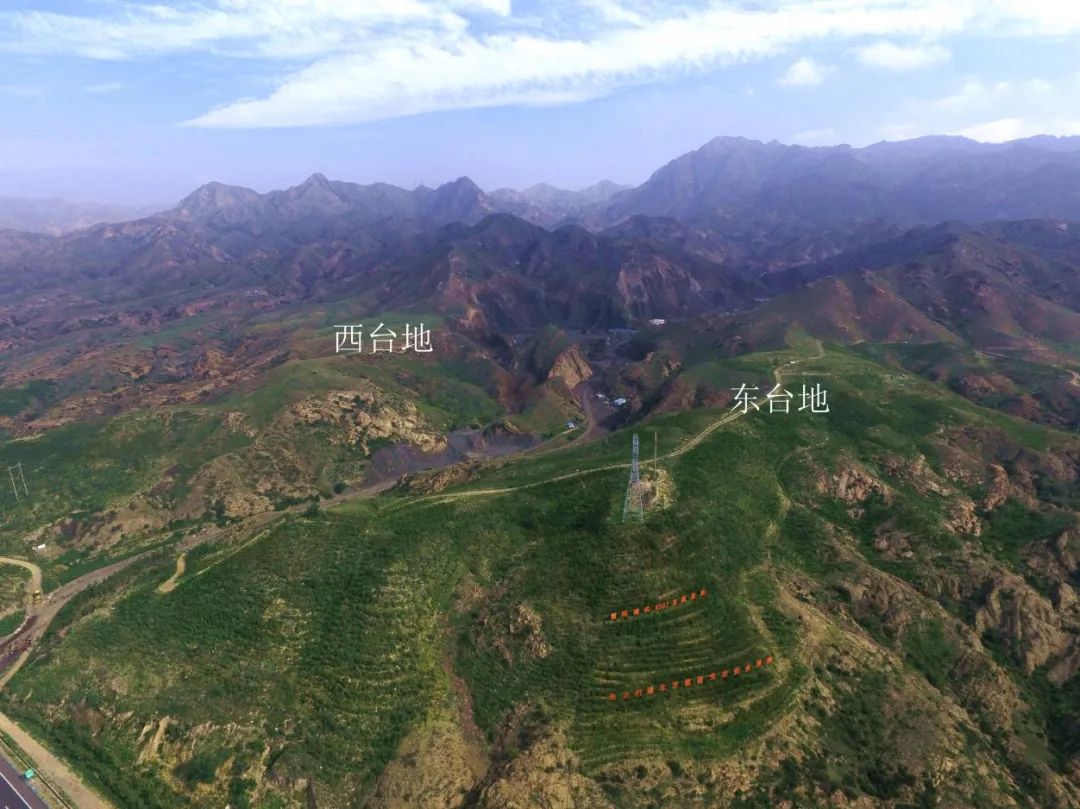

全国重点文物保护单位——曼德拉山岩画中国北方是世界岩画的重要分布区,阿拉善又是该区域内岩画遗存分布最集中、题材最广泛、保存最完好的地区之一。阿拉善岩画群有100余处、5万多组、数10万个个体,在阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗均有分布。其中最具代表性的当数曼德拉山岩画群。曼德拉山岩画群在18平方公里内,分布着4234幅数千年前的古代岩画,记载了当时的经济、文体、生活情景和自然环境、社会风貌,又因时代延续之久、内容之丰富、保存之完整、刻画之精美,被著名的岩画专家盖山林称之为“亚洲第一,美术界的活化石”。

04.

全国重点文物保护单位——定远营古城定远营古城是清朝大将岳钟琪奏请修建,并赐名“定远营”,因其平面呈卧牛形状,又称“卧牛城”,是清代重要的军事和商业重地。定远营古城是阿拉善左旗境内历史最悠久的古城,历经清代、民国和新中国244年,是阿拉善的旗府驻地,政治、经济、军事、文化中心。建筑风格仿照的是北京的颐和园,素有塞外“小北京”美称。定远营的营建是蒙古和硕特部从游牧走上定居的一个标志和起始点,是阿拉善历史的缩影与见正。今日阿拉善盟政府驻地巴彦浩特,即由定远营古城发展而来。

05.

全国重点文物保护单位——巴丹吉林庙巴丹吉林庙,地处巴丹吉林沙漠腹地,始建于乾隆年间(1755年),庙宇分上下两层,楼阁式建筑。是巴丹吉林沙漠中人们集会和礼佛的重要场所,也是大漠深处人们信仰的寄托,阿拉善八大古寺庙之一。巴丹吉林庙藏语名为“噶勒丹彭茨克拉布吉林”,处于大漠与湖水相依,庄重而别致,是世界上唯一保存完整的沙漠腹地寺庙,因此被称作“沙漠故宫”。

06.

自治区重点文物保护单位——苏木图石窟苏木图石窟位于阿拉善左旗木仁高勒苏木图嘎查,石窟凿于一条长138米、高约12米、坐西朝东、南北走向的红砂岩立崖上,错落排列洞口16眼,共十四窟。历经西夏、元、明、清为喇嘛教石窟寺。洞窟大小不等,大者23平方米,小者5平方米,平面多为方形或长方形,四壁凿刻平整,多摸白灰面,部分洞窟上未完工。现部分洞窟残存有主尊莲花座、藻井、供台和约四十平米的彩绘壁画,壁画内容为说法图和三世佛图,色彩以绿、黑、红为主调,绘制精细。崖顶及面阔地带有地面遗址多处,采集标本有西夏、元、明、清瓷片和大量的泥质擦擦。苏木图石窟寺是内蒙古最西部地区发现的唯一的石窟建筑,是佛教文化向蒙古草原纵深传播的典型的实物资料。

07.

自治区重点文物保护单位——福因寺福因寺,俗称“北寺”。该寺是阿拉善王之子在皈依六世班禅后所创建,蒙古语称“准黑惕”,建于清嘉庆九年(1804)。嘉庆十一年(1806),阿拉善第五代王玛哈巴拉以工程告竣上报于理藩院,嘉庆皇帝赐名“福因寺”,是阿拉善盟最早开发的旅游景区和第二大藏传佛教圣地。福因寺主供奉“阿旺丹德尔”,是历史上著名的文化名人,是阿拉善历史上的文化巨子,也是阿拉善历史上第一个拉隆巴。他是一位精通蒙藏文及古梵文的著名学者和佛学大师,在国际学术界享有蒙藏语法大师、辞学家、翻译家、宗教哲学家、文学家等美誉,他的著作包括语言、文学、哲学、辞学、评论、翻译和古籍诠释等。阿旺丹德尔圆寂后其陵墓安放在北寺灵塔内。

08.

自治区重点文物保护单位——广宗寺广宗寺,俗称南寺。始建于清高宗乾隆二十二年(公元1757年),位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立境内,贺兰山西麓的一个山谷之中,距巴彦浩特镇东南23公里左右,该寺有6个属庙,是原阿拉善八大寺中规模最大、名望最高的寺庙。清高宗乾隆二十五年(公元1760年)阿拉善第三代王罗卜桑多尔济上报清廷理藩院,御赐用蒙、汉、满、藏四种文字书写的“广宗寺”匾额(藏语名噶旦丹吉林),从而取代阿大希迈德里庙的原名。清道光年间进行了扩建,并把阿拉善第六代王爷囊多布苏隆的灵柩供奉在寺内。现有庙宇、僧房70多间,并举行庙会。

09.

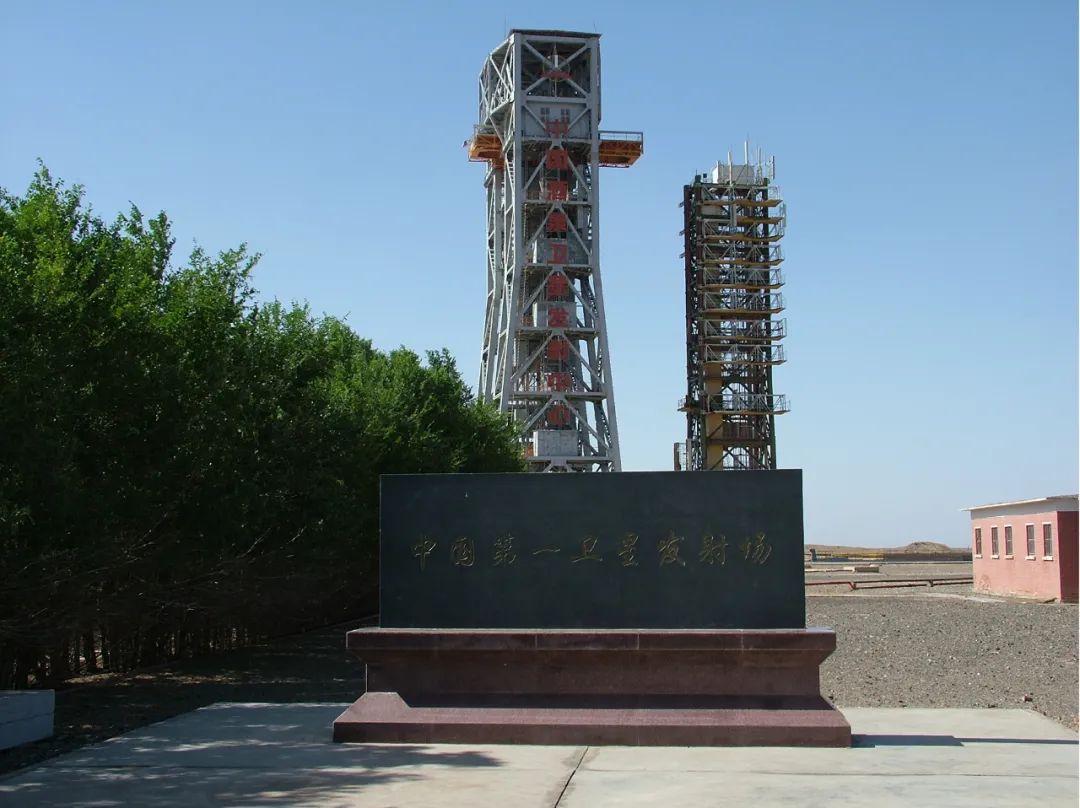

自治区重点文物保护单位——东风航天城导弹综合实验基地 (1号、2号、50号发射场,东风革命烈士陵园)1985年经过勘察定点,国家决定在中心位于内蒙古阿拉善盟额济纳旗的浩瀚戈壁里青山头一带建设我国第一个导弹综合实验基地。几万大军在青山头周围、溺水河两岸摆开了建设战场,仅用两年时间,就高质量地建设了中华人民共和国的第一个导弹综合实验基地。是我国建立最早、规模最大的导弹和卫星实验基地,担负着完成导弹、卫星的测试发射和飞行测量并对实验数据进行事后处理等艰巨任务。30年来,他们首次用国产燃料成功地发射了近程弹道导弹,揭开了我国导弹实验史的第一页;之后,我国第一次自行研制的导弹核武器实验、第一个人造卫星“东方红”、第一枚远程运载火箭、第一枚“一箭三星”运载火箭、第一颗返回式卫星、第一次承揽为外国提供搭载业务的卫星、第一个载人飞船等,都是从这个中心发射的。2006年,内蒙古自治区人民政府将东风基地烈士陵园、1号、2号、50号基地公布为自治区重点文物保护单位。

1号发射场位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗东风镇宝日乌拉嘎查西北26千米,建造在荒漠戈壁上,分布面积约一平方公里。始建于1959年11月,1964年8月和1965年11月进行过两次扩建。它用于发射小型飞船导弹,探空、取样及气象火箭。附近建有营房。现已废弃。

2号发射场位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗东风镇宝日乌拉嘎查西北21.7千米,建造在荒漠戈壁上,分布面积约一平方公里。是东风三号、中程导弹全程试验、“东风四号”导弹初期试验和“东风五号”洲际弹道式导弹飞行试验的发射地,也是各种卫星(侦查、气象、科学实验等卫星)的试验发射场地。现已废弃。

50号发射场地位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗东风镇宝日乌拉嘎查西北33千米,距1号场地西北约10公里。建造在荒漠戈壁上。其建筑面积341平方米,始建于1966年7月25日,同年9月25日竣工并投入使用。50号发射场地是发射“东风二号”导弹与核武器两弹结合热试验的简易场地。

东风革命烈士陵园位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗东风镇宝日乌拉嘎查西南16公里,位于基地十号区东北4公里处,陵园占地约3万平方米,始建于60年代初。1988年重新规划整修,四周建起围墙,院内建立起象征国防科技战士扎根戈壁、志在航天的纪念碑,聂荣臻元帅生前题写了“东风烈士革命纪念碑”碑名,张爱萍上将题写了“东风革命烈士陵园”园名。2000年又重新进行了大规模改造,对576座墓冢进行了重新整修,墓碑统一更换为泰山石,墓区之间铺垫了戈壁卵石,整个陵园显得更加整洁肃穆。1992年聂帅的部分骨灰安葬于此,两旁安葬着酒泉卫星发射中心的第一任司令员孙继先、第二任司令员李福泽、第四任司令员徐明等人。园内现安葬着为国防科技事业献身的630余名官兵、职工、家属遗体或骨灰,今天,这里已成为人们祭奠英灵、励志爱国的重要场所。

10.

自治区重点文物保护单位——宝日乌拉额济纳旗旗政府旧址是近现代重要史迹及代表性建筑重要历史事件和重要机构旧址,位于东风镇西7.8千米,为原额济纳旗党政机关所在地。东风基地建设之初,根据党和国家的需要,额济纳旗举旗搬迁140公里,让出了狼心山周围最好的草场,以支援国防建设,宝日乌拉是这一历史壮举的重要见证。宝日乌拉以南北路为中心,东西分布房屋建筑,砖土木结构为主,面积5000㎡,现保存完整,有水塔,水塔高12米,直径4. 6米,中心二十,基地2001年立碑。根据党中央国务院指示,额济纳旗向北迁移140公里,以支援国防建设,额济纳旗党政机关旧址宝日乌拉,碑北面有几排砖房,能看到地基,有一排顶部被揭,门窗无,其他完整。现能看到碑前10米处有大礼堂,东墙残存,高度6米,面积(40米×13米)520㎡,能看到,现房屋面积较大难以辨认,中间有生长白杨、沙枣树,能看到很多房的砖柱。

11.

阿拉善长城资源阿拉善盟是内蒙古自治区长城资源较富集的盟市之一,境内现存明代、汉代、西夏三个时期的各类长城遗址点610处,占全盟不可移动文物总数的57%,是阿拉善盟重要的文化遗产资源。阿拉善左旗、阿拉善右旗和额济纳旗均由长城遗址分布。长城长度共计305683米。其中,墙体:83170米,塞墙:12821米,壕堑:42252.9米,天田:263343米;此外,长城附属设施:烽燧520座、敌台25座、城障49座、石刻1处、居住址1处。2020年11月,国家文物局发布了第一批国家级长城重要点段名单(阿拉善盟境内明长城三关口段、北岔口段、居延遗址及汉长城、乌兰布拉格障址等在列) 。

12.

阿拉善岩画资源阿拉善是内蒙古自治区岩画遗存分布最集中、题材最广泛、保存最完好的地区之一,阿拉善岩画是中国岩画和世界岩画的重要组成部分。目前,阿拉善盟已调查发现岩画点近120处,共计5万余组。从行政区域方面说,所属三个旗均有岩画分布,从地域方面可分为三大区域:一是阴山余脉——内陆戈壁岩画(包括巴彦诺尔公、乌力吉、银根、敖伦布拉格、塔木素、温图高勒所辖地岩画)。阿拉善岩画北部分布地区一直延伸至阴山余脉哈努乃山、哈日陶勒盖山、蒙根乌拉山等山系,其岩画表达的意义、方式、风格与阴山岩画文化一脉相承。二是贺兰山西麓——卫宁北山北坡岩画(包括吉兰泰、宗别立、巴彦浩特、巴润别立、嘉尔嘎拉赛汗、腾格里、温德尔图所辖地岩画)。三是环已丹吉林沙漠岩画(包括龙首山、桃花山、雅布赖山和曼德拉山等地区的岩画)。阿拉善岩画时代跨度从新石器时代一直延续到近代,岩画的创作技法有凿刻、磨刻和线刻等。内容以各种动物居多,还有狩猎、放牧、图案和文字等。造型古拙质朴、线条简洁疏朗。它是研究我国北方地区民族史、美术史、宗教史等方面极为珍贵的资料。

手印岩画:最早出现于旧石器时代晚期,是一个世界性的岩画题材,也是所有岩画中最古老的一种形式。手印岩画的发现曾经仅限于国外,自1998年以来,阿拉善右旗雅布赖山脉先后发现7处手印岩画点。据专家考证,手印岩画距今约有1万多年之久,是迄今为止人类最早的彩绘图像。

13.

革命文物资源革命文物承载党和人民英勇奋斗的光荣历史,记载中国革命的伟大历程和感人事迹,是党和国家的宝贵财富,是弘扬革命传统和革命文化、加强社会主义精神文明建设、激发爱国热情、振奋民族精神的生动教材。

目前,全盟有革命文物遗存11处,其中阿拉善左旗5处,具体是共产国际秘密通道(阿拉善段)、曹动之三烈士殉难地、巴彦浩特烈士陵园、奥西洛夫四烈士殉难地、中国工农红军西路军将士途经阿拉善遗址;额济纳旗6处,具体是东风航天城导弹综合实验基地(1号、2号、50号发射场,东风革命烈士陵园)、宝日乌拉额济纳旗旗政府旧址、额济纳旗土尔扈特王府、老东庙遗址、建国营遭遇战遗址、京斯图阻击战遗址。自治区文化和旅游厅公布了全区第一批不可移动革命文物名录,额济纳旗东风航天城导弹综合实验基地 (1号、2号、50号发射场和东风革命烈士陵园)和宝日乌拉额济纳旗旗政府旧址入选。我盟的革命文物遗存既有新民主革命时期的,也有社会主义建设时期的,东风航天城导弹综合实验基地作为中华人民共和国彪炳史册发展成果的实物见证,它代表的航天精神是习近平总书记明确提出的中国共产党革命精神谱系中的重要构成。

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论