辽代公主嫁仪:库伦1号辽墓墓道壁画新解及其墓主身份考释

(杭州师范大学人文学院)

1972至1985年间,内蒙古自治区通辽市库伦旗奈林稿苏木前勿力布格屯王坟梁(时属吉林省哲里木盟)先后发现了八座规模较大的辽代墓葬。这些墓在发掘时,因被盗掘或地下水涌溢,出土的随葬物不多,但除3号墓和8号墓外,其余皆有大量壁画发现。其中,编号为1号的墓葬壁画规模最大,保存也最完整,尤其是墓道两壁的壁画,表现场面宏大,所绘人物众多,笔法技艺娴熟,鲜活反映了辽代契丹贵族世俗生活场景,出土后立即引起了学界关注。

既有研究大多将此壁画解读为“出行图”和“归来图”,认为其展现了契丹贵族盛装出行及随后返回的样貌图景。亦有学者提出,该壁画内容应为辽代契丹“四时捺钵”的场景,并将其统称为“出行图”或“出行仪仗图”。另有国外学者提及,该壁画内容可能和辽代公主婚礼有关,但并未讨论其具体含义,对墓主也未涉及。本文以对该壁画所绘人物和物品的分析为基础,综合《辽史》等史料相关记载和其他图像资料辨析,尝试对其所表现的场景加以新的解读,并推断墓主的身份,以资学界研究讨。

一.

墓葬概况及墓道壁画内容库伦1号墓由墓道、天井、墓门、主室、耳室等构成。墓室为八角穹窿顶,朝向约135度,符合契丹“东向而尚左”的习俗。其墓道为斜坡式,倾斜角约10度,总长达22.60米。墓中出土数量较多的人骨,亦有马、野猪、鸡、鼠、兔等禽兽骨骼被发现。墓中出土铜钱数枚,其中一枚带有“大康六年”(1080)的明确纪年。该墓壁画分布在墓道两壁、门侧两壁和墓室天井周围,总面积约180平方米。南北两壁的壁画为对称分布,规模宏大,最高处垂直高度为5.60米,壁画合计面积达80余平方米。

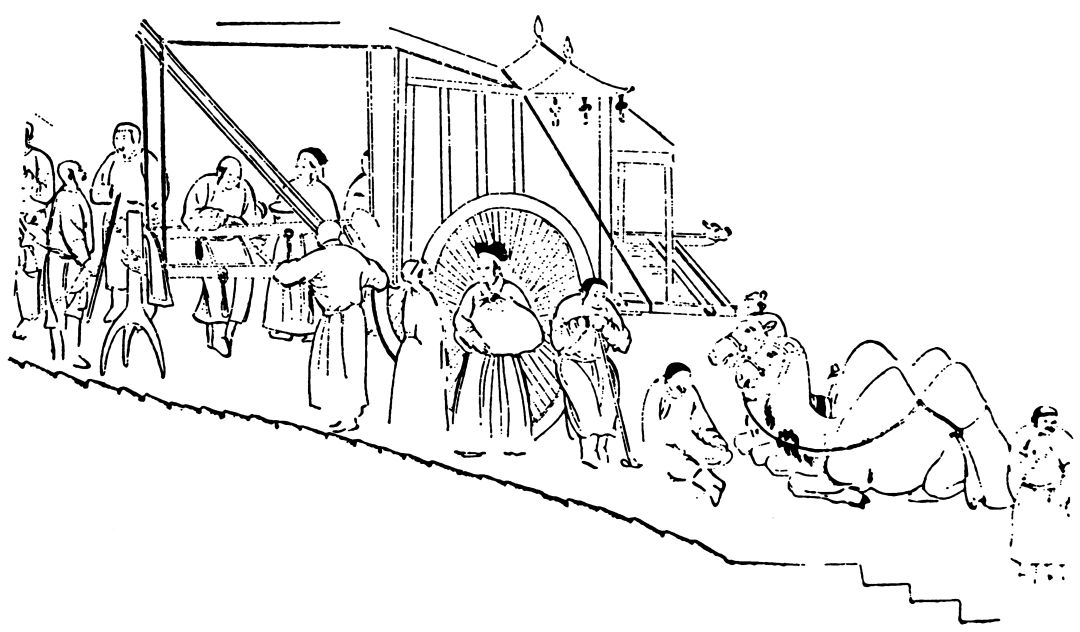

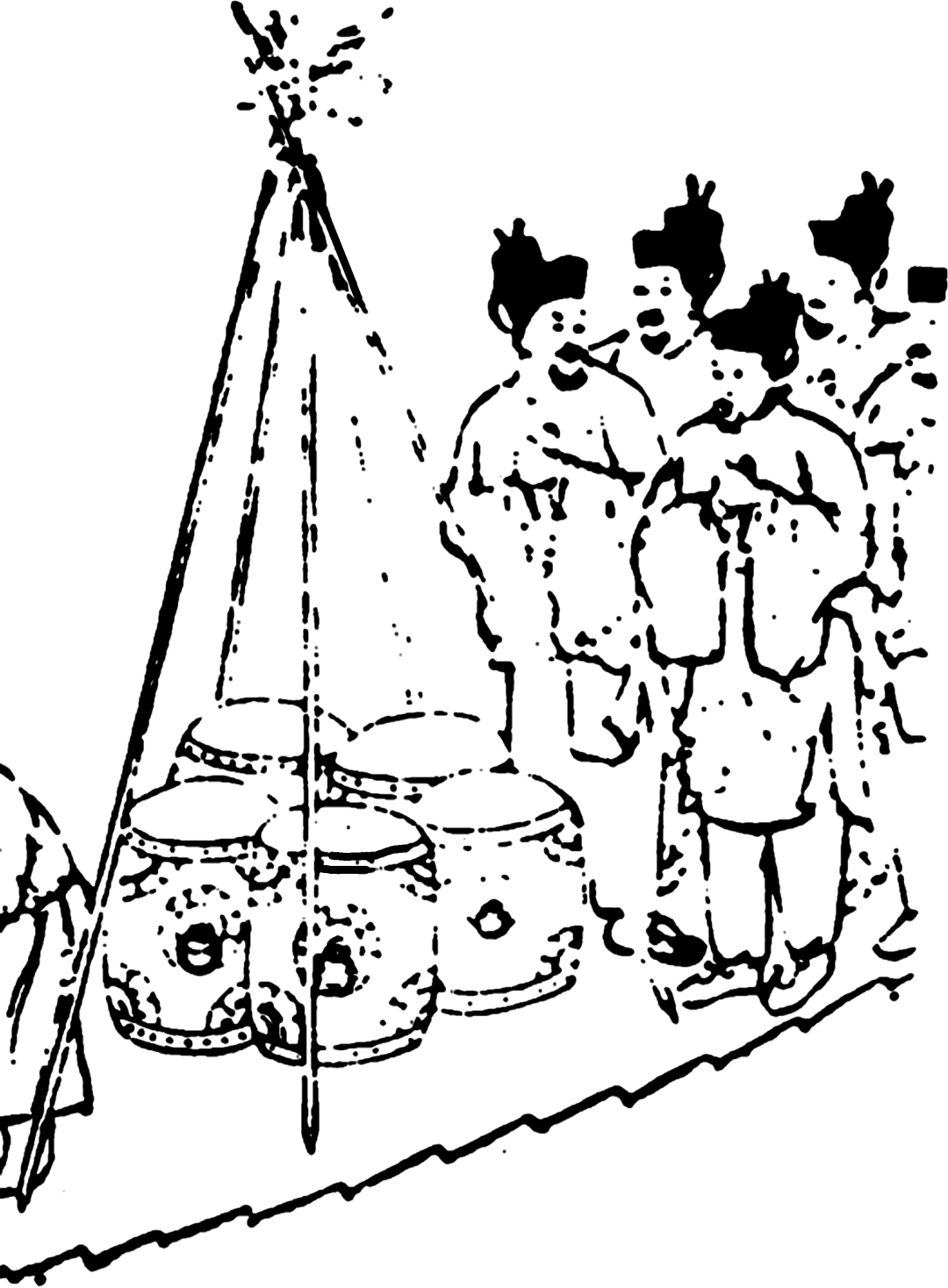

北壁壁画,除去漫漶难辨的,共绘有29人,既有着契丹服饰、留契丹髡发的,亦有穿汉式服装的,依照画面构成和人物组合,可大致分为四组(图1)。从紧靠天井的宽阔处开始,第一组为鞍马随从,共有七人、一马,其中第二人挺身直立,左手叉腰,似正对他人叮嘱吩咐。第二组为车骑随从,有五人一车,其中三人为男性,立于车前。两名女性相对而立,一人双手举镜,另一人扶镜注视,镜中面容清晰可见。第三组为旗鼓仪仗队列,五根旗竿相互支撑,其下为五面大鼓。其侧皆五人为汉式服装。第四组为队列前导,人物各执长竿等器物,有一抬桌的支杆部分可见。壁画中人物高度在1.5至1.6米间,基本与现实人物实际大小相同。

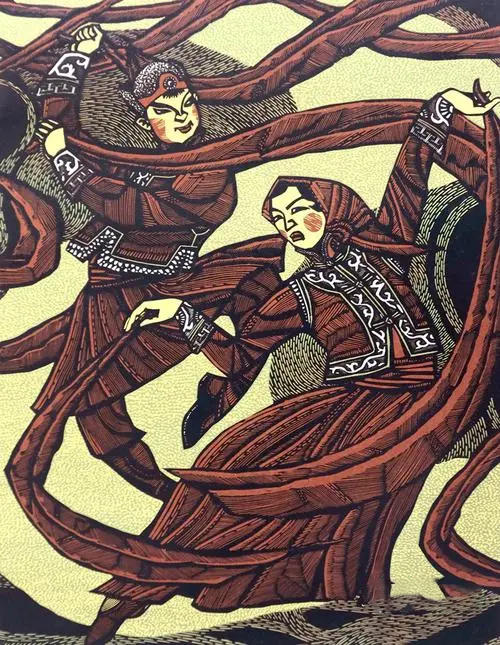

南壁可辨有24人,兼有汉式服装和契丹装扮,可大致分为三组(图2)。从宽阔处起,第一组为车骑仆从,总计有十四人、两驼、一车。两头骆驼并列跪卧,头部套有笼头,颈部和臀部有垫布,驼峰与臀部间有皮条扎系,为典型的挽车驾辕装备。其旁有一高轮大车,车轮高一人有余,车上用撑杆支有殿廓形车棚和凉棚,车辕用三角支架撑起。第二组为依仗,六人横排并列,抬有一矮轿,其顶颇似北壁所绘马车。第三组为前导队伍,有四人、一抬桌,其形制与北壁部分可见的抬桌相同,桌上置有一方斗。壁画中人物高度介于1.6至1.8米之间,尺幅等身,而车辆较北壁所绘车辆体积更大。

图1、图2:北壁壁画(左)、南壁壁画(右)

二.

“出行图”“归来图”解读之误从所绘内容来看,将该壁画释读为“出行图”和“归来图”有一定的合理性。但仔细观察壁画的构成和所绘内容细节,则可以判定其内容不应为“出行图”和“归来图”,特别体现在以下几点。

首先,南北两壁壁画中的队伍朝向相同,无法表现出行和归来两种行进方向。壁画中有鞍辔齐备的马匹、准备完成的马车、可供使用的抬轿、跪卧休息的骆驼,这些都符合出行和归来的实际使用需求,也符合“契丹故俗,便於鞍马,随水草迁徙,则有毡车,任载有大车,妇人乘马,亦有小车”的相关记载。然而,两壁上人物站立面朝方向、车辆前后指向和驼马头部的方向都是背对墓室而面向墓道外,人物分布、车马位置、抬桌位置等也基本呈对称状态,且内容亦互相补充。若壁画所表现的图景确为“出行”和“归来”,则两壁壁画的构图和朝向不应如此。更合理的解释为,南北两壁所绘应为同一幅图景的两个侧面,两者共同构成一幅完整图景,而此构图也与汉魏以来画像石墓中多见的“车马出行”几有相似。

其次,车驼当为辽代契丹常用的生活用具。《辽史·仪卫志》关于“腊仪”的描述中,有“皇帝降舆,祭东毕,乘马入猎围”之言。而辽代皇帝车舆中,又有一种“凉车”,皇帝“省方、罢猎用之…驾以槖驼”。北壁绘有马匹而南壁绘有高轮大车和休息的骆驼,也颇与记载相符。但凭此就判断“驾以槖驼”的车就是用于罢猎后归来所用,似有不妥。实际上,槖驼驾车在契丹是较为常见的交通工具。曾奉命使辽的苏辙,在其所作的《赵君偶以微恙乘驼车而行戏赠二绝句》便提及契丹驼车:“邻国知公未可风,双驼借与两轮红。”在其它辽墓壁画中,双驼一车的形象也多有出现,如库伦2号和8号墓、叶茂台萧义墓、北三家3号墓、宣化4号墓等。在建平唐家杖子辽墓和白塔子辽墓中,亦出现了一驼一车的壁画内容,且车辆形制极为相似。车驼在众多辽墓壁画中出现表明,其应为辽代契丹出行所常用的交通工具,其使用场景并非特定指向猎围之时。

此外,壁画中女性形象不只是简单的“女主人”,其出现应有其他含义。鞍马人物壁画在众多契丹贵族墓中出现,表现内容也从较早期陈国公主墓中两壁各有一人一马(一为牡、一为牝)逐渐发展到库伦1号墓这样含有几十人和数头驼马的大型场面。但在所有已知辽墓壁画中,凡墓道壁画体现鞍马人物队列内容的,虽然其中也不乏男女合葬墓,但却只有库伦1号墓南北壁上出现了共几名女性形象。仅根据其衣着体态而将其中一名女性定为女主人,而疏于探讨其在此场景中出现的特殊意义,似过于武断,也多有不和逻辑之处。

三.

辽代公主嫁仪图景库伦1号墓的墓道壁画风格自然写实,具有很高的艺术价值。同时,该壁画也包含了丰富的历史信息,通过对人物动作和物品的细节描绘,鲜活地再现了辽代公主嫁仪的盛大场景,也指明了墓主身份。

(一).

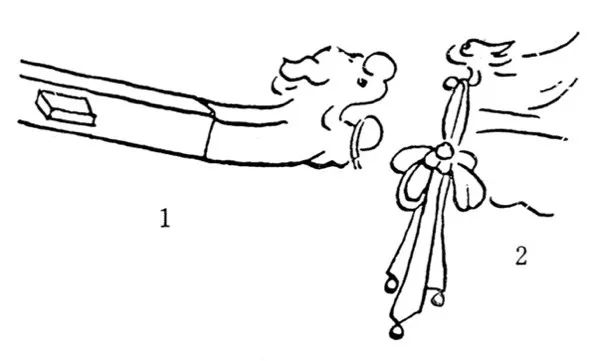

青幰车南壁壁画呈现一辆高轮大车,依据其所处位置和尺寸比例判断,很可能为跪卧其后的两头骆驼牵引。该车车轮为红色,其直径高于一旁人物一头有余,依比例推算其直径应在2米以上(图3)。车上施有青绿色幔帐,其顶部呈殿廓形,周边垂有丝织状毓苏。尾部有车架延伸突出,车梁尾端饰有螭头(图4)。螭为古代传说中一种没有角的龙,在辽代常用于皇族和后族所属的物品装饰中。该车与沈括在其《熙宁使虏图抄》中所描述的“契丹之车”多有符合:“其辎车之制如中国,前广杀而无般,材俭易败,不能任重而利于行山。长毂广轮,轮之牙,其厚不能四寸,而轸之材不能五寸。其驾车乘之以驼,上施㡛,为富者加毡幰、文绣之饰。”苏辙在提及契丹驼车时也描绘道:“高屋宽箱虎豹绸,相连燕市不相亲。”以上描述与壁画所绘大致符合,则该壁画所呈现的是契丹高级贵族所乘坐的车辆,应也合理。

图 3 南壁青幰车和跪卧骆驼

图4 南壁青幰车螭头和北壁送终车毓苏

事实上,该车形制与装饰与《辽史·礼志》所载“公主下嫁仪”中的“青幰车”极为相似:“赐公主青幰车二,螭头、盖部皆饰以银,驾驼。”《辽史·仪卫志》关于“青幰车”的描述中,也提到“螭头、盖部皆饰以银,驾用驼,公主下嫁以赐之。” 由此可见,壁画所绘的驼车与辽代公主嫁仪中所用的青幰车颇为相像。

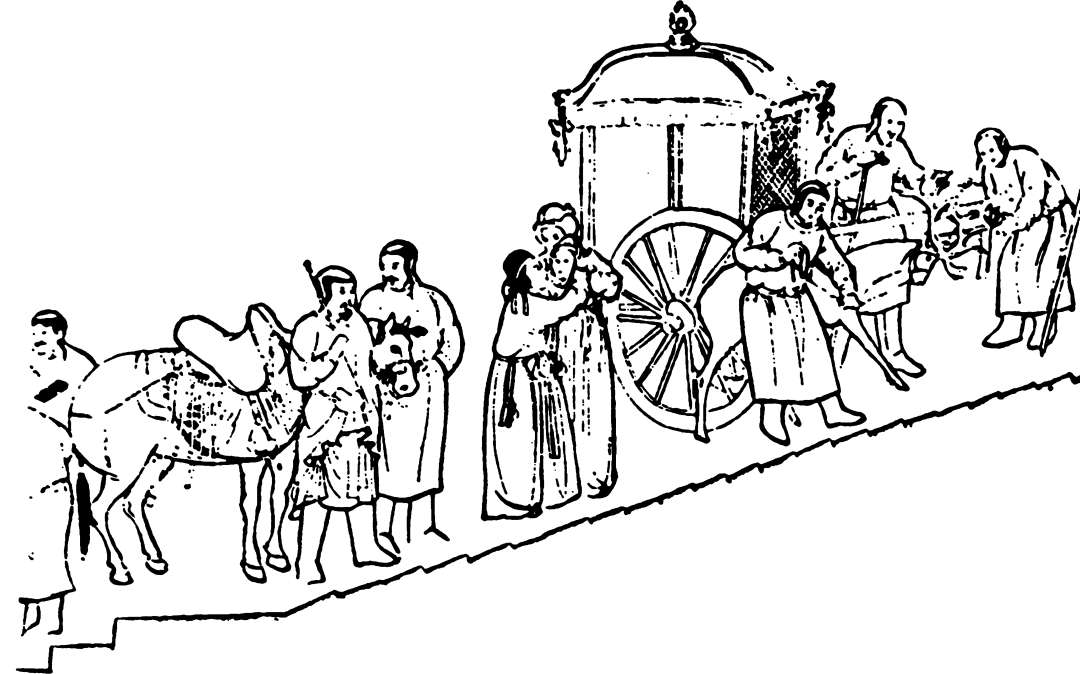

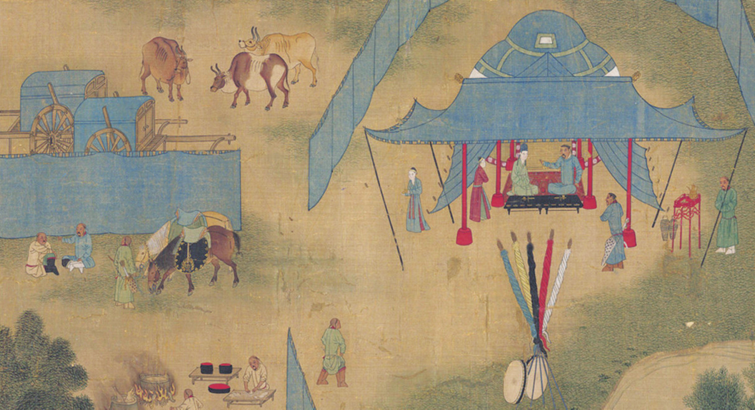

如此推断亦可与其他图像材料互证。美国波士顿美术馆所藏南宋《胡笳十八拍图》残叶中,有一叶便绘有形制非常相似的青幰车,图中车辆同样红轮青幔,头尾饰有螭头。美国纽约大都会博物馆另藏有以南宋本《胡笳十八拍图》为底本的明中晚期摹本,其中第十三拍和十四拍中的青幰车清晰可辨,也与库伦1号墓壁画基本相同(图5、图6)。美国学者Robert Albright Rorex曾研究过此图,认为其底本当绘于南宋初期,所绘“胡人”形象其实为契丹人。 从图中人物髡发样式和圆领紧袖长袍判断,应确为契丹人。有鉴于此,则该图所画的车辆也应为契丹之驼车。考虑到《胡笳十八拍图》的故事题材为汉代蔡文姬返回中原时的行程,而文姬居匈奴时为左贤王妻,其地位约等同于王后或公主,则图中蔡文姬使用辽代公主所乘的驼车,也有合理之处。如此,则《胡笳十八拍图》亦可旁证,青幰车应是辽代公主层级贵族女性出行所乘坐的车辆。

图 5 美国纽约大都会博物馆藏明摹本 «胡笳十八拍图» 第十三拍局部

图 6 美国纽约大都会博物馆藏明摹本 «胡笳十八拍图» 第十四拍局部

(二).

送终车轿北壁壁画中的车较南壁的青幰车小(图7)。该车驾辕处可见螭头,配有红色高轮长辕,车棚支杆亦为红色,覆有青蓝色帷幕,前有格状垂帘,车顶为轿顶式,围有黄色短帷,四角挂毓苏。从其样式和装饰判断,颇符合《辽史·仪卫志》中妇人乘坐的“小车”,即“妇人乘马,亦有小车,贵富者加之华饰”。但其后“送终车”条又载,其“车楼纯饰以锦,螭头以银,下悬铎,后垂大毡,驾以牛。上载羊一,以拟送终之用,亦赐公主。”而同书《礼志》“公主下嫁仪”条中也提到,辽代皇帝在公主出嫁时赐给“送终车一,车楼纯锦,银螭,悬铎,后垂大毡,驾牛,载羊一,谓之祭羊,拟送终之具,至覆尸仪物咸在”。

壁画中该车前有一头鹿,多被认为时用来驼驾车辆之用。然而据《辽史》所记,“送终车”应该“驾牛”。实际上对这头鹿在此场景中的作用,以往研究存在着偏差。美国纽约大都会博物馆藏明摹本《胡笳十八拍图》的第五拍中也有类似的两辆车出现,其虽长度略长,但也有轿顶并青蓝色覆帷,只是它们是由公牛牵拉(图8)。 据上文所述,该画人物装扮和物品样式皆有典型辽代特色,且该车可以和《辽史》相关记载相符。而库伦壁画中出现在车前的鹿,其体积较车辆明显过小,很难相信其为牵拉车辆之用。似乎可推测,该鹿也是送终所用的牺牲之一,与记载中的羊用途相同。

南壁的第二组人物抬有一顶矮轿,其顶部与北壁所绘送终车几乎相同,四角也挂有毓苏(图9)。从该轿与抬它人物的比例判断,其高度不及半人,常人应很难坐在其中。由其样式和大小可推测,这顶矮轿可能是在仪式中用于盛放皇帝所赐“覆尸仪物”的。南北两壁描绘的车轿共同构成了辽代皇家婚礼中独有的送终物品,类似内容在其他时代墓葬壁画中并不常见,当为辽代特有,具有很强的指向性。

图 7 北壁马匹和送终车

图 8 美国纽约大都会博物馆藏明摹本 «胡笳十八拍图» 第五拍局部

图 9 南壁矮轿

(三).

捧镜却行妇人北壁送终车的侧后方有两名女性,其中一人戴皮毛帽,着绿长衫,系红腰带,侧身面向另一人,双手捧有一面铜镜(图10)。另一人戴绿巾,顶黑色瓜皮帽,戴黄色耳坠,亦着浅绿长衫配红腰带,佩有黄色葫芦状荷包和黑色囊袋。她右手扶镜注视,镜中反射出她的样貌。既有研究多认为,此图景表现的是女主人出行前整妆准备。但翻查《辽史·仪志》可知此图所示并非整妆。“皇帝纳后之仪”条载,皇帝大婚时,皇后“负银罂,捧縢,履黃道行。后一人张羔裘若袭之,前一妇人捧镜却行。置鞍于道,后过其上”。

壁画中虽没有表现“张羔裘若袭之”的人,但头戴皮毛帽的妇人正是“捧镜却行”之人。另一名女性虽未“负银罂”,但其要间系有囊袋,她身后的马匹上有完整的鞍具,可供随后置于道而请皇后“过其上”。《辽史》关于“公主下嫁仪”的记载中并未有此表述,但若此仪适用于皇后婚礼,以此推定公主嫁仪中也有类似的典仪,也应合乎情理。

图 10 北壁照镜妇人头部

(四).

旗鼓代表高级贵族家族北壁的送终车前有五套旗鼓,五根旗杆在顶部捆扎而矗立,旗下五面大鼓呈梅花妆排列,五名旗鼓手站立一旁(图11)。与该壁画中类似的五面鼓在羊山1号辽墓的墓道北壁壁画和叶茂台萧义墓的甬道两侧壁画中也有体现。宁城鸽子洞辽墓墓道北壁上绘有三面鼓和三名鼓手。美国纽约大都会博物馆藏明摹本《胡笳十八拍图》中,第五拍中也绘有捆扎的五色旗杆和置于其下的三面大鼓(图8)。

旗鼓在古代多用于指挥作战,北方民族亦将其视为首领权力的象征。契丹的旗鼓制度始于大贺氏摩会获唐朝廷封赏,赐有十二神纛、十二旗、十二鼓,随后契丹便以“是为国仗”。随着契丹崛起,各部落也分别置旗鼓,以示其首领的权威。遥辇氏末期时,阿保机曾“迎十二神纛、天子旗鼓置太祖帐前”,以此彰显示权力的交接。《契丹国志》亦载:“契丹常推一人为王,建旗鼓以统八部,每三年则以次代之。或其部有灾疾而畜养衰耗,则八部聚议,旗鼓立其次而代之。”诸弟之乱时,匀德实纵火烧阿保机行宫,述律后“命曷古魯救之,止得天子旗鼓”。之后耶律德光即位时,也“置旗鼓、神纛于殿前”,以显示正统的合法传承。

契丹建国后,辽帝也将旗鼓赐给贵族,并以其数目多少表示其地位。道宗时,曾“为皇孙梁王延禧(后为天祚帝)设旗鼓拽剌六人卫护之”。萧义墓壁画绘有五面大鼓,根据其墓志铭可知,萧义官至北府宰相、开府仪同三司、检校太尉、守太傅、兼中书。 2003年,辽宁阜新蒙古族自治县平安地乡那汗土村发现一座辽墓,据出土汉文和契丹小字墓志可知,该墓为辽永清公主及其夫合葬墓,墓中壁画亦绘有五旗五鼓。 可见,辽时亲王级的契丹贵族可用六旗六鼓,宰相、三公及公主级可用五旗五鼓,则库伦旗1号墓壁画绘有五旗五鼓,可见其主人身份地位当略低于王,等同于宰相、三公或公主。

图 11 北壁旗鼓和鼓手

(五).

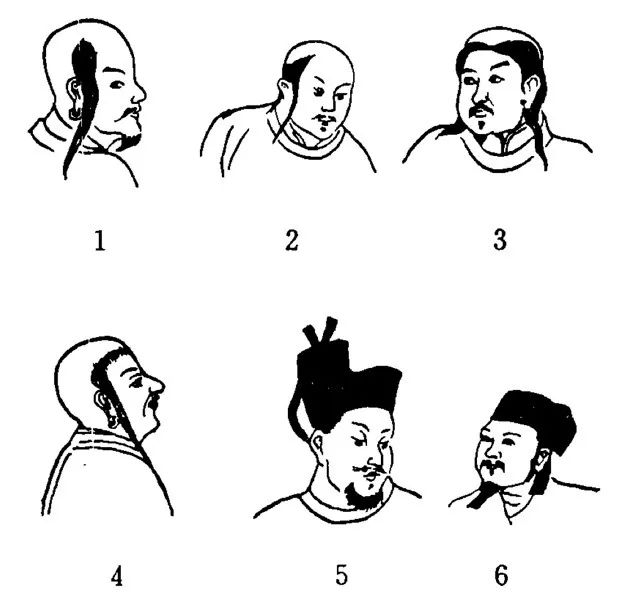

人物服装样式符合帝后二族归属南北两壁壁画中的男性人物大多留契丹髡发、着契丹式圆领窄袖外袍,当可确定为契丹人无疑(图12)。自考古发掘报告起,诸多研究认为北壁立于旗鼓之旁的五人、其前引导队伍中的三人,及南壁抬矮轿的六人,因其头戴黑色交角幞头,身穿宽袖中长袍和裤装,当为汉人。单就服装样式而言,这九人的衣着确实与其他人明显不同,更接近于唐末宋初时汉人装扮。但若以此便判定这些人是汉人,却不免过于武断。据《辽史》载,辽自太宗会同年间(938-947)始,“太后、北面臣僚国服;皇帝、南面臣僚汉服”。《契丹国志》亦载:“国母与蕃官皆胡服,国主与汉官即汉服。” 所以,以绘画人物穿着“汉服”或“国服”来判断民族属性并不可行。事实上,辽代服装风格更因与帝后二族及与其相关的“因俗而治”南北面官制相联系,着“汉服”的并不一定是汉人,也可能是帝族成员或南面官。

图 12 契丹男子发式、 幞头

(六).

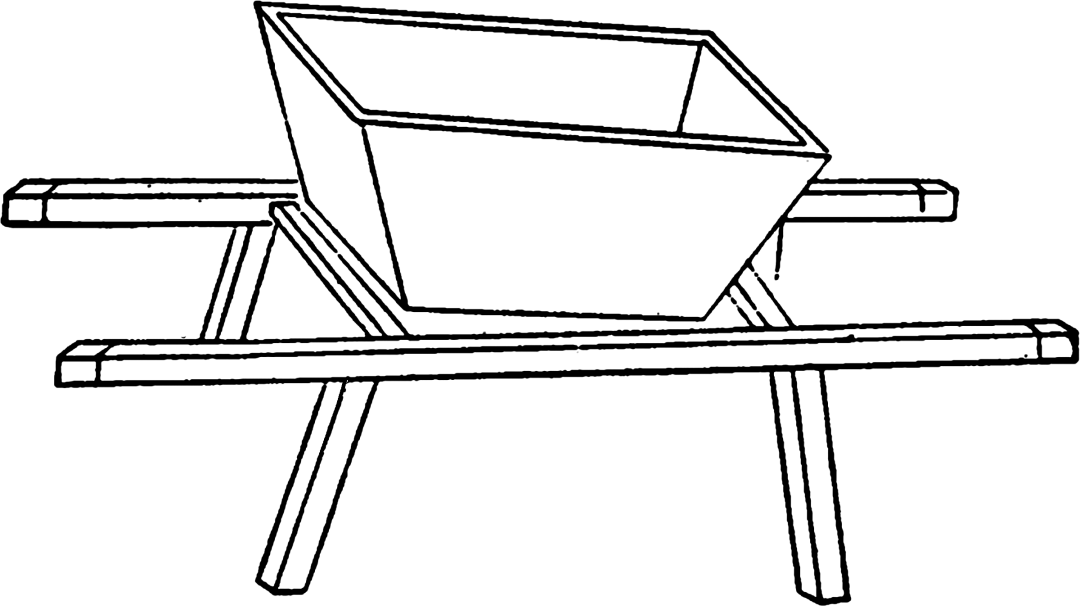

方斗南北两壁的前导队列中均出现红色抬架,其上放置方斗。两壁的画面都有不同程度的脱落,但所剩余的部分恰好可以互补,可将二者结合而得到几乎完整的样貌(图13)。该方斗开口呈近正方形,底部略小,形制规整,内部中空,并未载有物品。其在两壁均有出现,所处位置也对称,足见重要性非同一般。鉴于该斗形制规整,容积也与唐宋时期升斗相近。《辽史》载,道宗大康八年(1082)“诏行秬黍所定升斗”。而壁画所绘方斗,通过与人物和车辆相比较,其体积与容量与文献所载高度吻合,似与辽代升斗相似。

库伦1号墓壁画中出现纳税所用的升斗,在其他辽代契丹墓葬壁画中未曾得见,而独见于库伦1号墓,似诉说其有其特殊含义。《辽史·地理志》中记录辽代地方州县时,曾提到一类特殊的“头下军州”:“横帐诸王、国舅公主许创州城… 朝廷赐州县额…官位九品之下及井邑商贾之家,征稅各归头下;唯酒稅课纳上京盐铁司。”同书《食货志》亦载:“各部大臣从上征伐,俘掠人戶,自置郛郭,为头下军州。凡市井之赋,各归头下,惟酒稅赴纳上京。”可见, 生活在头下军州的头下户,需要“输租为官,其纳课给其主”,由领有该州的契丹贵族直接收取田赋地租。下文将述,库伦1号墓处于辽代头下军州的懿州境内,则这两具方斗应为军州主人收取缴纳实物课税的计量工具。

图 13 方斗拼接图示

四.

所处区域和墓主身份头下军州在辽代为世袭制,契丹贵族也多实行按族而葬,即家族成员集中安葬。头下领主与其所领军州关系密切,所以死后多葬于其头下军州。1975年出土的《北大王墓志》载,墓主耶律万辛“薨于上京南之私地…葬于旧郡之丁地”。 由于辽代的头下军州具有明显的私属性质,所以该墓志所言“私地”和“旧郡”当指属于万辛的头下军州。内蒙古赤峰市巴林左旗白音罕山的韩氏家族墓,近年来相继出土韩匡嗣及其子孙等170余人的墓葬,而在其东南方约20公里处的四方城遗址正是韩匡嗣所领的头下私城全州。全州建于景宗时期,在韩匡嗣死后六年被朝廷正式确立为头下军州,而韩氏家族世居于此地,死后也埋葬于此。可见,头下军州不但是其领主统领的私地,也是本家族墓地所在。

库伦旗现属内蒙古自治区,西邻奈曼旗、敖汉旗,南接辽宁省阜新市、彰武县、法库县。据向南先生分析,该地区在辽代为后族萧氏的聚居区,其南部与耶律氏家族居地相邻。而距库伦不远的辽宁阜新地区,迄今已发现辽代墓葬百余座,其中大多属于萧氏后族,可证明该地区在辽代确为萧氏所领头下军州的聚集之处。 具体而言,库伦辽墓群处在库伦旗南部,该地在辽代属于懿州管辖范围。《辽史·地理志》所记:“懿州,宁昌军…太平三年(1023)越国公主以媵臣户置。初曰庆懿军,更曰广顺军。”同书《公主表》载,越国公主名槊古,嫁于萧孝忠。萧孝忠,《辽史》有传,虽未及世次,但称他“尚越国公主,拜驸马都尉,累迁殿前都点检”,后“擢北府宰相… 为东京留守…封楚王,拜北院枢密使”。所以,懿州当为越国公主耶律槊古下嫁萧孝忠时,兴宗赐予其女儿和女婿的头下军州。

综合上文对墓道两壁壁画和其所在地区在辽代所属可知,库伦1号墓南北两壁壁画描绘的应是辽代公主嫁仪的部场景分。首先,北壁所绘送终车和南壁所绘青幰车及盛放“覆尸仪物”的矮轿,均与《辽史·仪卫志》中“公主下嫁仪”所表述的专用车马用具相符。其次,南壁绘有的两名女性,符合辽代“皇帝纳后之仪”中有妇人在皇后前“捧镜却行”的描述,据此可以推测,类似场景可能也会出现在公主嫁仪中。再次,南壁上五旗五鼓的出现证明,该墓主的地位较高,应当略低于王,而等同于公主、宰相。最后,该墓处于辽代懿州境内,为后族萧氏世居之地,壁画中的人物衣着也有契丹式的国服和汉式的汉服,亦贴合该婚姻为帝族耶律氏和后族萧氏结合的实际情况。

该墓中本有两块墓志,但出土时已破碎为24残块,其上文字已基本无法辨识。但结合墓道壁画的内容和《辽史》中相关记载,可以推定其墓主当为兴宗第三女槊古和其夫萧孝忠。首先,辽代懿州城址据考为现阜新蒙古族自治县东北九十里平安地镇土城子村古城,其西距离该墓只有约2公里。槊古和萧孝忠去逝后葬于他们所领的头下私城境内,符合辽代头下领主常见葬俗。其次,辽帝常将旗鼓赐给重要贵族和高级官员,也有特许奚、曷苏馆等部建旗鼓之例,以示恩宠。壁画中出现旗鼓,当是因为公主出嫁而组建新的家庭,辽帝特赐并许建旗鼓,而五套旗鼓也符合槊古为越国公主和萧孝忠为北府宰相、东京留守、楚王、北院枢密使的地位。再次,两壁都出现形制规整的方斗,乃是因新建头下军州,领主将向其所属的头下户征收实物租税,所以需要使用规定制式的方斗。再者,北壁壁画中车后照镜女性(女主人)面容姣好,当为少女形象,符合《辽史》中对槊古“姿质秀丽”的描述。此外,墓中出土的铜钱著有“大康六年”字样,其时间段正处于道宗年间,圣宗女和婿卒于此时也符合实际。最后,越国公主嫁与萧孝忠对萧氏是一件重要的事件,孝忠一支在此后显赫一时当与此有紧密关系。孝忠入葬时,道宗亲临吊唁,并赐宫户守冢。 而其后人将先人所经历的重要事件场景绘于其长眠之地,以示感恩辽帝的封赏,也合乎情理。

库伦辽墓群中,8号墓位置居中,其年代较早,形制规模也最大,特别是墓道长达30.70米,较1号墓长8.10米,壁画总面积达300平方米以上,因此其墓主多被认为是萧孝忠本人。该墓墓道壁画损毁较严重,仅南壁依稀可辨十名戴幞头的仪仗人物,北壁也有部分鼓和鼓架可见,也显示墓主地位较高。然而,若考虑萧孝忠家族在圣宗和道宗朝的发展,则该墓规模和形制也可有其他解释。据《辽史·道宗宣懿皇后传》记,宣懿为“钦哀皇后弟枢密使(萧)惠之女”。然而据余蔚研究发现,《辽史》中的萧惠当是萧孝忠,而萧孝忠实际上应为萧孝惠。因此,宣懿皇后并不如同书《公主表》所载是圣宗第二女岩母菫额的女儿,而应是槊古和萧孝忠(即萧孝惠)之女。萧孝忠一族在道宗朝时,因宣懿成为皇后而权势更盛。如此一来,我们可以相信8号墓墓主当为孝忠的后人,死后葬于宣懿在位之时,而得益于宣懿之势所以墓制较大。

余论库伦1号辽墓壁画是迄今发现的辽代墓葬壁画中规模最大的之一,是继庆陵壁画发现后辽代考古的又一次重要发现。自该墓考古发掘报告始,学界多依据所绘车马队列内容,将该壁画解读为“出行图”和“归来图”。但通过对细节内容的分析,加以其他文献和图像材料的互证,可推断该壁画所展现的并不是简单的“出行”和“归来”,而是辽代公主嫁仪的一个具体场景。该墓地处辽代越国公主头下私城懿州境内,而懿州为圣宗三女越国公主槊古所建,壁画内容中公主嫁仪、建旗鼓、置方斗等亦皆符合新建头下军州之意。该墓中出土的“大康六年”铜钱所指向的年份也与圣宗女耶律槊古和其夫萧孝忠的生活时代相合。所以,库伦1号墓的墓主当是槊古和萧孝忠。以上所列各条证据,孤立地看多非确证,但将这些不同的线索汇聚在一起时,又可互相佐证。因此,本文所作结论,且备一说。

壁画等图像材料对史学研究的重要性,于唐宋时便已被认识到。张彦远在《历代名画记》中称,图像可以传达“既往之踪”,具有文字记载不可比拟的优势。南宋郑樵著《图谱略》,也提倡将图像与文字相互印证。对辽代研究而言,图像材料的重要性更加凸显。《辽史》《契丹国志》等所记辽代事迹较粗略,且疏误颇多,加之宋对辽的书禁甚严,使得辽代遗留文献资料整体有限,给研究辽代历史造成了不少困难。所幸,自20世纪70年代以来,大量辽代墓葬相继发掘,尤其壁画总体保存较好,可反映辽代史实的若干侧面。通过对这些图像材料的解读,提取其包含的历史信息,再与书证结合考察,可以帮助我们修正一些已有的误读,更好勾勒辽代社会生活细节和历史发展脉络。

[原文发表于《形象史学》2022年夏之卷(总第二十二辑),注释和图片具体信息请参考原文]

- 上一篇: 悠悠古树情--记库伦古树

- 下一篇: 图说70载丨镜头里的变迁 —— 额济纳旗

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论