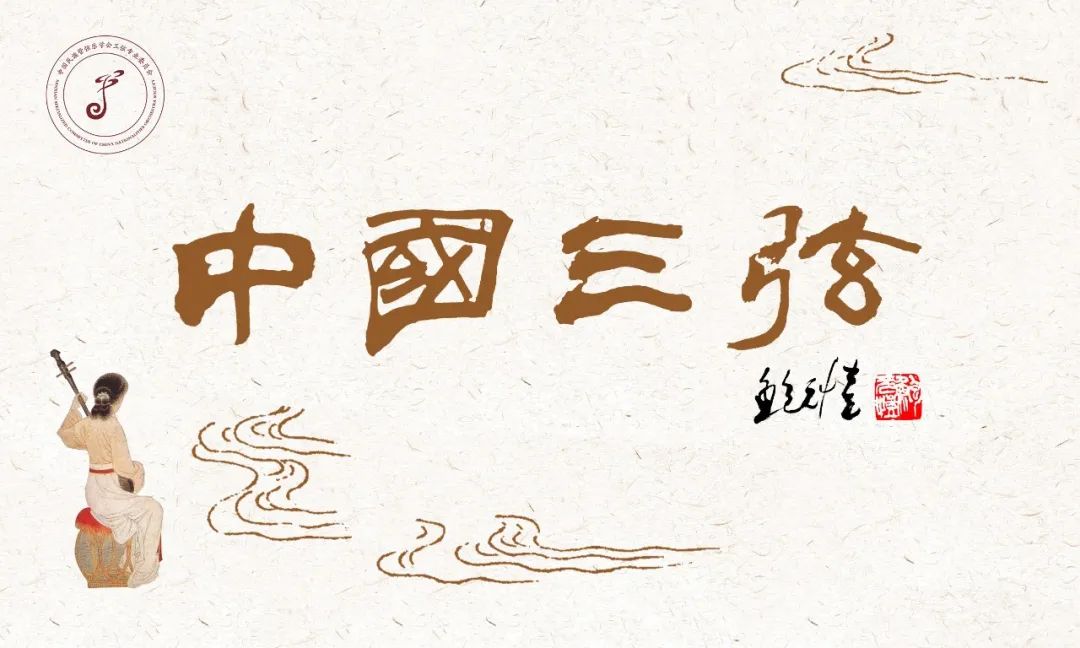

额尔古纳市有一座民族博物馆,位于哈撒尔大街南端,在从海拉尔进来方向的右边。闲来无事,来到博物馆,想了解一下当地的历史变迁和风土人情。

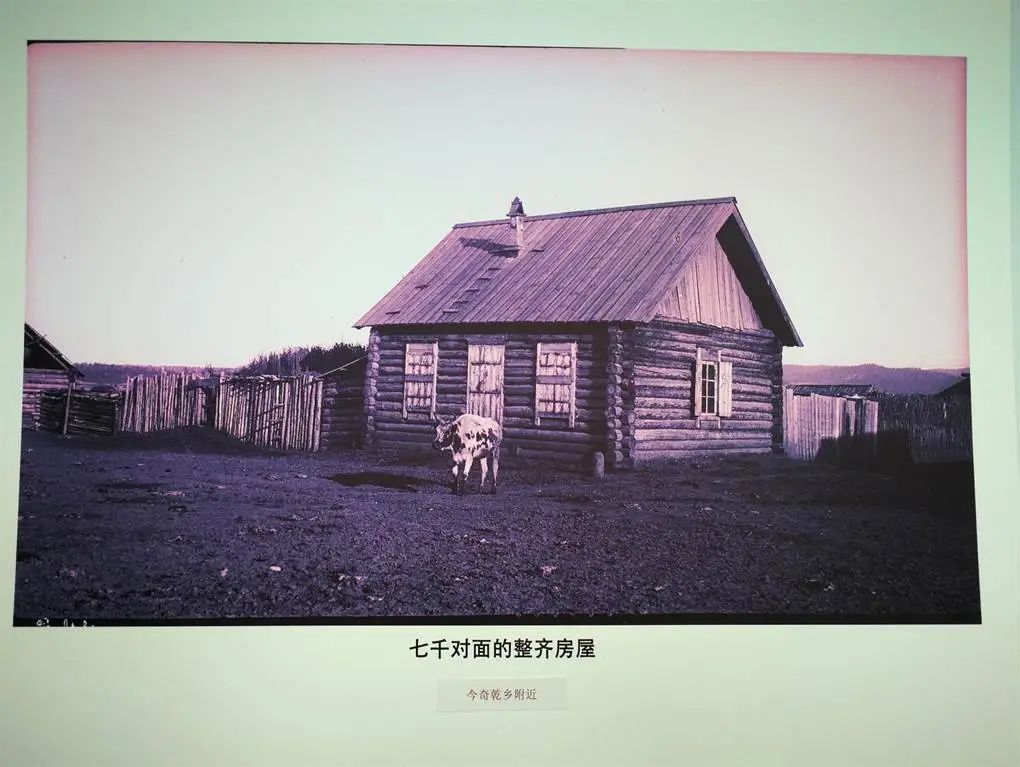

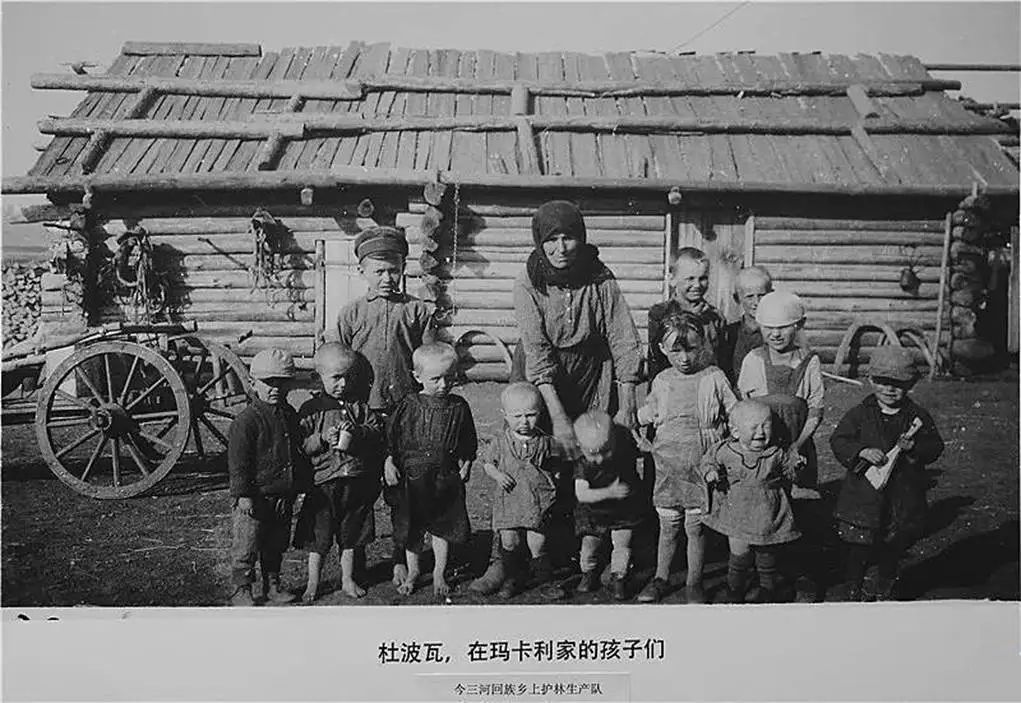

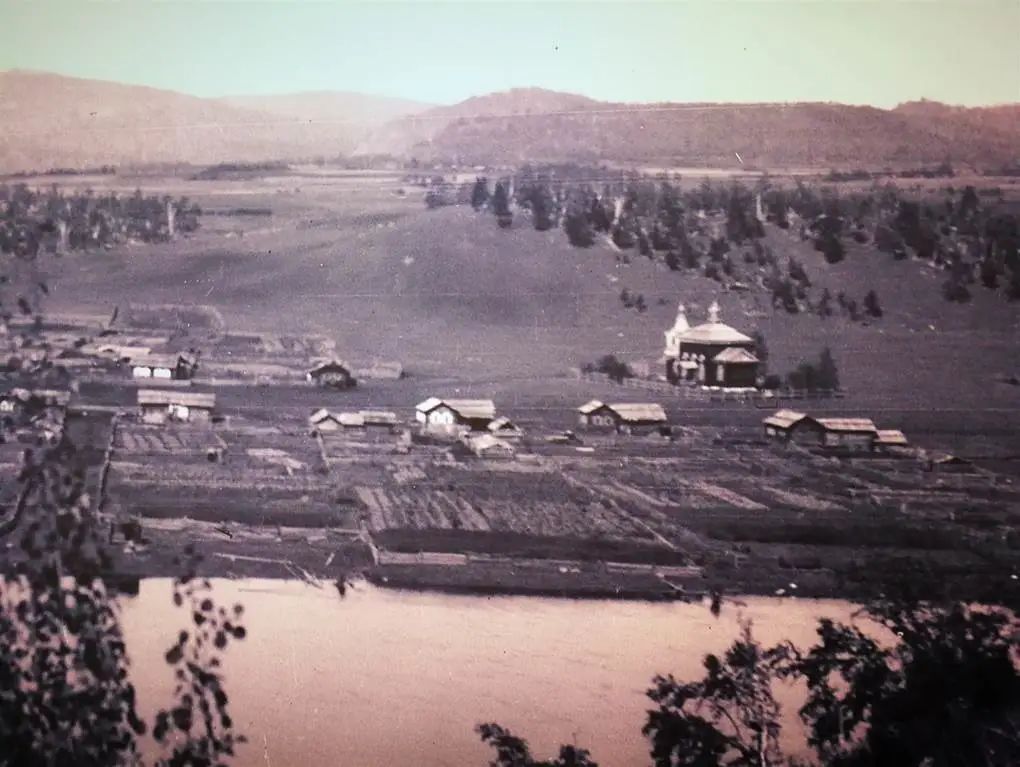

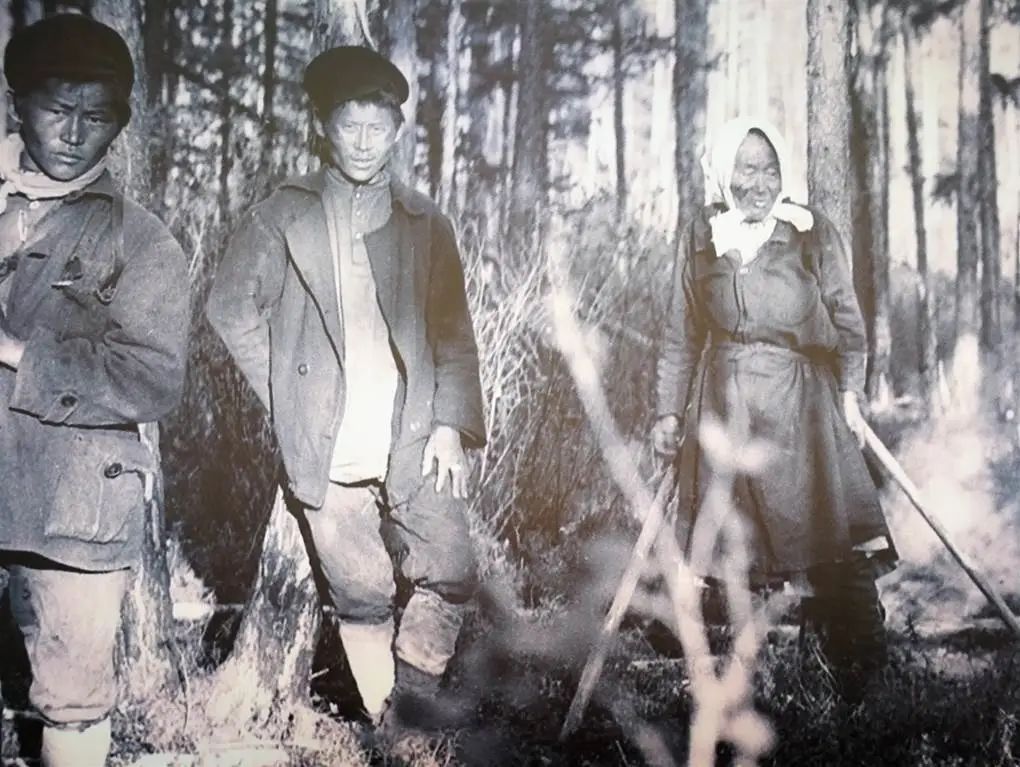

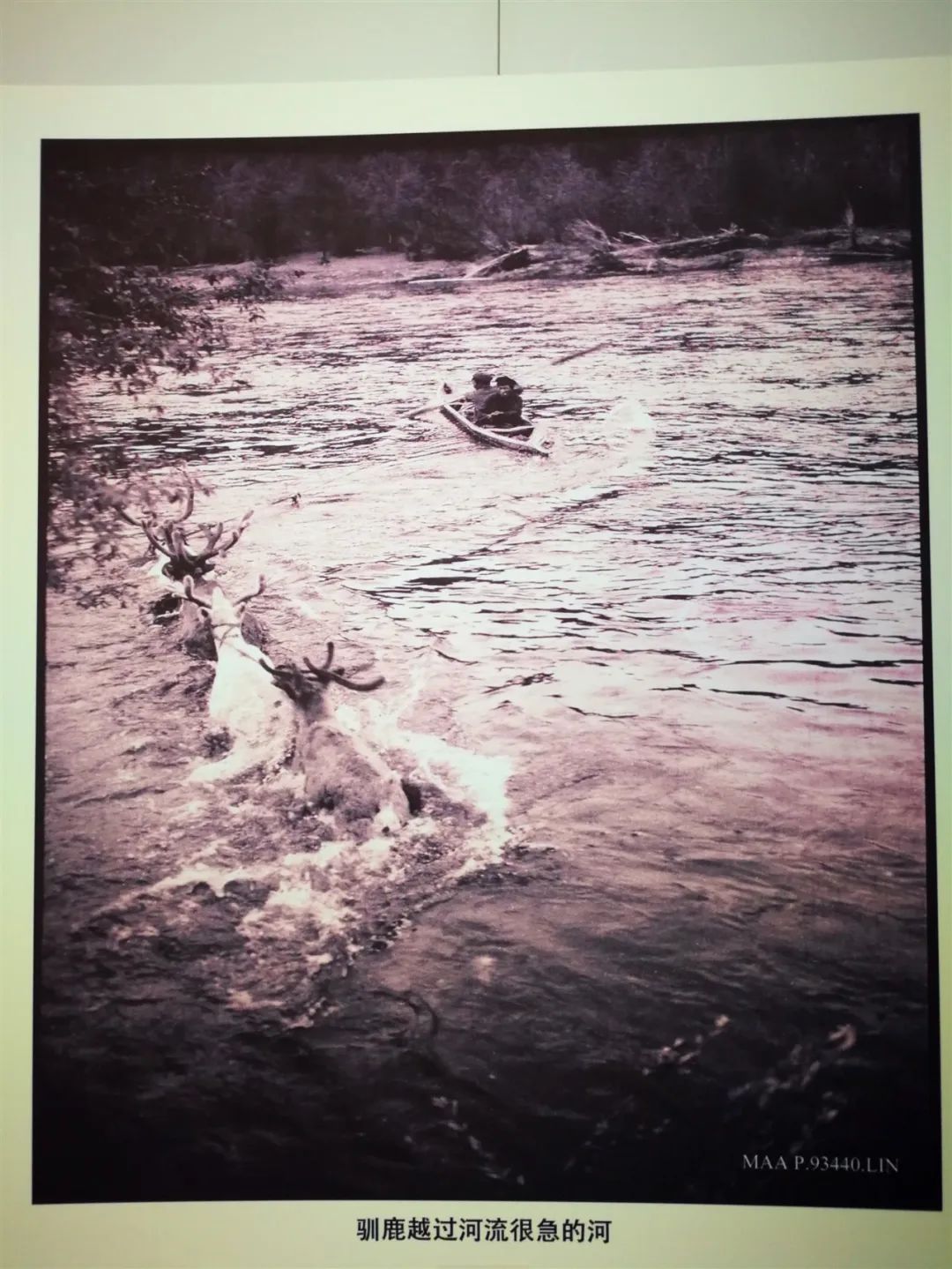

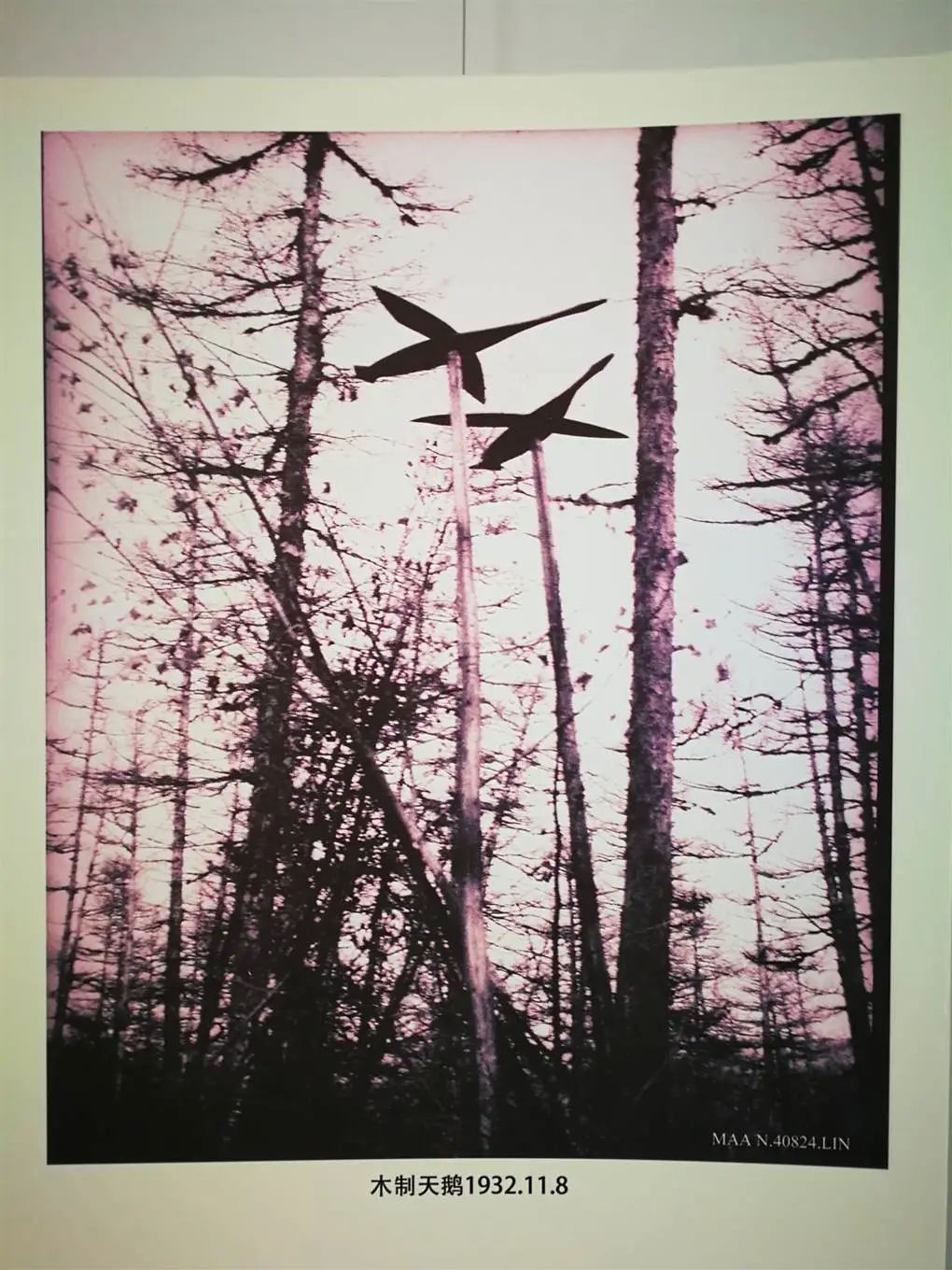

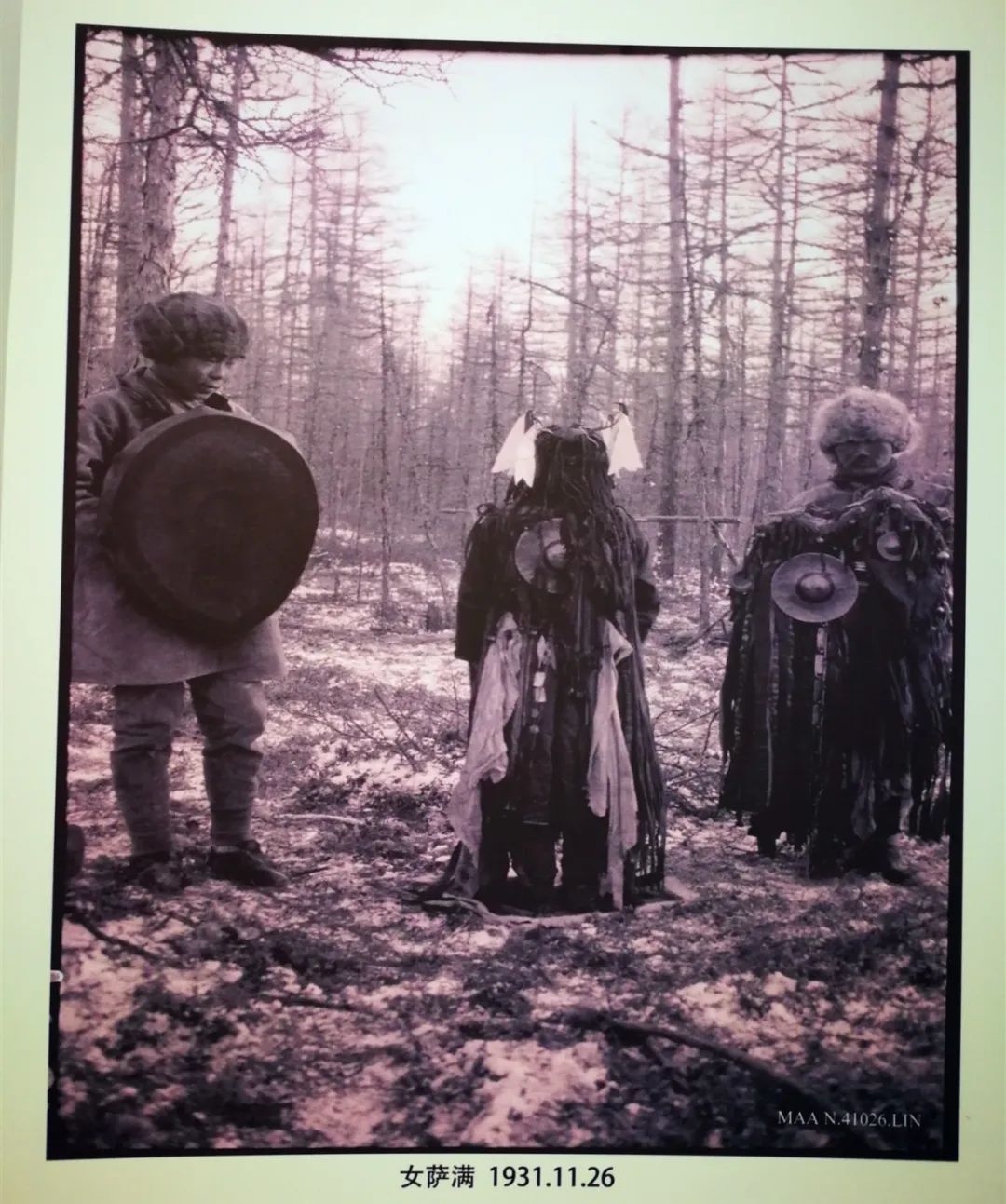

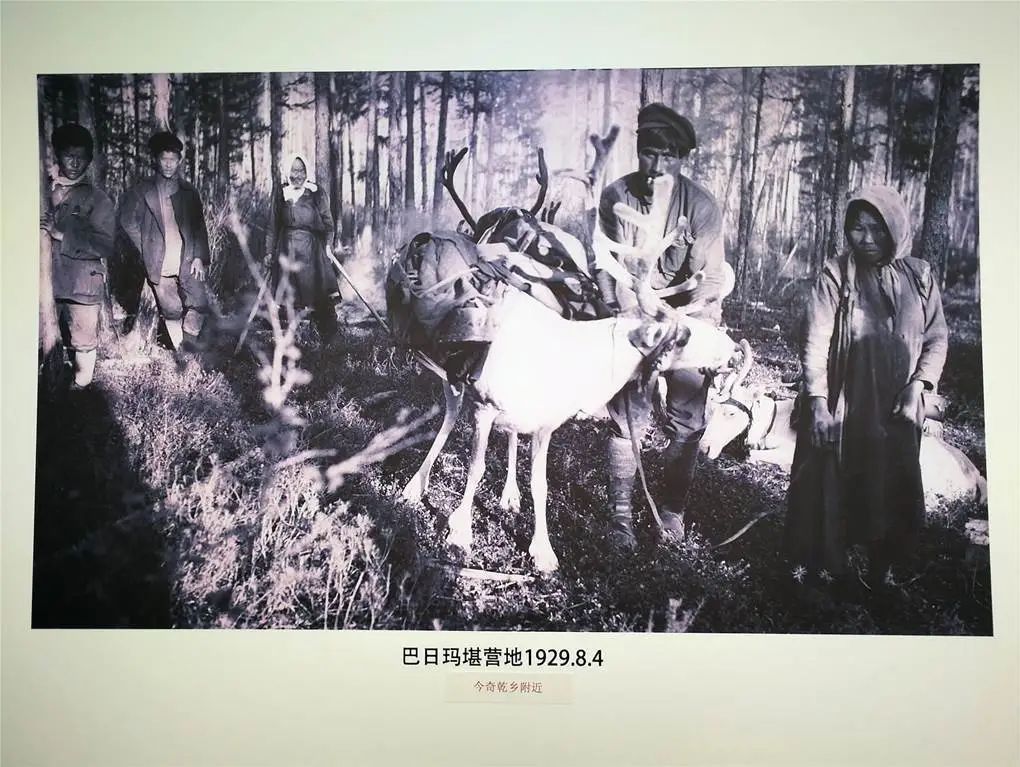

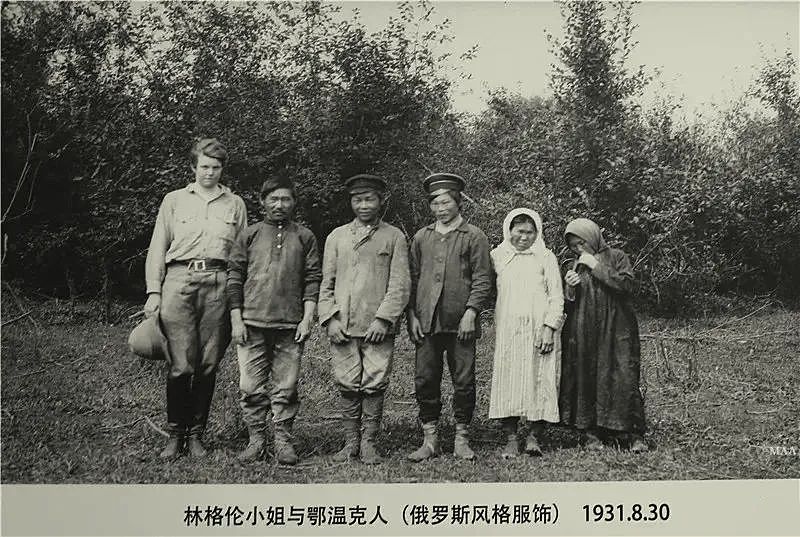

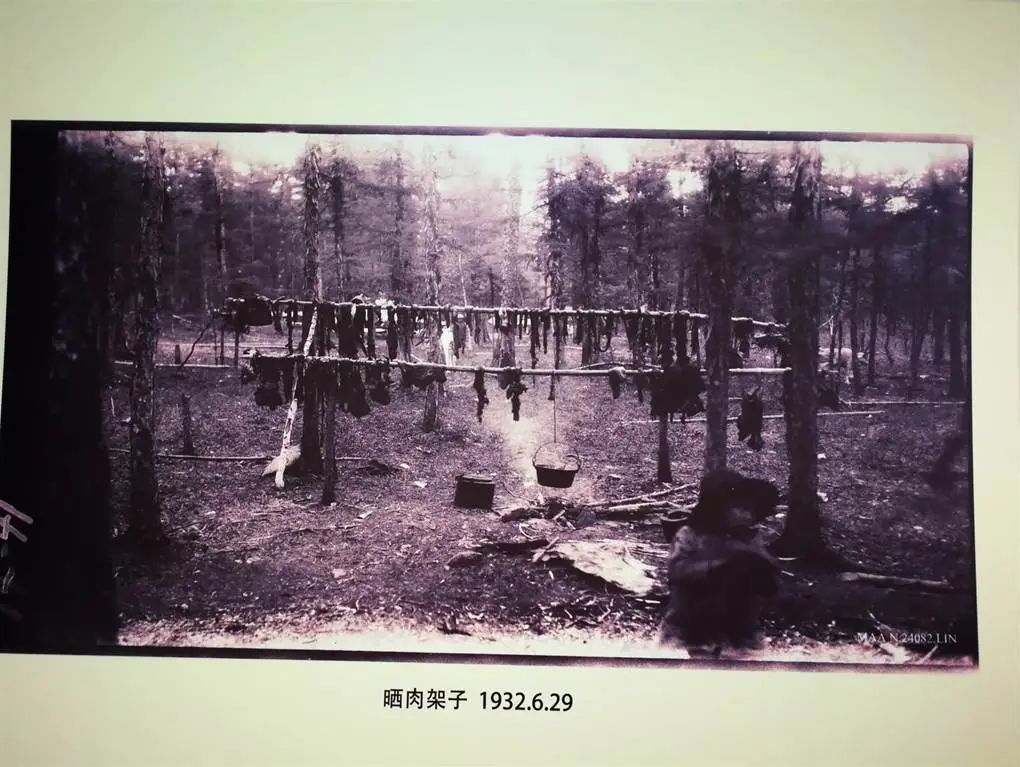

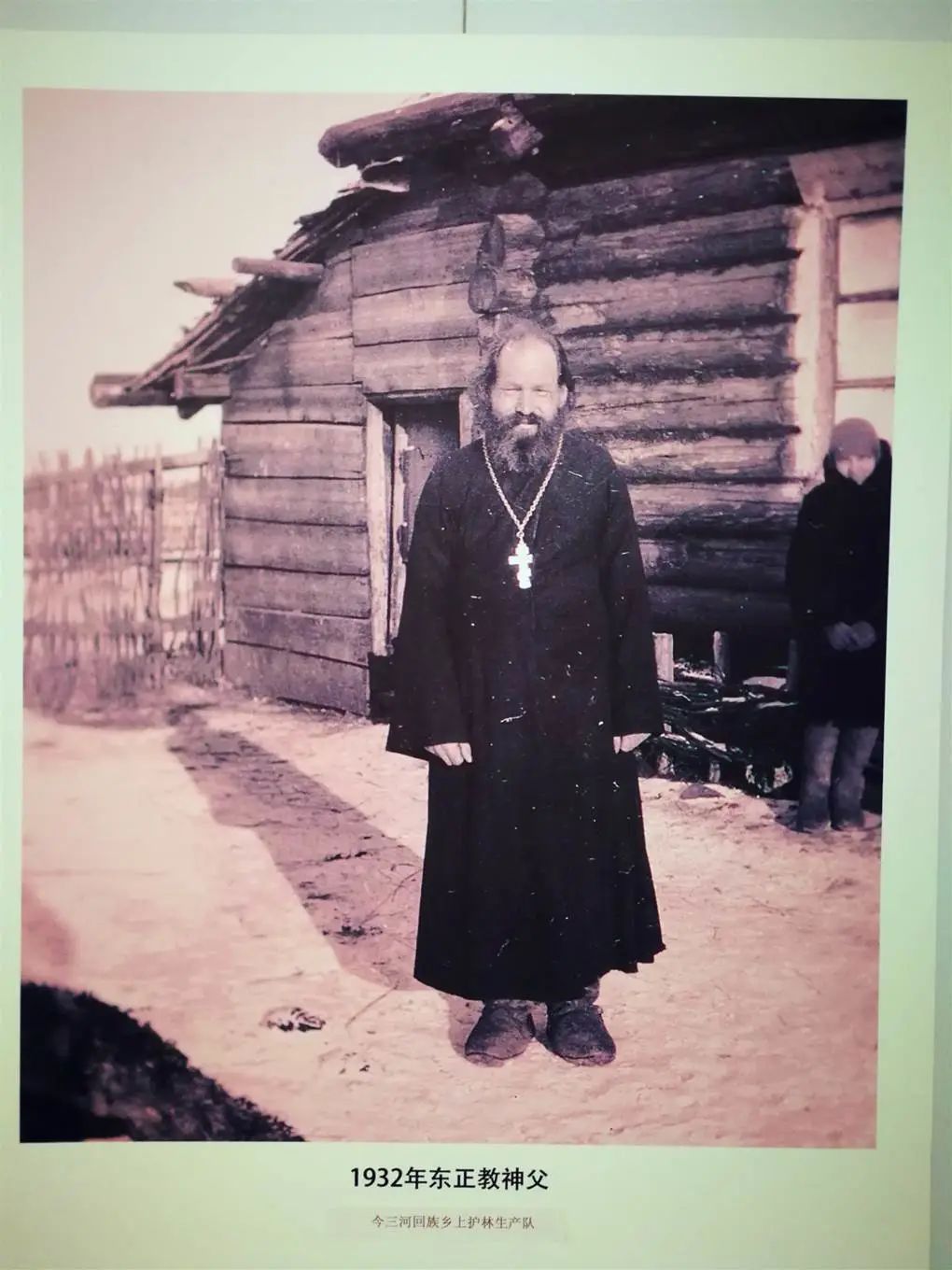

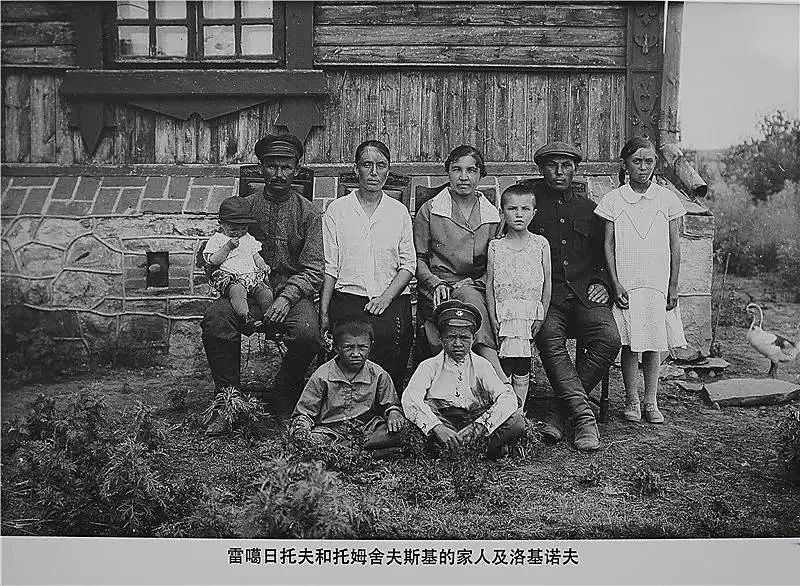

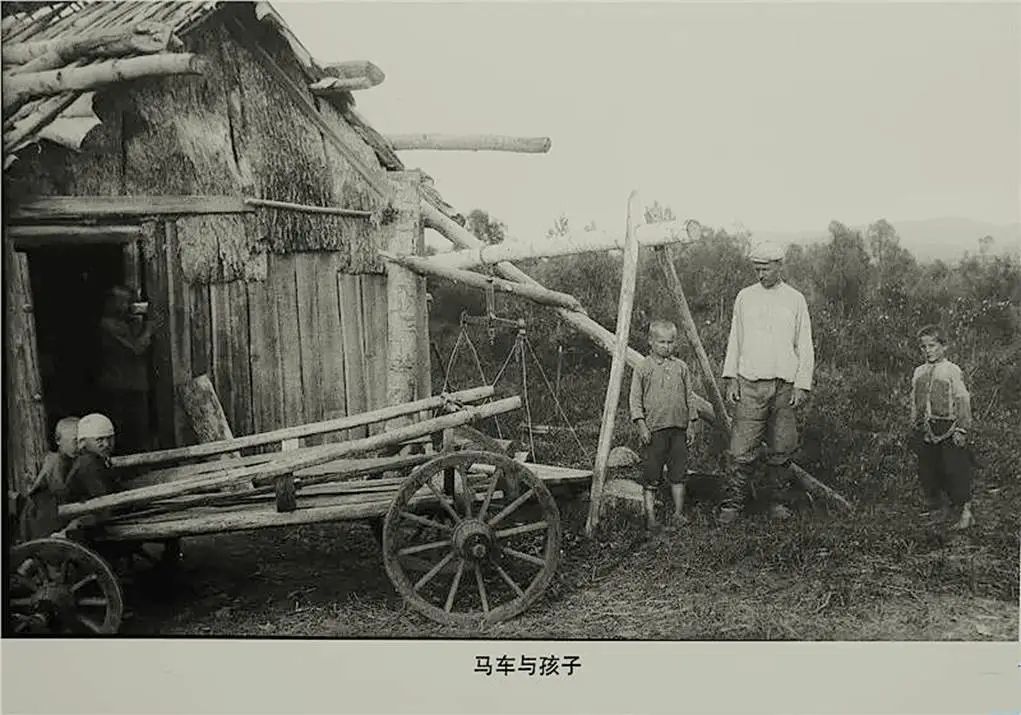

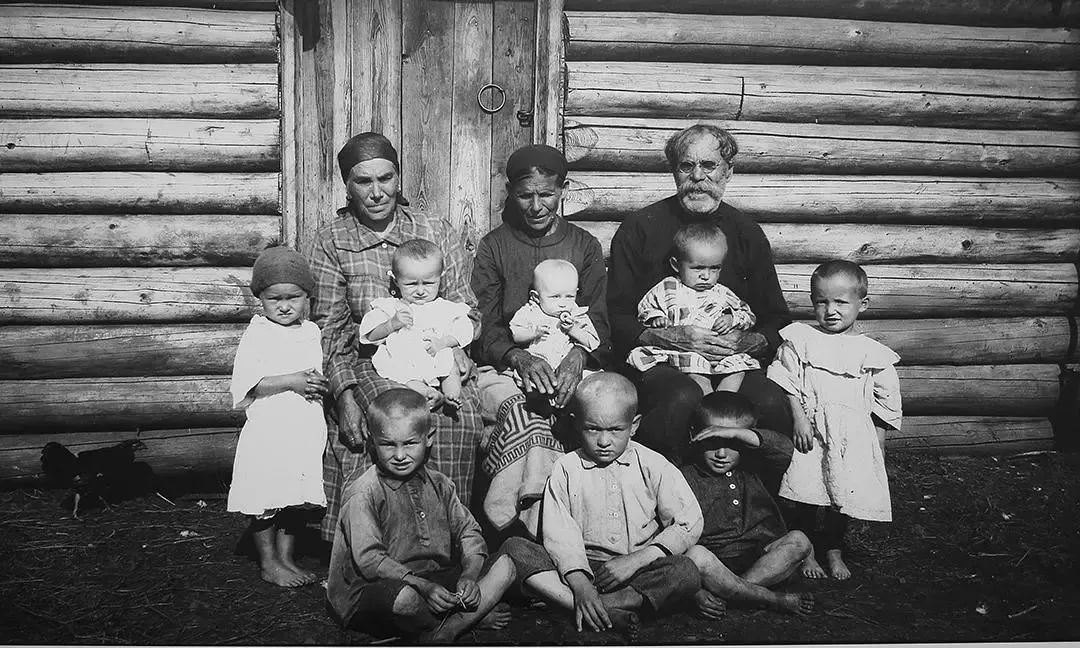

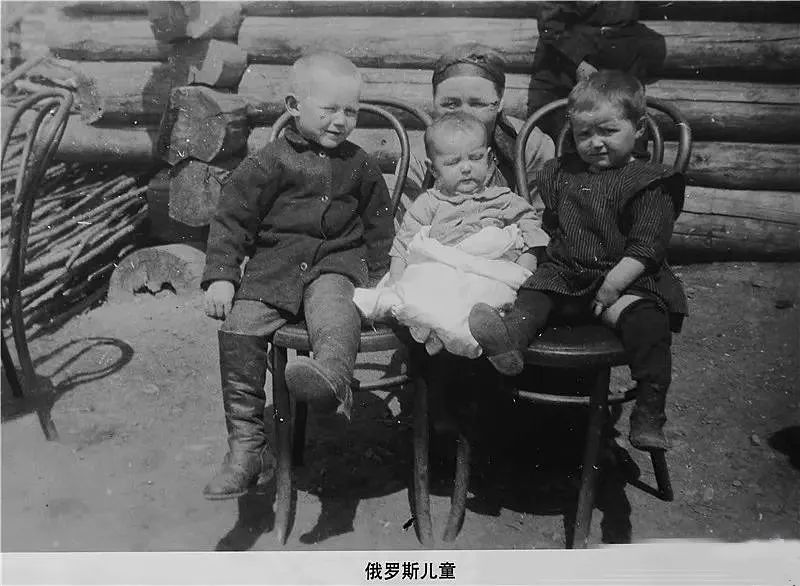

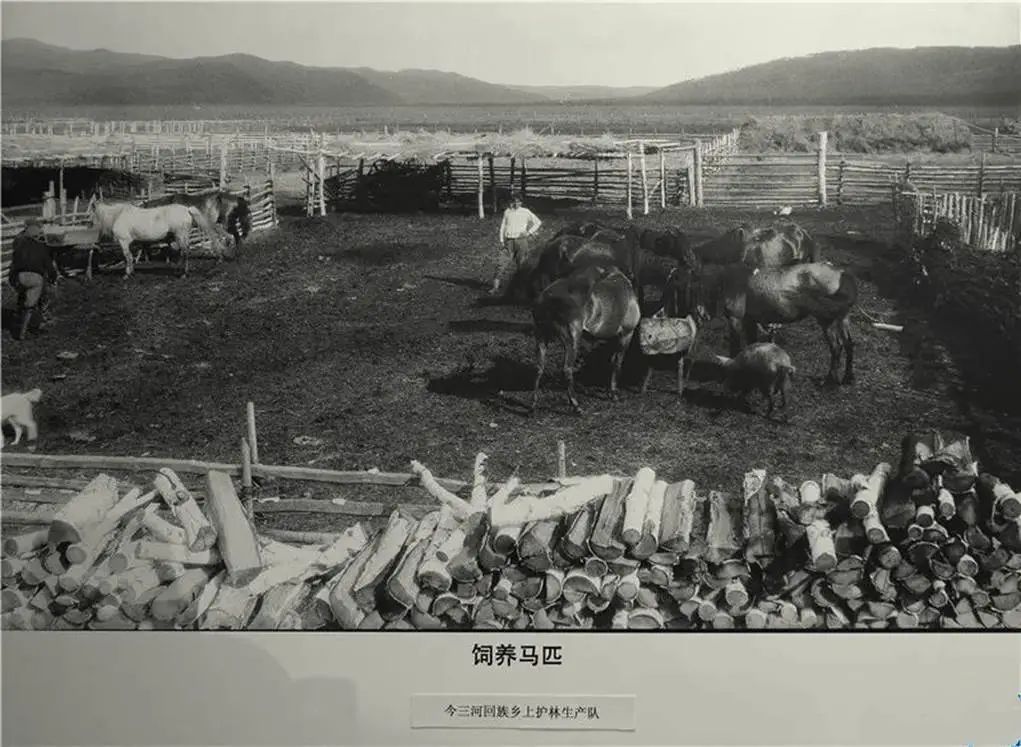

一走进大厅,就看到几十幅老照片陈列在大厅四周,这是摄自于1929年至1932年,关于额尔古纳河右岸(现为奇乾、恩和、三河等地)俄罗斯民族的生活介绍,还有一些是驯鹿鄂温克族人的生活照片。

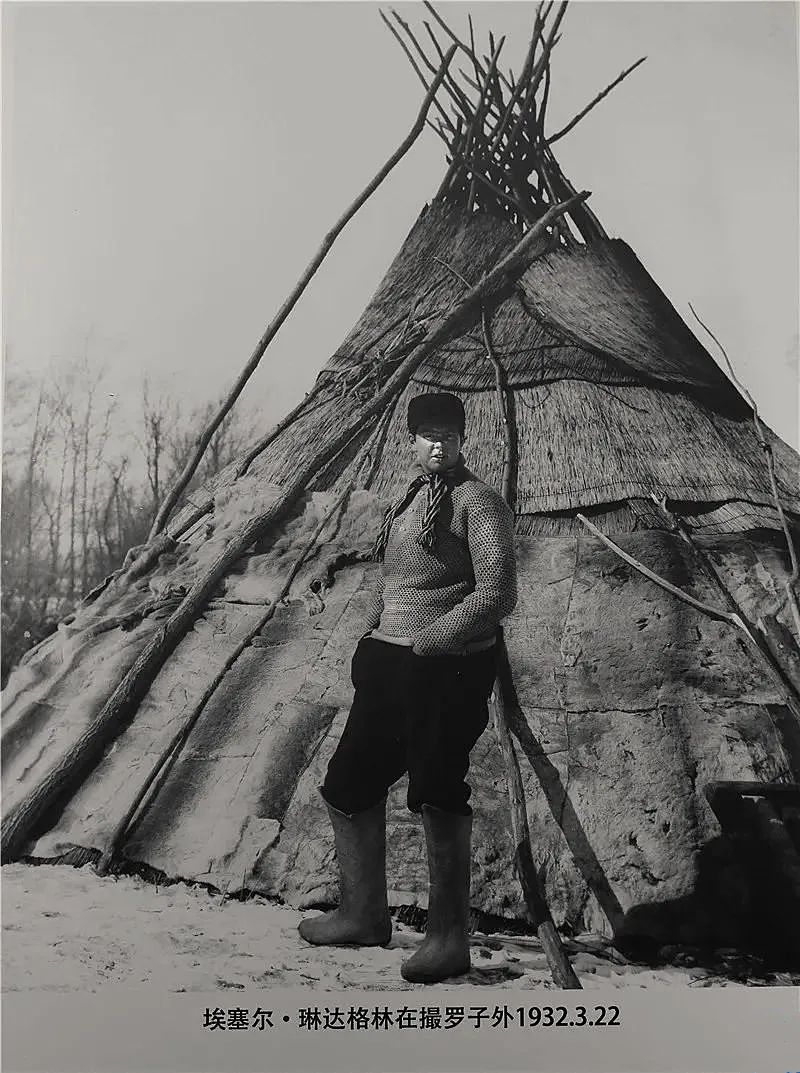

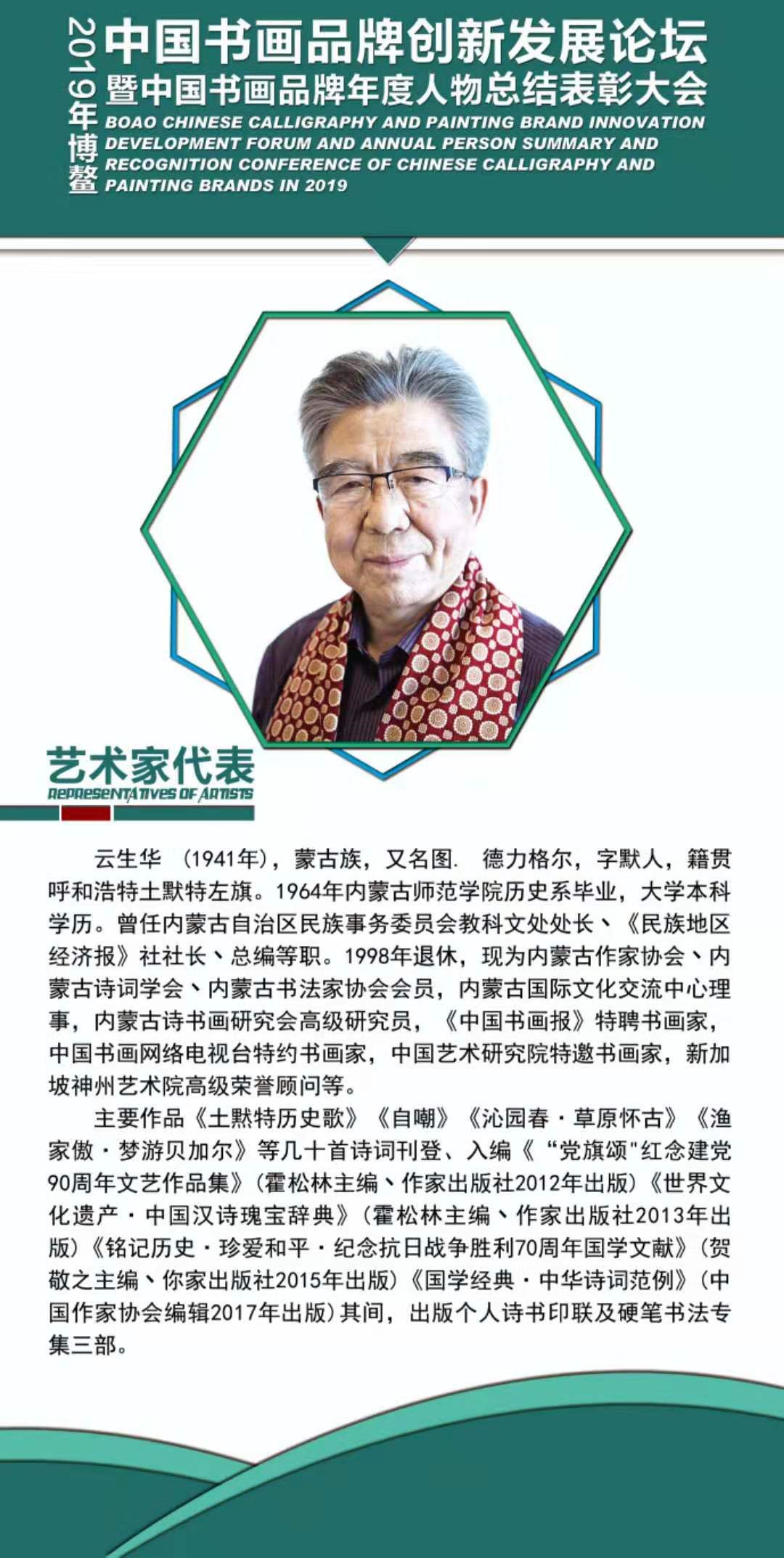

照片拍摄者是美国人埃塞尔.琳达格林博士,她当年曾在此进行人类学调查。我看了很感动,依然保存完好的老照片这么多年又回到了中国,真不容易。(下图为埃塞尔.琳达格林博士在“驯鹿通古斯人”的“帐蓬”——撮罗子前的留影)

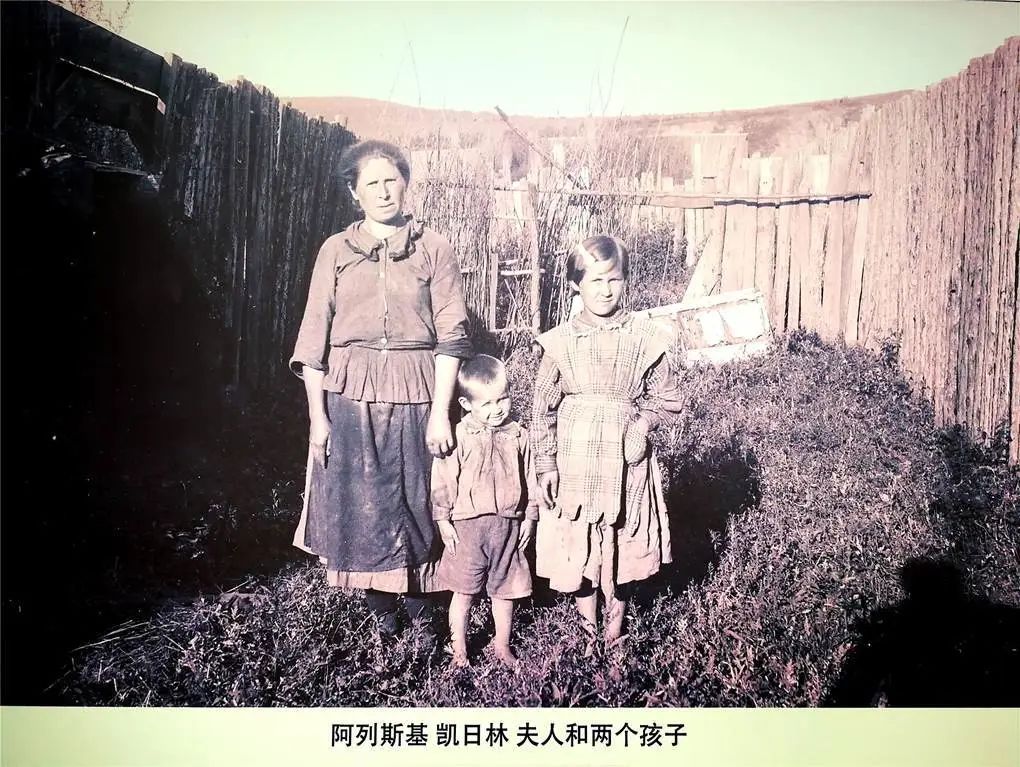

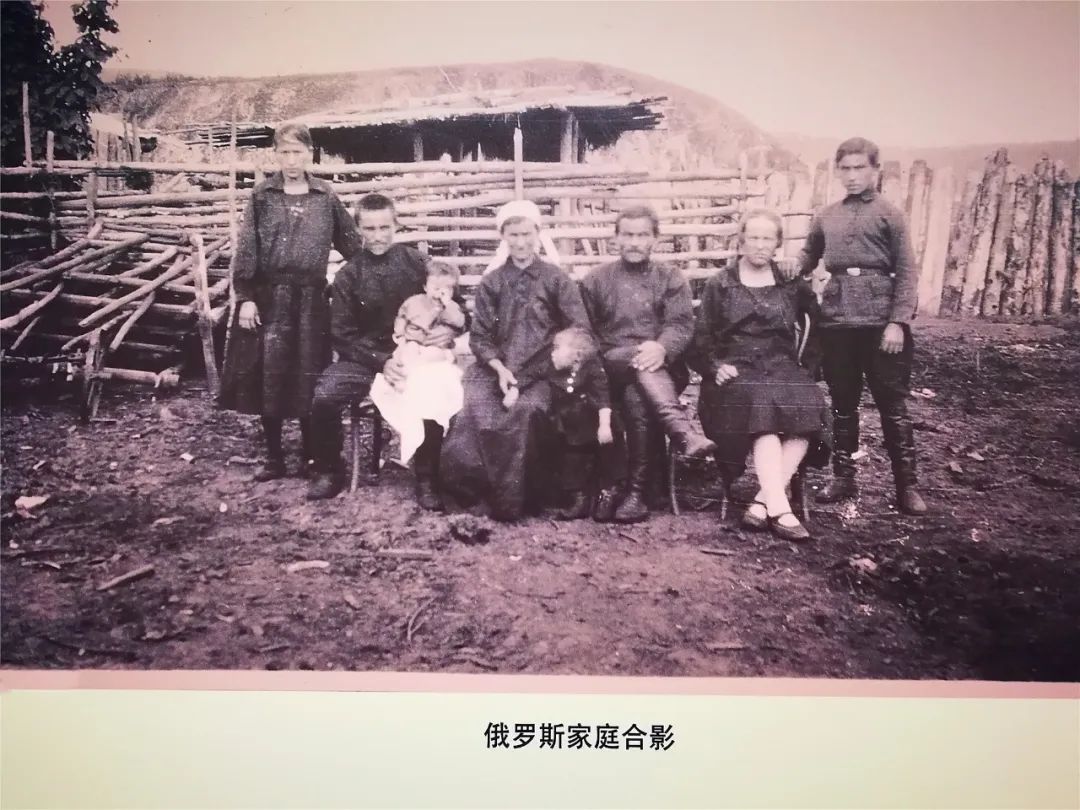

90多年前的照片,依然能清晰地看到当时生活在额尔古纳的俄罗斯后裔的生活情景,能清晰地看到他们保留着俄罗斯生活习俗,包括木刻楞房子、水磨、牲口、交易、家庭合影、小孩、牧师等,原始真实。

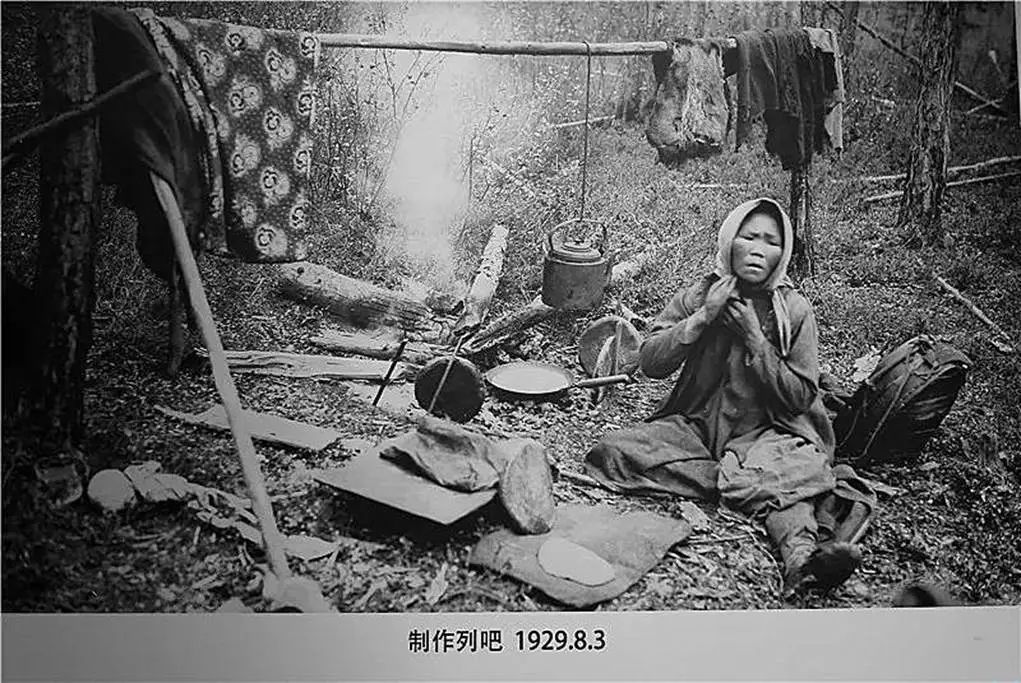

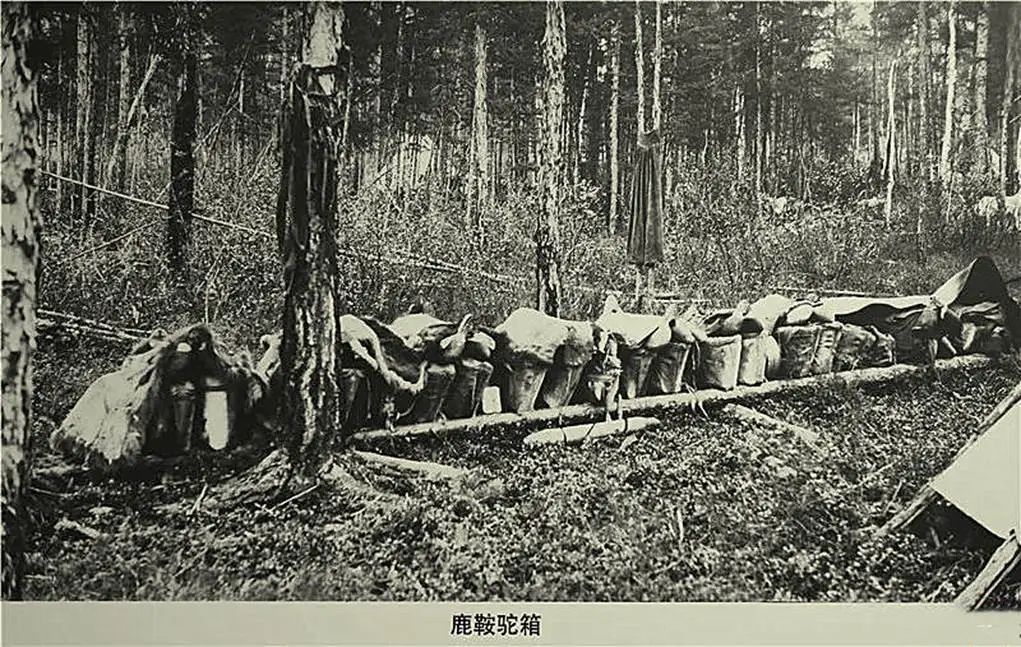

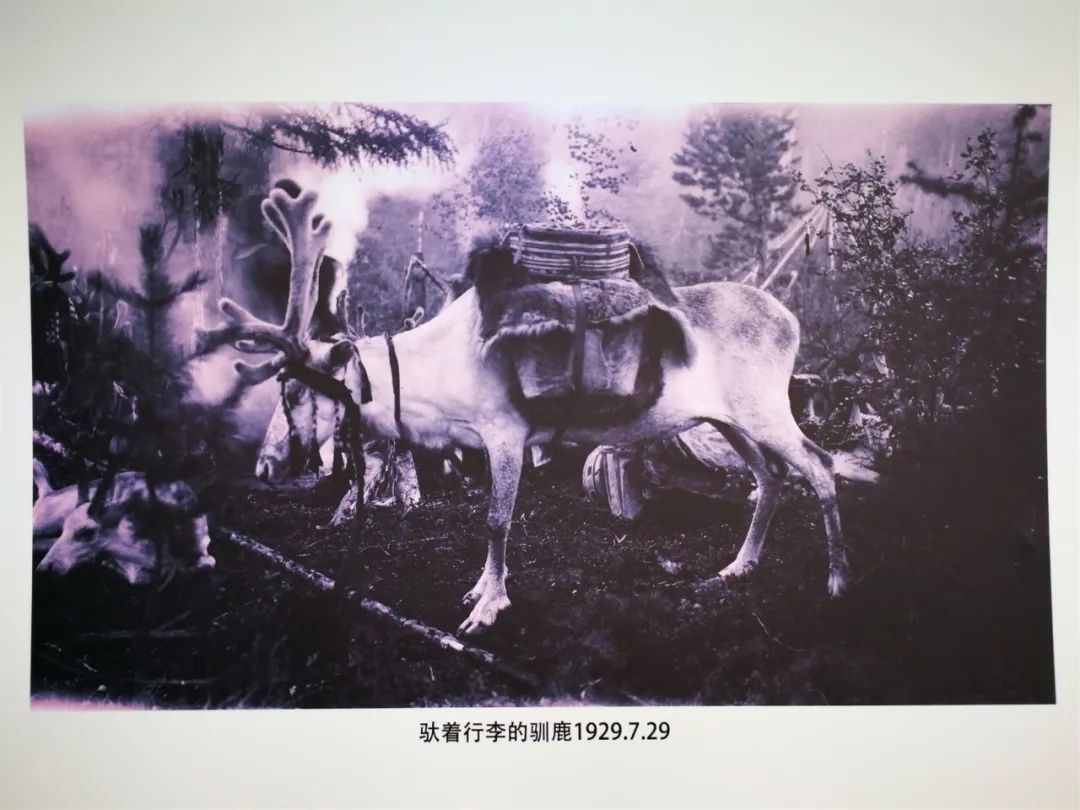

另外,琳达格林博士还为生活在这块密林中的驯鹿通古斯人(鄂温克人)拍摄的老照片,他们的白桦木小舟、狩猎工具、与人相伴的驯鹿、学做俄罗斯的列巴等。出于好奇,我全部都拍摄了下来,给大家观赏。

01

珍贵老照片的背后

展出这些珍贵照片的展厅,有一段文字:

这是一组弥足珍贵的老照片,如果不是我们与历史有这样深的缘分,是不会有机会与他们见面的。

应该由衷地感谢英国剑桥大学琳达格林博士,感谢她用相机真实记录了1929—1932年额尔古纳河右岸的风霜雨雪、风土人情。让我们得以穿越时空,让瞬间定格成永恒。

千年流水的额尔古纳河啊,你到底还藏着多少不为人知的心事……

从网络上找到这段历史的资料:“英国剑桥大学学者埃塞尔·琳达格林博士与其丈夫奥斯卡·玛门于1927年至1933年间拍摄和收集。这些影像资料记录下了上世纪二三十年代呼伦贝尔地区重要的民族志资料和社会历史数据,内容包括蒙古族敖包祭祀、班禅和喇嘛的到访、寺廟、集市、三少民族的游獵生活、傳統蒙古族村庄和定居點的日常生活等方面。

埃塞尔.琳达格林博士是著名的人类学家,1929至1932年在呼伦贝尔北部大兴安岭地区鄂温克,鄂伦春、蒙古族牧民及俄罗斯居民中进行的田野调查使她广为人知。(下图为埃塞尔.琳达格林博士)

琳达格林1905年出生于美国伊利诺伊的一个瑞典家庭,但她的青少年时光基本都是跟随她的继父,在亚洲度过的。她继父叫亨利.爱希汉姆,是一位作曲家、民族音乐学家和出色的业余摄影师。淋达格林学习了亚洲多门语言,熟悉他们的文化,她最初在剑桥大学主修的就是心理学和亚洲语言文化。后来转入人类学专业。她开始对文化群体的社会心理学产生浓厚的兴趣,在1927-1928年在蒙古人民共和国进行了田野调查。

1929年她的研究地点转到内蒙古时,琳达格林开始寻找人们很少关注的驯鹿通古斯人,并写道“以往对巴尔虎北部地区驯鹿通古斯人在哪里、怎样生活?如何相互交流与沟通等方面的报道不够完整、而且带有误导性,所以我(于1929年) 6月份前往偏远地区,开始观察他们。

随着当地的土地冲突和政治不稳定加剧(日本包围占领哈尔滨时期,她是在北满边界附近),再者由于第二次世界大战的爆发。琳达格林没有能重返内蒙古。从那以后,琳达格林把她的研究焦点转向瑞典拉普当地的驯鹿牧民。在那里,她也被怀疑是个间谍。因此,琳达格林在她有生之年很少发布她的研究结果或图片资料。是她的儿子约翰.琳达格林于1992年把她拍摄的图片、收集的物品等捐献给了剑桥大学考古学与人类学博物馆,并一直保存在那里。

后来随着博物馆数字化技术的发展,这些尘封已久资料的珍贵才慢慢被发现。百年后的今天,琳达格林最初拍摄这些照片被剑桥大学知道,与考古学人类学博物馆联系,他们很希望通过与博物馆合作,以便使得这些新发现的资料能够早日得到利用和研究。

2012年,內蒙古大学与剑橋大学合作,对影像资料進行了数字化处理并共享,同时決定将这份合作成果共享給呼伦贝博物馆、敖魯古雅鄂溫克驯鹿文化博物馆、鄂伦春博物馆等相关博物馆。

2014年,英国剑桥大学向內蒙古部分高校和博物馆赠送了記录80多年前蒙古族、鄂伦春族、鄂溫克族等少数民族生活的1.6万張照片和13部纪录片。

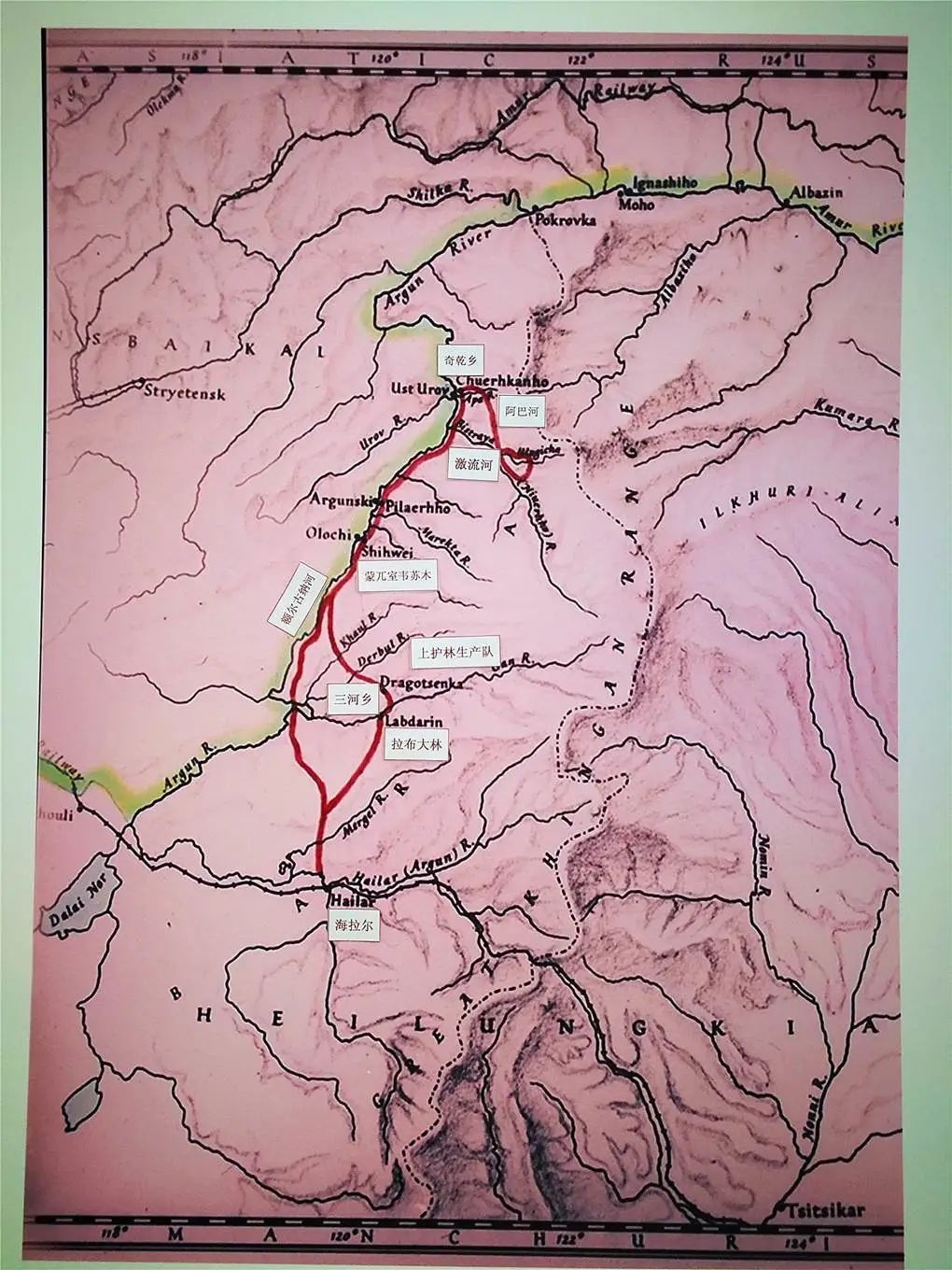

琳达格林1929年至1932年额尔古纳流域行程

8月初-末,拜拉马坎营地,额尔古纳

8月末至9月中返奇乾、三河、根河、哈吉、拉布 大林

1931年10月16日-27日,海拉尔、哈吉、拉布大林至根河河

谷,室韦、得耳布尔、魔鬼洞

11月5-30日,激流河上游、塔克社、吉普克斯、达斡尔河谷、马日帖乐坎

12月1-8日,激流河、斯乐莫坎、根河上游、仙女城堡山

12月9-15日,根河、冷布露、得耳布尔

12月17日,室韦学校

1932年5月12-28日,莫日格勒河、拉布大林、 室韦、激流河

6月9-27日,激流河流域、亚斯特瓦纳亚

7月6日至8月,室韦、海拉尔

结束语

“能令万里近,不觉四时行”。以上展览的数十幅珍贵照片得益于全国重大社科基金委托项目——蒙古族源与元朝帝陵综合考察研究项目,是该项目的启动使我们获得了这批珍贵的影像资料。在这一幕幕记忆碎片和历史回眸面前,我们向影像的拍摄者琳达格林博士致敬!向百年来为这些影像的保存、保护付出努力的传承者们致敬!

品读历史,珍视现在,我们更加期待美好的未来!

02

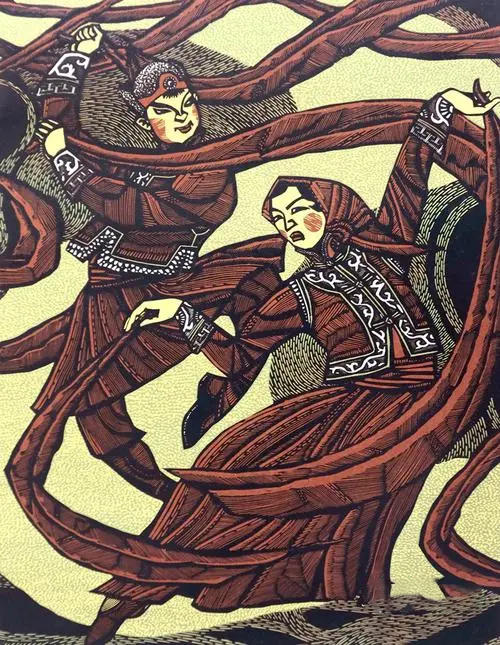

驯鹿通古斯(鄂温克)的老照片

以下一组图片是琳达格林博士1929年至1932年在额尔古纳奇乾地区,拍摄的“驯鹿通古斯人“(鄂温克人)当时生活的场景。

“通古斯人”是俄罗斯雅库特人对鄂温克人的称呼,俄罗斯境内的鄂温克人被称做通古斯人,中国境内被称做鄂温克人。

通古斯人生活在中国东北及俄罗斯远东日本海一线,他们的语言与东北南方的满族语言有一定的关联,故这个语言群体被成为通古斯-满语族。

通古斯--满语族是发源于贝加尔湖附近的一个古老的民族共同体,如今属于这个语族的包括满族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族及生活在俄罗斯境内的奥罗奇人、那乃人(都是赫哲人,即女真人的一支)、乌底盖人、乌尔奇人、雅库特人等。主要分布在亚洲东北部,南起北纬40度,北至北冰洋,西至叶尼塞河,东迄太平洋。人口约一千万左右。

萨满教是驯鹿通古斯人的宗教信仰,曾对他们的生产、生活和社会习俗等各个领域产生过重大影响。因为通古斯语称巫师为萨满,故得此称谓。萨满曾被认为有控制天气、预言、解梦、占星以及旅行到天堂或者地狱的能力。

鄂温克族(旧称通古斯或索伦)是东北亚地区的一个民族,主要居住于俄罗斯西伯利亚以及中国内蒙古和黑龙江两省区,蒙古国也有少量分布。在呼伦贝尔鄂温克旗的锡尼河流域也有一部分被称为“通古斯”的鄂温克人。

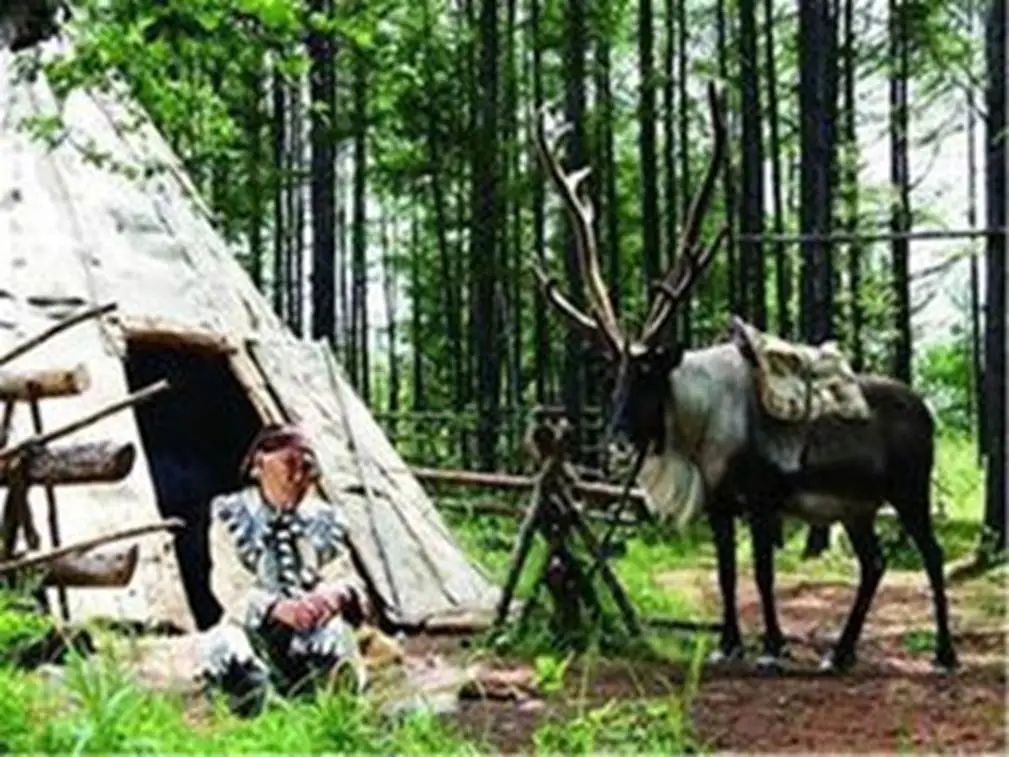

琳达格林博士称鄂温克族为“驯鹿通古斯”,是因为居住在奇乾地区的鄂温克族以驯鹿为生产工具和生活伙伴,为区别于其他的“通古斯人”而采用了“驯鹿通古斯人”一名。

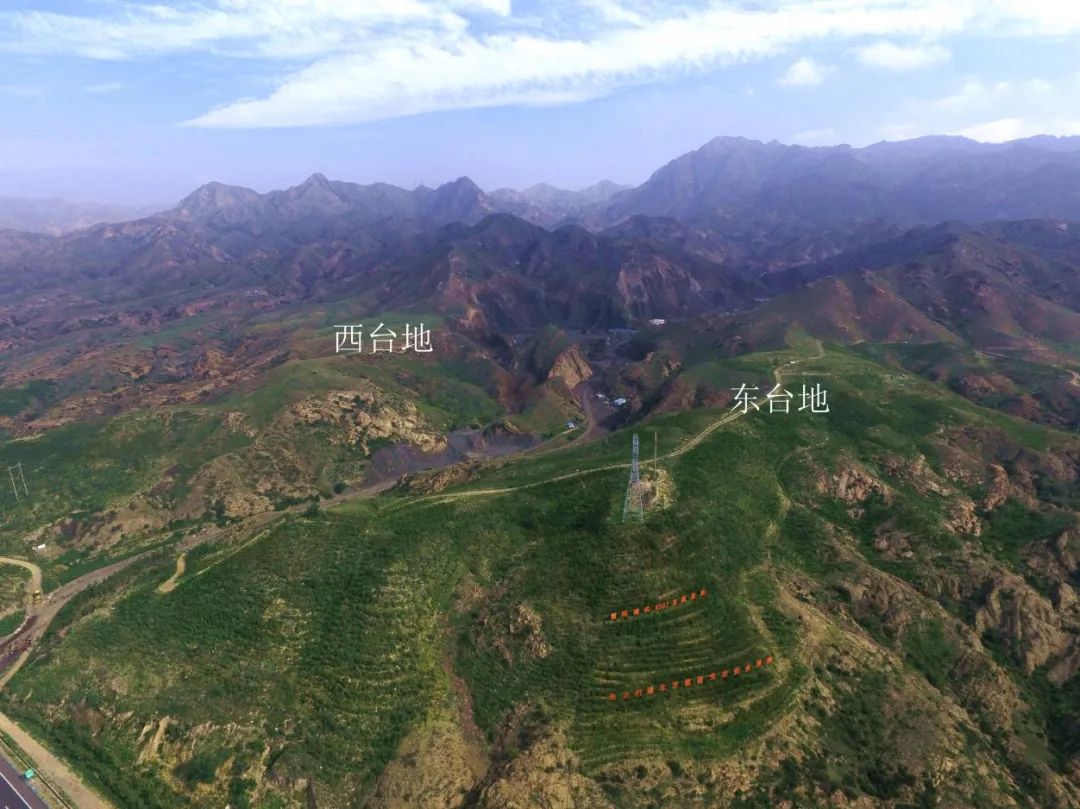

鄂温克是鄂温克族的自称,其意是“住在大山林中的人们”。据史料记载300多年前使鹿鄂温克人沿着石勒喀河从俄罗斯迁徙到额尔古纳河右岸原始森林奇乾地区。1965年9月,鄂温克族集体迁到呼伦贝尔根河市的敖鲁古雅乡,至今那边还有与驯鹿为伴的生活习惯。

鄂温克民族的语言文化具有独特性,属阿尔泰语系之通古斯语族北语支,在日常生活中,鄂温克人多数使用本民族口头语言,没有本民族的文字。鄂温克牧民大多使用蒙古文,农民则广泛使用汉文。

由于历史上的迁徙而形成的居住地域的不同,不同地区的鄂温克人曾被其他民族分别称为“索伦”、“通古斯”和“雅库特”。

在相当的历史时期,被称为“索伦”的不仅包括鄂温克族,而且也包括达斡尔族和鄂伦春族。以后,其他民族逐渐从“索伦”中分别出来,“索伦”便成为仅对鄂温克族的称呼。到本世纪50年代初期,被称为“索伦”的鄂温克族,是指居住在今鄂温克旗、阿荣旗、扎兰屯市、莫力达瓦旗和鄂伦春旗等地的鄂温克人,他们占鄂温克族总人口的大多数。

根河市的敖鲁古雅鄂温克族乡是我国鄂温克族的聚居地,当地家家户户以狩猎(狩猎现已禁止)和放养驯鹿为生,以获取鹿茸、采摘药材为主要生活来源。

驯鹿这种动物身躯强健,以白色和褐色最为多见,生性耐寒,很适合在高寒地区生活,是当地一大特色。

历史上,尽管不同地区的鄂温克族有着被其他民族的不同称呼,但他们都自称为“鄂温克”,是统一的鄂温克族。

解放后,国家民政总经过调查了解,并根据鄂温克族人民的意愿,于1958年决定将“索伦”、“通古斯”、“雅库特”的称呼取消,统一称为鄂温克族,恢复了历史的本来面目。

03

1929年俄罗斯后裔老照片

通过老照片,让我们探秘90年前在呼伦贝尔额尔古纳生活的俄罗斯人。

在1689年中俄签订《尼布楚条约》后,双方正式规定左岸是俄罗斯管辖,右岸归中国管辖,两国以额尔古纳河为边界。其中条约还专门约定,“从前我国所有俄罗斯族之人及俄罗斯所有我国之人,仍留如旧,不必遣回。”两岸居民的各种往来继续,向中国迁移的俄罗斯仍在增加。

清政府为了阻止俄罗斯人偷越边界,从1727年开始,黑龙江上游到额尔古纳河右岸,设立了多座边防卡伦。俄罗斯方面也在1728年于额尔古纳河左岸建立了一个哨卡,同时也作为贸易站点,后又再建了一个哥萨克哨卡。那段时光,俄罗斯商人们每年夏天从尼布楚及俄罗斯其他内地城市赶来,越境和额尔古纳河右岸的当地居民进行交换商品。由于中方无人也无力监管,后贝加尔的哥萨克人常将自己的牲畜赶到额尔古纳河右岸放牧,在这边打草、狩猎,许多哥萨克人还在这边霸占了固定的土地。

19世纪和20世纪之交,有一次大规模向中国的移民。中东铁路修建初期,需要苏式与管理人员,俄罗斯有组织地迁来大批移民安驻在中东铁路一带,当朝俄罗斯实行的优惠政策,也在一定程度上推动了铁路沿线俄罗斯人的迁居。到了1900年,国内爆发义和团运动,清朝政府无暇顾及东北边境,这段时期,又有许多俄罗斯人流入中国境内。

苏联“十月革命”以后,移民中国的俄罗斯人日益增加。这与当时的俄罗斯国内战争有关。鄂木斯克政权于1919年覆灭,高尔察克指挥的白军战败,1920年苏维埃政权在后贝加尔地区取得胜利,此时大批俄罗斯难民外逃,仅从西伯利亚逃往蒙古国的就有数万人,其中包括白军士兵、哥萨克和普通居民,除少数人外,这些移民大多以外蒙为跳板,逃往了中国的满洲里和东北地区,还有一部分逃到了新疆和西藏。

俄国国内战争在1922年10月—11月结束,此时又一轮大规模移民流向中国,俄罗斯人从邻近的阿穆尔河(黑龙江)流域成批迁往中俄边境城市满洲里,其中许多人落户额尔古纳。据《呼伦贝尔志略》中的记载,1922年在额尔古纳市定居的俄罗斯人共1855户,9883人。

上世纪20-30年代,苏联实行集体农庄,致使西伯利亚及远东地区外逃来中国的移民再创新高,成千上万的俄罗斯难民在中国的哈尔滨、上海、天津等地定居。还有一些被没收了土地的俄罗斯人从哈萨克斯坦方向向新疆迁居。到了30年代初,由于苏联饥饿,又有难民逃来中国。

从琳达格林博士留下的影像和一些资料看,额尔古纳地区的俄罗斯移民按地区来源有来自西伯利亚和远东的各类人员,他们占移民的大多数;还有西伯利亚哥萨克驻军,人数不多;此外还有很少一些人来自俄罗斯中部及其他地区。

在我国的华俄后裔大多出生在上世纪二、三十年代,其父母中的俄罗斯人一方,应该属于十月革命前后迁居中国的俄罗斯移民,这些移民中的绝大多数都来自西伯利亚和远东,与汉族通婚的俄罗斯人极有可能使用的是西伯利亚地区的俄语方言,应算是第一代华俄后裔。

我国唯一的“俄罗斯民族乡”在额尔古纳的恩和,“恩和”的蒙语意为“和平”,这个词也在一定程度上表达了中国闯关东的汉族人与移民的俄罗斯人友善相处的意思。

在19世纪末到20世纪初的三四十年间,中国以山东、河北为主的“闯关东”的中国男子与沙俄在西伯利亚和远东地区奉行“边区俄罗斯化”而来到这里的俄国女子在额尔古纳河畔相遇,“始而感情为友,继而相爱以为姻”,两个不同种族的人民不断往来,继而联姻、繁衍、定居。1953年我国政府在民族识别中确定了中国俄罗斯族,20世纪80年代依国家政策华俄后裔可以选择民族成分。

解放后,留存中国的俄罗斯后裔被称为“归化族”,他们居住的村落被称为“归化村”。1989年,“华俄后裔”被确定为“俄罗斯族”,成为中国56个民族之一,也是我国低于10万人口的少数民族之一。

居住在额尔古纳的俄罗斯族使用的语言,它与俄罗斯联邦的官方语同出一源,仔细分辨他们中的绝大多数使用的是西伯利亚俄语方言。但他们的后代现在日常使用的是汉语。

生活在额尔古纳的俄罗斯族人,恩和是他们的主要聚居区之一。俄罗斯族是能歌善舞的民族,性格豪放,这里仍保留着较为完好的俄罗斯文化风情和生活习俗。他们的房屋大多是俄式“木刻楞”,饮食为俄式风味。

根据第五次全国人口普查统计,在中国的俄罗斯族人口为15609人,主要集中聚居在新疆西北部、内蒙的呼伦贝尔市(主要在额尔古纳市恩和俄罗斯民族乡)和黑龙江北部等地共约1.4万人,占俄罗斯族总人口的89.40%。

2018年8月于内蒙古额尔古纳

【往期小文 点击阅读】

我们开车去远方 | 澜沧 上| 澜沧下 | 娜允 | 西盟 | 里坎瀑布 | 翁丁 | 沧源 | 南滚河 | 夜晚赶路 | 南伞 | 南伞至瑞丽 | 瑞丽 | 喊沙 | 诗蜜蛙底-上 | 诗蜜蛙底-下 | 旅行朋友 | 那邦 | 腾冲 | 昌宁滇红 | 小湾水电站 | 南涧土林 | “小河淌水” | 弥渡 | 苍山洱海 | 丽江上 | 丽江下 | 泸沽湖上 | 泸沽湖中 | 泸沽湖下 | 偶遇水牛 | 公母山 | 饶州东湖十景 | 篆刻 | 鄱阳镇中往事 | 西昌 | “云端高速” | 安顺场 | 海螺沟-上 | 海螺沟-中 | 海螺沟-下 | 跑马溜溜的山上 | 大渡河 | 二郎山 | 蒙顶山 | 峨眉山1 | 峨眉山2 | 峨眉山3 | 峨眉山4 | 乐山大佛 | 瑶族丁家寨 | 杜甫草堂 | 南糯山访茶 | 曼松茶 | 川博院-上 | 川博院-中 | 川博院-下 |宽窄巷与锦里 | 闷切山拍鸟 | 忆母亲1 | 忆母亲2 | 忆母亲3 | 忆母亲4 | 忆母亲5 | 忆母亲6 | 武侯祠 | 打电话-小说 | 财大与川大 | 都江堰与青城山 | 羌韵汶川 | 南糯山访茶2 |理县至松藩 | 牟尼沟 | “古道风情” | 蜀北到陇南 | 神秘白马人 |碧口 |剑门关 | 翠云廊 | 阆中 | 恩阳 | 大巴山 | 汉中上| 汉中下| 古栈道 |褒斜道上| 褒斜道下|姜子牙钓台 | 青铜器 | 石鼓文上 | 石鼓文下| 天水 | 麦积山 | 麦积人家 | 伏羲庙 | 云崖寺 | 平凉故事 | 华藏海哥 | 崆峒山 | 六盘山 | 枸杞 | 浙东 | 关中十大怪 | 羊皮筏子 | 水洞沟 | 侗族人家 | 西夏王国 | 银川 | 阿拉善 | 南寺 | 巴彦淖尔 | 包头到呼市 | 内蒙古1 | 内蒙古2 | “走西口” |中国移民事件 | 张家口 | 绿皮火车 |草原天路 | 余干方言 | 去阿尔山 |阿尔山 | 去额尔古纳 | 额尔古纳1 | 额尔古纳2 | 额尔古纳3 | 额尔古纳4 |额尔古纳5 |额尔古纳之6 | 飞地加格达奇 | 鄂伦春人 | 额尔古纳7 |大兴安岭的蘑菇——额尔古纳散记之八 |

公众号ID:启平草庐

长按二维码关注我的公众微信号,在这里我会分享我的回忆录、游记、美景、美食、毛笔书法。

此文章由合纵连横新媒体工作室设计发布

业务联系请长按下方二维码

- 上一篇: 【推荐】额尔古纳——不变的老地方,变换的新容颜

- 下一篇: 【见证70年】额尔古纳的时代变迁(四)

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论