伪满时期明信片里的赤峰(七)

日本觊觎中国领土由来已久,早在十九世纪七十年代,日本政府就经常性地派遣军人、官员、间谍、浪人等,秘密进入中国,他们改名换姓,乔装成商人、学者等各种身份,打着经商、学术调查、考察研究等各种名义,刺探搜集中国各地的各种情报,包括军备、地理、人文、风俗、山川、河流、民族、语言等。

日俄战争结束后,日本大量的移民进入中国东北地区,日本政府也把刺探情报的重点放在了内外蒙古及东北地区,长期派遣情报人员在这些地区进行各类调查,搜集情报,就是要把满蒙地区从中国分裂出来,进而达到侵吞中国领土的目的。

伪满时期,日军占领了东北四省,于是把刺探情报的重点放在内外蒙古地区,妄图把内外蒙古地区都纳入其殖民版图,间谍活动也更加猖獗。在刺探搜集情报中,拍摄了大量的内外蒙古及东北地区的照片,除了军事用途外,部分照片被制成明信片发行,军用民用均可。

有的明信片标注“军事邮便”,属军用明信片,邮寄是免费的;其余的就属于民用范围了,需要付费贴邮票邮寄。发行单位也各式各样,有的标记日本军队发行,有的标记民间的某单位或组织发行,不管是军方发行的还是民间发行的,所用照片最初大多数是情报人员,在刺探搜集情报时拍摄的,虽然他们打着各种非官方的名义。

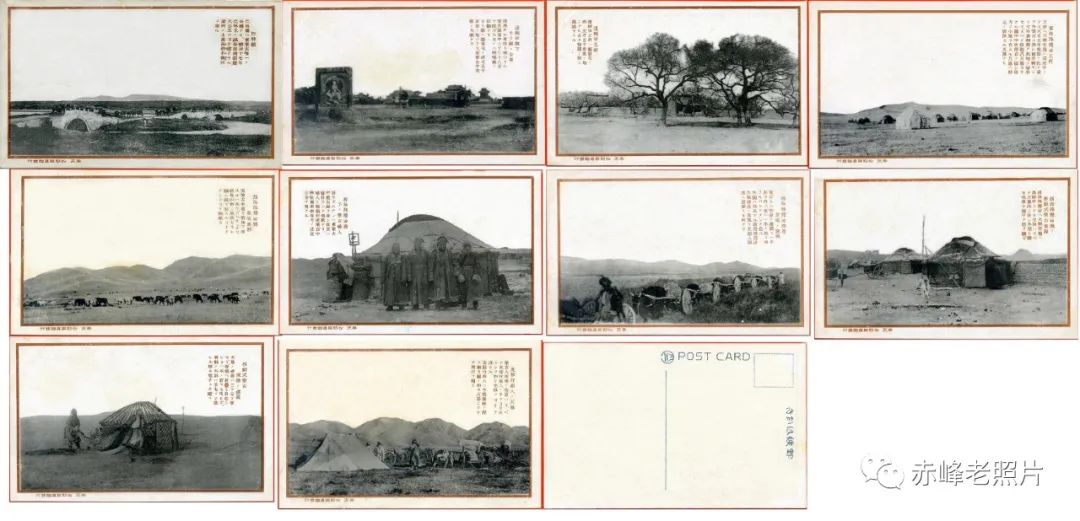

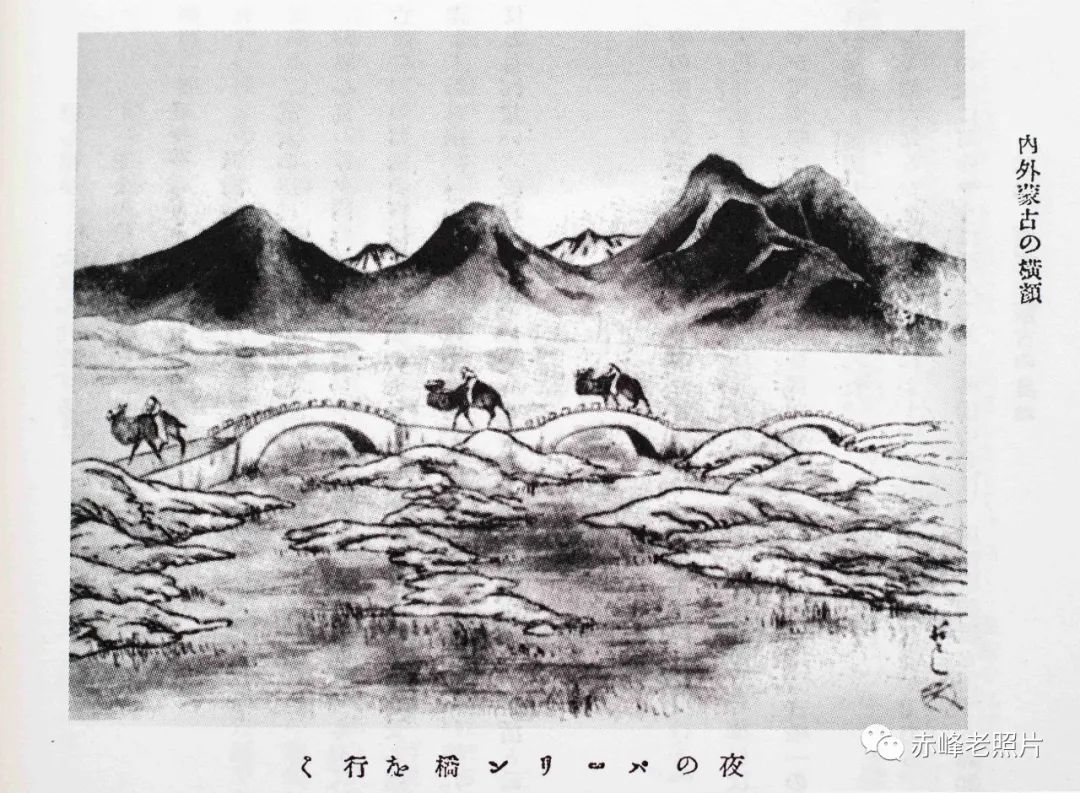

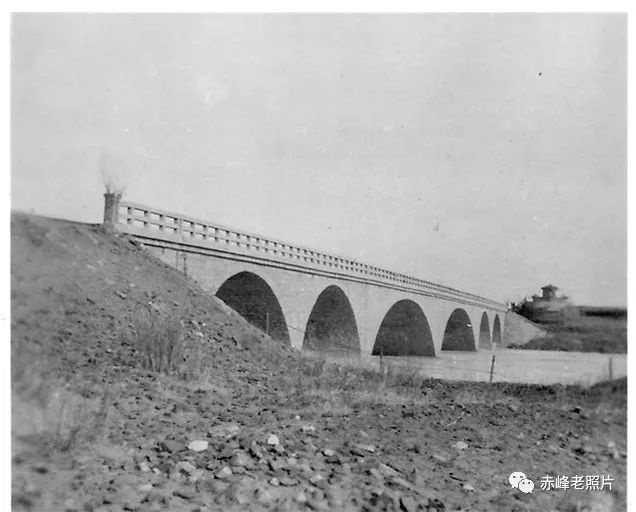

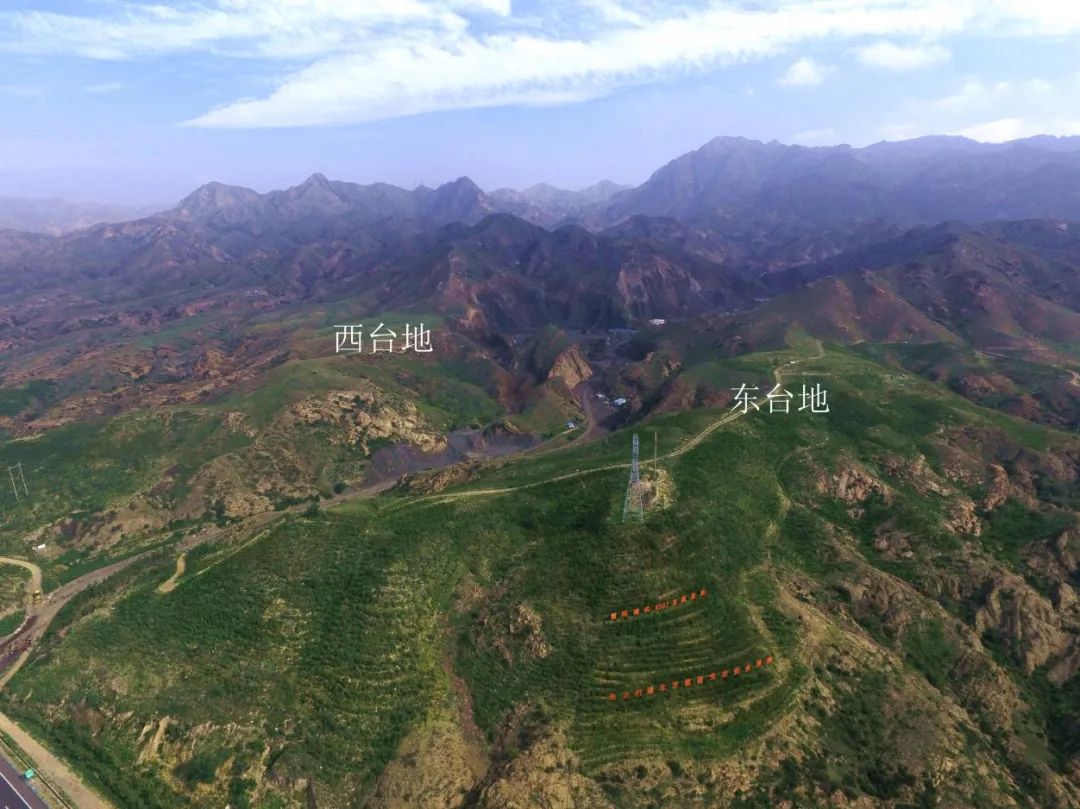

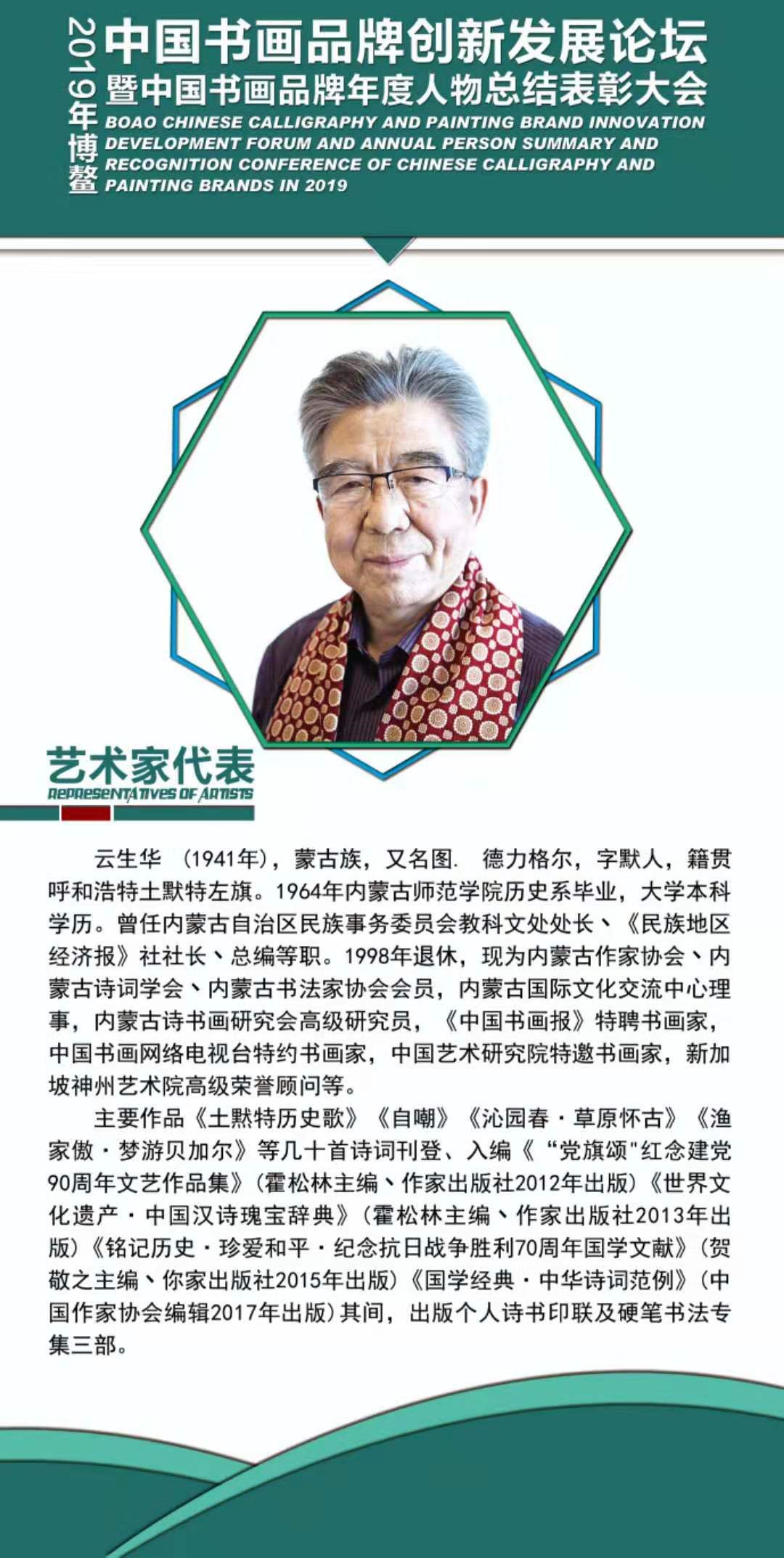

图1

上面这套明信片全套共10张,拍摄的是东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、郑家屯、巴林桥等满蒙地区的风景、民俗,其中只有一张为赤峰的巴林桥,下面重点介绍一下巴林桥。

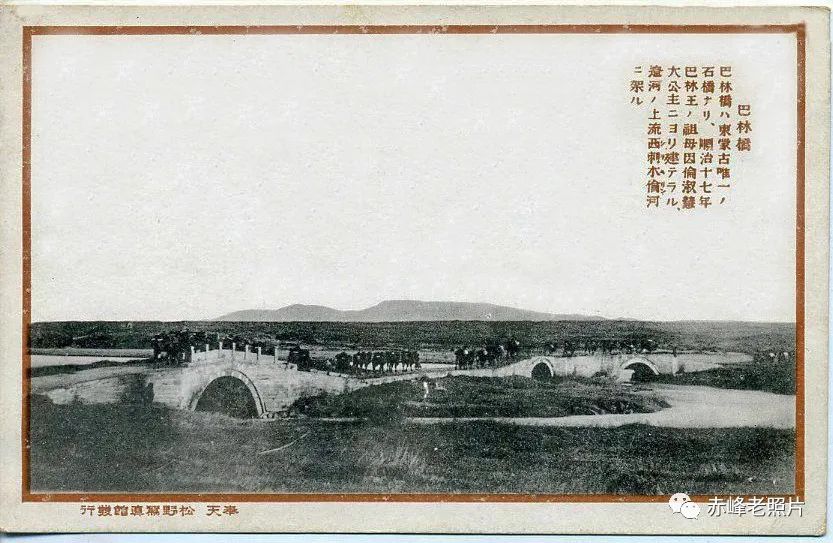

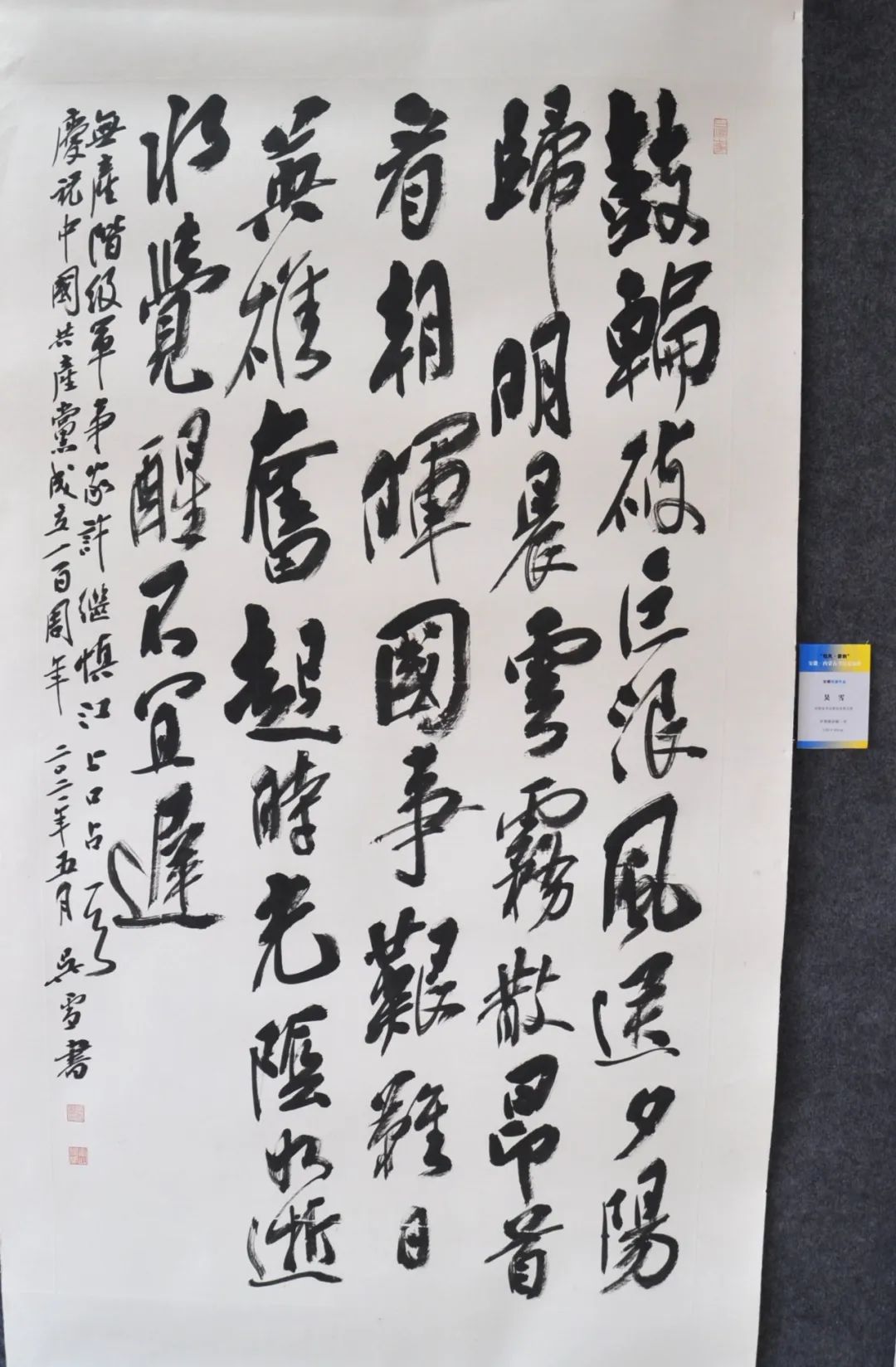

图2 奉天松野写真馆发行(由南向北拍摄)

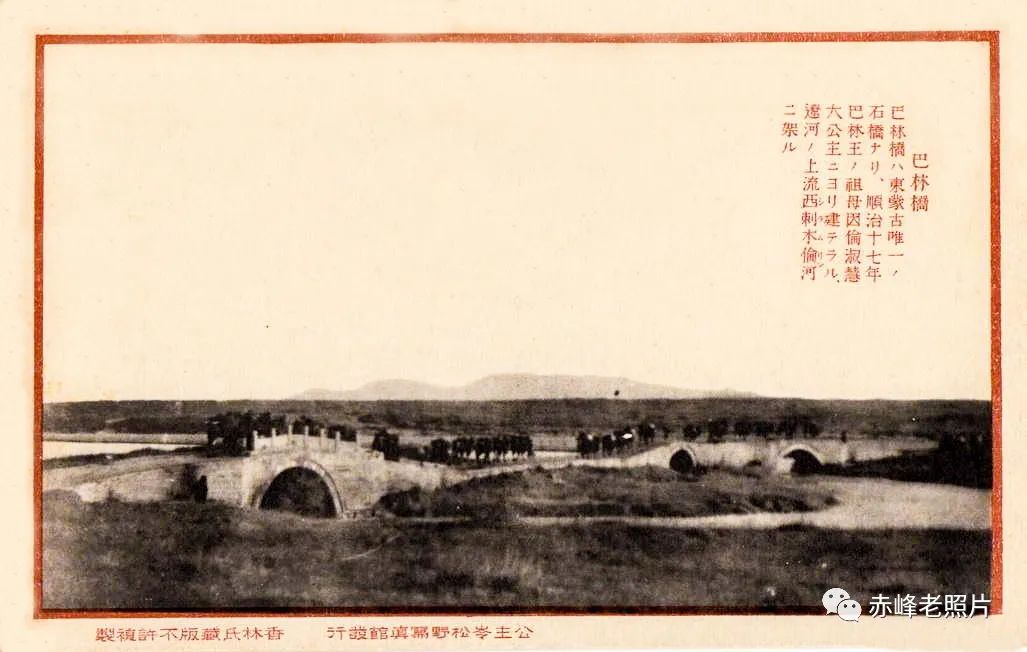

图3 公主岭松野写真馆发行

这套明信片是由松野写真馆发行的,发行年份不详。分“奉天松野写真馆发行”和“公主岭松野写真馆发行”,照片内容是一样的。图2为奉天松野写真馆发行,图3为公主岭松野写真馆发行,区别见照片左下角文字。

巴林桥(也称公主桥、眼镜桥)横跨于巴林右旗境内的西拉沐伦河上。西拉沐伦河为西辽河北源,蒙古语意为“黄色的河”,历史上曾称之为饶乐水、潢水、吐护真水、辽水、大潦水、巨流河等名称。《吕氏春秋》、《淮南子》把它列为“中国六大川”之一,郦道元在《水经注》中也对它有过记载。发源于大兴安岭山地赤峰市克什克腾旗大红山北麓海拔1420米的白槽沟,流经克什克腾旗、翁牛特旗、林西县、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、于翁牛特旗与奈曼旗交界处与老哈河汇合成为西辽河,自营口入海。河长约380公里,流域面积约3.2万平方公里。

宋辽时期,辽国在西拉沐沦河上建造了潢水石桥,是中国北方最古老的石桥,为当时古北口外第一大石桥,是南北接域连壤的交通要道。契丹强盛以后在巴林腹地建辽国,都城曰上京临潢府,“临潢”即都城临近潢水而得名。《辽史・地理志》载,1016年宋使薛映使辽时“渡潢水石桥旁饶州,唐于契丹尝置饶乐,今渤海人居之”。可见当时已有石桥。潢水石桥的建筑规模和样式在沈括的《使契丹图抄》做过较详细描述,“至潢水迎河行数里,以乘桥济河,至中顿河广数百步,今其流广数丈而已。附中顿有潬,潬南沙国,潬北流广四丈,岸皆密石峻立如壁,长数十步,虽回曲数折而广狭如此,疑为人力为之,河出峡中有声如雷,桁沟以桥,”从这段描述我们知道原潢水石桥为何分为两段而建。这里潬同“滩”,既河心岛或水中沙滩。

清朝时巴林桥被冲毁后,巴林右旗郡王色布腾与固伦淑慧公主于公元1660年(顺治十七年)又重修了此桥,清固伦淑慧公主修此桥时亦按辽时旧筑而修,在河心岛南北分别建筑花岗岩石拱桥,石雕栏杆,刻有纹饰图案,当地人称颂为“公主桥”。(笔者注:公主桥是否是建在辽代湟水石桥遗址上,学界尚有争议,本文采纳两桥在同一地点的观点)

1706年(康熙四十五年)康熙皇帝驾幸蒙古地区,渡巴林石桥“遂采风问俗,将此桥载《承德志》。”嗣后,“累劝岁修,恐难永久。”

1787年(清乾隆32年),重修公主桥。(巴林右旗志第5页) 1856年(清咸丰6年),巴林石桥遭水淹,桥端的两座蒙汉文石碑及南岸桥东侧的龙口碑都被冲倒淹没,巴林右旗札萨克郡王那木色联络各个商号、仕绅,捐募资财, 搜集残存石料,又一次重修巴林桥,其规模质量逊色于原桥。重修之桥时仍依旧制,桥面两侧设有石护拦,石桥头各蹲有石狮,并立碑以记。碑文如下:

尝闻九月除道,十月成梁,周官有一定之制,夏令有不易之章,以是除道成梁,自古皆然。况吾沙尔沐沦河,东西接域,南北连壤,为驿站要路,蒙满汉之通衢,而安可不设桥梁也哉!虽然古之人作车以行陆,作舟以行水,皆有定制,而桥之物亦安用哉!盖乘马服牛负载更难,负载任重致远,泽行尤慎於山行,惟建斯桥,雪拥马蹄脂辖不伤,失河水霜伪人迹,历揭免叹无苦匏。是以昔顺治十七年巴林札萨克多罗郡王祖母固伦淑慧公主,因河水澎湃,有病民行,乃相其地宜,建斯桥於河上,后康熙四十五年驾幸东北,稳度此桥,遂采风问俗,命将此桥载《(承德志》焉。迄今二百年,露白葭苍,渡河者不待菅心于野渡;风清霜陨,过水者乃堪托足乎平桥。凡吾行人,孰不感大公主之慈心,诵吾皇上之大德也哉!然而无往不复者;水能长流;有坚必破者,桥岂朽椎?是巴林札萨克多罗郡王、公主之遗恩,荷吾皇上之巡狩,累劝岁修,恐难永久,乃委巴林旗员番丹达,扎兰杨江,会七棵树、长汉他拉铺、永泰当、合成公、万泰隆,四方劝摊资财,重修斯桥,以期长久,而永垂不朽矣!於是四方善士,同声相应,踊跃乐从,乃因其旧制,鸠材庞工。不日成之,而巴林桥焕然一新,孰几乎常存万古哉!今将众善芳名,刻列於左,并撰俚词以志之。

沙迷渡口水围山,桥上行人去复还,

万善同修垂不朽,千家共济俾无难,

浮空两道天光映,夹岸双峰地势环,

到此诸君回首望,巴林远在翠云间。

御前行走兼管御围事务、昭乌达盟长兼兵备札萨克加级记录三次巴林札萨克多罗郡王那木色

辛亥生员 王徽德 撰

太原府寿阳县 任佩衡 书

经理人 番丹达

大清咸丰六年岁次丙辰秋月

据《巴林右旗志》(第6页)记载,此次重修后的桥为双孔拱桥。

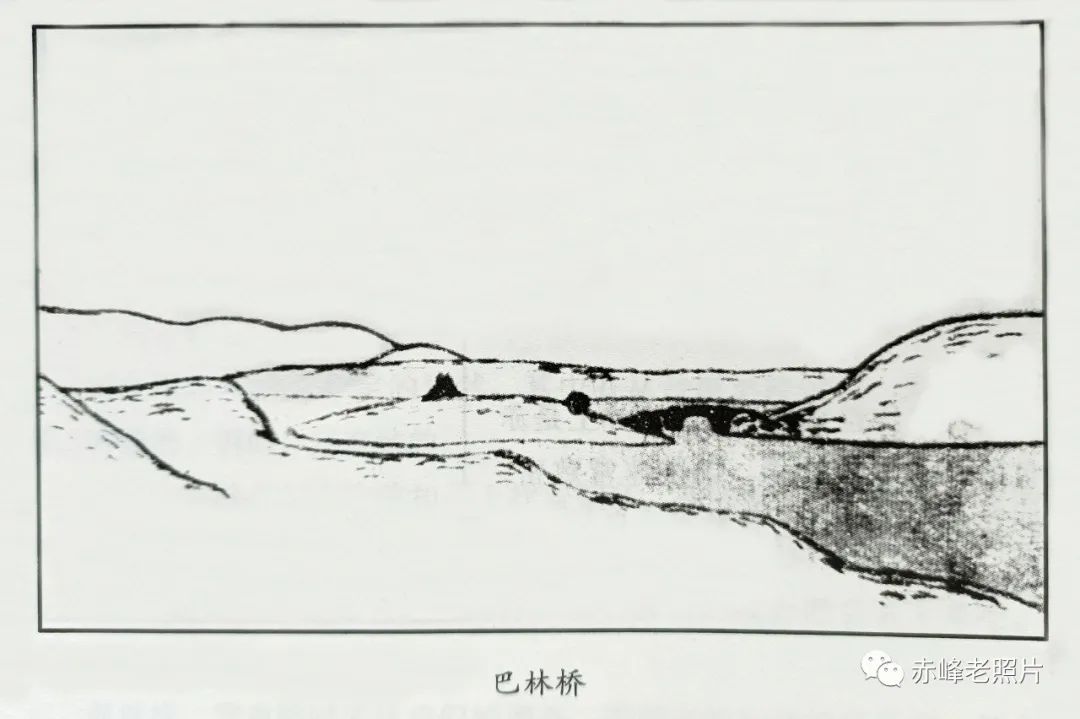

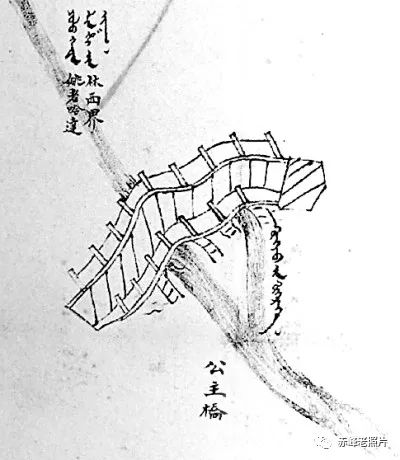

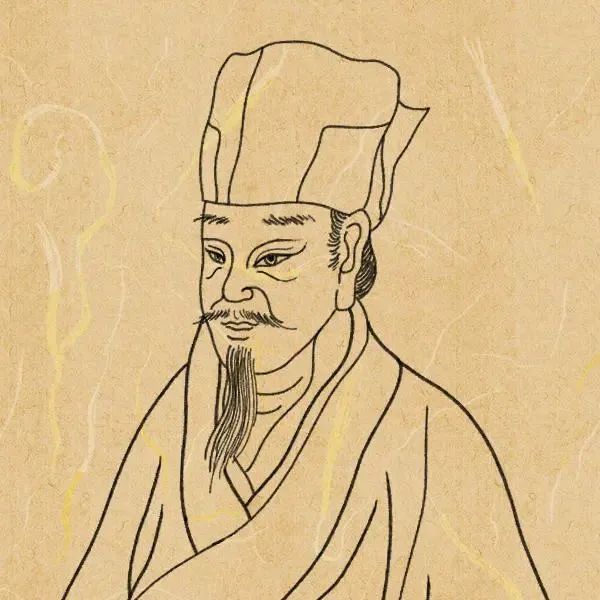

图4

1908年,日本著名人类学家、考古学家、民族学家鸟居龙藏及其妻子鸟居君子携幼女幸子一家三人,深入蒙古地区进行人类学调查和田野调查,对蒙古族的历史文化、社会状况、生活习俗等进行考察,将所见所闻详细记录下来,并据此出版了《蒙古旅行》(鸟居龙藏著)、《从土俗学上看蒙古》(鸟居君子著)、《民俗学上所见之蒙古》(鸟居君子著)三本著作,成为后世了解清末蒙古社会难得的第一手文献资料。

在上面三本著作中,数次提到一家三人过巴林桥的情景。图4为1908年3月31日,鸟居龙藏素描的巴林桥(隐约似是双孔桥)。即河的北侧是双孔桥,而南侧未见桥。这幅画刊登在鸟居龙藏的妻子鸟居君子所著的《从土俗学上看蒙古》上。

对巴林桥的描述,鸟居龙藏在《蒙古旅行》中,3月31日的日记里写到:“靠近大巴林处有一小岛,乃河中露出的岩石,在河的北岸(巴林方向)与小岛间架有一石桥。伫立在南岸向北岸的巴林方向眺望,见小岛上有似堂宇建筑,附近有敖包。石桥有如东京的万世桥,有石栏杆等。南岸(翁牛特方向)与小岛间亦曾架有石桥,然至今无存。南岸保留有曾经架过桥的遗迹,沿着石岸蜿蜒。根据石桥架设的位置,附近的汉人将此桥称为巴林桥,蒙古人称为胡茹干胡格日格。此处乃辽代西拉木伦河石桥的所在,当时架设有雄伟石桥的信息,被宋大中祥符九年的《薛映记》记载。现今的石桥被认为是近代架设的,仅在北岸与小岛间架设,在南岸的方向并没有架设。”

这段叙述里,明确说出了小岛与北岸间有石桥;小岛与南岸间“曾”架有石桥,而现在(1908年时)没有石桥。遗憾的是,鸟居龙藏及妻子在几部书中均没有说到北岸的巴林石桥是几孔桥,只说有如东京的万世桥,而东京的万世桥却是一座单孔拱桥。

同年10月15日,鸟居龙藏一家再过巴林桥,在《民俗学上所见之蒙古》书中描述,中间小岛有一庙,附近还有一敖包。中间小岛至巴林一端(即北端)建有拱桥,桥旁立有一石碑,上面用蒙汉文书写着“咸丰六年岁次丙辰中秋月”。在石拱桥下,河水湍急。在桥的另一头有一六角石碑,因年代久远,上面所写字大多被磨掉,边缘轮廓装饰有忍冬纹,只模糊可见刻有“龙墩界”三字。

1920年,法国神甫牟里(闵宣化)在东蒙古考察时曾专门考察了巴林桥,在《东蒙古辽代旧城探考记(外二种)》一书中写到:“第一岩石(河南边)至第二岩石有一桥,渡桥有石路,栏以石栏。第二岩石至第三岩石(河北边)有二孔桥,第一孔之桥基,大水时尚露水面。第二孔之桥基,一经大水,即没于水内。”

牟里在书中确定了,巴林桥为三孔桥,南桥为一孔桥,北桥为两孔桥。(即图片2、3的样子)

同时断言:“辽之石桥,与今日之巴林桥,在同一处所,敢断言也。”

图5《内外蒙古的侧影》中的巴林桥

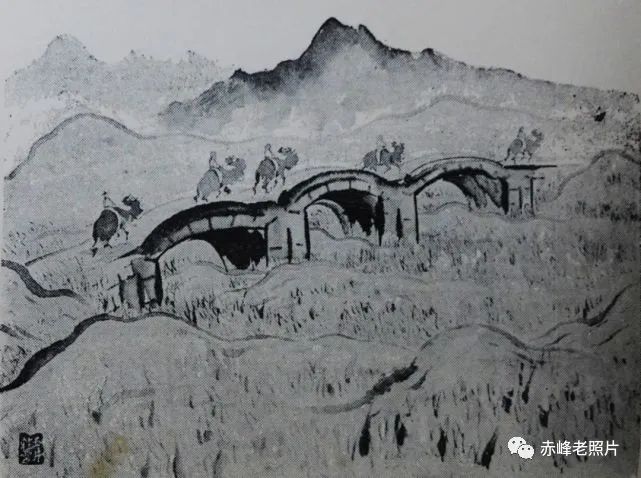

图6 《蒙古画帖》中的巴林桥

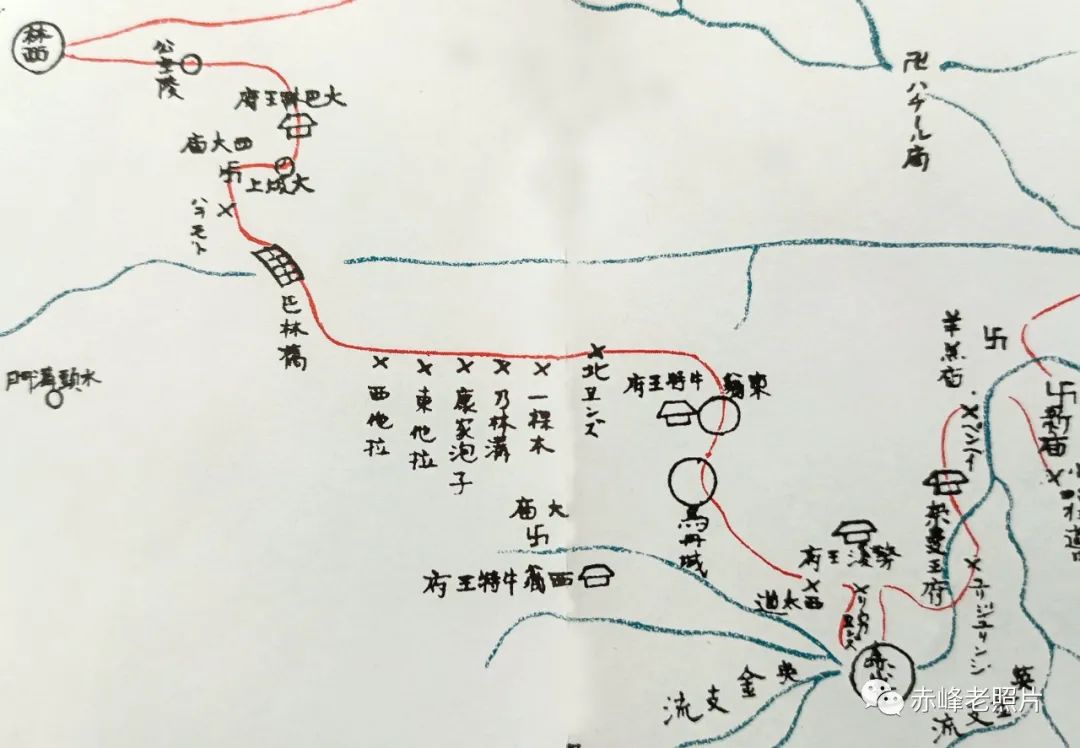

图7 玉井庄云从赤峰去巴林桥路线图

1926年1月,日本著名画家、东方学家、旅行家玉井庄云独身一人进入内蒙古地区从事考察,历经七年,涉足通辽、赤峰、翁牛特旗、巴林右旗、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、乌兰巴托等地区。考察内容包括政治、经济、法律、教育、宗教、艺术、生活、风俗人情等诸多领域,根据旅行考察途中的所见所闻,于1931年7月和1934年1月分别出版了《内外蒙古的侧影》一书和《蒙古画帖》一册,其中《内外蒙古的侧影》书中有一幅《蒙古略图》和一幅巴林桥画作,《蒙古画帖》中也有一幅巴林桥画作,现发上来,以飨读者(注:《蒙古略图》只截取了涉及赤峰和巴林桥的部分)。

从两幅巴林桥画面来看,两个巴林桥不太一样,虽然可以解释为角度不同导致的,但石栏杆和桥墩都不太一样,不知道为什么?

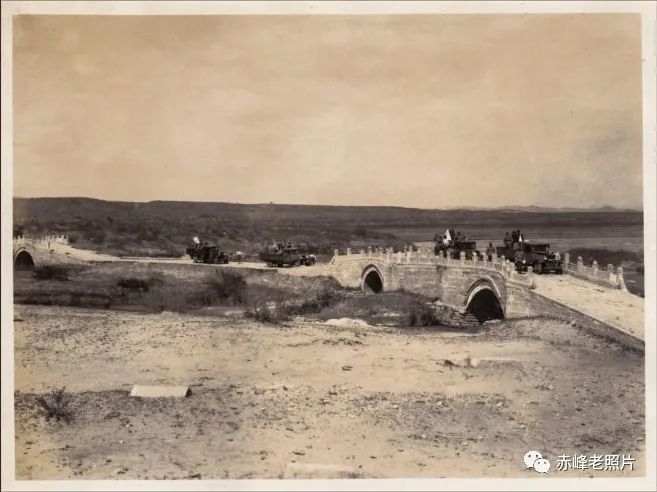

图8 1934年4月,驻赤峰的日军步兵第七师团下属

第七骑兵联队的车队,通过巴林桥。

图9

1933年,鸟居龙藏夫妇对辽代东陵中的壁画进行了考察和绘制,考察结果发表在1936年出版的《考古学之所见辽文化图谱》上。上图为书中拍摄的巴林桥全景。

图10

《从考古学上所见辽之文化图谱》一书中拍摄的巴林桥局部,从照片的栏杆看,望柱有多种样式,栏板样式也不完全一样,是什么原因呢?是建桥时就设计了这么多样式的望柱柱头吗?但细看其造型和规制不似同一时期的,笔者大胆推测一下,因西拉木伦河河水汹涌,此桥曾被多次冲毁,也多次复建,因复建不易,每次复建,都把原桥的石料、望柱、栏板等旧料用于新桥复建,因而我们看到的是不同时期的望柱和栏板,柱头也就多种多样了(只是推测,望专业人士给出正确答案)。

图11(1945年以前的巴林桥)

图12 右边桥墩为日军所建

图13 大桥下面的桥墩为日军所建

1942年,日军为了战备的需要,曾在巴林桥下游1公里处,建设一座钢筋混凝土桥,不知是因为河水湍急难于建桥、还是设计的问题、抑或建设中苏联红军突然进兵等原因,桥修了3年也未完工。当时修桥是从两头向中间修,桥修到第三个年头,其余桥墩都已经浇筑完,只剩下中间的一个桥墩时,因泥沙太大修不上桥墩底基,只建了14个桥墩就停工了。见图12、图13中大桥下的桥墩。

1945年8月前苏联红军出兵我国东北,盘据林西的日军南逃时为阻止苏军追击和南下将巴林桥炸毁一孔。

苏军经过此地时,依仗坦克强行渡河,致使一辆坦克陷入河中无法救出。随后,苏军运来铁轨,密排架设在被鬼子炸断的巴林石桥墩上,终于得以顺利通过。

图14

1951年6月,由昭乌达盟民政部门与旗交通科主办,于桥面辅木重建。1952年,内蒙古自治区派工程师率60余人,用钢轨作梁,再次于巴林桥原址铺筑桥面(见图14)。

图15 1963年10月20日竣工后的新巴林桥

1962年11月23日,新巴林桥开始动工兴建,新址选在距巴林石桥下游80米处。新巴林桥全长145.3米,为2孔净跨30米加4孔净跨15米计6孔不等跨石拱桥,造价65.25万元,1963年10月20日竣工。

图16 如今依旧在用的新巴林桥

图17 汹涌的西拉木伦河

可惜的是,新巴林桥建成后,有关人员为保新桥安全,将古老的巴林石桥用炸药炸毁。这座中国关外最古老最大的有着近千年辉煌历史的石桥建筑便彻底消失在人们的视野里(此言依据巴林石桥复建在历史上的潢水石桥而成言,潢水石桥要比辽宁的”永安石桥”早建600余年)。

巴林石桥待解之谜:

一是辽代潢水石桥遗址在什么地方?是否和公主桥在同一地点建造?

目前大致有两种意见,一种观点认为是在今赤峰——巴林右旗公路大桥附近。另一种观点认为,在今赤峰市林西县双井店乡西樱挑沟村黄土坑自然屯南二里。上世纪七十年代,重修公路时,曾在黄土坑对面西拉沐伦河右岸,发现疑似桥桩遗存,出土两根带有榫卯痕迹的朽木。人们把这一发现,与潢水石桥联系起来,这是推定黄土坑为潢水石桥原址的缘由。

二是公主桥是三孔桥还是两孔桥?

据《赤峰市公路交通志》记载,巴林石桥原本是两座单孔桥,有谓“联驾石桥二”。

日本人类学家鸟居龙藏在1908年3月31日准备过巴林桥时,素描所画的巴林桥也似是双孔桥(见图4),即河的北侧是双孔桥,而南侧未见桥。

冯诚求在1913年游历了东蒙地区,在他的《民国东蒙游记》中写到巴林石桥时说:“有石桥二,长各三丈四。”

在2014年,乌云毕力格根据日本天理图书馆所藏手绘蒙古游牧图,编著了《蒙古游牧图》一书,书中共有45幅“蒙古游牧图”。这些图大致制作于清代和民国时期,绘制者接受指令,“详查本旗游牧地”。因此,图片中大小地名、江河支流与河套、各方向之里数及边境之地,无所不包。形成行程差异的空间距离,不同地貌导致的交通条件,甚至作为交通标识的“路牌”等,都是“草原游牧图”必须记载的要素。书中有一幅巴林桥手绘图(见图18),我们可以清楚地看到巴林桥是双孔桥而不是三孔桥。

据《巴林右旗志》(第7页)记载,1907年,巴林右旗札萨克向理藩院呈报《巴林游牧图》,明确标绘巴林部四至八界及旗内各地主要山川景物等。

图18 《蒙古游牧图》中的巴林桥

到了1920年,法国神甫牟里(闵宣化)在《东蒙古辽代旧城探考记(外二种)》考查记述,巴林桥为三孔桥,且南桥为一孔桥,北桥为两孔桥。

问题来了,从1913年至1920年间,双孔桥是如何变为三孔桥的?

望有关人士给出答案!

2022、2、16

- 上一篇: 伪满洲国明信片里的赤峰(六)

- 下一篇: 【红色林西】百年林西城

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论