解放前的林西公路

马得青 忆述 唐国栋 整理 林西县是清朝末年(1908年)设立的一个边陲小县。解放前,这里的交通极不方便。

民国时期的农村,除极少数地主有铁轱辘车外,多数农民几乎全部使用小木头车。蜿蜒的乡村道路,凹凸不平,十分难走。从一九二八年至伪满时期,林西只有两辆马拉小轿车,一辆属于王殿臣,一辆属于韩祝三。

一九0八年,林西建县,凡是到林西上任的正堂、知事、县长等委任官,不是坐马拉小轿车,就是乘坐骡驮轿,从承德到林西,少说也得走十几天。

一九三三年三月,林西被日军侵占。日寇为了长期盘踞此地,沟通北部旗县及与设在开鲁的伪兴安西省的联系,维持伪满洲国的反动统治,进而实现其建立“大东亚共荣圈”的美梦,开始策划整修林西的公路。

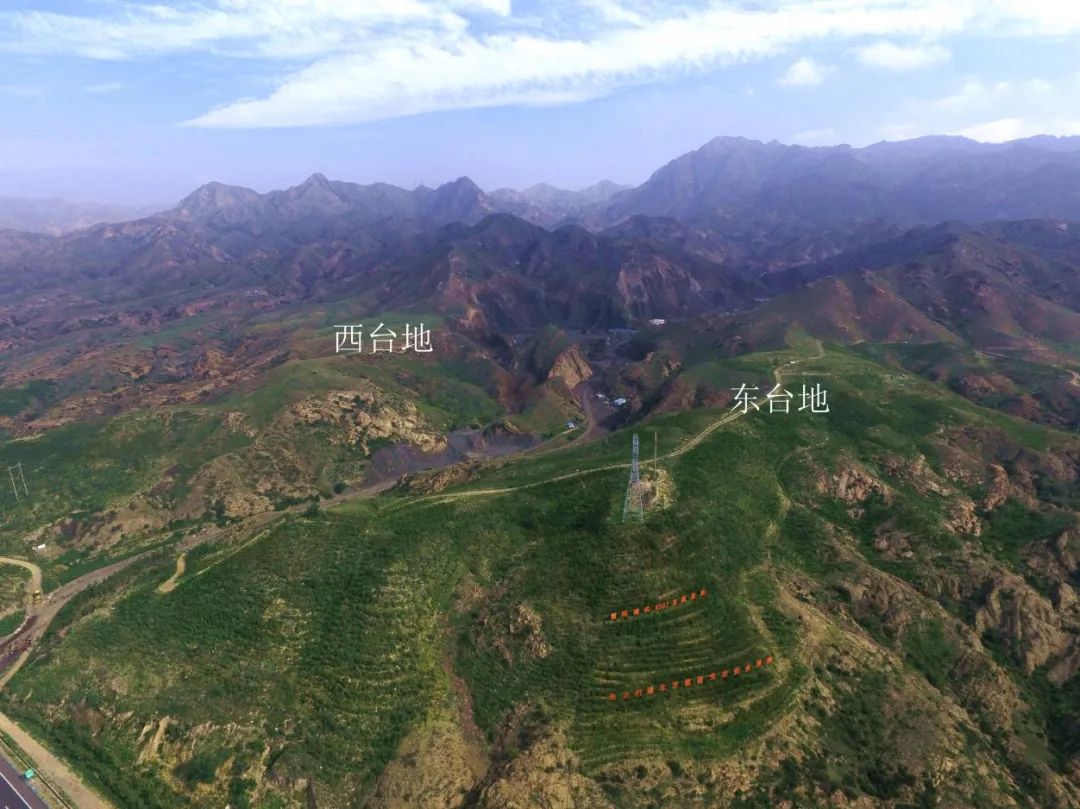

伪康德元年(1934年)十二月,日本侵略者开始修筑林西——赤峰的干线公路,即“奉山路”。据记载,这段公路存在旧有官道,地土平坦,动工较易,略加修整就可通行汽车。林西至巴林桥公路,全长80公里,由三个保甲负责修整。第一保甲由县城四个甲组成,负责人为邢振帮(林西伪街长)。派员250人,修筑由南门穿过锅撑子山到方家店三十多里路段。第二保甲为方家店甲,由边九洲带领250人,从方家店修到孤榆树梁。第三保甲由小城子甲长于秀成带领250人,接修到巴林桥。杨景华、杨小印为工头,日本人山下骑马巡回检查质量。孤榆树梁和巴林桥北山根等处特别难修,“交通部”就把上官地,杂巴地两个甲的劳工全部调到南线搞会战,劳工总数达1200多人。劳动强度大,劳工们还经常被工头和小队长打骂。历时七个月,这条路才算修完。因无轧道机,只好用八条大犍牛,拉一大石碌碡压道,以后从开鲁调来一台拖拉机,牵引着碌碡轧道,在小城子还轧伤一名劳工。

翌年,林西设立奉山路汽车站(现中昊小区址),有职员二十来人。日本人高桥为主任,佐佐木当保管,渡边任调度。奉山路车站共有客车五辆,货车四辆。为防匪患,车上有警护队。奉山路通车后,林西境内公路沿线的黑水、郝来井子、小城子等地曾被授予“爱路村”称号。各发给红旗一面,上书“爱路”二字。

伪康德三年(1936年),日伪统治者为了改善公路质量,提高运输能力,伪省交通部又派日本人山下,带着十余名技术人员来往林西。在现在林西镇东大街大井银铜矿家属楼东侧盖园顶房子,群众称其为“交通部”。该“交通部”负责公路的测量及质量检查。伪县公署责成伪警务科和行政科,强迫全县居民修路。

伪康德四年(1937年),动工修筑县城东门至平顶庙的公路,由杂巴地甲长马得青、上官地甲长路文和各带250人,参加筑路。杂巴地甲负责整修从县城东门沿五间房到金家营子东山段。上官地甲接着修到平顶庙。谭文焕、文德为监工(工头),每甲50人分为一个小队,设正副小队长各一人。为便于联系,发给每小队小红旗一面。从农历四月开工,到九月末才将路基全部整修完毕。同年,架设东门外羊子河上的木桥,桥长五孔。

那时修路出的劳工,全是无偿劳动,所派劳工由各甲、牌及十家长自行安排,穷人自己出工,有钱的可雇人。劳工每隔半月或一月换一次班。开始时,由劳工自带行李,工具,吃粮等物品。后来,由“交通部”发给吃粮和筐头,烧柴由各甲派人送到工地。

同年秋,林西镇至大水菠罗公路(全长67公里),破土动工,由大营子张全生、五十家子卢凤林、新林镇周坤、兴隆(统部)任成藻、谷家大院卢凤廷为上述各甲修路负责人,每甲出劳工250人。

伪康德七年(1940年),伪县公署买了一辆汽车,伪县燃料组合买了胶车三辆。同时,日伪在林西的特务机关和畜产株式会社各有汽车一辆。因汽油短缺,汽车改烧木炭、酒精。林西镇内由个人购置专为接站拉座用的单马车有6台。

伪康德十年(1943年),林西至宇宙地这段路,在原有道路的基础上进行了整修。

摘自:林西文史选

- 上一篇: 【红色林西】百年林西城

- 下一篇: 【林西文史】解放后林西县的武装工作

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论