自公元4世纪末叶以后,契丹族就在汉文文献中留下了活动踪迹,这些出自汉人的间接记载对于今天的历史学家了解一个民族的历史来说当然是远远不够的。契丹建国前没有本民族的文字,也没有留下本民族的历史记载,但是从契丹人的某些古老的传说中,可以发掘出这个民族早期历史的若干信息。在契丹本民族的历史传说中,最广为人知的是青牛白马的故事。早在1930年代,日本学者田村实造就对这一传说进行了初步的梳理,[1] 80年代国内学者也曾撰文探讨过这个 问题 ,[2]但今天看来仍有进一步研究 的余地。除了青牛白马说之外,牵涉契丹族历史的其它一些传说也值得我们注意。本文将通过这些传说去探寻契丹族的历史记忆。

一

尽管青牛白马的故事流传很广,但在辽朝方面的史料中却鲜有记述,仅有的一条记载见于《辽史》卷三七《地理志》(一)上京道“永州”条:

这无疑是有关青牛白马传说的最权威、最准确的记述。虽然在目前传世的辽代文献中找不到更原始的史料依据,但我相信这一口头传说的文本化应该是相当早的。据《辽史·太宗纪》,会同四年(941年)二月丁巳,“诏有司编《始祖奇首可汗事迹》”,青牛白马传说大概就是在此时初次见诸文字记载的。但元朝修《辽史》时,恐怕已无从见到《始祖奇首可汗事迹》一书,《辽史》有关青牛白马的记述应是出自耶律俨《皇朝实录》。

在目前所见辽朝传世文献及石刻资料中,我只发现一条与此传说直接相关的史料,《兴宗仁懿皇后哀册》铭辞曰:

此处上一句显然是用青牛白马典,“輧”是后妃所乘的一种有帷盖的车,这里用来比拟天女所驾青牛车。此哀册作者为耶律孝杰(即张孝杰),说明辽朝汉人对青牛白马的故事也是非常熟悉的。

宋代文献中有关青牛白马的记载,最早见于范镇《东斋记事》卷五:

《东斋记事》撰述于熙宁、元丰间。范镇既谓“此事得于赵志忠”,则很可能是出自赵志忠(或作“赵至忠”)所撰《虏廷杂记》。据《续资治通鉴长编》卷一三三庆历元年八月载:

赵志忠于庆历元年(1041年)八月叛辽投宋,撰有多种介绍辽朝情况的杂史、笔记、舆图等,其中最重要的一种是嘉祐二年(1057年)四月献上朝廷的《虏廷杂记》十卷,[5]宋人有关辽朝的许多知识都来自于此书。《东斋记事》所称《实录》即《仁宗实录》,《仁宗实录》由王珪、范镇、宋敏求奉诏编纂,成书于熙宁二年(1069年)七月。[6]据范镇说,他曾将赵志忠所述青牛白马的传说写入《仁宗实录·契丹传》,但后来被王珪(禹玉)删去了。另据范镇介绍,他在陈州时,还与时任开封府扶沟县知县的赵志忠通信讨论过青牛白马的问题,——这大概是治平三年(1066年)的事情。[7]

从宋代文献来看,宋人有关青牛白马的记载,都是或直接或间接地来自于赵志忠。除上引《东斋记事》外,这一故事还见于两种宋人著作,一是《类说》,一是《东都事略》。曾慥(zào)《类说》卷二二“青牛白马”条与《东斋记事》的文字相当接近,此书系抄撮群书而成,我怀疑这条内容就是抄自《东斋记事》。《东都事略》卷一二三附录一《契丹传》的记载则与《东斋记事》略有不同:

这或许是出自《虏廷杂记》,但更有可能是出自《两朝国史·契丹传》。

最后需要讨论的是见于《契丹国志》卷首《契丹国初兴本末》的一段文字:

《契丹国志》是元人所作伪书,但其成书早于《辽史》,[8]上述记载应该是取资于宋代文献。从这段引文本身来看,也能够说明一点问题:凡有关青牛白马的记载,辽朝方面的史料均作“青牛”,而宋朝方面的史料均作“灰牛”,《契丹国志》则同于后者。所以不妨将《契丹国志》的这条史料也列入赵志忠《虏廷杂记》的系列。

在青牛白马的故事形成为文本之前,它显然已经在契丹人中间流传了很久。那么这一传说究竟出现于何时?赵志忠认为这个故事发生的时代大约相当于秦汉时期,不过是姑妄言之,故范镇就不以为然。蔡美彪先生提出这样一种推断:

这个推论从时间上来看仍嫌太早,因为北魏时代的契丹部落主要游牧于白狼水(今大凌河上游)一带,还没有迁至潢河和土河流域。台湾学者王民信先生则认为青牛白马的故事最早不会早于开元、天宝之际,最晚可以晚到阿保机时代,并对这一故事的产生背景做了如下解释:

按他这种解释,似乎认定了“青牛白马”是阿保机时代凭空杜撰出来的故事。此说带有较多的臆想成分,青牛白马是契丹人的图腾崇拜,像这样一个流传甚广、影响深远的传说,很难相信是由阿保机随意编造出来的;况且从“神人”、“天女”的故事联想到迭剌部与回鹘人(指述律后)的合作,也未免有些牵强附会。

田村实造认为,从青牛白马故事中所包含的契丹人住地、八部同源说和木叶山信仰三个要素来看,这则传说大致出现于公元8世纪中叶。[11]我觉得这个意见比较可取。

其一,既谓神人、天女生八子而衍生为八部,则理应在唐初大贺氏八部部落联盟形成以后(所谓的“古八部”是后起的说法,7世纪以前的契丹未必正好是八部,而且在契丹形成部落联盟之前也不大可能有八部同源的意识);

其二,契丹人迁至潢河和土河流域大概是在开元、天宝间,所以这一传说只能是在这之后形成的,但决不会晚到阿保机时代。

青牛白马故事中乘白马浮土河而下的神人,就是传说中的契丹始祖奇首可汗。《辽史》曰:

《辽史》卷二《太祖纪·赞》说:

都菴山不知在何处,《辽史·地理志》上京道龙化州下谓“契丹始祖奇首可汗居此,称龙庭”云云,想必都菴山与龙化州不会相去太远。太祖七年(913年)六月甲申,

可见这一传说也是由来有自的。“奇首”在契丹语中究为何义, 目前还无法给予解释。乾隆朝官修《辽史语解》根据满洲语将此词改译为“奇善”,谓“奇善,鲜明也”,[14]正所谓强为解人。方壮猷先生则谓奇首之“奇”与契丹之“契”音通,并解契丹之“丹”为“斯坦”,大概是将“契丹”一词理解为“奇首之领地”了吧。[15]这恐怕比《辽史语解》的附会更不着边际。

学界普遍认为,青牛白马是契丹人的部落图腾。但它们究竟具有什么象征性意义呢?《辽史》卷七一《太祖淳钦皇后传》记有这样一个故事:

田村实造根据这条史料,指出青牛代表地祇,象征女性;白马代表天神,象征男性。[16]我们从辽代文献中可以找到更多的证据来支持这种观点。

据《辽史·太祖纪》记载,太祖元年(907年)正月庚寅,

《宋史·真宗纪·赞》也说:

辽朝举行祭山仪时,须“设天神、地祇位于木叶山”,[18]这是因为传说中神人(白马)、天女(青牛)相遇于木叶山而结为佳偶的缘故。《辽史·圣宗纪》统和十六年五月甲子有“祭白马神”的记载,白马神就是天神。《辽史·地理志》上京道怀州条讲述了一个太宗的传奇故事:

这个故事虽荒诞不经,但它可能暗示着这样一个事实:在契丹人的心目中,白马神是契丹可汗的化身。

在研究契丹族的婚姻制度时,不免要牵涉到青牛白马的传说。关于契丹族的婚姻形态,我国学者主要有两种对立的观点,一种是以蔡美彪为代表的部落外婚制,一种是以向南、杨若薇为代表的氏族外婚制、部落内婚制。

前者认为,契丹人的先祖出自以白马和青牛为象征的两个原始氏族,它们各自发展,到大贺氏时代,白马氏族繁衍分裂为互为兄弟的八个兄弟部落,它们之间禁止通婚,而是与八部之外的青牛氏族的部落通婚。[20]

后者认为,不应将青牛白马的传说作为部落外婚制的依据,因为这个传说反映的是契丹族进入父系氏族社会以后的情况,不能说明契丹族的起源问题,只能在一定程度上反映契丹人的原始宗教信仰;在大贺氏和遥辇氏部落联盟时代,并没有游离于八部之外的契丹部落,与大贺氏世代通婚的孙氏(审密)氏族也是八部部落联盟的组成部分,而且从辽朝的情况来看,迭剌部及后来的五院部、六院部和乙室部、突吕不部都兼有耶律氏和萧氏二姓,说明契丹族实行的是氏族外婚制、部落内婚制。[21]

其实早在蔡美彪先生提出部落外婚制说以前,日本学者爱宕松男氏就已对青牛白马传说所反映的契丹婚姻制度提出了一套完整的构想。他根据《辽史》纪传的材料对遥辇八部内的姓氏分布情况做了一个统计,结果如下:[22]

部落名 | 耶律氏 | 萧氏 | 部落名 | 耶律氏 | 萧氏 |

迭剌部 | 103 | 6 | 突举部 | 1 | |

乙室部 | 1 | 40 | 楮特部 | 3 | |

突吕不部 | 3 | 3 | 乌隗部 | 1 | |

品部 | 2 | 涅剌部 | 1 |

对于这一统计结果,爱宕松男解释说,迭剌部和乙室部分别属于耶律氏、萧氏,它们之中的少数异姓应视为例外;突吕不部虽然耶律氏、萧氏各3例,但考虑到属于耶律氏的突举部是从突吕不部中分析出来的,因此突吕不部也应属于耶律氏。他的最终结论是,契丹族是由耶律、审密两个胞族及八个氏族(八部)组成的,其中迭剌、突吕不、品、突举四部属耶律氏胞族(半族),乙室、楮特、乌隗、涅剌四部属萧氏胞族(半族),两个半族之间世代通婚,白马、青牛分别是这两个半族的图腾。[23]

上述论点实际上是另一种部落外婚制。两说的区别在于,蔡美彪先生认为八部均为白马(父系)氏族,青牛(母系)氏族在八部之外,而爱宕松男氏认为八部中青牛、白马氏族各半,但他们的共同出发点是同部不婚。用青牛白马的故事来解说契丹族的部落外婚制,其主观架构的痕迹较为明显。

从前述统计结果来看,迭剌部虽以耶律氏为主,但萧氏多达6例,似乎很难用例外来解释;把突吕不部归入耶律半族更是显得极为勉强;至于品、突举、楮特、乌隗、涅剌五部,虽然在《辽史》中都只能见到一个姓氏,但也很难说不是史料匮乏所致,因为这些部落比较弱小,其部人很少见于历史记载,根据每部仅有的一两个例证,难以断定它们是否真的只有一个姓氏。如果不能解释这些问题,部落外婚制说就难以成立。

关于青牛白马与耶律氏、萧氏两个半族的关系,爱宕松男还做了进一步的发挥。他认为契丹语中“耶律”和“审密”两词,即是分别出自这两个半族的图腾马和牛。请看他的论证过程:

由此得出契丹语“耶律”即牡马、“审密”即牝牛的结论。[24]

这项论证很不严密。首先,蒙古语“驯马Jala-ga”是一个动词,不能附会为牡马;其次,耶律、审密的中古音与蒙古语驯马、牝牛的音值有十分明显的差距。

在20世纪50年代,学界对契丹语言文字所知甚少,故爱宕松男不得不借助于蒙古语对耶律、审密的音义加以推测,而今天我们已经可以直接利用契丹小字的研究成果来讨论这个问题。目前契丹小字中的十二生肖均已得到解读,其中马(午)作,此字由两个原字组成,已知第一个原字的音值为[m],第二个原字的音值为[ri]。[25]牛(丑)在契丹小字中作(内容空缺),刘凤翥先生将此字的音值构拟为[ni]。[26]而契丹小字中耶律作或 ,审密作“打不出来”,尽管我们还不知道这两个词的原意是什么,但可以肯定的是,在契丹语中,耶律、审密的音义与马和牛真正是风马牛不相及。

三

虽然关于青牛白马的具体阐释还存在分歧,但谁也不否认它对契丹人所具有的图腾崇拜的意义。以青牛白马作为祭祀时的牺牲,是契丹人的一种传统习俗。[27]《辽史》曰:

《契丹国志·契丹国初兴本末》谓辽朝立奇首可汗及其八子遗像于木叶山,“后人祭之,必刑白马杀灰牛,用其始来之物也”。从这些记载中可以清楚地看出青牛白马所具有的原始宗教信仰形态下的图腾崇拜性质。

在契丹礼俗制度中,以青牛白马祭天地是一种很隆重的大典。辽朝前期,凡国有大事,尤其是兵戎之事,照惯例都要行此祭礼。《辽史》卷三四《兵卫志》(上)说:

宋代文献中也有一段与此类似的记载:

又《辽史》卷五一《礼志》(三)记皇帝亲征仪曰:

直到西辽时代仍能看到这种传统的孑遗,耶律大石康国元年(1134年)三月遣兵东征时,即“以青牛白马祭天”。[30]

从辽代文献来看,以青牛白马祭天地当是契丹人的一种古老的传统礼俗,并不是辽朝建国以后的发明。《辽史》中有关这种祭仪的最早记载,见于《太祖纪》太祖七年(913年)五月丙寅,当时辽朝尚未建国。——实际上,这种祭仪很可能是自遥辇氏时代以来相沿已久的旧俗,只不过当时没有留下记载罢了。

据冯家昇先生统计,辽朝用青牛白马祭天地者共计24次,其中太祖朝3次,穆宗朝1次,景宗朝6次,圣宗朝12次(实际应为11次),另西辽德宗朝2次。值得注意的是,自圣宗统和二十三年(1005年)以后直至辽朝末年,包括兴宗、道宗、天祚帝三朝在内,却再也看不到这种记载,[31]这当作何解释?冯氏认为这与契丹人的佛教信仰有关。[32]

辽朝佛教的发达,圣宗时期是一个分水岭。[33]辽朝前期,契丹族甚至有人殉之俗,而自圣宗统和以后,却屡屡见到禁止杀生的诏令。[34]从冯文的统计结果中可以看到,辽朝前期除了以青牛白马祭天地之外,也常以黑白羊或其它野兽野禽作为祭祀的牺牲,而兴宗、道宗、天祚帝三朝却仅有一次用动物(黑白羊)祭天地的例子。这说明冯家昇先生的解释是可信的。

在青牛白马传说中,木叶山占有重要的地位。木叶山是契丹族的发祥地,也是契丹先祖的象征。据《辽史·太祖纪》载,天赞三年(924年)九月丁巳,

这表明在契丹人的观念中,木叶山是一座具有特殊意义的圣山。圣宗时,

按圣宗以前的辽律,若在木叶山不慎失火,肇事者竟要被处以死刑,可见此山之非同寻常。

木叶山是契丹人祭祖的场所,《辽史》一书中屡见辽帝“祠木叶山”、“望祠木叶山”或“遣使祭木叶山”之类的记载,祭祠的对象主要是祖先。《辽史》卷三二《营卫志》说:

卷三七《地理志》也说:

元人亦谓

关于木叶山祖庙中供奉祖先神位的情况,宋人王易《燕北录》中的一段文字透露了比较详细的消息:

这里记述的是道宗清宁四年(1058年)举行的一次柴册礼。王易曾于庆历二年(1042年)和皇祐四年(1052年)两次以贺正旦副使的身份出使辽朝;[39]辽道宗清宁四年为宋仁宗嘉祐三年,此年并没有王易使辽的记载,[40]但核以《辽史·道宗纪》,是年十一月癸酉(六日)确有“行再生及柴册礼”之事,与《燕北录》所记仅相差数日而已,因此我估计王易是年可能也曾出使辽朝,《燕北录》对此次行柴册礼的整个过程描述得非常详细,理应是他亲眼所见。

通过《燕北录》的介绍我们可以知道,木叶山庙内不但有奇首可汗、可敦及八子神像,还供奉着辽朝历代皇帝、皇后(即七祖眷属)以及赤娘子的木雕神位,——这个所谓的“赤娘子”,显然就是青牛白马传说中驾青牛车泛潢河而下的天女。

除了祭祖之外,在木叶山的祭祠活动还有一项重要的内容 ,那就是祭拜木叶山神。“辽国以祭山为大礼”,[41]我们在《辽史》卷四九《礼志》中所看到的祭山仪是相当的隆重和繁缛,据说这是由遥辇胡剌可汗创制的。祭山的同时还要祭拜天神、地祇及辽河(即潢河)神。

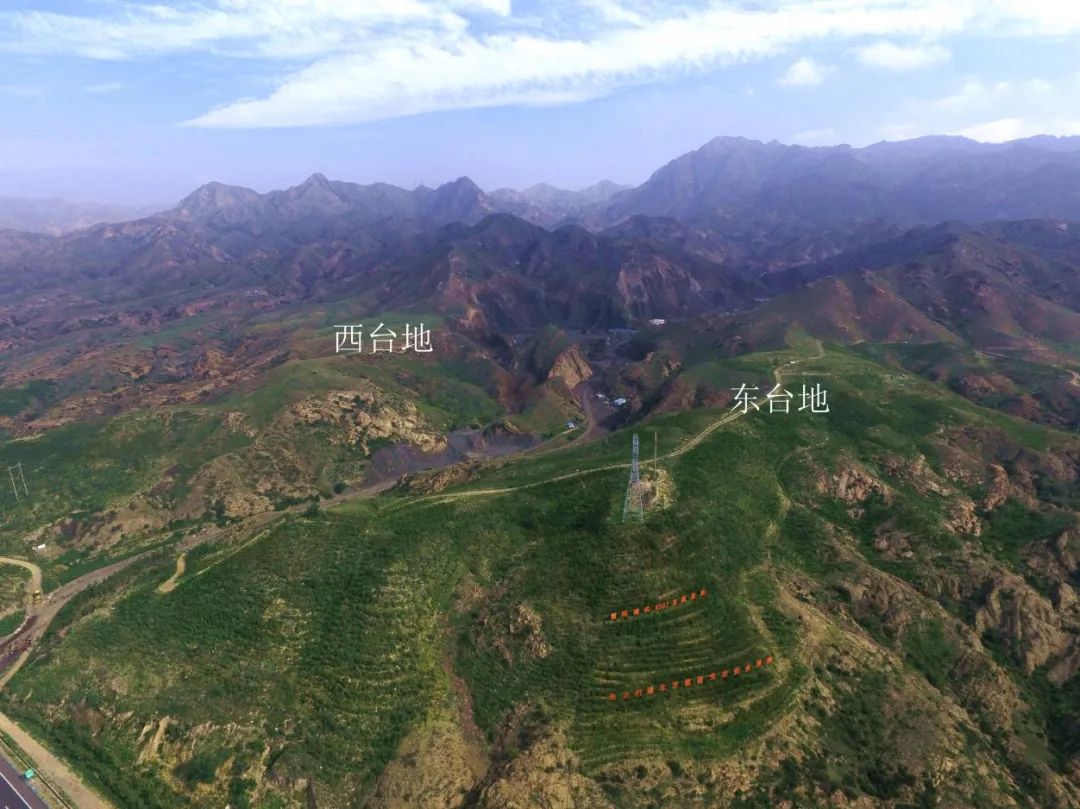

关于木叶山的地望问题,长期以来存在着很大争议。迄今为止,大致有以下四种观点:

(1)主张应在今西剌木伦河与老哈河汇流处去寻找木叶山。持这种观点的有松井等、傅乐焕、金在满等,[42]《 中国历史地图集》也倾向于这种意见。此说的主要依据是,辽代文献明确记载木叶山在潢河(今西剌木伦河)与土河(今老哈河)两河交汇之处,但问题在于今西剌木伦河与老哈河汇流一带为科尔沁沙地,根本就无山可寻。

(2)认为木叶山是西剌木伦河与少冷河汇流处的海金山(今属翁牛特旗白音他拉乡)。这种观点是20世纪80年代初由姜念思、冯永谦先生经实地调查后提出来的,主要是考虑到海金山以东直至西剌木伦河与老哈河汇流处均为沙漠草原地貌,地势平坦,无山可寻。[43]此说显然缺乏说服力。从辽代文献中可以知道,木叶山应在潢河与土河交汇点附近一带,和永州也相距不远,而海金山东距西剌木伦河与老哈河交汇处达115公里之遥,距永州城遗址也有80公里左右,与辽代文献的记载明显不符。

(3)认为木叶山即辽祖州祖陵所在之山。赵评春先生指出,宋绶《契丹风俗》、新旧《五代史》、《资治通鉴》、《契丹国志》等书均谓辽太祖葬于木叶山,故木叶山当即今巴林左旗林东镇西南约30公里处的辽太祖陵所在之山。[44]这种说法完全建立在宋人的记载之上,而宋人对木叶山之所在地众说纷纭,以至于胡三省竟怀疑辽朝有南北两座木叶山。[45]实际上,宋人关于辽太祖葬于木叶山的传闻毫不可信,因为这与辽代文献对于木叶山的方位记载相差太远,《辽史·地理志》谓潢河、土河至木叶山合流为一,《地理志》和《营卫志》又都说木叶山在永州,《辽史·国语解》和赵志忠《虏廷杂记》均称上京为西楼、木叶山为南楼,这些史料足以证明木叶山绝不会位于上京西南之祖州。

(4)认为木叶山即阿鲁科尔沁旗南面的天山。这是近年张柏忠先生提出来的一种观点,他认为木叶山的地理位置之所以众说纷纭,主要是因为一千多年来地貌的演变、 自然景物的变化,尤其是辽代以后潢河、土河河道的变迁,使木叶山失去了原来的参照对象和地理坐标,因此必须从西辽河的水系变迁入手来讨论这个问题。他认为至少在辽代前期,潢河和土河还属于黑龙江水系而不是辽河水系,辽代的潢河即今乌力吉木伦河,潢河与土河在阿鲁科尔沁旗东南交汇后,东北注入松花江,所以在今天西剌木伦河和老哈河的汇流处是找不到木叶山的,木叶山应是阿鲁科尔沁旗南面的天山,其东南十馀华里处就是乌力吉木伦河(即潢河)。[46]目前看来,这一结论可能是最具有说服力的。

赤峰阿鲁科尔沁旗天山镇

在此附带谈一下木叶山的语源及语义问题。1995年8月在北京召开的纪念陈述先生暨辽金西夏史学术研讨会上,刘凤翥先生曾提出一种看法,认为木叶山是契丹语的音译,义为“大山”,其根据是契丹小字 读作[mɑi],而“木叶”即其译音。我觉得这种解释还值得斟酌。在契丹小字中,用作大小之“大”、长子之“长”、伯父之“伯”,此字第一个原字的音值为[m],已经获得多方验证,但第二个原字的音值尚有疑问,《契丹小字研究 》曾构拟为[o],[47]后来刘凤翥先生改拟为[ɑi],[48]这还有待于进一步验证;

其次,木、叶二字在中古音中均为入声字,显然与契丹小字的音值不合;再者,苏辙在元祐四年(1089年)出使辽朝时所作的一首题为《木叶山》的诗中,有“兹山亦沙阜,短短见丛薄”之句,[49]可见木叶山并非什么大山,上文说到今西剌木伦河与老哈河汇流一带根本就无山可寻,如果木叶山是阿鲁科尔沁旗南面的天山的话,这座山的相对海拔也仅有200米。总之,将木叶山附会为契丹语译音的说法是不能成立的。依我之见,木叶山很可能是一个汉语词。

- 上一篇: 吕文利:明末清初蒙古诸部试图建立“政教二道”中心的实践(下)

- 下一篇: 图集丨大辽契丹文物图④

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论