*吕文利,内蒙古赤峰人,中国社会科学院中国边疆研究所研究员,国家领土主权与海洋权益协同创新中心(武汉大学)研究员。本文原载于黑龙江社会科学,2017年第3期,以及天下边疆。

三、蒙古喀尔喀部试图建立中心的努力

在16世纪末至17世纪的大变局中,漠北喀尔喀部的势力也逐渐强大起来。喀尔喀部也是黄金家族后裔,达延汗统一东蒙古后,分封其第六子阿鲁楚博罗特与第十一子格埒森扎到喀尔喀万户的左右翼,16世纪中叶,喀尔喀左翼内迁至大兴安岭一带而为“内喀尔喀五部”,原驻牧地尽为格埒森扎后裔所有,后格埒森扎后裔又分出左右两翼,在16世纪末至17世纪30年代,喀尔喀左翼和右翼先后出现了三个汗,对此,乌云毕力格先生已有精彩的分析,笔者不揣浅陋,拟从喀尔喀三汗试图构建“政教二道”中心的角度,进一步论述之。

据《蒙古回部王公表传》记载:

“初,喀尔喀无汗号,自阿巴岱赴唐古特,谒达赖喇嘛,迎经典归,为众所服,以汗称。子额列克继之,号墨尔根汗。额列克子三,长衮布,始号土谢图汗,与其族车臣汗硕垒、扎萨克图汗素巴第同时称三汗。”

但是乌云毕力格根据多种文献考证,最后得出的结论是:阿巴泰

“于1580年称汗,号‘赛音汗’,喀尔喀始有汗。阿巴泰1586年在呼和浩特谒见三世达赖喇嘛索南嘉措,被授予‘佛法大瓦齐赉汗’号,此后称作‘瓦齐赉赛音汗’。阿巴泰汗立喀尔喀右翼的赉瑚尔为汗,并在库博克儿取得了对卫拉特人的决定性胜利,这充分显示了他在16世纪后半叶喀尔喀历史上的领袖地位,他实际上是当时喀尔喀万户的汗。‘土谢图汗’号始自其孙衮布,他是喀尔喀第一代土谢图汗。”

其中阿巴泰是如何从三世达赖喇嘛那里取得汗号的是很有意思的问题。

主要记载喀尔喀历史的《阿萨拉格齐史》中记载,1581年,阿巴泰二十八岁时,

“在杜尔格齐巴图尔家从芒官嗔—土默特地方来了一批商人。听说他们中间有被称为‘邦什’的人,于是派使臣前去请来。那位邦什谈话中讲到:‘我们格艮汗那里有三宝和东科尔满珠什哩活佛’。于是土谢图汗(即阿巴岱汗)大发禅心,派那邦什和奇勒古特的阿喇克达尔汉二人到格艮汗那里迎请喇嘛。格艮汗在七十五岁那年(1582),患有重疾,当那位使臣返回时,已经躺在床上七天没有说话了,听说使臣来了,[汗]下令携郭芒囊索前往[喀尔喀],便在那里逝世。阿喇克达尔汉迎请喇嘛返回。[阿巴泰]受戒信法,非常尊崇那位喇嘛。因对佛法[在喀尔喀的]最初的传播做了好的中介,封阿喇克达尔汉为‘达尔汉’之上的‘大达尔汉’,并赐给了朱色敕书和印玺。水羊年,萨木喇囊索前来。木鸡年夏,在尚呼图山阴的故城动土筑基,当年建起寺庙。”

由材料可知,阿巴岱在1585年建立了寺庙,这个寺庙就是额尔德尼召。关于阿巴泰和三世达赖喇嘛会见的情况,《阿萨喇克其史》说阿巴泰汗于1586年

“夏末月十五日叩谒了达赖喇嘛索南嘉措,献上了千匹马为首的众多金银财物。[达赖喇嘛]授他以众多灌顶,并令[阿巴泰汗]从满屋的佛像中选取[自己所需的佛像]。[阿巴泰汗]选取了一尊旧佛像,是伯木古鲁巴。达赖喇嘛说:‘当满屋佛像连同房屋一起遭火灾的时候,[该佛像] 不曾被烧毁,是大有神力的。’……[达赖喇嘛对阿巴岱汗]说:‘[你]是瓦齐尔巴尼的化身’,并赐予了‘佛法大瓦齐赉汗’号。”

对此,罗布桑普棱列撰写的《第一世哲布尊丹巴传》中这样写道:

“后来在遍知一切索南嘉措来到蒙古时,他(阿巴泰——引者注)前去谒见。福田和施主合心合意,(索南嘉措)将一幅画有不怕被火烧的帕木竹巴多吉杰波像的唐卡赐给他,并授予他多吉杰波(瓦齐尔汗)的称号”。

关于这个情节,《蒙古源流》也有详细的记载:

罕哈的阿巴歹·哈勒札兀台吉前来叩拜(达赖喇嘛),献上用貂(皮)制成的皮帐和数以万计的财物,甘心情愿地尽情倾听了经义。(达赖喇嘛)对那位合罕说:“请伸手从我的众佛(像)当中选取一幅佛(像)吧。”(阿巴歹)伸手恰好触到金刚持的画像,就收下了。就要启程返回,(阿巴歹)说:“请赐给我冠有‘瓦只剌’之名的合罕之号吧!(达赖喇嘛)回答说:“只是担心对你们蒙古的正统有妨害。”尽管这样说了,可是当(阿巴歹)再次恳请时,(他)还是赐给了“瓦只来合罕”的称号。达赖喇嘛说:“这幅勘巴·瓦只剌合罕的画像,据说当满屋佛像连同房屋一起遭火灾的时候,不曾被烧毁,是大有神力的佛(像)。”说完,又赐给(阿巴歹)拇指大小的(一块)释迦牟尼佛的舍利子、(一尊)白铜筑造的斫迦罗·苫婆罗佛像,以及从印度地方迎来的众多神运佛像等,(另外)赏赐了虎皮大帐等财物,说:“(你)即是金刚持的化身。”赐与(他)“佛法大瓦只剌合罕”的称号。

据金成修分析,在有关成吉思汗的描述中,也经常有“金刚手的化身成吉思汗”的称号,所以喀尔喀阿巴岱汗的“金刚手”的称号,可以使人在成吉思汗和阿巴岱汗之间寻找到某种联系。

另外,我们从上引文中,可以看到,“瓦只剌合罕”的称号是阿巴岱汗主动向达赖喇嘛索要的,联想到自土默特部俺答称汗后,“其他非大汗的一些蒙古贵族也相继仿效,阿巴歹是外罕哈第一个称汗的人”,我们可以看出阿巴岱汗试图建立政教二道中心的雄心壮志。

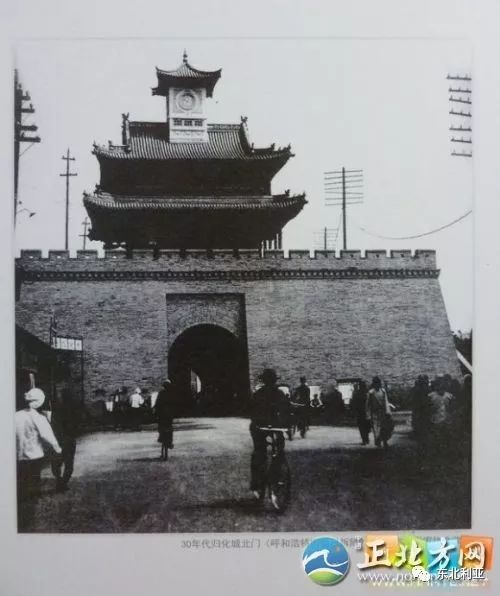

蒙古国额尔德尼召

但是从所有的史书中,我们都没有看到达赖喇嘛利用转世理论说阿巴岱汗是忽必烈转世的情况,但是为了实现建设以喀尔喀为中心的夙愿,阿巴岱汗及其后继者还编造了关于忽必烈与他的关系的神话:

“当阿巴岱宣布这一决定(请达赖喇嘛主持额尔德尼召的开光仪式)时,大家都十分清晰地看到,在寺庙上空显出了萨迦班智达罗追坚赞的圣容,他因阿巴岱对达赖喇嘛的虔诚而为阿巴岱汗祝福,大家还清楚地听到他对阿巴岱汗许诺,说他将如古时对待忽必烈薛禅汗那样为他祈祷,给予庇护。”

萨迦班智达罗追坚赞就是元代忽必烈封为帝师的八思巴,在1578年的仰华寺会晤中,三世达赖喇嘛依据转世理论,说自己是八思巴的转世,土默特部的俺答汗是忽必烈的转世,那么在上面这个神话中,“八思巴又出现在阿巴岱汗面前,与忽必烈同样祝福他。这又是另外一个‘中心转移’”,即建立以喀尔喀左翼为中心的中心。

紧接着阿巴岱汗之后称汗的,是喀尔喀部右翼长素班第,在阿巴岱汗死后,1596年被推举为“扎萨克图汗”;1630年前后,因为察哈尔部纷纷逃到喀尔喀硕垒部,所以硕垒被推为“共戴马哈撒嘛谛车臣汗”。硕垒称汗是因为察哈尔的一些属部北逃硕垒,随着人口的增多,硕垒便称为“共戴马哈撒嘛谛车臣汗”(Olan-a ergügdegsen maq-a samadi sečen qaγan),简称“车臣汗”。“马哈撒嘛谛”,梵语原名为Mahāsammatah,即“大平等”之意。佛教著作中所说人类第一位首领叫做 Mahāsammatah rājā,“大平等王”之意,藏文译为mang pos bkur ba rgyal po,汉文有时音译为“摩诃三摩多”王,有时意译为“大太平王”,有时还译为“大三末多王”。硕垒称有佛教色彩的大汗,正是表明其建构“政教二道”中心的努力,扎萨克图汗和车臣汗两位汗王都有建立以本部为中心的企图。

天聪九年五月二十七日,在得知林丹汗失败后,硕垒托人转交给天聪汗皇太极和林丹汗太后各一封信,给皇太极信的内容为:

“愿吉祥。马哈撒嘛谛色臣(车臣)汗、土谢图汗、色臣济农等大小诺颜献书于水滨六十三姓之主天聪汗。献书缘由汗王以国政及享誉四海之美名为贵。愿同求昌兴政教之首业。我等六土绵之主未能驾御。彼虽未能驾御,然其汗统与我同宗,故今仍守此大业。若念及此大业,则愿互派使臣通好不绝。如此,方可谓获此贵身,享有权势之汗也。”

由这封信可知,硕垒只是携土谢图汗致书皇太极,扎萨克图汗未列其名,这至少反映了写这封信不是扎萨克图汗的意思,那么两部在是否与后金通好上意见是不统一的。硕垒写这封信表达了两点:一是虽然林丹汗败亡了,可是硕垒仍然在“守此大业”,或“守护着大玉宝政”;二是希望与后金“通好不绝”,这实际上是贸易的现实需要,因为漠南蒙古全部归附后金后,切断了与外蒙古喀尔喀部的贸易通道。

硕垒至察哈尔太后书信的内容为:

“愿吉祥。共戴马哈撒嘛谛色臣汗敕谕太后、额尔和扣肯(即额尔克孔果尔——引者)、哲勒墨达尔汉为首诸宰桑。先是,尔执送洪诺颜,恪守盟言,同就事业,其后,尔与国乱之时,未相往来。我等素无怨恨、亦无仇隙。汗(指林丹汗——引者)宾天后,问尔等悉来附我。其秋,即令哨探往迎。与汗同宗,为尔等庶民之主。尔等当即前来。如衣袍褂,太后乃我哈吞之妹(东北君:苏泰太后为女真叶赫部人),若往他处,或论道统,或论宗族,唯我近也。其慎思之。”

这封信硕垒以大汗的口气向林丹汗太后和其子发布敕谕,劝他们投奔自己,最后所说的“或论道统,或论宗族,唯我近也”,分明是与后金比较的结果。

对这两份信,我们没有看到天聪汗皇太极的态度。但是天聪九年十二月初七,硕垒又来了一封信,信中曰:

“愿吉祥。洪福圣武成吉思汗黄金家族马哈撒嘛谛色臣汗等,献书于殊胜天聪汗。献书缘由:我等在此安好,天聪汗在彼安否?我等之呼图克图汗(指林丹汗——引者)已毁坚不可摧之道,在彼之太平之道,天聪汗主之。广布德政,名扬四海,乃人生之美誉。倘我等在彼在此,皆使政教光同日月,岂非人生之幸福、永世之美名也。倘若以此言为是,信使不绝,互通安好,成为政治之栋梁,宗教之阳光,愿永守睦邻友好。”

从这几封信中,我们看到车臣汗建构“政教二道”中心的企图明显。

相比车臣汗硕垒,扎萨克图汗素班第则要淡定地多,他无视后金把漠南蒙古吞并的情况,希图继续在归化城与明国贸易。崇德三年(1638)正月十六日,

“驻归化城土默特部落诸臣,遣扎甘率三人来奏称:‘北方阿禄喀尔喀扎萨克图汗率兵携妻子至我等所居归化城,周围驻营,似欲犯我归化城,亟待圣汗发大军前来’。”

天聪汗皇太极急令部下准备粮草,于二月十三日率兵亲征扎萨克图汗,十八日,有人奏言:

“明人告喀尔喀蒙古云,圣汗率大军将至等语。喀尔喀蒙古惊惧,未犯我归化城一物,亦未得与明人交易,已于正月三十日仓皇退去。”

天聪汗皇太极在遣人打探消息的同时,还特意致书明国宣府诸守臣:

“其北方喀尔喀蒙古,曾与尔盟誓修好耶?尔不与结盟之国(指后金——引者)开市贸易,与之财物,反与未结盟之国开市贸易,与之财物,何也?兹朕亲统大军,驻于布颜阿海游牧之地以待,尔若能悔过,每年以财与我,开市贸易,则我军不入尔大同、宣府之地,而征辽东一带。夫逆则征伐,合则贸易,前亦有之。”

天聪汗皇太极这封信充满威胁的语气,他实际上是想断绝明国与喀尔喀部的贸易,逼迫喀尔喀部臣服自己。正当天聪汗皇太极打道回府的时候,三月初三日,喀尔喀部扎萨克图汗派使臣前来贡马,“一曰千里马,一曰硕罗图”,以示和好之意。皇太极谕曰:

“朕以兵讨有罪,以德抚无罪,惟行正义,故上天垂佑,蒙古察哈尔诸部皆以畀朕,尔等皆其所属,当即相率归诚,否则亦惟谨守尔界,乃反兴兵构怨谋肆侵掠,岂以远处西北即为征讨不及之区耶。今与尔约,嗣后慎弗复入归化城界,重贻罪戾。”

此后,天聪皇太极与扎萨克图汗之间往来文书不断。崇德三年九月二十四日天聪汗皇太极给扎萨克图汗书信云:

“宽温仁圣可汗之旨。遣书于扎萨克图汗之缘由。我非不好政教之道,为教法之故,欲请土伯特高僧大德,弘扬教法,故特遣使。为国政之故,在察哈尔汗殃民时,我亲征拱兔诸子,将其收服。后又收服其山阳兀鲁思。后出征,收其呼和浩特之兀鲁思与赏。其后(再)出征时,察哈尔遁逃。我自大同入境,进攻汉人,俘获察哈尔逃散诸后与大臣而归。后又遣四贝勒,擒得孔果尔为首诸后与大兀鲁思。如此,上天眷佑,将六大兀鲁思之主为首所有蒙古国悉数赐予了我。尔书云,六大兀鲁思的若干个尚在尔处。谁在尔处,我不得而知。若属六大兀鲁思之人果真在尔处,尔理应将其归还原主。看人用眼睛,看自己用镜子。凡事量力而为之。巧言顺势者方能饮乳享其甘甜。拙舌逆行者岂能享之?”

根据文中内容,很显然,扎萨克图汗在给天聪汗皇太极的书信中,号称自己还拥有六大兀鲁思的一部分,所以天聪汗皇太极还不是全蒙古的共主。此后,天聪汗皇太极于1640年三月初八日和十月初六日分别给扎萨克图汗写信,斥责其无礼。

“从前我以为察哈尔汗为(蒙古)宗主大汗,今方得知原来尔乃宗主大汗……上天垂佑,将尔宗主归附于我,使之分崩之国,安享天福……仰赖天恩,朝鲜、乌拉、哈达、叶赫、辉发、索伦、扈尔哈、蒙古六大兀鲁思都一一归附。尔却诳言:尔等为六万户之一。三阿巴噶、五喀尔喀、苏尼特均在我处,今尔处尚存万户之实否?古云:得乎天下者为王,得乎半壁者为臣。尔无一鄂托克完土,而妄自尊大,抬格书名,诏令于我,岂有此理?朕诏令尔方是……尔秉政无方而一鄂托克喀尔喀三汗鼎足……尔左右兄弟手足听命于尔乎?彼等不服尔,鞭打尔使者。”

从这封信中可以看出,之前扎萨克图汗给天聪汗皇太极写信称自己为蒙古宗主大汗,故天聪汗皇太极才有反讽一问,并从一统蒙古以及喀尔喀三汗互不统属两个层面来论述自己才是天下共主,这实际上是从政权合法性上与扎萨克图汗争夺中心。

扎萨克图汗在给天聪汗皇太极的信中还提到了:“凡事可为不可为,关乎佛事三宝、命也,非人能所预知者”,“佛事三宝”,即佛、法、僧三宝,实际上是指佛教才能预言将来到底谁是天下之主,这是以阐扬藏传佛教之名作为正统的标准,所以天聪汗皇太极回信说:

“尔仅一鄂托克之主,竟妄自矜诩,书不称名,以三宝为言,此岂尔所宜言乎?尔书云,尔遵行政法之道,不欲兴武,以求福祉。若谁能勘定祸乱,使众生享受太平,乃掌管政法之福祉也。不识凡人之道,而欲判明政法祸福,不过骄矜之词耳。”

这是对扎萨克图汗说以“佛事三宝”判明正统的回应,说扎萨克图汗“不识凡人之道”,而以佛法“判明政法祸福,不过骄矜之词”。实际上在这期间(1637-1640),后金为了使蒙古人心中信仰的藏传佛教的中心转移到自己方面来,曾派使团,准备赴藏延请西藏高僧。喀尔喀闻讯后,左翼车臣汗、土谢图汗提议喀尔喀三汗也派使者与后金一同前往西藏,延请达赖喇嘛,后金使团先期到达呼和浩特,但是不知何故,此次活动半途而废。

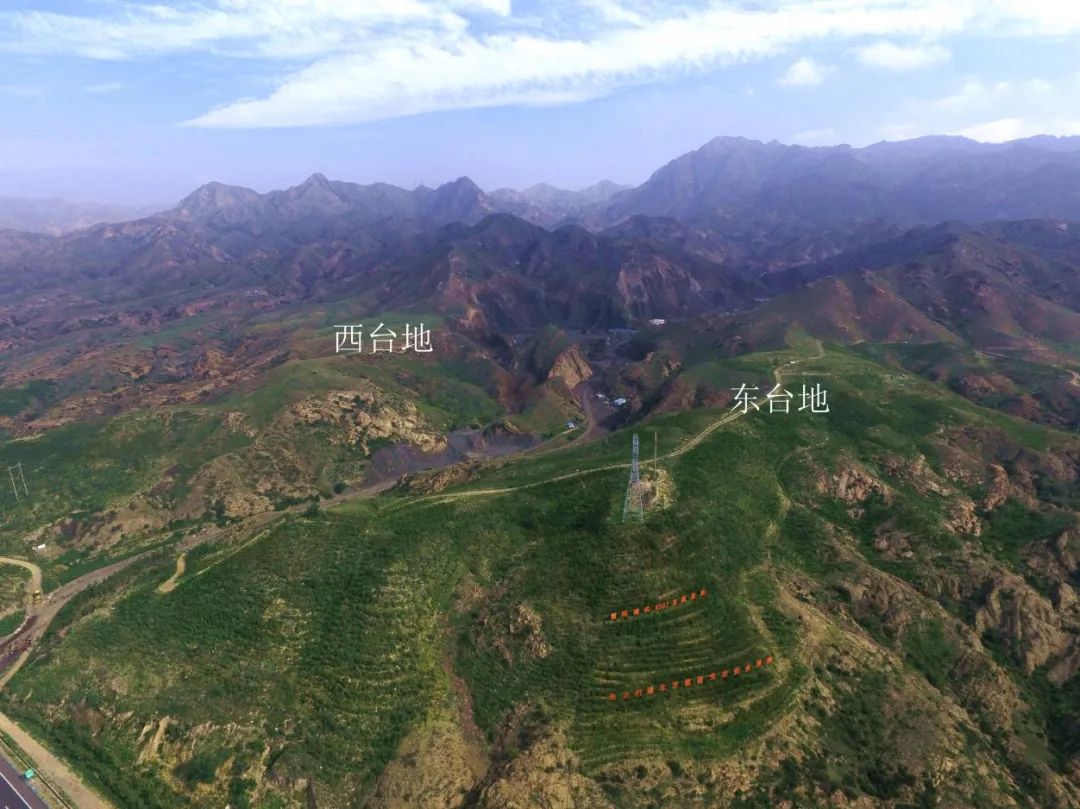

五世达赖喇嘛阿旺洛桑嘉措(清代唐卡)

笔者推断,正是因为后金与喀尔喀争夺藏传佛教格鲁派认定的正统地位,所以其合作不可能持续下去。

正是因为后金与喀尔喀的对抗,才促使1640年喀尔喀部与西蒙古卫拉特部建立了联盟,在这个联盟上形成了《卫拉特法典》。据《卫拉特法典》记载,在这次会盟上,有喀尔喀部和卫拉特部的几乎重要的头面人物都参加了,其中,扎萨克图汗为这次会盟的领袖人物。《卫拉特法典》第一条就规定:

“对搅乱我国国内和平、互相战争,侵入并掠夺(他人的)大爱马(克)或努图克的王公,整个蒙古及卫拉特的其他王公应联合起来加以攻击并打倒(他),没收其封地分配给各王公。”

这是喀尔喀与卫拉特两部共同对外的宣言,也是他们树立“政教二道”中心的实践。

结语

综上所述,因为藏传佛教的转世理论有很大的弹性空间,有势力的蒙古各部领袖纷纷构建“政教二道”的中心——

蒙古宗主大汗林丹汗以传国玺和蒙古黄金家族正统大汗无法号令诸部,只好顺应历史潮流,试图联合反格鲁派的势力进行反制,最后以失败而告终;

和硕特部的固始汗趁机进军青海,占据西藏,与五世达赖喇嘛一起建立了“甘丹颇章”政权。

土尔扈特部的领袖以及喀尔喀部三汗分别以自己的方式构建“政教二道”的中心。

如果加上准噶尔的噶尔丹及其后的策妄阿拉布坦、噶尔丹策零的关于构建“政教二道”中心的实践,我们看到,在16世纪下半叶到17世纪上半叶的一百年间,凡是有势力的蒙古领袖都参与了这个过程,这与当时的中国大势和世界大势是联系在一起的,当时的世界处于大混乱时期,而每个新政权都要面临这样的问题,即民族、宗教问题如何处理,这不但是纷纷构建“政教二道”中心的蒙古诸部精英领袖们要考虑的问题,也是后来入主中原的大清政权考虑的问题。

在这个过程中我们看到,达赖喇嘛的封授成为另一种天命所归,而蒙古诸部的熬茶布施则成为这种天命所归的必要的手段,虽然达赖喇嘛称蒙古诸部领袖为“施主”甚至“大施主”,但施和被施是相对的,蒙古诸部的布施是财富上的布施,换来的是达赖喇嘛在名号上的施舍以及意识形态上的认可。蒙藏的这种意识形态上的联盟改变了历史的走向,使藏传佛教格鲁派和达赖喇嘛处于西藏各教派的主导甚至统治地位,使蒙古各部迟迟无法统一,最后被清廷各个击破。

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论