*文章原载于民族研究2009年第6期。作者乌云毕力格,中国人民大学国学院西域历史语言研究所教授。

《阿萨喇克其史》是1667年成书的一部珍贵的蒙古文史书。该书的作者为喀尔喀蒙古贵族善巴(Byamba)。该书至今只有一种手抄本被发现,珍藏在蒙古国国立图书馆珍本库。该孤本是一部藏式贝叶装纸质手抄本,长38厘米,宽9厘米,每叶29-30行字,共33叶65面,用竹笔黑墨以工整的蒙古文书写体写在毛边纸上。2002年,蒙古国功勋教授沙格都尔苏隆与韩国著名蒙古学家李圣揆二人影印出版了《阿萨喇克其史》。

自上世纪60年代以来,学术界一直重视并研究《阿萨喇克其史》,至今已有若干部研究专著和论文问世。但是,《阿萨喇克其史》的研究还不够充分,有待深入。本文希望通过对新近影印出版的清内阁蒙古堂档中的有关满蒙古文档案资料和《阿萨喇克其史》的一些内容,对《阿萨喇克其史》作者的事迹及其思想倾向做一考述。

一、作者的姓名与家世

《阿萨喇克其史》两次明确交待了该书的作者。

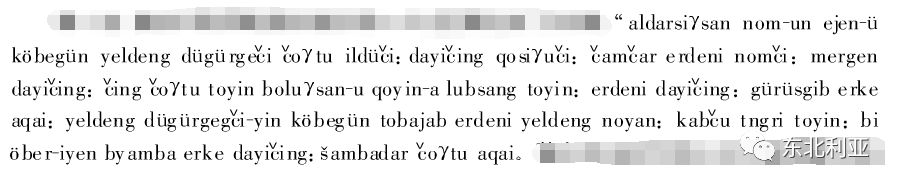

第一次,是在《阿萨喇克其史》第57叶正面有以下记载:

著名的诺扪罕的儿子伊勒登都尔格齐、绰克图伊勒都齐、岱青和硕齐、察木查尔额尔德尼诺木齐、墨尔根岱青、青绰克图出家后称罗卜藏陀音、额尔德尼岱青、固噜斯齐布额尔克阿海。

伊勒登都尔格齐的儿子是图巴札布额尔德尼伊勒登诺颜、噶布珠腾格哩陀音、我自己是善巴额尔克岱青、善巴达尔绰克图阿海。

这里,作者明确指出本书作者是善巴额尔克岱青。

第二次,作者在《阿萨喇克其史》的跋诗中还提到:

为使后世了解[历史],名叫阿萨喇克其者,编撰为史书。

过去研究者们都曾指出,善巴和其他清代蒙古文人一样,在自己著作中不直书其名,而以自己藏文名的蒙古文翻译暗示了作者(阿萨喇克其,译成藏文叫Byin pa 或作sByin pa,按照蒙古人的读音规则,这个藏文词可音译为善巴、津巴、占巴、宾巴等)。

其实并不这样。事实是,善巴当时就有两个名字,一为善巴,另一个为阿萨喇克其,词意相同,但前者为藏语,后者为蒙古语。在十分正式的场合,他曾使用过蒙古语名字。清朝内阁蒙古堂档所收善巴的蒙古文呈文证明了这一点。比如,他在康熙三十四年(1695)写给哲布尊丹巴呼图克图的呈文中称:

[哲布尊丹巴呼图克图]喇嘛明鉴。郡王阿萨喇克其额尔克岱青呈奏。清朝内阁蒙古房为该文书加的题目为/郡王善巴的回呈。

这里善巴将自己的名字写成了阿萨喇克其,当时处理这些文书的清朝官员们清楚地知道他就是善巴。可见,阿萨喇克其不是善巴的笔名,而是当时被人广为知晓的常用名。

善巴是成吉思汗裔、蒙古中兴之主答言合罕六世孙,博尔济吉特氏(元代作孛儿只斤)。根据《阿萨喇克其史》、《大黄史》、《王公表传》等诸书记载,自答言合罕至善巴的世系如下:

第一代:答言合罕;

第二代:答言合罕十一子格埒森札;

第三代:格埒森札三子诺诺和,号卫征诺颜;

第四代:诺诺和四子图蒙肯,号赛因诺颜;

第五代:图蒙肯次子丹津喇嘛,号诺扪罕;

第六代:丹津喇嘛长子塔斯希布(T askib),号伊勒登都尔格齐;

第七代:塔斯希布的三子善巴(阿萨喇克其),号额尔克岱青。

善巴出身的诺诺和家族在喀尔喀左翼乃至全喀尔喀历史上都具有重要地位。该家族的历史对善巴的学识和思想行为有直接的影响。

诺诺和的长子阿巴泰汗赫赫有名,一度成为喀尔喀万户的首领,他首先皈依了藏传佛教格鲁派,在呼和浩特谒见了三世达赖喇嘛索南嘉措,得佛法大瓦齐赉汗号。其三子图蒙肯,即善巴的曾祖父,也是喀尔喀著名的格鲁派护法王。

《游牧记》载:

初,喀尔喀有所谓红教者,与黄教争。伟征诺颜诺诺和第四子图蒙肯尊黄教,为之护持。唐古特达赖喇嘛贤之,授赛因诺颜号,令所部奉之视三汗。

根据蒙古文档案史料,赛因诺颜家族的这种崇高地位世代相传。图蒙肯之玄孙诺颜伊剌古克三呼图克图的奏折(1691年)说:

古昔,赛因诺颜有子十三,其一为伊勒登和硕齐。他的儿子是我。在喀尔喀,葛根(指哲布尊丹巴-引者)、喀尔喀三汗、善巴岱青诺颜为首大小诺颜大加扶持,叫我位在札萨克之上如三汗之例,允许我虽无汗号仍照三汗例行走。

三世达赖喇嘛索南嘉措唐卡

据说,图蒙肯是喀尔喀蒙古贵族中最先赴西藏朝觐礼佛的人。他朝觐的时间为1617年,即四世达赖喇嘛云丹嘉措圆寂的第二年。当时,藏巴汗禁止达赖喇嘛转世,格鲁派处于危机之时。图蒙肯和土默特人联军进藏,保护格鲁派,建立云丹嘉措的银舍利塔,返回时迎请四世达赖喇嘛的法帽到喀尔喀供养。四世班禅喇嘛授予他“昆都伦楚琥尔”的名号。图蒙肯去世后,经四世班禅确认,图蒙肯的转世成为喀尔喀一世札雅班第达罗藏呼丕凌列。札雅班第达葛根是喀尔喀三大活佛系统之一。

善巴的祖父丹津喇嘛,图蒙肯次子。丹津喇嘛五次赴藏,给达赖喇嘛和班禅额尔德尼以及格鲁派四大寺以莫大的布施,在蒙古建立寺庙,从五世达赖喇嘛那里得到了“诺们汗”称号。他还资助一世札雅班第达呼图克图罗藏丕凌列赴藏学佛。丹津喇嘛在喀尔喀宗教界具有重大影响。

丹津喇嘛时期,大清和喀尔喀关系一度恶化。1646年,发生了“腾吉思事件”。清朝派军征讨北入喀尔喀的苏尼特腾吉思部,土谢图汗、丹津喇嘛、硕垒汗等两次领兵迎战,但遭失败。此后,土谢图汗部二楚琥尔又掳掠漠南巴林蒙古人畜,清廷多次与土谢图汗、车臣汗和丹津喇嘛交涉。喀尔喀在斗争中步步失利,最终不得不向清廷妥协。到顺治十二年(1655),喀尔喀各部首领在清朝的巨大压力下,各遣子弟来朝乞盟。是年,清廷在喀尔喀设八大扎萨克,左、右翼各四人。其中,左翼四札萨克为:土谢图汗察珲多尔济、墨尔根诺颜、丹津喇嘛和巴布车臣汗。

丹津喇嘛死后,其长孙额尔德尼伊勒登继任札萨克。下面将提到,额尔德尼伊勒登和他的祖先一样,也很热心于弘扬佛法事业,曾经用金粉缮写过《甘珠尔经》。善巴是在他兄亡故后成为这个家族的首领。

纵观善巴家族史,他们家族有以下两个特点:第一,该家族在喀尔喀历史上,尤其是左翼历史上具有重要地位,是颇具势力的一支政治势力。第二,该家族以崇佛为传统,某种意义上讲,该家族势力就是依靠藏传佛教格鲁派最高领袖达赖喇嘛的眷顾发展起来的。他们不仅与西藏格鲁派关系密切,而且与喀尔喀宗教领袖哲布尊丹巴呼图克图和著名的札雅班第达活佛系统有千丝万缕的关系。因此,善巴从小有条件受到良好的教育。他有条件学习蒙文、藏文,也有条件广泛接触蒙古编年史著作和西藏佛学与史学著作。这对他日后纂修《阿萨喇克其史》创造了条件。

七世哲布尊丹巴·凯珠布丹桑呼图克图

(1850~1869年)

出生于吐蕃特拉萨附近

二、善巴的前半生

迄今为止,人们对善巴的前半生一无所知。善巴的史书问世于1677年,对其书写历史产生影响的是他的前半生,而不是后半生。

在清代官修史书中,丹津喇嘛死后谁继他成为札萨克,记载有些混乱。但这个问题与善巴的前半生经历有直接关系。根据《王公表传·善巴传》,善巴于康熙六年(1667)袭札萨克,遣使通告清廷后,获“信顺额尔克岱青”(蒙古语Itegelt nay ir tu erke dAicing,满洲语为Akdun dahash n erke daicing)称号。但在该书《赛因诺颜部总传》中记载,康熙三年丹津喇嘛死,其子塔斯希布袭,旋即死去,于是善巴继其成为札萨克,与善巴传记载相左。

根据内秘书院档案,《王公表传》的两种记载均属误载。康熙八年八月五日,康熙皇帝遣使喀尔喀左翼,赏赐车臣汗、岱青台吉、昆都伦托因、车臣济农、土谢图汗和丹津喇嘛六人。这说明,直到1669年秋天,丹津喇嘛仍在世。

实际上,《王公表传》不仅误载了丹津喇嘛去世的年代,而且还混淆了善巴及其长兄。据清代内秘书院蒙古文档案,在康熙九年十一月十四日,康熙帝颁诰命于丹津喇嘛长孙额尔德尼伊勒登诺颜。诰命中说:

“(danjin lama)onggeregsen-u qoyina erdeni ildeng noyan camayi itegelt nayir -tu erdeni ildeng noyan cola ergube(丹津喇嘛)去世后,赐尔额尔德尼伊勒登诺颜以信顺额尔德尼伊勒登诺颜名号。”

据此,丹津喇嘛死于康熙九年,是年清廷赐其长孙额尔德尼伊勒登以“信顺”名号。这说明,丹津喇嘛死后,其长孙袭札萨克,故清廷有此举措。这也说明,丹津喇嘛子塔斯希布并没有继任札萨克,可能先于其父亡故。但是,额尔德尼伊勒登对清朝没有功劳,在清朝并不知名。《王公表传》的作者们在撰写善巴传记时,有意无意的将其事迹安在了善巴的头上。

事实是,善巴很晚才继承了他长兄的“信顺”名号,继而成为札萨克。据《清朝内阁蒙古堂档》载,康熙十七年九月额尔德尼伊勒登诺颜还以“信顺额尔德尼伊勒登诺颜”的名义奏疏康熙皇帝,因为他以金粉缮写《甘珠尔经》已经完成,请求清廷赐给包裹经卷的蟒缎和制作供奉器皿的白银。康熙二十年,额尔德尼伊勒登的夫人以“信顺额尔德尼伊勒登诺颜福晋”名义上书康熙皇帝,请求为他亡夫善后提供帮助。可见,额尔德尼伊勒登死于这一年。接着,康熙二十一年七月初四日,康熙皇帝给喀尔喀汗王诸台吉的敕书中不再见到额尔德尼伊勒登,取而代之的是其弟额尔克岱青,即善巴。

值得注意的是,当时康熙皇帝给善巴的敕书仍称之为“喀尔喀额尔克岱青诺颜”,而未称“信顺额尔克岱青”。清内阁蒙古房《满蒙古文档案》明确记载,善巴正式继承其长兄的“信顺”名号,时间在康熙二十一年十一月十九日。为喀尔喀信顺额尔克岱青诺颜更授敕书事,侍读学士白哩、主事莽吉图等报于大学士勒德浑、明珠,内阁学士萨海、鄂伦岱、席柱、剌巴克、王秀才等。此乃理藩院已上奏请旨事,不必再奏,授之。等语。康熙二十一年十一月十九日。所谓“更授敕书”,指的是将为额尔德尼伊勒登授“信顺”名号的敕书换给善巴之事。毫无疑问,善巴受“信顺”名号和成为丹津喇嘛家族代表的时间迟在1682年。《王公表传》之“善巴传”不足为信。

蒙古国后杭爱省自然风光

关于善巴1677年以前的事情,蒙古文档案中仅见一处记载。康熙二十一年,理藩院派使者到喀尔喀各汗诺颜处,其中还包括善巴。理藩院对使臣鄂齐尔说:

我院自康熙十三年至十五年将逃人情况一一写明后遣书[于额尔克岱青诺颜]。他几年不回一书,亦不查逃人。

可见,善巴当时虽然不是札萨克,但作为部内的诺颜,管辖自己的属民。而且,当时的善巴并不热心于同大清的合作。

1682年善巴成为丹津喇嘛家族首领之前有过什么活动,档案资料和史书中没有留下记载。但根据他丰富的蒙藏文知识和1677年完成《阿萨喇克其史》撰写工作的事实,可以肯定,善巴前半生的主要内容为读书和写书。

1682年其长兄额尔德尼伊勒登去世后,他才被推到政治舞台上。善巴步入喀尔喀政坛后不久,噶尔丹博硕克图汗来袭,他被迫背井离乡,投靠了大清。后来在清朝屡建战功,先后被封为多罗郡王(康熙三十年)、和硕亲王(康熙三十五年)。但这都是后话,与《阿萨喇克其史》的创作没有关系。

三、《阿萨喇克其史》纂修目的与作者的思想倾向

以往研究者对善巴颇多微词,蒙古人民共和国和苏联学者持有批判的态度。1960年呼丕凌列公布该书时,就强调善巴是封建主阶级代表和亲满派。1961年,苏联学者莎斯基娜在17世纪的蒙古编年史《阿萨喇克其史》一文中提到:

善巴是17世纪的典型封建主。作为封建主编年史家,他恪守了本阶级的传统。在编年史作者所写的林丹汗的记载中,流露出了他的亲满洲情绪。善巴只字未提林丹汗的反满洲斗争。

蒙古国学者沙比拉的言辞更加尖锐。他写道:

图蒙肯十三子中的第二子丹津喇嘛是阿萨垃格齐的祖父。丹津喇嘛为亲满派,曾不止一次派使者觐见顺治皇帝,顺治皇帝也以使者、信件、礼品与之往还。当喀尔喀立了八个统治人物札萨克时,丹津喇嘛便是其中之一。史料记载称,他于1667年继承父位,被封为札萨克。阿萨拉格齐保持了祖父的亲满倾向。满清皇帝玄烨以荣誉称号赐予他以为奖励,最初封他为信顺额尔克岱青,后封他为札萨克亲王。从史料中可以看到,他是满洲人占领喀尔喀蒙古前即已完全亲满的喀尔喀封建主之一。他不仅与玄烨保持积极的联系,而且还千方百计地帮助玄烨同卫拉特之噶尔丹进行征战。如此看来,该史书的作者是喀尔喀封建上层中在满洲人尚未征服喀尔喀之前即已公开与异族人合作并反对西部同胞卫拉特封建主的一个代表人物。

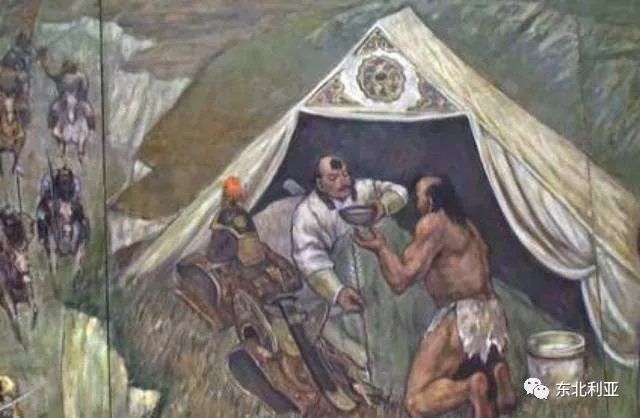

清军大营

当然,这些学者的论点都有特殊的时代背景和浓厚的意识形态色彩,我们不应以今天的眼光苛求他们。但有两点需要指出。

其一,迄今为止所有的研究者们都仅利用了清朝官修史书《王公表传》《朔漠方略》和《清实录》,其中有不少错谬记载。他们把善巴的政治活动和与清朝的关系从康熙六年开始写起,这根本就是错误的。

其二,前人无一例外地犯了一个技术性错误,那就是以善巴自17世纪80年代至18世纪初年(1707)的事迹来论述他的一生,在他后半生的活动中去寻找《阿萨喇克其史》的思想倾向。这不仅是徒劳的,而且根本就是荒谬的。比如,沙比拉在讲述了善巴后半生的历史后,困惑不解地写到:

然而值得指出的是,尽管作者的政治立场与本国民族利益格格不入,但是他的史著却是蒙古编年史中不受亲满情绪支配的一部书。至于为什么作者的政治活动没有影响到他这部作品的思想内容,实在难以作出解释。

其实很容易解释,因为善巴当时根本就不是什么“亲满洲派”。

实际上,“亲满洲派”论点是在特殊的意识形态环境下对靠不住的史料进行不正确的分析后得出的。如前所说,喀尔喀右翼一贯地奉行与清朝对抗政策。左翼则自1635年以后奉行了与清朝保持睦邻关系的政策,但自1646年以后又采取了武力抵抗的战略。

“腾吉思事件”与围绕“二楚琥尔掳掠巴林人畜”问题的争执就是实证。迫于形势,喀尔喀左翼的对清政策较为灵活,但这些贵族中不存在什么“亲满洲派”。不必特别抬出丹津喇嘛作“亲满洲派”代表,丹津喇嘛一直与车臣汗与土谢图汗统一行动,在腾吉思事件中武力抵抗清军,在二楚琥尔事件中与清廷抗衡。

因此,清廷一再遣使斥责车臣汗、土谢图汗、丹津喇嘛等左翼贵族。顺治初年,喀尔喀与清廷关系缓和,各汗王均示弱求好,这并非丹津喇嘛一人作为。

善巴本人更不是什么“亲满洲派”人物,他在著书立说的同时管辖自己的属民,而1673-1675年间清廷遣书敦促他归还从漠南逃入其辖内的逃民,善巴采取不闻不问的态度。1681年,善巴兄死,他于次年继任札萨克,步入喀尔喀政坛。

不久在准噶尔汗国的进攻面前,喀尔喀溃败,善巴逃入漠南蒙古境内。全喀尔喀接受了大清的庇护,喀尔喀贵族们与清军一道抵抗噶尔丹汗的侵略。善巴不是唯一或少数与清朝合作的人之一。17世纪80年代以后的善巴的思想、立场不可能不变,但这种变化恰好说明,他在此以前曾有另一种思想和立场。

那么,善巴纂修“阿萨喇克其史”时候的思想和立场是什么样的呢?在回答该问题时,《阿萨喇克其史》所包含的相关信息就是最好不过的史料了。

如翻阅善巴所写这部史书,其《序》以对成吉思汗黄金家族的祝福开篇,而其《跋》仍以同样的内容收篇。该书一开始就写道:

顶礼上师!依无比三宝之神力,依护佑密乘本尊之神通,依伟大护法诸神之法力,依赖种种福荫,愿繁衍生息吧,黄金家族!

而《跋》的最后一句为:

承蒙增持之杭爱山的吉祥,愿兀鲁思和部众聚满世间!依靠无量导师圣宗喀巴,信仰无异于吉祥圆满化身之金刚度姆的怙主喇嘛,无离坐定在彰显本尊之威仪里,愿达不离不弃的二次第之终点,黄金家族之全体!

杭爱山都夫汗古寺

由第一世蒙古法王Zanabazar创建于1653年

相传他曾在这禅修30年

从中可以读到作者的美好的愿望,祝愿蒙古黄金家族繁衍生息,蒸蒸日上。在喀尔喀内乱连年、民族危机加深的背景下,善巴表现出如此强烈的愿望,是事出有因的。

关于编写该书的目的,作者指出:

虽将圣主成吉思合罕的子孙称作天子者多,但深入探究详细叙述者甚少。为了在他人询问时使胡涂人弄明白,以孛儿只斤氏为主将[历史]叙述到现在。

达赖喇嘛所著《圆满史》一书间接引用了[一段]比喻:

《郎氏麟卷》云:人如果不了解自己的族源,好比森林中的猴子。人如果不知道自己的姓氏,好比假的绿宝石雕龙。[人]如果永世不了解有关祖先事迹的史书,好比丢弃[自己]孩子的门巴人。

贵人需要美名荣誉,事业需要圆满目的,大人需要高贵名分。遵照这样的法旨,为了使当今不懂得[历史]的人了解[历史],并希望[我们的]子孙读后继续写下去,将[史事]概括叙述,撰为此史。收服了五色之国,英武男子成吉思合罕,引万众皈依佛法享利乐业者,四十万[蒙古]之忽必烈薛禅合罕,把悲兮哉,失大朝政教于汉人,不聪慧而名为惠宗的合罕,教法广布喀尔喀国,秉持政教的阿巴泰赛音汗。为使后世了解[历史],名叫阿萨喇克其者,编撰为史书。

这些话的内容可以这样概括:善巴认为,人类不能不知道自己的族属和姓氏,不能不了解自己祖先的历史。蒙古人虽然都说成吉思汗及其子孙是天子,但很少有了解者。所以,他为了使人们了解蒙古黄金家族的历史,也为了子孙后代将其继续写下去,编纂了这部史书。此外,善巴提到了成吉思汗的帝国霸业、忽必烈皇帝的政教事业、元顺帝的误政失国和阿巴泰汗的政教二道,他是要总结历史,并“为使后世明白”历史,所以撰写了这本书。在当时的内外形势下,善巴作《阿萨喇克其史》的目的显然是为了唤起本民族的自豪感,总结民族历史的得与失,并要告诫那些“糊涂人”和后世之人。

如果仔细分析《阿萨喇克其史》的一些段落,人们会发现,善巴是多么热衷于维护和歌颂蒙古“黄金家族”的。这与他的撰写此书的目的紧密相关。试看一二例子。

16世纪藏传佛教传入蒙古以后,“印藏蒙同源说”盛行一世,蒙古僧人把藏文典籍记载的西藏止贡赞普的三个儿子的名字改写为孛啰出、失宝赤和孛儿帖赤那,并杜撰出《蒙古秘史》所记载的成吉思汗远祖孛儿贴赤那为止贡赞普幼子的传说。

善巴心里反对这个说法,虽然被迫于当时的习惯,他还是叙述了孛儿贴赤那来自藏王家族的故事,但用“据说”一词标明了自己的不信任。他简短叙述该传说后,特意写了一句,这位藏王与蒙古妻子所生的后裔“据说是”成了后来的蒙古氏族。

以往研究《阿萨喇克其史》的学者们对善巴此举赞赏有加,予以充分肯定,认为是一个进步现象。其实,善巴此举另有目的。善巴生长在喀尔喀护法世家,他兄弟和他本人都具有虔诚的佛教信仰,这从其长兄用金粉缮写《甘珠尔经》的事实和他所著《阿萨喇克其史》的前言后语以及该书中对元代历代帝师和蒙古佛教的记载中可以清晰地看到。他否认“印藏蒙同源说”的理由和原则,不是其他,而仅仅是为了说明成吉思汗是“天之子”。就像他自己在该书的序言中所说,“虽将圣主成吉思合罕的子孙称作天子者多,但深入探究详细叙述者甚少”,他立志要做到这一点。

出于这样的目的,善巴开创了“成吉思汗的始祖为孛端察儿”的学说,这与《蒙古秘史》的传统不同。善巴在《阿萨喇克其史》中改写佚名《蒙古秘史》、罗藏丹津《黄金史》以来的史书记载,说阿阑豁阿“感光而生”的儿子只有一个人孛端察儿,意在说明,只有孛儿只斤家族是“天子”后裔。据《蒙古秘史》和罗藏丹津《黄金史》载,朵奔篾儿干在世时,其妻阿阑豁阿生了两个儿子,名叫不古讷台、别勒古讷台。朵奔篾儿干死后,阿阑豁阿又生了三个儿子,他们分别叫做不忽合答吉、不合撒勒只与孛端察儿。

佚名《黄金史》的记载与此不同:

朵奔篾儿干在世时生了不忽合答吉思、不合赤撒勒只两个儿子,他们分别成为合答斤始和撒勒只兀惕始。朵奔篾儿干死后,阿阑豁阿又生了别克帖儿、别里哥台、孛端察儿三子。

善巴《阿萨喇克其史》在原则上遵循了佚名《黄金史》这类史书的说法,但在细节上也有所不同。善巴对《元朝秘史》提到的不古讷台、别勒古讷台只字不提,并把不忽合答吉、不合撒勒只二人说成是朵奔篾儿干的儿子。善巴也不提别克帖儿、别里哥台这两个人。这样一来,在善巴笔下,只有孛端察儿才是“感光而生”的天子。

善巴故意做出这样的安排,目的是为了说明,只有蒙古黄金家族孛儿只斤氏的祖先孛端察儿才是天子,而他的两个兄弟(无论他们是不忽合答吉、不合撒勒只还是别克帖儿、别里哥台)不是“感光而生”的。所以,善巴一反不记载孛儿只斤以外氏族起源的做法,特别提到, “不忽合答吉的子孙成为合答斤氏,不合赤撒勒只的子孙成为撒勒只兀惕氏”。然后又明确指出:“孛儿帖赤那的子孙从此分出支派。[如此]似乎没有考证出蒙古诺颜们的祖先为孛儿帖赤那。”

如果按《元朝秘史》的说法,不忽合答吉、不合赤撒勒只二人也是阿阑豁阿“感光而生”的,那么,他们的子孙合答斤、撒勒只兀惕也都应该是天子后裔。善巴绝对不同意这个说法。他认为,天子只有一个人,那就是孛端察儿,不忽合答吉、不合赤撒勒只二人是朵奔篾儿干的儿子,孛儿贴赤那的后裔。所以,善巴认为,孛儿贴赤那的后裔变成了合答斤氏和撒勒只兀惕氏,蒙古皇室的诺颜们与他们无关。为了提高他这一说法的权威性,善巴特别引用藏文名著《青史》尤其是五世达赖喇嘛的《青春喜宴》中的“感日月之光所生的孛端察儿蒙合黑”的记载。

《蒙古秘史》与罗藏丹津《黄金史》等史书还记载,朵奔篾儿干的两个儿子曾经背着他们的母亲议论,这三个弟弟是否为家人马阿里黑伯牙兀歹之子。善巴没有记载此事,其原因必定是为了“证明”天子孛端察儿生身之母阿阑豁阿的圣洁,其实质还是为了捍卫黄金家族的威严和名声。按常人之理,阿阑豁阿家里没有其他男人的情况下,家里增添了三个孩子,在家里行走的马阿里黑伯牙兀歹自然而然就有嫌疑。善巴不提此人,是不想让人们就孛儿只斤氏的来历说三道四。

此外,还有关于也速该娶诃额伦的记载。《元朝秘史》和罗藏丹津《黄金史》都记载,也速该是将诃额伦从篾儿乞惕的也客赤列手里抢来的。但是,善巴虽然移录了这个史事,但特意写了一笔:“据说,这就是也速该把阿秃儿娶诃额仑的经过。”

看得出,善巴不愿意说也速该是把诃额伦抢来做妻子的。他用“据说”这个词间接表达了不确定性。在17世纪蒙古文化背景下,善巴可能认为抢婚习俗不那么光彩。

以上种种表明,善巴大力鼓吹成吉思汗及其“黄金家族”的神圣性,坚决捍卫他们的荣誉,呼唤蒙古人的自豪感。前人对善巴的种种评论,缺乏历史的依据。从另一个侧面看《阿萨喇克其史》,这位被定位为“亲满洲派”的作者其实没有一处歌颂满洲统治者(如清朝太祖努尔哈赤、太宗皇太极和世祖福临)。前苏联和前蒙古人民共和国学者们认为善巴具有亲满洲情绪,主要依据是他在书中只字未提林丹汗的反满洲斗争。

实际上,笔者认为,善巴对那个时代南蒙古和女真-满洲关系保持沉默,正好说明了他对满洲统治者的反抗。这与后世的蒙古文史书大不一样,如18世纪扎鲁特人答里麻的《金轮千幅》中,对林丹汗颇多微词,而对清朝历代皇帝则歌功颂德。

- 上一篇: 窝阔台汗国与大元帝国的决战

- 下一篇: 林中百姓,卫拉特蒙古人

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论