编者按:

知青是特殊历史时期的群体,为促进我旗民族团结和边疆建设做出了不可磨灭的贡献。这一批人都70来岁了,他们的晚年也在深情关注着第二故乡的繁荣和发展,并致力于两地文化交流,为筑牢中华民族共同体意识发挥余热。

他们写的故事发生在上世纪60年代末、70年代初的陈巴尔虎旗草原,以朴素的语言回顾了知青的生活,洋溢着对工作和生活的热情,饱含与各族群众共融共建中产生的深厚感情。其中不乏对民俗和游牧生活的细致描写,与自然抗争中磨练生存智慧的悠扬叙述。

对于今天我们了解“后游牧时代"我旗风土人情和社会现状,青年一代的精神追求是个难得的资料,也是我旗筑牢中华民族共同体意识的活教材。我馆近期将对我旗知青所著文章提供宣传平台,分期转载。

本期转载的是陈巴尔虎旗天津知青蔡乐铭的文章《我是牧民——游牧四季(七)、(八)》。

发昏挡不住死, 豁出去了。我并没有减慢行进的速度,单纯的惧怕无济于事,我的马大概没有发现巨鹰的存在,脚步还是很稳的往前疾行。我的双手下意识的徐徐抓牢了套马杆,准备一旦巨鹰扑下来尽死力和它展开殊死一搏。

鹰仅仅是注视着我的一举一动,没有真的扑下来。我想它大概不是太饿吧,也许它也在盘算和我较量有多少胜算,犹豫中错过了机会,我却暗自庆幸逃过了这一劫。

动物园里面的巨鹰我曾经看见过,各种雕也看见过,当时都是在笼子里面,而且不是很大,根本不以为然,但这次的感觉确实是刻骨铭心的惧怕。

鹰或者雕大概是个头和品种区分的吧,我在当时那里有什么心情研究它的出身呢,毕竟它太巨大了,起码到现在为止是我的平生仅见。

那达慕大会要召开了,牧民们都很兴奋,有的翘首盼望,想到时候去看看热闹。姑娘小伙们尤其是这样,他们同时喜欢津津有味的和我介绍历次那达慕大会的盛况。有的牧民暗自积极备战,找出自己最得意的马,每天进行一定时间和距离的奔跑,准备在有可能的条件下,参加那达慕大会的赛马。

我还有一些零散的活需要做,马群里面只要是治疗马鼻俎和马传染性贫血,以及一些其他临时发生的较轻症状的疾病。马传贫没有特效药,我们这里还没有发病现象,仅仅是根据症状密切观察。

主要是治疗慢性马鼻俎,开放性的一般没有发生,如果发生就必须淘汰扑杀了。其他特殊情况的个别疾病也是根据情况淘汰,一般不做治疗,包括牛群和羊群的个别疾病,都是根据情况,能吃的就杀了吃肉了,因此,除了牧民自己心爱的坐骑出了毛病特意找我之外,平时需要我参与的疾病治疗是比较少的。

打针这个活不需要多少人,只要马倌和更倌加上我就够了。三个人一个负责拢住马群,一个负责套马,我主要负责打针。药液是事先配好的,用的一般都是二十毫升的装甲注射器,按一定的剂量给马进行肌肉注射,方法很简单:当马倌套住需要治疗的马以后,我迅速纵马靠近已经和马倌僵持的马面前,在和这个马擦身而过的一瞬间,侧身伸臂,再把装甲注射器的针头准确刺入马脖子上肌肉较厚部位的同时,把药液注入马匹的身体。

马倌迅速撤回套马杆并放掉所套的马,一匹马的治疗就ok了。不必担心药液是不是准确全部注入马体,这样打针是兽医必须练就的操作技术,况且给那么多的羊群打防疫针也是一样的动作,人到、针到、药液到。在牛羊马还没有反应过来并进行躲避和挣扎之前,完成注射。

那达慕大会民兵方队

那达慕大会就是牧民的聚会,一年了,常年游牧在外的牧民们难得聚到一起,赛马、摔跤、射箭、歌舞和各种各样拿的出手的活动一应俱全,但更多的节目还是喝酒。

除了离不开牛羊群的牧民,几乎所有的牧民都熙熙攘攘集中到了鄂温克的阿达盖,场面当然数倍热闹于好斯洛夫。我和鄂温克的天津知青,还有当地的朋友也当然是天天泡在酒里。

赛马集中了所有牧民的眼球,虽然没有内地开运动会那么多的人,但加上每个人都是骑着马,数量就相当于扩大了好几倍。大家把赛道围成了一个大圈,喝彩的声音不绝于耳。

参加赛马的骑手差不多都是小学生,当然是为了减轻马的负担,提高奔跑的速度。别看骑手人小,骑马可是有经年累月的经验了,如果说蒙古草原的牧民从娘肚子里面就开始骑马一点也不为过。

马匹都是在牧民平时公认的好马中优中选优,层层筛选出来的,因为是在鄂温克召开,所以当地的马匹占了多数,名次也肯定会靠前。

一声枪声响过,所有参赛的马匹争先恐后的冲了出去,像一阵狂风从我的面前掠过,我欣赏的坐在马背上,用目光追随远去的赛马群,而我自己的坐骑早就不安分的用马蹄刨着草地,如果不是紧紧的勒住马的嚼口,它肯定早就和参赛的马群一起冲上去了。

赛马和其他项目一样,都是分组进行的。我们一行观看完了赛马,又依次来到摔跤和射箭场地。蒙古式摔跤在正式开始前都有一套舞蹈动作:两腿叉开,形成弓字部,左右横着蹦,形成独特的蒙古摔跤特有的动作。

临时酒店的帐篷比好斯洛夫的大很多,人也多了不少。在酒店帐篷外面不远的草地上,三个鄂温克人躺在一起,大概是喝醉了,穿的是很厚的黑呢子鄂温克袍,头带黑呢子帽。三个大男人呈三角形姿势俨然把草地当作自己家的床,好在这种情况在这里司空见惯,我们都没有在意,找地方拴好了马就进入了酒店帐篷。

我们一起十几个人找了个角落坐到了一起,大卜、春发、宁忠、宏年还有蒙古和鄂温克的铁山、布赫都是喝酒的好手。我们也和当地人一样,用饭店的大白碗,一瓶酒也就能倒一平碗还差一部分不满,大家共同举杯,我们几个一饮而尽,其他几个分几次也都灌了下去。

酒足饭饱以后我们骑行十多里,来到了鄂温克知青点。鄂温克知青点和我们西乌珠尔差不多, 也是特地为知青盖的房子,男女各两间。此时天色已晚,大家都聚到一间屋子里,嘘寒问暖唠家常。

我是客人,他们都是主人,因为同属呼盟陈旗,知青的待遇都是一样的,生活水平也差不多,但他们和我们的新知青一样,很少走蒙古包放牧,一般都是在生产队干一些杂活。

宏年和铁山、布赫是我们一起在扎兰屯学习兽医的同学,但回来以后没有怎么正式干,和我的处境完全不同。我是一天没有耽误,回来就支起了架子,完完全全承担起全队两万多只羊和其他所有牲畜的防疫治疗工作。

知青点的生活还是比较丰富多彩的,白天干自己该干的活,晚间吃饭聚在一起,有时还搞一些娱乐活动。我的到来更是显得格外的热闹,所有的知青都聚集到一起,还搬出了乐器,拉起了京胡。

女知青秀兰和几个男知青爱好京剧,平时就喜欢唱两嗓子,知道我也喜欢唱就干脆临时搞起了晚会,大家毫无拘束,点到谁谁就出节目。我自己唱了一段京剧现代戏,然后在大家的鼓动下又和秀兰一起唱起了“军民鱼水情”,灯火通明与欢声笑语,把草地上相对孤寂的知青点渲染的格外耀眼。

那达慕大会一共开了三天,第二天下午还下起蒙蒙细雨,我们再次离开酒店的时候,竟然发现昨天醉倒在酒店帐篷外面的三个人还照样睡在那里,细雨大概已经浸透了他们的鄂温克黑呢子袍。因为不认识,也不了解情况,我们谁也不敢动他们。来来往往的牧民很多,任他们躺在那里,我问了几个熟悉的蒙古人,他们都说不认识,而且在他们看来这样的事情根本不值得大惊小怪,好在雨不大,他们穿的也厚。

第三天早晨雨早就停了,我特意骑马绕到酒店,发现那三个人已经不在那儿了,听说是自己爬起来走的,我想大概是下点雨浇醒了酒,如果是烈日暴晒说不定会醒不过来呢。毕竟在草原牧民中,酒精中毒造成肝昏迷身亡的青壮年男人,每年都有发生。

秋天的牧草里面有很多含水较多的野韭菜和其他含水丰富的植物,牛羊吃了这样的草可以多日不喝水,加上夏秋季节雨水丰富,草地的低洼处经常存留一些没有来得及渗下去的雨水,所以这个季节的羊群都不必特意去寻找水源饮水。

牧民的饮用水就困难了,离开夏营地的牧民往往需要往返几十里,赶着牛车去干净的水源取水,用起来必然吝啬。除了熬奶茶要放比平时更多的牛奶以减少用水之外,根本不洗衣服,个别的牧民已经形成习惯,他们的衣服一年四季都不洗,外衣油渍麻花的很普遍,也可以理解。最恐怖的是内衣,刚刚买来的衬衣轻松洁白,扔掉时颜色黑灰,重量增加了几倍,除了泥垢还有虱子和虮子。

早晨洗脸更是节约,简单到嘴里面含一口水,吐到手里,连脸到手,一口水解决问题。从夏营地回来的牧民,一般都多预备了一个水桶,有的则是一个或者多个陶瓷的罐子,包装的严严实实,只有珍贵的客人来时才拿出来,给客人品尝,原来里面是从阿尔山取来的山泉。据他们说,喝了这个水能调养身体,健康美容。

2012年7月16日承办全市第三届那达慕大会

阿尔山其实就是泉水的意思,是从大兴安岭余脉的山上涌流出来,形成莫日格勒河的源头之一。由于无霜期很短,涌出的泉水即使在炎热的夏季都非常的甘凉,所以牧民倍加珍惜。现在的海拉尔啤酒也在宣传说水源来自天然冷泉水,说的也是这个意思。

夏营地结束了,先后离开好斯洛夫的牧民,赶着羊群不紧不慢的按常年迁徙的路线游弋。这个时候的游牧和来夏营地不同,来时不扎蒙古包,晓行夜宿,羊群当天走到哪里就在哪里歇息,回去就不忙了。而且天气渐凉,不能露宿,于是一个星期一搬家,每次二十几里地,一步一步的挪,直到下雪。

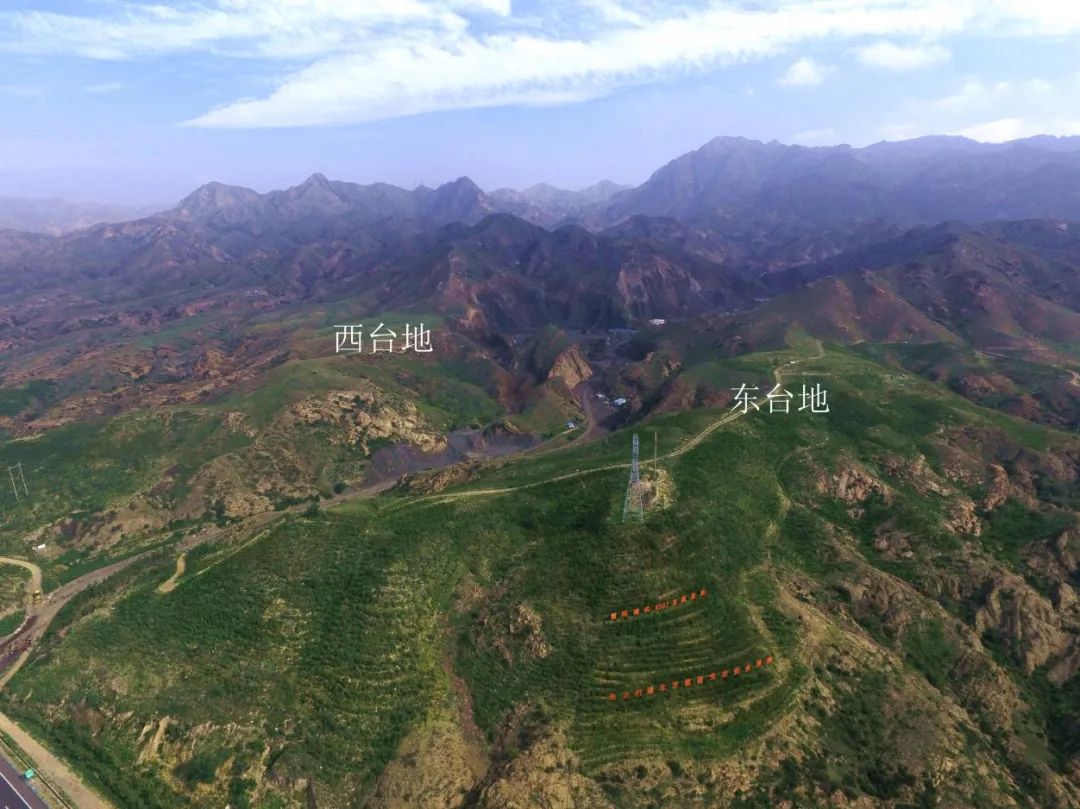

呼伦贝尔草原一般是到九月中旬就开始下雪了。按照习惯,下雪以后的草场格局要重新安排,因为植物已经停止生长,除了预留的打羊草的草地之外其他草场必须按计划使用。

全陈旗的所有牲畜都迁徙到陈旗草原的边缘,由外往里吃。一是防止其他地方的牧群蚕食陈旗的草场,二是有计划的安排自己的牧群过冬并有足够的草场吃草。等开春雪化的时候,羊群都会陆陆续续的来到离水源比较近的地方,开始接羔。

蔡乐铭和当年的全运会摔跤亚军,新巴尔虎旗左旗的博格兹先生 一起参加那达慕

离开夏营地之前,打羊草就开始了,除了个别人手紧张的,所有的放牧点都要抽人参加。知识青年除了走包放牧的,一律参加,我还有很多工作要干,所以不能参加打羊草工作。

第一件事就是治疗马群的秋季坏死杆菌病,和马群传染性淋巴管炎一样是个大运动量的活,发病部位是马蹄子,又叫腐蹄病。和治疗马传染性淋巴管炎一样,队里专门抽调了几个精兵强将,患病的马群还是不少,紧紧张张的一干就是一个多星期。

治疗这个病我也很拿手,和淋巴管炎不一样,这个病病灶集中,马的蹄部腐烂,由于发病时间不同,有的马已经瘸了,只能三条腿跑。把马照例抓住并摔倒以后,我立刻冲将上去,用手术刀挖去腐烂的肉,刮去伤口周围的脓血,然后用大把的硫酸铜塞进创口,再牢牢的绑好绷带,这匹马就算治疗结束, 一般情况下,一两个星期以后曾经腐烂的伤口就会愈合,一般不再复发。

所有的事情办完以后,我就去海拉尔,主要是采买药品,由于当时药品短缺,免不了要托关系,走后门,同时也需要较长的时间来回奔波。队里很关照我,曾经开会宣布队里的决定:除了往返费用全部报销之外,每天给我一元钱的伙食补助,这个数已经不少了。而且我去采买药品都是开具支票自己去银行取现,所以经济上还是很宽裕的。

秋季防疫工作没有春防那么顺利,打完羊草已经到十月份了。之后才下来疫苗,再经过几个程序往往疫苗到手天气已经很冷了,严寒的天气不利于大规模的组织人员进行防疫注射,因此只给羊群注射。

由于已经全面进行了春季防疫,牧民对相隔几个月紧接着又开始的防疫工作积极性不怎么强是可以理解的,但我专门负这个责任,队长大撒手,人员组织和工作都让我全权负责,没有办法只能一个一个的找人, 一个一个放牧点的跑,为的是完成陈旗统一交办的防疫任务。

草原早已冰雪覆盖,每天我都是骑着马,挎个轻便的手爬犁(比较小的,仿照大的雪爬犁做的,人骑在马上,左手臂弯挎着手爬犁的绳套)爬犁上面放着药品和往诊包,照例是到一个蒙古包就是一阵紧张的工作,忙活了一个星期,一年的防疫工作总算忙到了头。

白雪皑皑,雪花飘飘,整个呼伦贝尔草原都变成了银白世界。过冬的准备是约定俗成的,所有走敖特尔的蒙古包都准备了比较充足的干牛粪和干羊粪。备了好几个蒙古车,是用来引火的,这在冬季是最要紧的,每天早晨起来点火的引火干粪都是提前预备好的,等火旺起来以后才可以往炉子里面放冻硬的湿羊粪蛋,所谓大火无湿柴,一天的冷暖全靠这个蒙古炉子了。

每天早晨第一个起来,忍着冻手的刺痛,艰难点燃炉火的当然是蒙古包的女主人。水现在是最充足的了,只要有雪,就是有水。煮肉烧茶都是用融化的雪,女主人的蒙古袍就是天然的簸箕,一出蒙古包的门,女人往下一蹲,扯开蒙古袍的大襟,边往前走边收雪,然后兜起来进入蒙古包,直接倒进锅里,这样几个往返就融化了满满一锅的水。

用笊篱把可能有的草或者羊粪蛋捞出来,先淘出一桶用做洗碗刷锅或者洗脸用,其余的就用来烧奶茶了。还是蒙古袍的大襟,女主人现在蹲在蒙古包地上铺开做案板,用刀把青砖茶一块一块的砍下来,扔进锅里,煮开以后用网兜过滤到一个大桶里面备用,然后往已经干净的锅里面放一些羊油,化开以后放进吉子米,炒出米香来,把备好的茶水倒进锅里。烧开以后倒上满满一桶女主人清早起来刚刚挤的新鲜牛奶,等到开锅,奶米茶散香,热气腾腾的奶茶就OK了。

知青参加那达慕仪仗队

此时的我,掀开捂的严严实实的被子,蒙古包里面早已是温暖如春,女主人已经喊我好几次了。我不慌不忙的穿好衣服,洗脸水递上来,我洗漱完毕,女主人已经给我整理好了寝具,我才坐在床上。女主人立刻端上香喷喷的奶茶,里面除了吉子米,还有奶干和黄亮的奶油,一碗奶茶下去,浑身上下暖洋洋的舒服极了。

蒙古包的男主人和我一样,心安理得的享受女主人的伺候,也怪不得我们一起的女知青说,在草原还是当姑娘好,衣着光鲜、坐骑神骏,整天的东游西逛。千万不能在这里当媳妇,整天是挤奶烧茶做饭,伺候全家老小和男人,直到娶了儿媳妇,才熬到毕业。

牧民们已经习惯了漫长而又寒冷的冬季。我自己测量的温度记录最低达到零下五十五度,白天一般还都是零下三十多度呢,但就是这样的天气也拦不住出行的蒙古骑手和日常游牧的牧民,马背上的民族就是名不虚传。

蔡乐铭参加那达慕仪仗队

寒冷的冬天更是离不开酒,天天走包串户的我经常和几个牧民骑着马,边走边从蒙古袍的怀里掏出用体温温着的酒瓶,咬开瓶盖,一人一口一瓶酒就见了底,马上掏出第二瓶继续。

有时遇到羊草垛,大家下马在羊草垛里委出一个窝,几个人挤在里面,左手牵着马笼头,右手握着酒瓶,一人一口喝的别有风味。几匹马成了草窝的门,马头冲里,马屁股朝外,眼睛奇怪的注视着我们喝酒,我们则谈笑风生,不紧不慢,仿佛坐在蒙古包里。

蔡乐铭

1949年12月生人,1968年8月到陈旗西乌珠尔西格登队插队落户。曾经放羊、放牛、 放马, 70年成为陈旗注册兽医;1972年12月到大庆油田继续从事兽医工作十年;后改行成为采油队长兼书记, 退休前是大庆油田安全监督和大庆市特种设备安全监察,2009年12月退休。

了解人文历史 展示地方民俗

了解人文历史 展示地方民俗见证时代发展 讲述陈旗故事

- 上一篇: 讲陈旗故事——马刀缘(下)

- 下一篇: 讲陈旗故事 《老电影院》

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论