匠心之美

盛世繁华

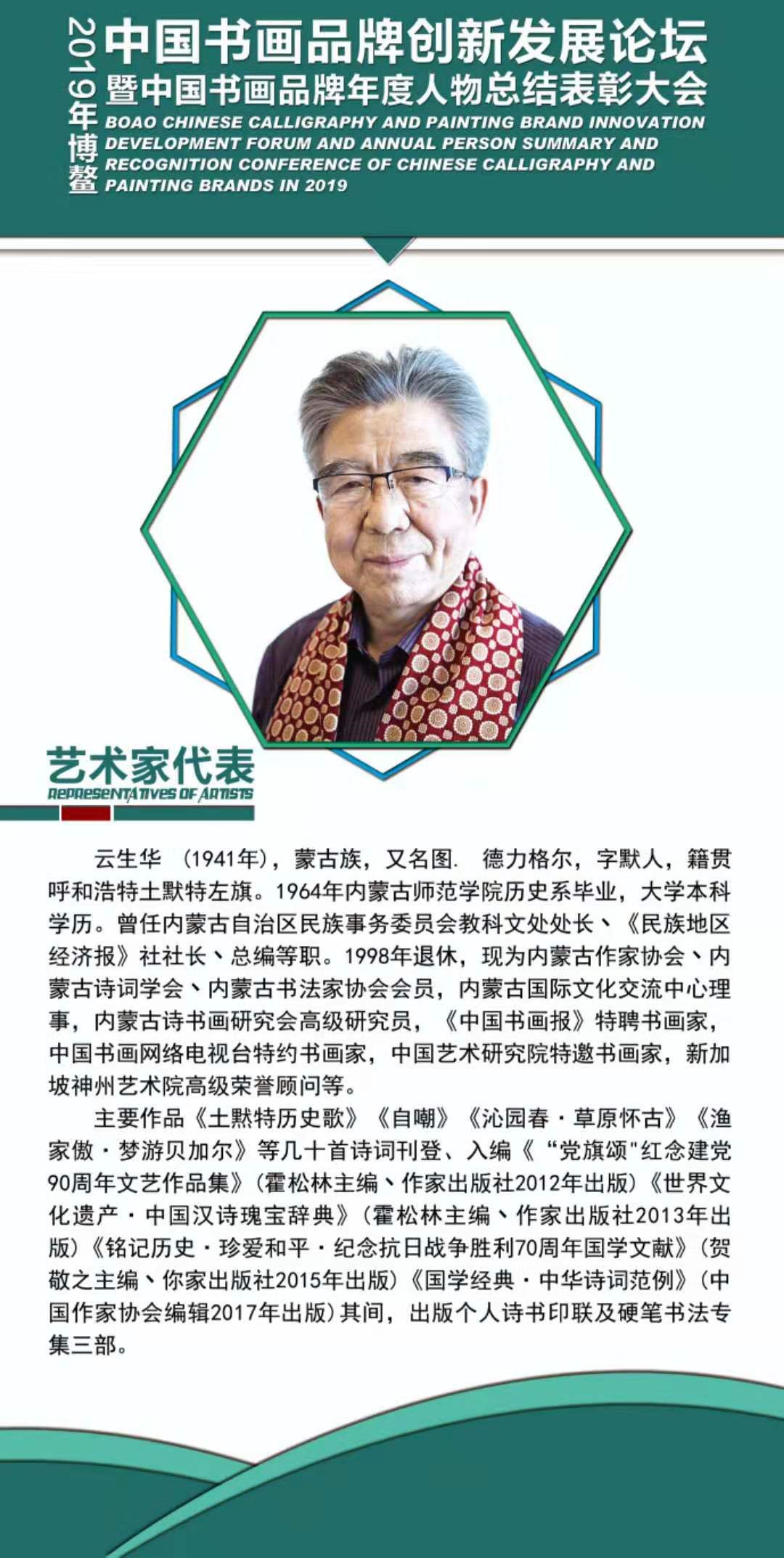

库伦一号辽墓壁画之鼓手图鉴辽墓壁画

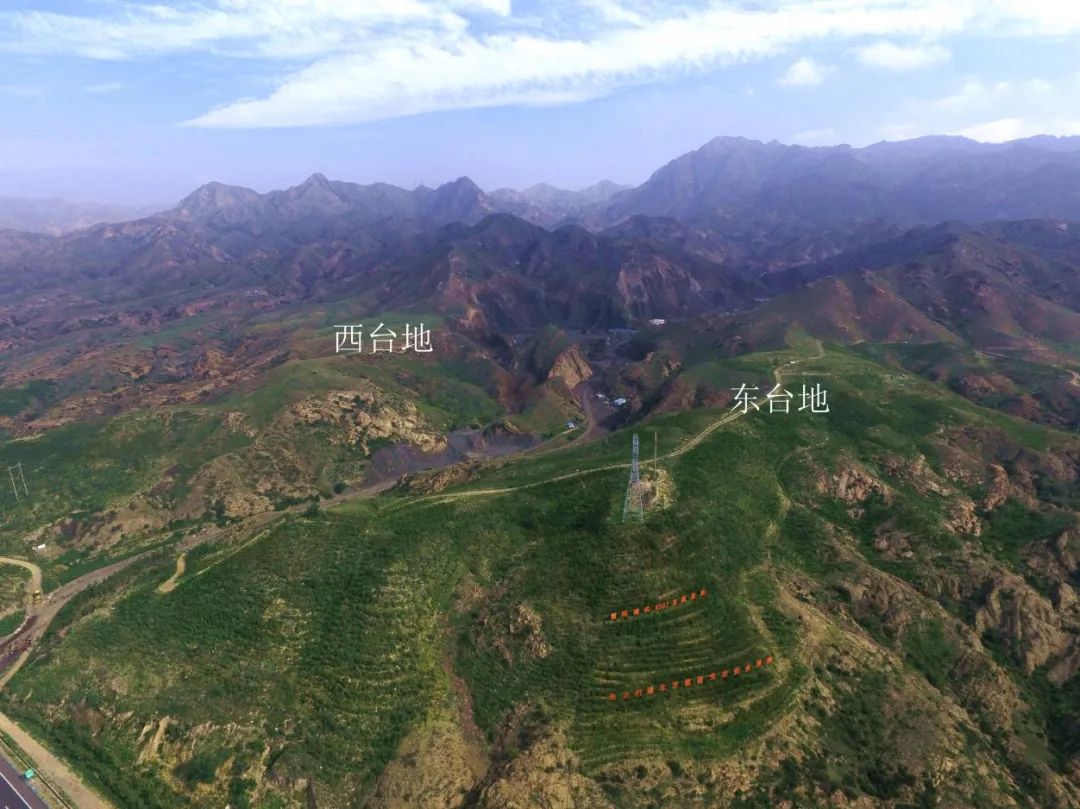

库伦辽墓壁画出土于内蒙古库伦旗前勿力布格村。辽圣宗太平三年(1023年)之后,这里属懿州辖区,是辽圣宗爱女越国公主和国舅萧孝忠及其子孙的世居地。这里地下文物丰富,堪称"辽墓壁画之乡"。

研讨共交流

库伦辽墓壁画的发现,给辽代美术史增添了瑰丽的画页。虽然她于空旷荒野中,已伴随古墓孤莹掩埋千载,并经水土浸蚀已显昏黄残缺,但是她那炉火纯青、苍劲古朴的绘画艺术以及真实反映辽时期风土人情的精美内容令人叹为观止。她画人物富于表情,画驼马反映神态。场面恢弘,画境幽远,人物形象逼真,浑如真人。她荟萃唐宋风格,留存契丹特色,再现历史瞬间,展现契丹风情。她重见天日之后,一直成为史海画坛中竞相研究的对象,令人回味无穷。

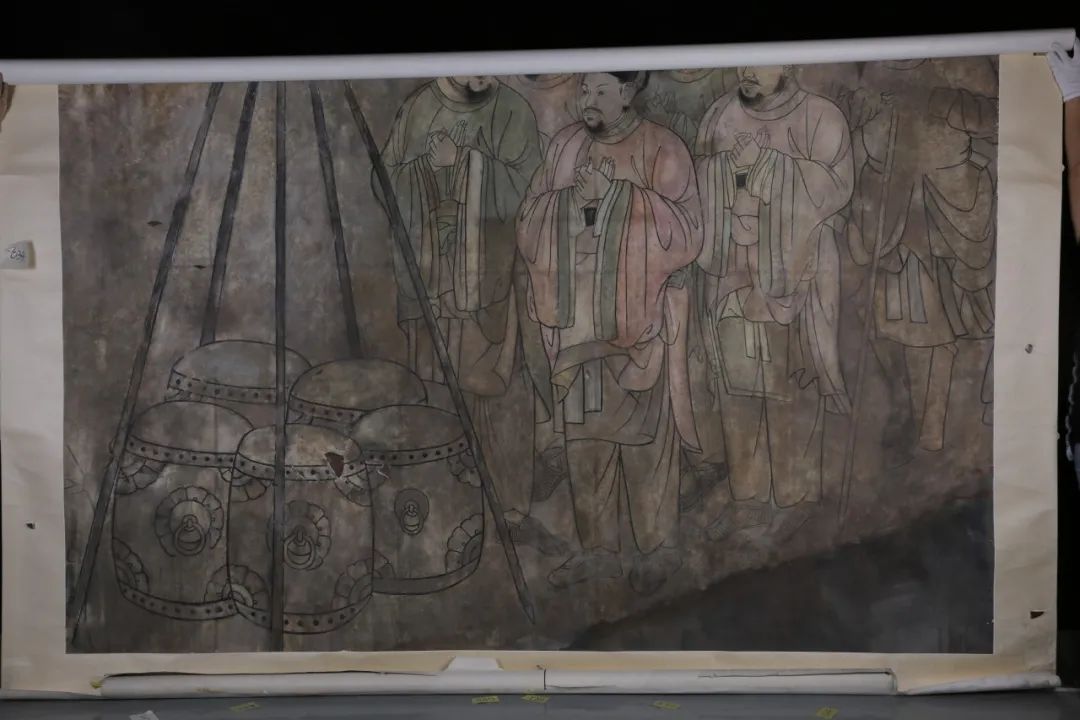

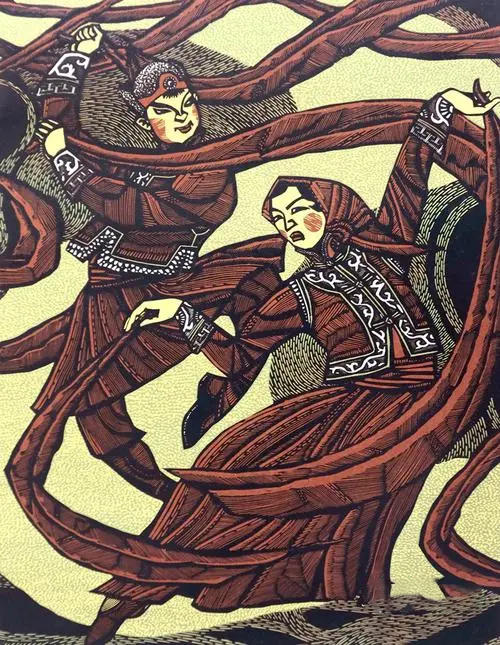

库伦一号墓北壁出行五汉人鼓手图

《出行图》绘于库伦一号墓墓道北壁的白灰墙面上。画幅全长22米,所绘人物29人,人高1.5一1.6米。车棚、鼓架高2米余。整幅画面采用写实手法,描绘一个寒冷冬天,侍从们为主人备车驾马,准备出行的情景:即女主人于上车前对镜整容,男主人于乘骑后吩嘱管家、众多侍从仪卫或持刀、或捧砚、或扛椅、或扛伞、或持镜、或套车,前呼后拥,画面上五鼓、大斗横陈,仪仗、行列整饬,形象地反映了辽代契丹贵族轻车肥马,奴仆成群的寄生生活。

库伦一号墓北壁出行图五鼓及鼓手图

在辽代,鼓为统治权力的象征,置于殿前或帐前,行程中也有携带。《出行图》中置五面大鼓于主人车骑前,鼓旁侍立鼓手、仪卫,这代表着墓主人的官职身份,表明墓主人的地位显赫。

库伦一号墓北壁汉人扛交椅

不同民族人物的形象大量出现在同一壁画之中,是《出行图》中的鲜明特征,画面中契丹人皆着契丹服,汉人则多着汉装,从生活侧面具体地反映出辽国"以国制治契丹,以汉制待汉人"的统治制度。在艺术上借鉴和继承中原传统艺术,运笔自然流畅,线条富于变化,描绘人物,状物传神。整幅壁画,有动有静,动静交错,充满生机,不愧为辽代绘画之精品。

从中原汉人和北方少数民族美术的互动交融与多民族文化的视野中,我们可以发现:自阿保机建立辽国至辽亡,辽朝一方面积极借鉴和吸收汉地的封建文化,另一方面也重视继承和发展游牧民族的传统文化。与政治、经济制度上的分治相适应,辽朝的文化也表现出了游牧文化与高度发展的汉文化互相影响、互相吸收、共同发展、相得益彰的特点。辽代的美术,也始终在以契丹人和汉人两个主要民族为中心的两种文化艺术背景中发展成长。

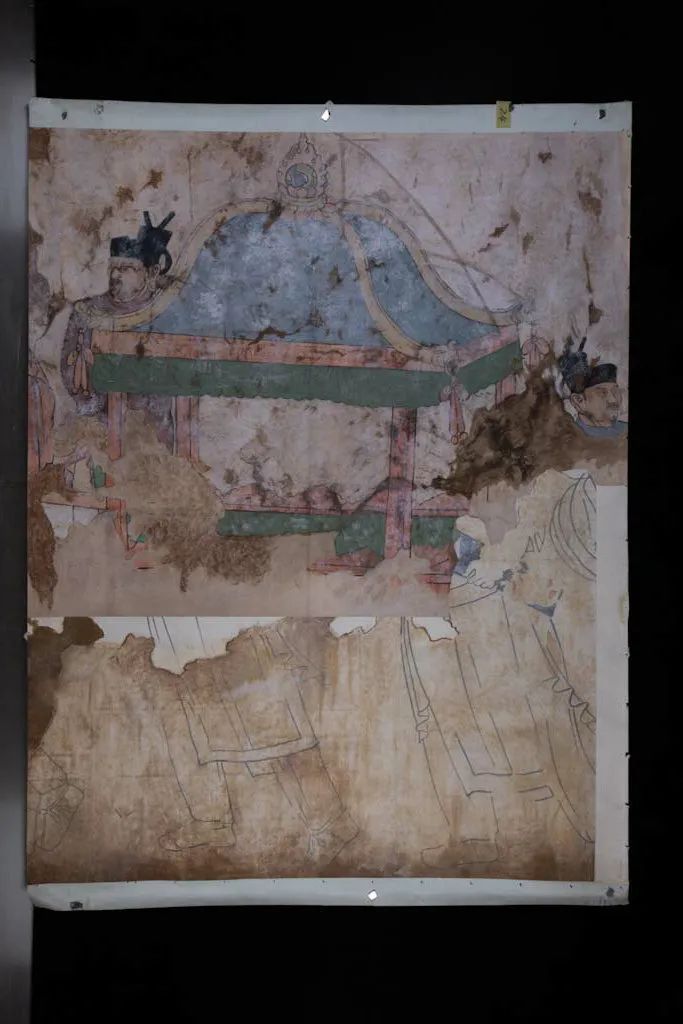

库伦一号墓南壁归来轿顶双头

契丹文化在与汉文化不断融合过程中,又始终保留着本族文化特色,墓室壁画给这一现象提供了具体的依据。对辽墓壁画来说,这种来源于汉唐的文化方式使契丹民族文化的演变得以从形式上展现,而辽墓壁画中契丹族的草原文化元素又为古代绘画增添了多样性和丰富性。同时也为研究契丹文化演变、辽代历史和社会民情提供了重要的依据。

库伦辽墓墓道壁画基本延续了唐代“一元化”的布局,在这个像卷轴一样的巨大空间中,艺术家以动静结合的表现手法给人纵横交错的感觉,使画面整体感愈发强烈。在墓道空间中,观者无法站在一个位置上看到全部的形象,于是就形成了多视角、多视点的空间流动形式。创作者采用一种散点透视、视平线逐渐提高的办法。库伦墓道壁画与传统的卷轴画在画面处理上类似,这是辽代墓葬壁画的一个重要的绘画形式特征。

在辽墓形制不断发展的漫长历史进程中,契丹民族在中原汉族的丧葬形制的影响下,逐渐形成了一套完整并具有鲜明民族风格的丧葬形制。库伦辽墓壁画描绘的大量的契丹民族生活狩猎情景,为研究辽代的契丹民族的社会经济和文化艺术提供了图像资料,为考古学的研究提供了重要依据和佐证。库伦辽墓壁画以其成熟的画面构图,对人物和情景的生动描绘和内容题材的丰富性成为辽代墓葬壁画中非常具有代表性的作品。进一步的完善了中国古代美术史的发展脉络。作为与中原宋王朝并存的少数民族政权,对契丹民族艺术的研究也为宋代艺术史研究间接的提供了十分珍稀的影像资料。

来源:内蒙古通辽市博物馆

- 上一篇: 清末民初小库伦地区文教概况

- 下一篇: 库伦公安简史

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论