*吕文利,内蒙古赤峰人,中国社会科学院中国边疆研究所研究员,国家领土主权与海洋权益协同创新中心(武汉大学)研究员。本文原载于黑龙江社会科学,2017年第3期,以及天下边疆。

关于16世纪下半叶蒙古土默特部领袖俺答汗引入藏传佛教,学界有很多讨论,最近几年,一些新的研究成果发表,进一步深化了对这个问题的研究。如石滨裕美子关于“佛教政治”的研究,她通过考察14-17世纪的藏、蒙、满文资料,认为藏文的“chos srid”、蒙文的“törü šasin”、满文的“doro šajin”的意思一样,具有一致性,她把这种一致性概括为“佛教政治”,认为17世纪的西藏、蒙古、满洲的关系不能以中国为中心的中华世界为视角来看,而应该以西藏佛教世界的视角来看。

实际上,以上藏、蒙、满文的意思直译为汉文应该为“政道与佛法”或者“政教”,以往的学者经常把它总结成为“政教合一”。石滨裕美子的研究具有启发意义,但是她的研究实际上从一个极端走向了另外一个极端,其结果,仍是无法窥见17世纪各种势力发展的全貌。金成修坚持用蒙文中“政教二道(törö šasin qoyar yoso)”这个词来直接表达政治与佛教之间的关系,她认为,虽然各时代、各地区历史文献中出现的“政教二道”表面字义几乎相同,但是因为地区、时代的差异性,不能妄断藏、蒙、满“政教二道”有相同的历史含义。

她在考察蒙古“政教二道”的演变过程中,提出了“中心转移”论。她认为,土默特俺答汗之所以引进黄教,是想利用佛教,试图转移中心,克服察哈尔正统论。卫拉特的和硕特政权、喀尔喀政权也通过类似的思想转变宣传该政权的正统性。在被很多学者诟病的17世纪蒙古历史文献中频繁出现的“印藏蒙同源论”,金成修也给予全新的解释,她认为:“蒙古人通过‘印藏蒙同源论’与地理上转移中心,试图建设蒙古人理想中的佛教中心。‘印藏蒙同源论’是以蒙古为中心的地理概念反射于祖先传说的结果。通过如此的概念转变,在‘五色国’的地理概念中,出现了蒙古为中心的世界观,它在祖先传说中又表现为‘印藏蒙同源论’。因此,可以说16世纪末藏传佛教在蒙古的传播以及‘印藏蒙同源论’的出现代表着当时蒙古社会的需要和志向。”

佛教五色旗

金成修的研究进一步深化了关于蒙古信仰藏传佛教问题的研究,其“中心转移”理论和重新评价“印藏蒙同源论”的观点很有启发性。但很可惜,她只是考察了明清之际藏传佛教在蒙古地区的传播,没有在一个更长的时段进行研究,如清朝是如何把这个“中心”转移过去又是如何建设这个“中心”的?另外,她的预设前提是大蒙古国成立以后,就形成了“蒙古民族”,但这似乎又与其“蒙古地区的藏传佛教与蒙古民族意识之间有不可分割的关系”观点构成了紧张。

与“政教二道”问题有关的,还有“五色四藩”观念,乌云毕力格在研究后认为,“‘五色四藩’概念出现在16世纪后半叶,它的出现与藏传佛教第二次传入蒙古有关。五色来源于五方佛的颜色,四藩则指主供佛周围的四佛。青色蒙古的说法起源于蒙古对密宗金刚乘无上瑜伽部的信仰。”

笔者最近在前人研究的基础上,对俺答汗引入藏传佛教以及他试图构建“政教二道”中心的实践进行了研究,经过研究笔者认为,俺答汗一生在意识形态的选择上大体可以分为三个阶段:

第一阶段从1508年到1551年,其信仰的是萨满教,以萨满意旨为主,寻求与明朝通贡;

第二阶段从1552年至1570年执送白莲教教首赵全等人止,为对白莲教的试探阶段,其梦想的是“夺回大统”的目标;

第三阶段从1571年到1582年去世,最终选择藏传佛教格鲁派为蒙古地区的信仰和意识形态。

在1578年俺答汗与索南嘉措会晤前,俺答汗集蒙古宗主大汗授予的“索多汗”“土谢图彻辰汗”、明朝皇帝授予的“顺义王”、以及白莲教徒众加给他的“皇帝”称号于一身。1571年,藏传佛教格鲁派的阿兴喇嘛来到土默特向俺答汗传教,他巧妙地利用了转世轮回的教义,说明俺答汗是忽必烈的转世,这迎合了俺答汗的政治雄心。

1578年,这次会晤中,索南嘉措赠予俺答汗“梵天大力察克喇瓦尔第诺们汗之号”并赐银印,“察克喇瓦尔第诺们汗”即“转轮法王(chakravarti)”。“转轮法王”在藏传佛教中具有崇高的地位,历史上,松赞干布、忽必烈皆被视为转轮法王。由此,俺答汗以忽必烈转世的理论,在宗教上获得了转世法王的地位;在政治上,试图通过宗教上的正统性来对抗察哈尔宗主大汗的正统性;在意识形态上,试图通过佛教教义这种统一的意识形态来为其统治服务,客观上也可以克服游牧经济的分裂性。

本篇文章为上述文章考虑议题的延续,即:在俺答汗建立“政教二道”中心的同时,蒙古其他诸部领袖是如何考虑的?他们是如何来构建“政教二道”的中心的?

五方佛与三十五佛画像

一、蒙古末代大汗——察哈尔林丹汗试图建立中心的实践

1、传国玺与黄金家族历代大汗的合法性

1368年朱元璋在应天(今南京)称帝建立明朝后,元惠宗(朱元璋特加其号为顺帝,故明清习惯称其为“顺帝”)妥欢贴木尔退往上都(今正蓝旗东上都河北岸),史称北元。妥欢贴木尔败退草原之际,

“把可汗国主的玉宝之印褪在袖里出走了,从全部敌人当中冲杀出去了。”

枚玉玺号称就是秦始皇刻制的传国玺,为历代统治合法性的关键。据曹永年先生考证,真实的传国玺早已不知去向,后世的传国玺都是赝品。元朝的这枚传国玺出现于至正三十一年(1294)正月三十日,此时正当忽必烈去世之第八天,而恰恰太师木华黎孙拾得去世,家贫妻病,

“托以玉见贸,供朝夕之给,及出玉,印也。”

这枚玉印

“色混青绿而玄,光采射人。其方可黍尺四寸,厚及方之三不足。背纽盘螭,四厌方际,纽尽玺堮之上,取中通一横窾,可径二分,旧贯以韦条。面有篆文八,刻画捷径,位置匀适,皆若虫鸟鱼龙之状。别其仿佛有若‘命’字、若‘寿’字者。心益惊骇,意谓无乃当此昌运,传国玺出乎?急召监察御史臣杨桓至,即读之曰:受命于天,既寿永昌。此传国宝玺文也”。

这枚传国玺被作为瑞应,用以说明大元王朝“受命于天”更具合法性。此后,这枚赝品传国玺被元朝分外珍视,所以妥欢贴木尔北逃的时候,尽管特别仓皇,还是不忘把这枚传国玺带上,有了这枚传国玺,北元在与明朝的竞争中,更具有优势。据曹永年先生考证,明朝历次往蒙古用兵,为的都是寻找这枚传国玉玺,但因为蒙古内部争乱不已,太师孛来后这枚传国玺不知所终。直到林丹汗子额哲投降后金,这枚传国玺才又重见天日,实际上后金也一直在寻找这枚传国玺,1635年8月份,传国玉玺找到后,皇太极为迎接这枚玉玺举行了盛大的仪式,这枚玉玺是皇太极成为蒙古大汗的标志,也是他1636年称帝的合法性基础。

总之,以上的分析表明,孛来之后这枚传国玺落到了林丹汗的手中,由于史料的缺乏,我们不知林丹汗利用这枚传国玺来做过什么文章,但是总体来看,林丹汗的传国玺只是表明其为北元及黄金家族正统大汗,但在当时,这只是表明为政的正统性,面对其他部族用“教”的正统性来抵消“政”的正统性的企图时,林丹汗也作出了回应。

2、察哈尔部构建“政教二道”中心的努力

早在1548年察哈尔部打来孙汗即大汗位时,按照传统,在成吉思汗八白室前聚会,举行即位大典。但蒙古右翼之主俺答汗却没有参加这么重要的大会,这是很不正常的。后打来孙汗在返回的途中,俺答汗前来相迎,并对打来孙汗说:

“你已经成了正主合罕,安定了政局。曾经有过称为‘护卫皇政之失帖兀汗’的小罕之号,现在请赐给我那个称号,我将护卫你的大政。”

于是打来孙汗被迫赐给了俺答“失帖兀汗”的称号。“失帖兀”,也有译为“索多”的,但不知其义。后打来孙汗为避俺答汗为首的蒙古右翼势力的锋芒,率察哈尔万户于16世纪中叶开始南下至西拉木伦河一带驻牧。

打来孙汗本来所仗恃的就是黄金家族正统大汗的身份,但是很显然,在右翼势力的威胁下,正统大汗的地位仅有名义上的优势。所以其子土蛮汗在1567年,即其38岁时

“拜见了系结大刀的噶儿麻喇嘛,皈依佛门,聚集起六万户人众。”

这个“系结大刀的噶儿麻喇嘛”应该是藏传佛教噶玛(karma)噶举派的喇嘛。据札奇斯钦研究:“卡尔玛宗的诸法王,在蒙古帝国时代,诸可汗经营土番之时,就不断到蒙古来传法。他们与萨迦宗之间的竞争颇为激烈……根据以上的史料所记和我们的推断,可以晓得在阿勒坦汗于1578年,由黄帽派的法王三世达赖喇嘛接受佛法同时,这个卡尔玛宗的法主也东来布教。不仅如此,他们还选择了在政治上与支持黄帽的阿勒坦汗多少有点对立的图们可汗,作为他们的支持者。换言之,在蒙古贵族们于16世纪后半期,接受佛教之时,西藏的旧教派与改革派,都同时动员,争取对于蒙古传法的机会,和可汗,贵族们对于他们自己的支持。”

1587年,土蛮汗还曾经派重臣去请正在蒙古右翼传扬佛法的三世达赖喇嘛,赴察哈尔阐扬佛教,但这次邀请因为三世达赖喇嘛于1588年圆寂而未能实现。由此可以看出,作为“四十万蒙古”的正统大汗,土蛮汗亦想通过延请三世达赖喇嘛,使得政教二道的中心都在察哈尔。至土蛮汗之子布延汗时,“以‘扯臣合罕’扬名四方,以政教[二道]安抚着中国民众”,继续实施尊崇佛教的策略。至布延汗之孙林丹汗时,佛教才在东蒙古大为发展。

今日不丹主要信奉噶举派

林丹汗(1592-1634),又称陵丹、民旦、虎罕、虎憨、虎墩兔憨、库图可图汗。“林丹·把都儿台吉生于壬辰年(1592年),于甲辰年(1603)13岁时即位,以‘忽秃图合罕’之称扬名各方,从迈答哩法王、卓尼·绰儿只等人接受了精深密乘的灌顶等等,扶崇佛法。

”迈答哩法王是四世达赖喇嘛云丹嘉措在蒙古地区的代理人,于1604年来到土蛮地区,此时林丹汗接受了藏传佛教格鲁派的灌顶,应该推崇黄教。但是他却在26岁时接受了萨思迦·答察·沙尔巴·虎督度的“精深密乘的灌顶,修建了宏伟的殿宇和金刚白城,在城中兴建了[供奉]释迦牟尼像的众多庙宇,一个夏季当中即迅速建成,[寺]内的众佛像[也]全部完工”,

从萨思迦这个名称来看,应该是萨迦派的僧人,这说明林丹汗后期又信仰了藏传佛教萨迦派,这同时也说明红黄教派斗争激烈,林丹汗甚至被黄教教徒称为“四大恶汗”之一。

据《蒙古黄金史》载,林丹汗即位之后,采用的名号是:

“有洪福的成吉思·大明·薛禅,胜过各方敌人的岱总,诸天之天,宇宙的皇天上帝,转金法轮的诺们可汗”,

这个名号非常特别,一是“成吉思”和“薛禅”的号,为铁木真和忽必烈的号,林丹汗以此为号,凸显蒙古黄金家族正统地位的意图非常明显;“诸天之天,宇宙的皇天上帝”似乎又有萨满教的意义,蒙古人信奉长生天,这是意在说明君权神授,以从蒙古人的传统信仰中取得合法性地位;最后是“转金法轮的诺们可汗”,这是从藏传佛教的角度来凸显其政权合法性的意义,“诺们可汗”为“法王”之意,这实际上是说林丹汗是转轮王,与其他转轮王不同的是,林丹汗特意强调自己是转金轮王。从佛教的角度来说,转轮王有四种,即金、银、铜、铁四转轮王,以金为贵,转金轮王可以管理四大洲,其他银、铜、铁三王依次递减,到转铁轮王时就只管理一大洲了。一般最高统治者喜称转金轮王,如武则天就称自己“金轮圣神皇帝”,这是佛教传进来后一种特殊的政治修辞。

但是林丹汗所强调的转金轮王或许还有另一重意义,即转金轮王的“金”可以和黄金家族的“金”有某种程度的勾连关系,所以“转金轮王”实际上是黄金家族的隐喻。关于这点另外一个佐证是1739年完成的蒙古史学名著《金轮千辐》,其所记载的是成吉思汗黄金家族的系谱,其名称利用的就是黄金家族和藏传佛教中转金轮王的这种隐喻。所以林丹汗对转金轮王的强调实际上不但是对自己具有黄金家族正统大汗身份的强调,也有昭示其地位在其他转轮王之上的意图。由这个称号可以看出,林丹汗从血缘上、蒙古人传统信仰上以及藏传佛教上处处试图昭示自己才是蒙古诸部甚至世界的领袖,他试图恢复成吉思汗和忽必烈时期的霸权。

无疑,这个称号也是藏传佛教的喇嘛献给林丹汗的,但从上文可以看出,应该是萨迦派的喇嘛献给他的。关于林丹汗为何从格鲁派改奉了萨迦派,由于史料的缺乏,我们无法判断,但是可以推断出,正是因为蒙古右翼出身的贵族云丹嘉措成为四世达赖喇嘛,使得与右翼有矛盾的林丹汗改信了萨迦派。他甚至还曾联络喀尔喀部的朝克图台吉(即下文的却图汗)进军西藏,试图“以武力支持红教(即萨迦派),但未能成功”。

今日西藏的萨迦寺

种种迹象表明,林丹汗试图建立以察哈尔为中心的政教二道中心,不只是在名义上,更是在实践上。他想有所作为,立志要继承祖先开创的基业,统一蒙古各部,重新建立一个统一的蒙古国。林丹汗继位十年之后,其势力已发展到一定的程度,于1615年8月三次举兵进攻明朝:

第一次从8月17日从寅时攻入广宁,到18日戌时退出,占领广宁16小时。这次林丹汗方面号称统兵十万,明朝方面推测为五、六万。

第二次是8月22日,林丹汗亲率六千骑兵,分两路攻入,直逼锦州。

第三次是8月25日,林丹汗率六万骑兵,分兵五路,直取义州。当明守军迎战时,林丹汗假意退兵,而后,攻其不备,再度入城,并炸毁其火药库,使明军大败。

自此,林丹汗声威大振,在蒙古诸部中势力越来越强,号召力也日益提高。当年被明朝讥为“穷饿之虏”,“柔弱无为”的林丹汗,此时被评价为“虏中名王,尤称桀骜”。

林丹汗自比成吉思汗,企图建立成吉思汗那样的伟大功业。然而时代不同了。蒙古诸部之间,虽不像明初那样战无宁日,但政治上的割据日甚一日。瓦剌时时觊觎蒙古本部自不必说,达延汗后裔诸部,甚至察哈尔八大营,也未必听从大汗管束。蒙古四分五裂,林丹汗非诉诸于战争,不能实现自己的理想。正当林丹汗意欲大有作为之际,东北地区的女真强盛起来,其首领努尔哈赤在其统一了女真各部后,于1616年称汗,国号为“金”,史称“后金”。努尔哈赤在其统一内部的过程中,将其相邻的蒙古各部亦做为吞并对象,首先科尔沁部首领翁果岱向后金称臣纳贡,联为亲姻,接着扎鲁特、内喀尔喀、敖汉、奈曼等诸部也相继投靠后金。

在这种形势下,林丹汗的策略是

“南朝止有大明皇帝,北边止我一人,何得处处称王?我当先处里,后处外”,

也就是说,先解决蒙古内部问题,然后再与明朝、后金争雄。林丹汗“连年缮甲厉兵”,对蒙古各部采取了坚决的征伐手段。1625年冬(明天启五年),林丹汗率军征讨科尔沁部,1627年征讨内喀尔喀诸部,1628年西进河套,征服喀喇沁、土默特等部,并占据库库河屯(今呼和浩特),继而鄂尔多斯诸部也相继归附,林丹汗又与漠北的朝克图洪台吉取得联系。这时在其统治下有八大营二十四部,东起辽西,西尽洮河(今甘肃省地境)的广阔地域。

然而,由于林丹汗求治过急,决策错误,任意妄为,在蒙古内部东征西讨,自相杀戮,致使许多部落溃散了,还有许多封建主在其逼迫下,率部降附后金,林丹汗被彻底孤立。

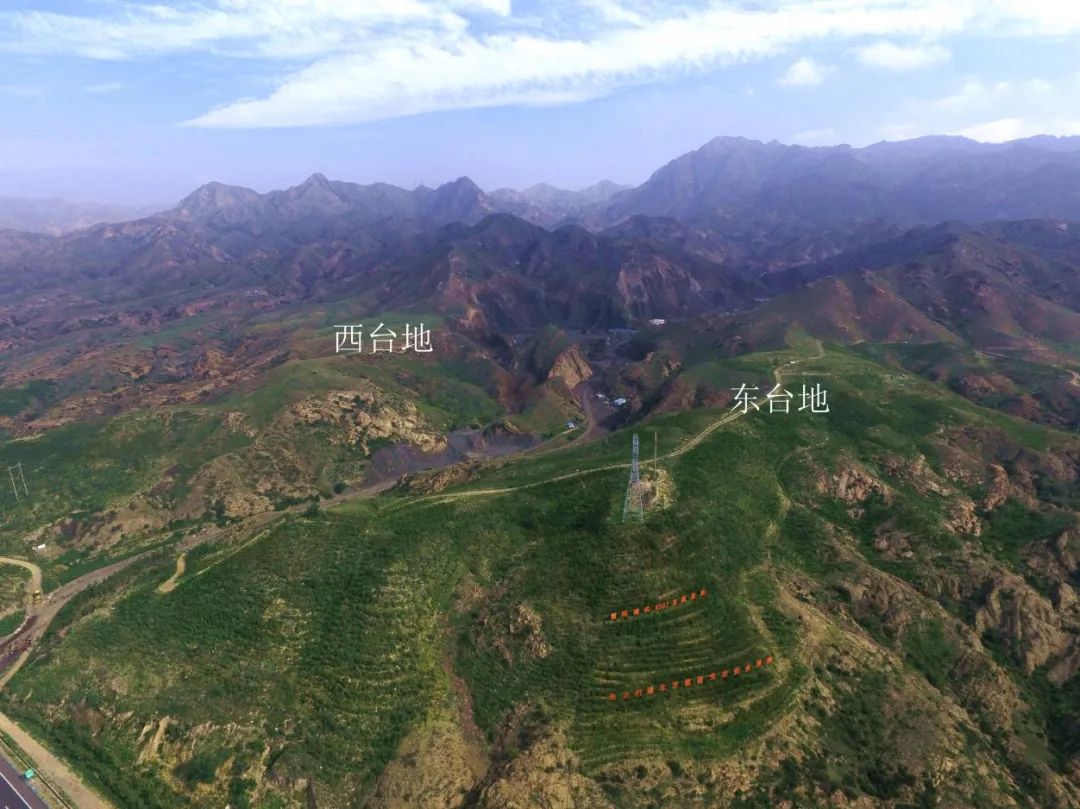

1631年,林丹汗挥师东击诸部,先攻阿鲁科尔沁部,直抵兴安岭东的西拉木伦河北岸。1632年(清天聪六年)皇太极率师援阿鲁科尔沁部。林丹汗战败,西行至归化城(呼和浩特),皇太极会同归附之蒙古诸部,对林丹汗发动了一场大规模的突然袭击,仅一个月内,后金军深入到蒙古腹地。林丹汗因势孤力单,不能抵御,明朝也无法给予有力的支援,西土默特部领袖亦降后金,林丹汗只得撤出归化城,西渡黄河,进兵青海。这次战役中林丹汗损失惨重,所属各部多数离散或归附于后金,使他一时不能组织有效的力量进行反抗。进入青海后,林丹汗意欲占领西藏,意图取得“政教二道”的领袖地位,以号令蒙古诸部。然而天不假年,1634年,林丹汗病逝于青海撒拉裕固草原,其时43岁。

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论