(图为傅部在五原战役缴获的部分日军战利品,来自网络)

1937年秋冬间,归绥(即今呼和浩特市)被日伪占领后,次年,傅作义主

席派财政厅长李居义,在陕北榆林成立了“绥远省政府驻榆林办事处”。

1939年初,傅作义部队由山西河曲转移到河套后,也随着迁回河套陕坝,正式恢复了原绥远省政府的建制,因而,陕坝也就成了绥远省的“临时省会”。这样,不仅使河套被日伪蹂躏后的创伤有组织地逐渐恢复,且着重地发展了地方贸易、农业水利、公路交通等战时急务。尤其是陕坝镇,是当时战区司令部和省政府所在地,在地位上就显得更为突出了。河套是傅作义的抗日根据地,而陕坝镇就成了根据地内的军政指挥中心,也是国民党的省党部和三民主义青年团所在地。只是一个绥远省政府和第八战区副司令长官部,虽都是战时的简单组织,但局、处、科室也不下好几十个。若再加上干部训练团,奋斗中学和其他有关办事处、联络处、医院、剧团等文化、卫生团体及军政干部的家属,一个小小的陕坝镇也确实无法容纳。为了应付社会的需要,接着陕坝镇就成立了“市政筹备处”,扩大了城市范围,使陕坝镇在战争中能够发展成为市的规模。我们1939年初到陕坝时,它还是一个小土城堡,居民约有数百户,有些小商店。行政组织是属临河县的一个镇公所,但社会权力都操在天主教堂手里。镇里居民很多全是天主教徒,据说不信教,就不能进入镇内居住。教堂的外国神父都是瑞典人,是八国联军侵略中国后,辛丑条约划归瑞典传教的自由教区。

1941年初,侵犯河套的日伪军被消灭后,形势比较稳定了,陕坝也就随着逐渐变化,其行政权由临河县的镇上升为县级市;同时也配合河套乡村的整理建设扩大了境界,规划了街区,整理了市容,并划出基地鼓励私人建设。公家也建起了“中山堂”,以供文艺演出及聚会之用;修起“塞上新舍”,以便招待来宾。这虽都是战争时期极简陋的建筑物,但在抗战时期财物紧缺的环境下,尤以河套是新开发地区建筑材料极缺,能把陕坝扩建成为一个市的规模已是难能可贵了。当时群众对这少“风”无“景”的陕坝筹备市还凑成了几句朴实的“五景”素描顺口溜,说什么“园子渠口穿天杨,塞上新舍西沙梁,补加一个中山堂”。园子渠口是每年都要唱戏,群众集市的地方;穿天杨是指天主教堂门口高大整齐的一排罗马杨树;塞上新舍是公家建设的招待所;西沙梁是副司令长官部所在地;中山堂是新建的集会礼堂。其实都没有什么风景可言,而竟然凑出陕坝五景,可见抗日战争时期群众的心情是多么悠然稳健!

陕坝是在抗日战争时期发展起来的,解放后,是巴盟杭锦后旗政府所在

地。人民给这个原来绥远省的战时临时省会、傅作义的抗日指挥中心——

陕坝,披上了红装,扩大了建设,更增加了其光荣与伟大。

在陕坝时期,傅作义是八战区副司令长官、绥远省政府主席,国民党绥远省党部主任委员,还兼任三民主义青年团的指导员。用当时的话说是“党政军团一元化”。只有法院因三权分立,他没有指挥权。在这样多的事务机构中,傅先生如何进行工作和指挥,尤其在战时军事事务,那就更繁重紧张了。1941年到1944年,我给傅先生当过三年秘书,经常在他身边,关于他的工作、生活活动,略知道一些。现就我的了解与体会,分别叙述于下:

1. 工作概况:傅经常住在司令长官部(简称长官部),寝室和办公室同在一起,只有两间上房。我们秘书、秘书长和参谋长十来个人都共同住在一个大院内,院内还有几间会议室以及警卫员、勤务兵的宿舍和厨房。当时所说的“长官部”主要就是指的这个大院;其他如副官处、参谋处和警卫连等都安排在这个大院的周围。要进入长官部必须通过两道岗哨,第一道是站在外大门的,这里就是副官处和参谋处;第二道就是我上边说的那个大院的门岗。要进入这个大院不像进入第一个大门那么容易。

到长官部院内要见傅作义,还必须告诉负责副官,请示傅同意后才能进去。当然还有些内部高级人员和我们秘书们不必经过请示、报告,可以直接进入傅的办公室。因傅住的那两间房在东北角,还另有个小天地,不是整个敞开的。虽然无正式岗哨,但傅常有警卫副官们在周围。这就是当时傅作义长官部的外形布局。傅先生的工作方式,除直接指挥有关单位外,据我体会,他还很重视横的联系。他曾告诉我说:“经纬线相结合,才能织成布,才能发挥力量。”因此,长官部管人事的单位,不叫人事处而叫“编组处”。其工作方法主要表现在每日的“工作汇报”会上。方式是每日早晨长官部各处、室集中参加升旗后(升旗是国民党的制度,各单位自行举行,且都有人讲话),即在长官部会议室进行汇报会议,参加人员固定的是党政军团各单位负责人。有时,其他单位因有必要联系事情,也可以主动参加。由傅亲自主持,他若外出,就由一位参谋长代替。汇报会很像现在的碰头会,但不研究问题,只是起相互联系、协商工作的作用,除星期日和有特殊情况外天天如此。我当时是负责宣传的秘书,汇报会我经常参加,并负责记录有关问题和傅先生的指示。在相当时间后,我还要在会上回头问一下事情办的情况。因此,有些负责人常常先向我打招呼,告诉对事情处理的情况,以免我在会上提出质问。这个汇报会没有什么秘密,苏联顾问和美国顾问都先后参加过。对这种汇报会,我深深体会到:不仅加强了各机构横的关系,也确实能减少许多不应该有的扯皮事,并可以促进工作。

傅作义还有一个特点是每日上午电务处要送来中共新华社发出的文字新闻广播稿,都是先交我或另一位秘书阎又文,但傅先生并不看,都是由我们念给他听;还有些不需要他签字的文件也一样是以耳代目。使我惊讶的是,他常常能在我们念读中指出问题,甚至一个字用得如何他也会提出。起初,我认为这是“官大了摆架子”,以后我明白了他是在锻炼听力,以便能细致地听到你讲话的内容。无怪乎他在会议上,对许多人谈话,能明确地提出问题的所在,并指出纠正。这只是我的体会,傅先生是什么意思?或许不是这样。

当时在河套有长官部秘书头衔的有好几位,但在傅作义周围受到直接领导的只有我们三个人:一位是随从秘书阎又文;一位负责私人函件的陶仲康;我是负责宣传工作的。此外,还有秘书长和秘书主任。我们这几个人都是直接受命于傅作义,没有什么横的领导问题。故一遇傅先生外出我们就“放了羊”,谁也不管谁,过着自由自在的神仙生活了。

2. 傅作义先生的生活也很朴素,他不吸烟,不喝酒。我给他当了3年秘书,同在一个桌上吃了两年多饭,都是上午糜米饭,下午馒头;我们共6个人,

每饭4个菜,是两盘荤加素,两盘纯素菜,从来没吃过鸡和鱼,可是河套是盛产鲤鱼的地方啊。记得有一次,桌上送来蟹黄炒鸡蛋,傅吃了一口惊讶地问道:“这是哪里来的?”可巧副官处长温永栋在旁边很自然地笑了笑。这是我们几位秘书和一位参谋同傅先生一桌吃饭以来唯一的一次佳肴。在粮食紧张时,士兵们曾吃过豌豆,同时在战区副司令官的饭桌上也以马料(豌豆)当饭餐。在其他生活方面,如傅先生的办公室除比我们多一张桌子、几把椅子和一个用毛口袋布做的木制躺椅外,别无不同。他穿的是黄绿色军服,腰系一条小皮带,和我们以及士兵们没有两样。床上盖的是多年战时用的蓝色棉布被褥,比我们的花被褥还要寒酸。而我们的办公室只有用土坯垒起的小墙上那块桌面是木板,其他睡的坐的都是土炕、土凳子。这种生活情况,一直到1941年我离开傅先生周围时还没有改变。这固然是战时形势使然,但也与傅先生的朴素作风是分不开的。

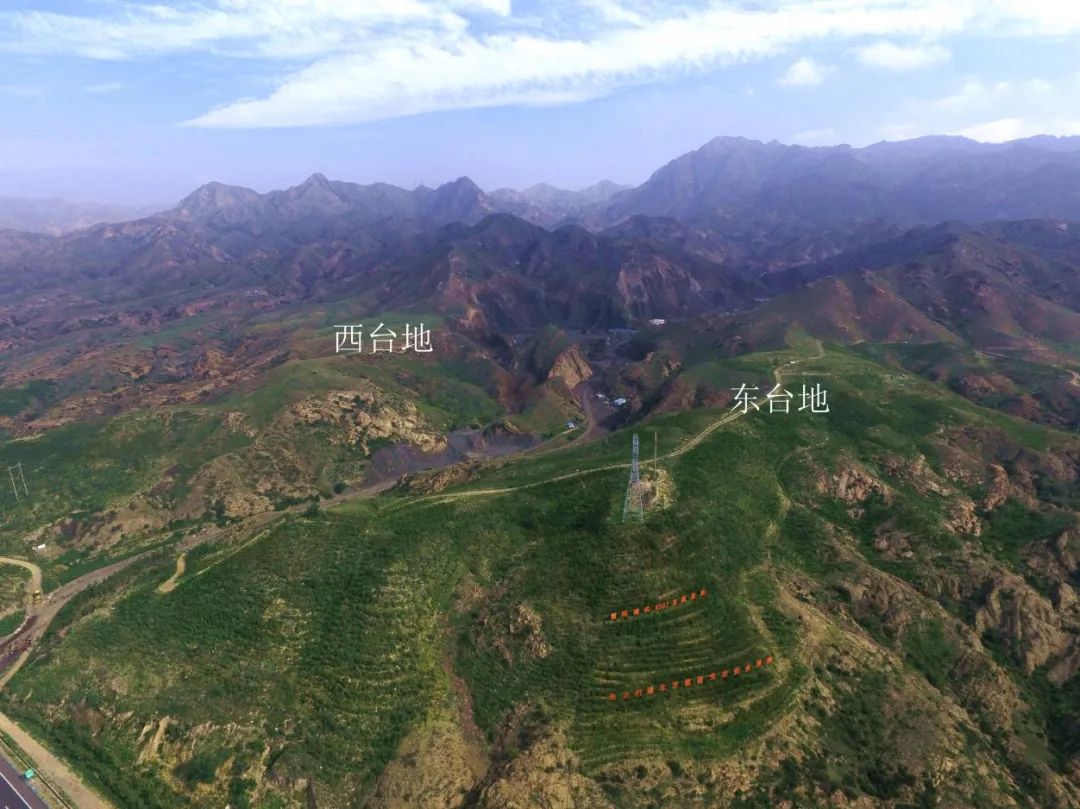

(图为抗战前的陕坝老城区,来自网络)

讲到傅先生的个人生活,我再补充一些琐事。1941年前,因战事不允许干部带家眷,也不同意在地方上结婚,尤其对军事干部限制较严。他把家属们编入“眷属团”,派专人在后方负责照料。五原战役后,有些干部逐渐把家属接来河套,以后傅先生也把家眷由后方移到陕坝。从此,除战斗部队自动成立眷属团外,对地方行政机关再没提出过这个规定。对许多事都是这样,他绝不在自己不能履行的情况下而要求部下遵守规章制度。他的家被安排在长官部北面后街,他只是在星期六回家度周末。陕坝仍是抗日前线,这在警卫工作上就给副官处出了难题。处长温永栋知道傅先生的性格,若给他门上站个岗哨,一定要受到批评。温处长很巧妙地在长官部的后墙上安了个门,设了警卫岗,这岗哨对面就是傅先生的家门。表面上看岗哨是警卫连的,实际就是为副司令长官傅作义警卫的。另外傅在光复五原后赴重庆接受国民党政府授予的“青天白日”勋章,衣着还是战地与士兵相同的军装。到重庆后始知办事处长王则鼎,早行通过傅夫人刘芸生要来服装尺寸,替傅先生做好了一身新衣,这才没有使他把“土气”在重庆显出。傅作义先生不讲形式、不讲排场,故他经常外出或返回都不许惊动他人欢送或迎接,因而傅先生的行止除少数人外,其他许多人是不知道的。(原载《巴彦淖尔文史资料》)

- 上一篇: 【故乡记忆·陕坝味道】乡土文学专栏 陕坝小转盘

- 下一篇: 陕坝故事|中山堂往事

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论